| 脳出血各論(CH:Cerebral Hemorrhage) |

1:脳内出血

(1)概念

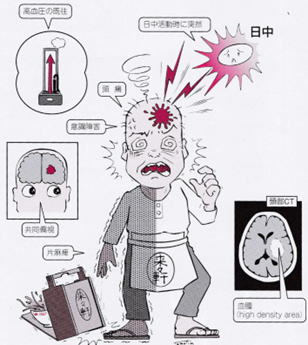

①定義

脳内の小動脈瘤が破綻し、脳内に出血する病気です。

原因は通常,高血圧である。

典型的な症状は局所神経脱落症状などであるが,しばしば突然の頭痛,悪心,および意識障害を伴う。

診断はMRIまたはCTによる。

治療法としては,血圧コントロールと支持療法のほか,一部の患者に対する外科的血腫除去術などがある。

②主因子

高血圧がこの病気の主たる原因です。

(2)脳出血の要因

①主要因

主たる要因は高血圧です。

高血圧で脳動脈が変性し、脳動脈瘤を形成します。

ストレスなどにより血圧上昇が起こると脳動脈瘤が破裂し、脳内へ出血します。

ほとんどの動脈瘤は中大脳動脈、前大脳動脈、またはウィリス動脈輪の交通枝に沿って生じ、特に動脈分岐部に

多くみられます。

②危険因子

喫煙,肥満,高リスクの食事(例:飽和脂肪酸,トランス脂肪酸,およびカロリーが高い食事)などがあります。

(3)脳内出血の症状

①典型的な症状

突然の頭痛で始まり、しばしば活動中に発生します。

高齢者では頭痛が軽度か全くないこともあります。

意識消失がよくみられ,その持続時間は数秒ないし数分以内の場合が多い。

悪心,嘔吐,せん妄,および焦点または全般発作もよくみられます。

②神経脱落症状

通常,突然出現して進行性である。

大出血が大脳半球で発生した場合は不全片麻痺が生じます。

後頭蓋窩で発生した場合は小脳または脳幹の機能障害が生じます。

脳幹機能障害の例---共同偏視または眼筋麻痺、いびき性呼吸、著明な縮瞳、昏睡が生じます。

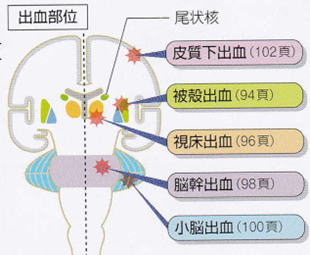

(4)脳出血の好発部位とその症状

『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』から引用

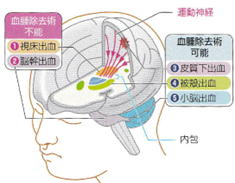

①皮質下出血

致死的となることは少ないのですが、部位により巣症状(高次脳機能障害)を生じます。

高齢者に多い脳内出血です。

血腫が50ml以上で大きくなると、意識レベルが傾眠(JCS1)0から半昏睡(JCS100)となり、手術が考慮されます。

皮質下出血においても高血圧性が多いが、被殻出血、視床出血に比べると高血圧性の割合が低くいといえます。

若年者では動静脈奇形、高齢者では脳アミロイド血管障害が多いとされています。

②被殻出血

レンズ核線条体動脈外側枝からの出血です。

血腫が大きいと内包の障害により対側の片麻痺が生じます。

優位半球からの出血なら失語症、非優位半球なら失行・失認を認めます。

意識レベルが傾眠(JCS10)から半昏睡(JCS100)で、血腫量が31ml以上の症例で手術適応があります。

開頭術のほかに、定位血腫吸引除去術、内視鏡下血腫除去術が実施されます。

③視床出血

後視床穿通動脈および視床膝状体動脈から出血です

麻痺よりも感覚障害が強く発現し、痛みを強く感じます。

間脳や脳幹の障害により意識障害が起こります。

脳実質内血腫に対しての外科的手術の適応はなく、急性水頭症を起こしている場合は脳室ドレナージ、脳室内血腫

に対して神経内視鏡を用いた血腫除去術が考慮されます。

④脳幹出血

急速に昏睡状態となり、四肢麻痺、縮瞳などが見られます。

短期間で死に至り非常に予後が悪い出血です。

手術の無効性が確認されているため手術適応は有りません。

出血量が多いと電撃性卒中と言われ、発作と同時に死に至ることもあります。

⑤小脳出血

小脳が障害されるため、四肢麻痺が起こらずに歩行不能などの症状が発生します。

そのほかに頭痛・悪心・嘔吐・眩暈などが見られます。

重症型では閉塞性水頭症により短期間で昏睡状態に陥ります。

血腫の最大径が3cm以上で進行性のもの、脳幹を圧迫し水頭症を合併しているものは手術適応があります。

血腫量で言うと11mlあたりと考えられています。

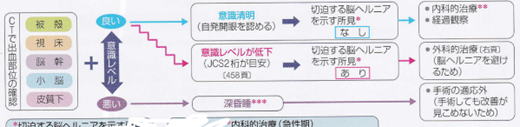

(4)治療

①薬物療法

発症急性期に降圧治療を行います。

来院直後から脳出血患者を積極的に降圧する治療が主流となりつつあります。

また必要に応じ、浸透圧性利尿薬や、ステロイド薬などで頭蓋内圧亢進症状を軽減させます。

②手術

手術療法は全例に適応ではありません。

視床出血および脳幹出血では血腫量によらず手術適応がありません。

その他の部位でも血腫量が少量(10ml以下)であったり神経学的症状が軽い場合には、手術適応は有りません。

脳ヘルニアが見られる例に対し緊急開頭術を行います。

自然に吸収されない大きさの血腫であれば、再出血のおそれが無くなり、脳浮腫が治まった時点で待期的に

定位脳手術を行います。

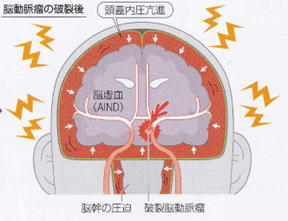

脳ヘルニア

脳浮腫や血腫により頭蓋内圧が異常亢進した場合に、脳組織が一定の境界を越えて隣接腔へ嵌入した状態

の事です。

「病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経」 から引用

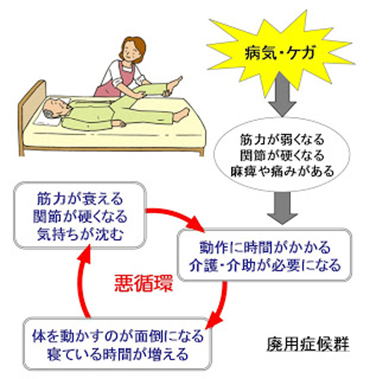

③慢性期の治療

血圧管理---拡張期血圧を75~90mmHg以下にコントロールします。

早期リハビリテーション(廃用萎縮予防)を行います。

2:くも膜下出血 (SAH:subarachnoid hemorrhage)

(1)概念

①定義

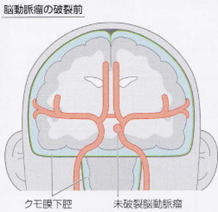

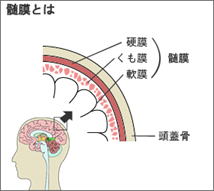

脳表面の血管病変の破綻によってくも膜下腔へ出血が生じた病態です。

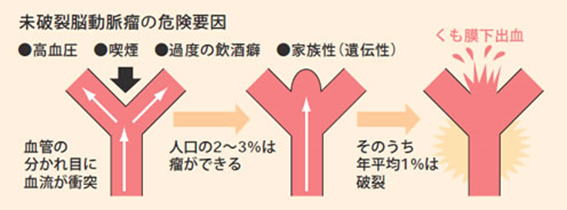

②主な発症因子

高血圧、喫煙 、過度の飲酒

(2)くも膜下出血の機序

①発症機序

通常, 動脈瘤破裂に起因します。

約80%の患者では,先天性の頭蓋内嚢状動脈瘤または桑実状動脈瘤(berry aneurysm)が原因です。

その他に脳動静脈奇形、もやもや病、頭部外傷、脳腫瘍や脳動脈解離の破裂によるものなどがあります。

出血は自然に止まることがあります。

『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』から引用

②病態生理

くも膜下腔に漏出した血液によって化学性髄膜炎が引き起こされます。

それにより一般的には頭蓋内圧が数日間ないし数週間にわたって上昇します。

二次性に生じた血管攣縮によって局所的な脳虚血が生じることがあります。

約25%では 一過性脳虚血発作(TIA)または 虚血性脳卒中の徴候がみられます。

72時間後から10日後までの期間には、脳浮腫が最も強くなり,血管攣縮とそれに続く梗塞のリスクが最も高く

なります。

続発性の急性水頭症もよくみられます。

ときに2度目の破裂(再出血)が起こることがあり、約7日以内が最も多いとされています。

(3)疫学

約80%は動脈瘤の破裂により発症します。

動脈瘤性出血はあらゆる年齢で起こりますが、好発年齢は40~65歳です。

(4)症状

①一般的な症状

突然の頭痛 、激しい頭痛

頭蓋内圧亢進症状---悪心、嘔吐

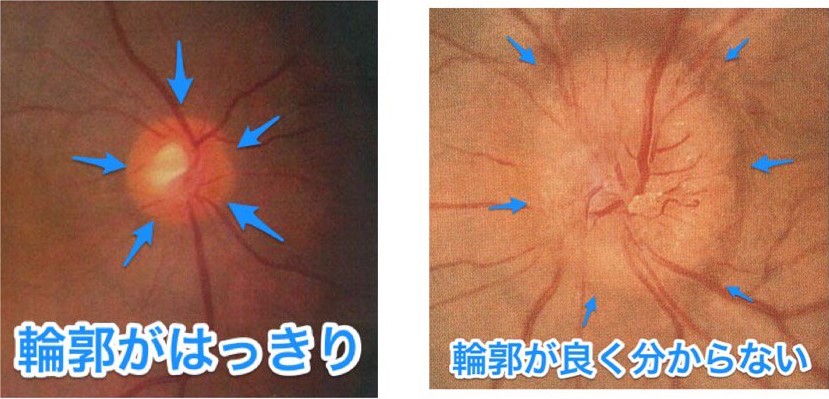

眼内出血、うっ血乳頭

意識喪失 呼吸停止

正常 うっ血乳頭

②特徴的症状

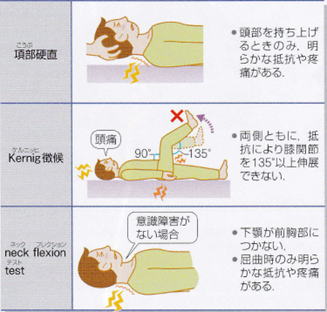

1)髄膜刺激症状(必発)

出血や感染などで髄膜が刺激された時に出現する症状の総称です。

髄膜刺激症候ともいいます。

症状は、羞明、頭痛、項部硬直、嘔吐、ケルニッヒ徴候、ブルジンスキー徴候、皮膚知覚過敏などがあります。

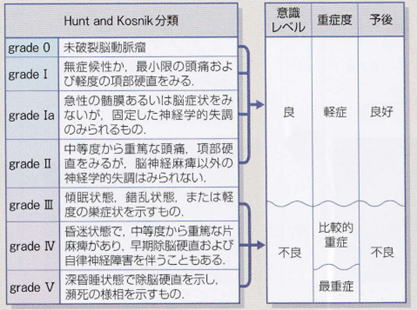

(5)予後と重症度分類

①予後

後遺症なし---1/3

後遺症あり---1/3

死亡--------1/3

「病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経」 から引用

②予後不良因子と合併症

1)一次的脳損傷

2)再出血

3)脳血管攣縮

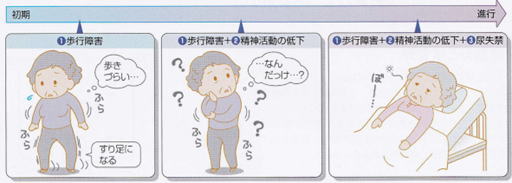

4)正常圧水頭症

成人の慢性水頭症です。

髄液圧が正常範囲内で、 くも膜下出血後、頭部外傷後に起こります。

三徴---歩行障害、認知症、尿失禁

「病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経」 から引用

|

| 脳内出血・くも膜下出血と歯科における注意点 |

1.歯科治療中の注意点

先ずは、日頃の血圧と、そのコントロール状態を把握しておきます。

ストレスをかけない治療---痛みが無い、治療時間が長くならない、等。

治療中はバイタルサインの変動に注意します。

2:慢性期の注意点

摂食・嚥下障害が有ればそれに対する治療やケアを考えます。。

|

| 参考資料 |

「脳血管内治療に必要な解剖学的知識一機能的脳血管解剖」 小宮山雅樹 Jpn.J.Neurosurg(Tokyo)13:116?125,2004

『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』 『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』

『医学生・研修医のための脳神経内科 改訂4版』 『医学生・研修医のための脳神経内科 改訂4版』

脳梗塞・脳出血・くも膜下出血 (患者のための最新医学)

|