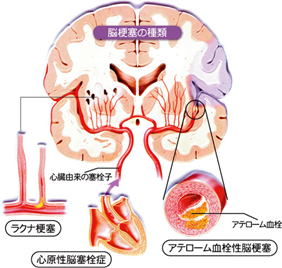

| 脳梗塞(CI:Cerebral Infarction)-各論 |

1:ラクナ梗塞

(1)概要

①定義

脳内の細い動脈(穿通枝動脈)の閉塞が原因で発症します。

限局した範囲に脳梗塞が発症し、無症状の事もありますので、無症候性脳梗塞とも呼ばれています。

②危険因子

高血圧、高齢者

③発症時間帯

睡眠時、起床時

(2)ラクナ梗塞の発症機序

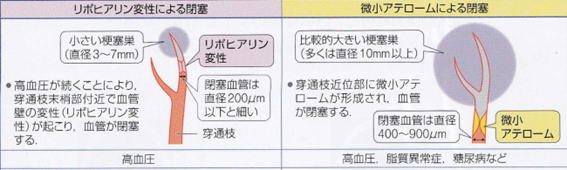

①リポヒアリン変性

高血圧などによる動脈硬化が原因で血管の壁に変性(リポヒアリン変性)が起こり、比較的細い血管が閉塞することで

発症します。

②微少アテロームによる変性

穿通枝近位部に微少アテロームが形成され、血管が閉塞します。

(3)ラクナ梗塞の症状

症状としては軽症なことが多いとされています。

①運動障害のみ(片麻痺)

②感覚障害のみ(半側:しびれ)

③感覚障害

④ラクナ梗塞では認められない症状

意識障害 、皮質症状 (失語、失認、失行) 、けいれん

ラクナ梗塞では脳の機能をあまり損傷させません。 ラクナ梗塞では脳の機能をあまり損傷させません。

2:アテローム血栓性脳梗塞

(1)概念

①定義

脳血管にアテローム性の動脈硬化が生じて発症する脳梗塞です。

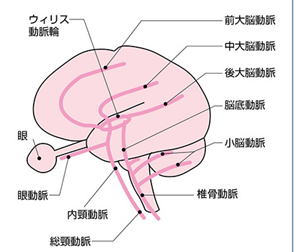

太い動脈(主幹動脈)が閉塞します。

分岐部で閉塞が起こりやすくなります。

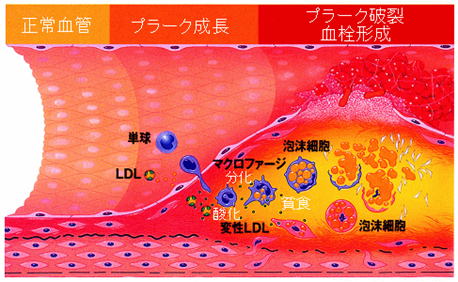

②アテロームとは

動脈血管内の蓄積物(コレステロール、カルシウム、血中のマクロファージ 、リンパ球)です。

通常、粥腫(プラーク)が破裂して閉塞 が起こります。

③危険因子

高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満、喫煙等が危険因子となります。

④発症時間帯

睡眠時や、起床時に多く発症します。

『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』から引用

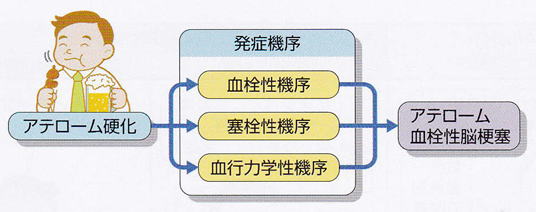

(2)発症機序

動脈血管内に蓄積物(コレステロール、カルシウム、血中のマクロファージ 、リンパ球)が出来ます。

これを血管内プラークと言います。。

通常、粥腫(プラーク)が破裂して閉塞が起こります。

『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』から引用

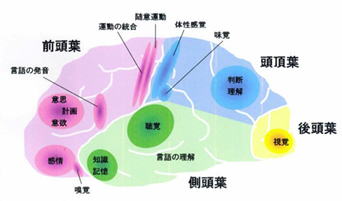

(3)アテローム血栓性脳梗塞の症状

閉塞血管の部位や程度で様々な症状が発現します。

①運動障害

片麻痺

②半身感覚障害

しびれ

③高次脳機能障害

失語---大脳の言語をつかさどる部分が損傷されたために起こる言葉の障害を言います。

失認---脳の損傷により、感覚障害がないにもかかわらず物体や人の顔などが認知出来ないことをいいます。

④摂食嚥下障害

⑤精神症状

うつ病

⑥意識障害

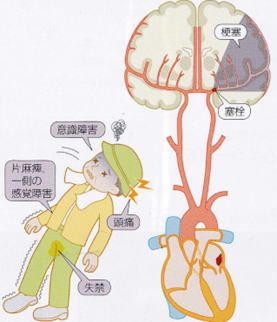

3:心原性脳塞栓症

(1)概念

心疾患により心臓内に形成された血栓が塞栓子となる脳梗塞です。

『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』から引用

(2)原因

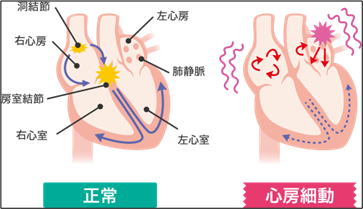

① 心房細動

心房細動とは、心房内に流れる電気信号の乱れによって起きる不整脈の一種で、心房が痙攣したように細かく震え、

血液をうまく全身に送り出せなくなる病気です。

動悸(どきどき)がしたり、めまいや脱力感、胸の不快感を感じたり、呼吸しにくい感じがしたりすることも

ありますが、自覚症状のない方もおられます。

いちばん問題となるのが、心房の中で血液の固まり(血栓)ができ、それが血流に乗って全身に運ばれ、血管を

詰まらせてしまうことです。

② 急性心筋梗塞

急激に血管内がプラークや血栓などで詰まり、冠動脈内の血流がなくなってしまい、心筋に栄養と酸素が十分に

届かず、心筋そのものが壊死をおこした状態です。

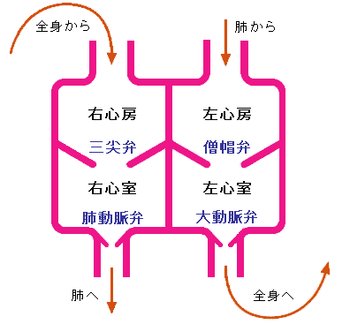

③心臓弁膜症、人工弁

人間の心臓は、左心室・左心房・右心室・右心房の4つの部屋に分かれており、それぞれの間にドアのように

働く弁があります。

心臓弁膜症とは、弁が加齢・感染症・外傷・先天的などの問題によって正常に機能しなくなることで、心臓の

ポンプ機能に様々な支障をきたした状態を言います。

一部の弁膜症は、心房細動などの不整脈を合併することがあり、その場合には、動悸や息切れなどの症状を伴うことが

少なくありません。

(3)心原性脳塞栓症の症状

①特徴

急激な発症をします。

突発的に症状が完成し、広範囲の梗塞巣が出来ます。

出血性梗塞(脳塞栓後に脳出血)は最も重症で、予後不良です。

『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』から引用

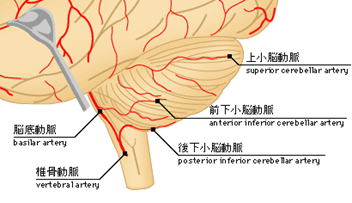

4:小脳梗塞

(1)概念

体のバランスを保つ働きのある小脳の脳梗塞です。

脳梗塞全体の0.4~1.1%を占めます。

(2)原因

おもに血栓症によりますが、塞栓症でも起こります。

左右の椎骨動脈のうち生まれつき細い側に梗塞が起こりやすくなります。

また外傷によっても血管が閉塞して小脳梗塞になるので、若い人にも多くみられます。

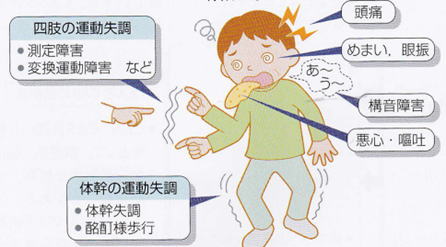

(3)小脳梗塞の症状

めまいのほか、ろれつが回らずしゃべりにくい、手足が動かしにくい、字がふるえてかけない、立ったら倒れてしまう

などの症状が出ることがあります。

『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』から引用

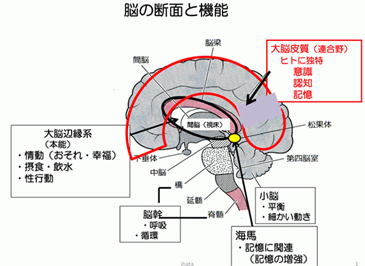

5:脳幹梗塞

(1)脳幹梗塞とは

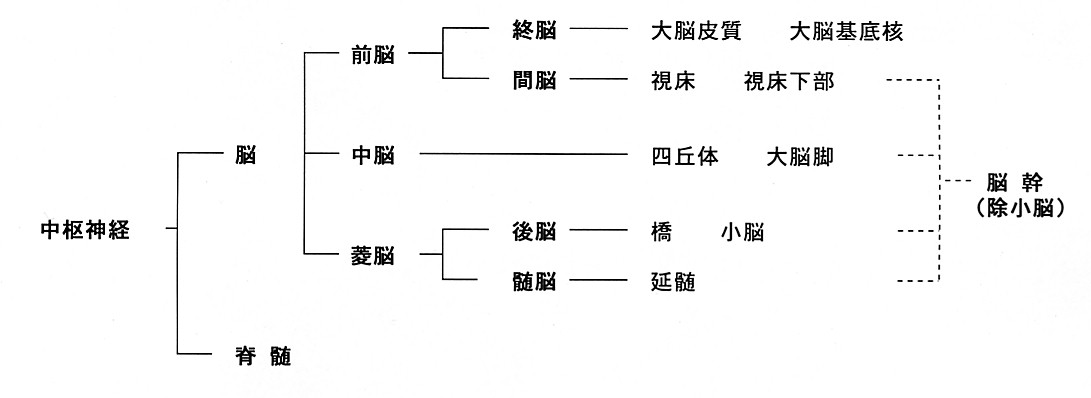

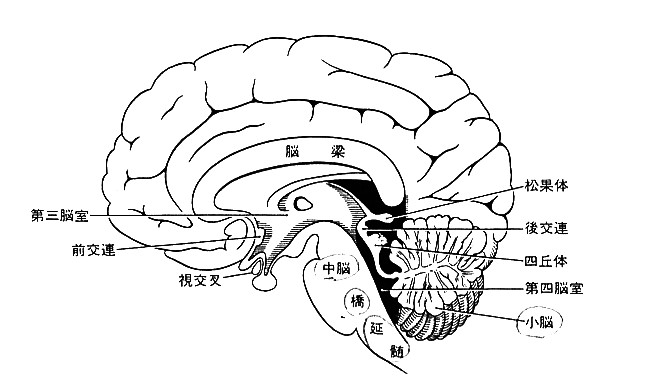

脳幹は、延髄・橋・間脳・中脳で構成されています。

脳幹梗塞では、意識と覚醒、呼吸、感覚神経、運動神経などに関わっているものがダメージを受けることになります。

(2)脳幹梗塞の症状

①間脳の梗塞

間脳は視床と視床下部からできています。

視床は、嗅覚を除く感覚に関与したところであり、視床下部はホルモンの分泌をはじめ、自律神経のコントロールを

しているところです。

血圧や体温の調節などを行います。

そのため、意識障害や感覚障害が起こります。

②中脳の梗塞

中脳は、聴覚や眼球運動に関係しているところです。

中脳上丘でおこったものをパリ―ノ症候群、中脳赤核で起こったものをベネディクト症候群といいます。

どちらも、細かい動きに違いはありますが、眼球を動かせなくなることに特徴があります。

③橋の梗塞

橋が壊死したものをフォビーユ症候群といいます。

橋は、小脳・大脳・延髄と連絡を行う部分で、体のコントロールがうまくいかなくなり、目や顔が動かせないと言った

症状があります。

④延髄の梗塞

延髄外側に起こったものをワレンベルク症候群といいます。

延髄は、嚥下・呼吸・循環・消化といった生命維持活動に関係しているところです。

この部分に脳幹梗塞が起こった場合は高い確率で死に至るといわれています。

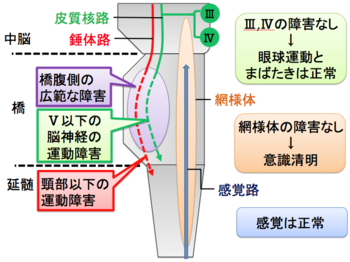

⑤閉じ込め症候群

脳底動脈閉塞による脳梗塞などで、主に脳幹の橋腹側部が広範囲に障害されることによっておこります。

眼球運動とまばたき以外のすべての随意運動が障害されますが、感覚は正常で意識は清明です。

単に意思表示の方法が欠如した状態で、ほとんど完全に鍵をかけられた状態であることからこの命名がされています。

眼球運動以外は麻痺します。

意識清明ですがあらゆる随意運動が障害されます。

感覚系は正常です。

6:一過性脳虚血発作 (TIA:Transient ischemic attack)

(1)定義

一時的に脳に血流が流れなくなり、神経脱落症状が現れる発作をいいます。

局所的な脳,脊髄,または網膜の虚血によって生じる神経機能障害の一過性エピソードです。

2~15分くらい続きます。

以前は24時間以内に症状が消えるというのがTIAの定義でしたが、最近では持続時間は問われていません。

『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』から引用

(2)一過性脳虚血の特徴

TIAは脳梗塞の前駆症状とも言われています。

発症者は90日以内に10.5%が脳梗塞を起こします。

90日以内の脳梗塞患者の内、50%が48時間以内の発症です。

TIA発症後24時間以内に治療開始すれば、大きな脳卒中の発症率が72%減少します。

特徴的なものとしては、一過性黒内障があります。

これは眼動脈という目の網膜に血流を送る血管の血流低下によるもので、一時的に片目が見えなくなります。

黒内障といっても真っ暗になることも、白っぽく見えなくなることもあります。

この場合には同側の内頚動脈狭窄が強く疑われます。

(3)一過性脳虚血発作の原因

①塞栓性

頸動脈などの太い動脈にできた血栓の一部がはがれて血流にのり、末梢血管に詰まることで神経脱落症状を呈し、

血栓が解けることで症状が消失するタイプです。

血栓のできる場所は頸動脈が最も多いですが、大動脈弓、頭蓋内主幹血管の場合もあります。

TIAの原因としては最も多く見られます。

②血行力学性

もともと脳の主幹動脈に閉塞や狭窄があり、一時的な血圧低下などが原因で脳血流が低下し、症状を呈するものです。

血圧が回復することで症状が消失します。

③心原性塞栓性

心房細動や弁膜症などが原因で心臓内に血栓が生じ、それがはがれて脳血管に詰まる場合です。

これは脳梗塞の最重症型である心原性脳塞栓症と同じですが、血栓が小さくてすぐに溶けた場合にはTIAとなる

わけです。

(3)一過性脳虚血発作の症状

症状は脳梗塞と同じです。

手足や顔面の運動障害や感覚障害、言葉がしゃべりくにいなどです。

症状の持続時間は5-10分程度が多く、ほとんどは1時間以内です。

|

| 参考資料 |

「脳血管内治療に必要な解剖学的知識一機能的脳血管解剖」 小宮山雅樹 Jpn.J.Neurosurg(Tokyo)13:116~125,2004

『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』 『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』

『名医が答える! 脳梗塞 治療大全 (健康ライブラリー) 』 『名医が答える! 脳梗塞 治療大全 (健康ライブラリー) 』

『読みやすい、わかりやすい脳梗塞35の重要ポイント』 『読みやすい、わかりやすい脳梗塞35の重要ポイント』

『超解説! 急性期脳梗塞に対する血栓回収療法』 『超解説! 急性期脳梗塞に対する血栓回収療法』

|