| 脳梗塞(CI:Cerebral Infarction) |

1:概念

(1)梗塞について

①梗塞とは

梗塞とは終動脈が閉塞してその還流組織に壊死(病的な死)が起こることで、その限局性壊死を梗塞といいます。

終動脈とは他の動脈との間に吻合やバイパスのない動脈のことです。

吻合があってもそれが役にたたずに機能的終動脈であれば梗塞を起こしやすくなります。

脳実質を還流する動脈はこの終動脈に相当します。

②梗塞の原因

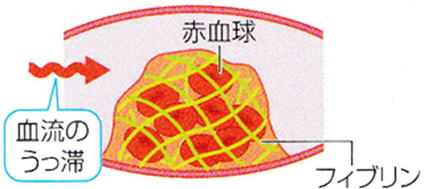

動脈閉塞の原因には血栓と塞栓があります。

血栓(thrombus)は血液が血管内で凝固したものです。

塞栓(embolus)は血流中に入った様々な異物を言います。

塞栓には、剥離した血栓、腫瘍細胞、組織片、脂肪滴、空気、細菌塊などがあります。

(2)脳梗塞とは

脳を栄養する動脈の狭窄や閉塞により、その支配領域の脳組織が血流不足となり、壊死に陥る疾患です。

脳血流量が正常の25~30%以下になると、その部位の機能は障害されます(不完全梗塞)。

10~20%以下になると組織学的に不可逆性の変化(梗塞:infarction)が生じます。

脳代謝の面からみると、代謝が50%以下になると脳神経機能が障害され,15%以下になると梗塞に陥ります。

50%以下---脳神経機能の障害

30%以下---不完全梗塞

15%以下---脳梗塞

2:脳梗塞の分類

脳梗塞とは脳の血管が突然つまって血流が途絶え、脳の細胞が死んでしまう病気です。

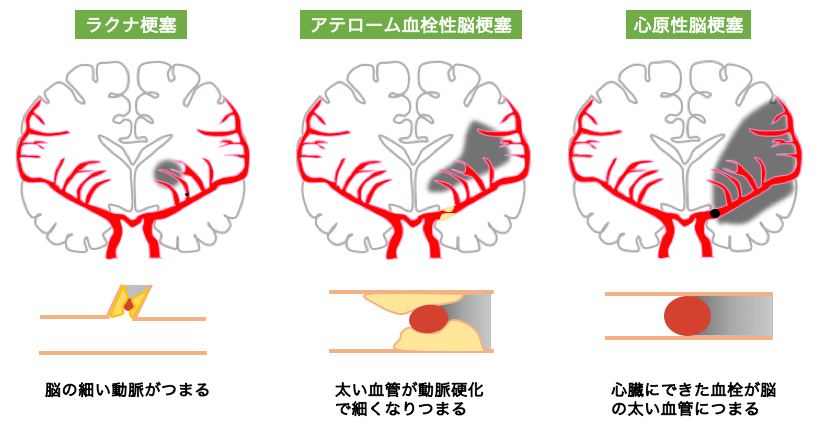

血管のつまり方によって、ラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症の3種類があります。

発症1ヶ月後の死亡率

ラクナ梗塞---2%

アテローム血栓性脳梗塞---10%

心原性脳塞栓症---23%

(1)脳血栓症(約70%)

①ラクナ梗塞(約50%)

細い動脈が閉塞します

限局した範囲に脳梗塞が発症します。 .

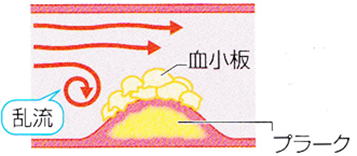

②アテローム血栓性脳梗塞(約20%)

脳血管にアテローム性の動脈硬化が生じて発症します。

太い動脈が閉塞します。

(2)脳塞栓症(約20%)

①心原性脳塞栓症

心臓から運ばれた血栓が詰まることが多いとされています。

原因は不整脈(心房細動)です。

3:病因と病態

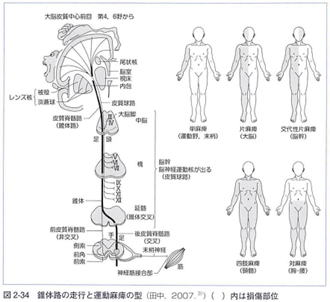

脳を栄養する動脈の閉塞により、その支配領域の神経機能が障害を負う様になります。

片側の上下肢の運動障害、知覚障害、摂食嚥下障害、さらには高次脳機能障害などが出現します。

補足:脳を栄養する動脈の閉塞とその支配領域の機能

4:疫学

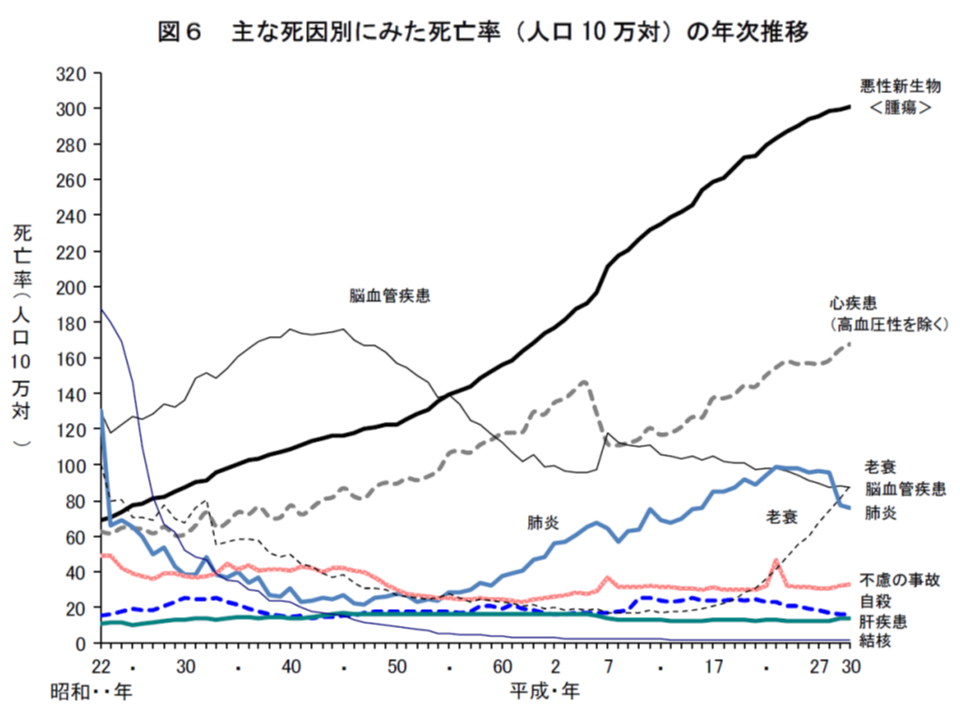

(1)死亡者

脳血管障害による死亡者数=11万4.118人 死亡総数の9.0%(2014年度).

死亡率=人口10万人あたり91人.

死亡数では.、1980年代以降は脳梗塞が頭蓋内出血よりも増加している.

脳血管障害は介護が必要となる原因として最も多い.

「厚労省 統計 2018」 から引用 「厚労省 統計 2018」 から引用

5-1:臨床症状と治療

(1)脳血栓症

①症状

睡眠中や安静時に発症することが多い病気です。

発症時の症状は軽度でも段階的に悪化していく症例が多く認められます。

意識障害は軽度です。

ラクナ梗塞は15mm以下の小梗塞で、症状としては軽症です。

24時間以内に神経症状が消失する一過性脳虚血発作(TIA)は、脳梗塞発症の警告症状です。

②治療

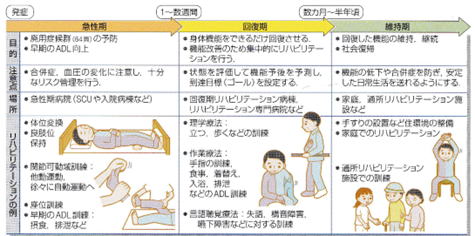

抗血栓療法が中心となります。

障害の程度に合わせて、リハビリテーションが行われます。

(2)脳塞栓症

①症状

日中活動時や起床直後などに発症することが多い病気です。

発症時の症状では意識障害を認めることが多いとされています。

心臓内の血栓が血流を介して脳動脈を閉塞する場合が多い.

基礎疾患として心房細動、心臓弁膜症および心内膜炎などがあります。

左側の脳が損傷されると右片麻痺、右側の脳が損傷されると左片麻痺が出現します。

片麻痺などの運動障害が1か月以上継続するものは、全体の50%です。

患者の60~80%は何らかの形で歩行可能になるが、上肢が回復するものは20%前後です。

②治療

rt-PAによる血栓溶解療法、抗血栓療法、および合併症の治療が中心となります。

日常生活行動を再獲得するための早期リハビリテーションも行われます。

5-2:治療-急性期

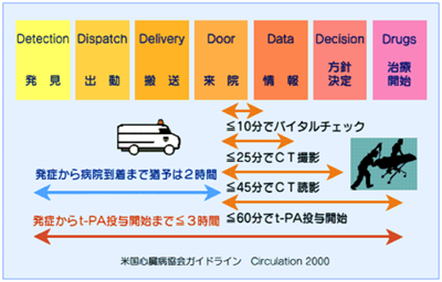

(1)治療開始までの経過

発症からt-PA投与で4.5時間以内が必要です。

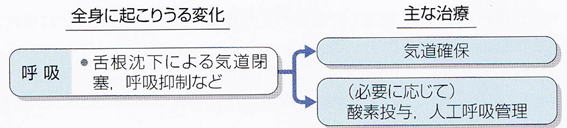

(2)脳梗塞急性期の全身的管理

(3)薬物治療

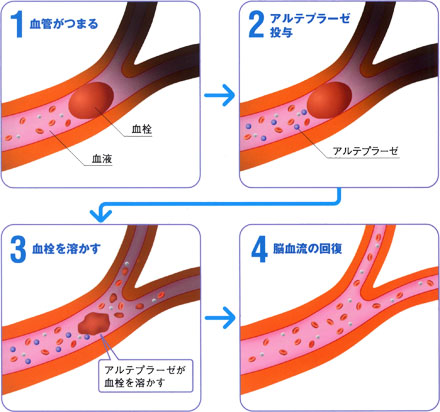

4.5時間以内---rt-PA静注療法(アルテプラ-ゼ)

6時間以内----ウロキナーゼ局所動注療法

8時間以内----機械的再開通療法

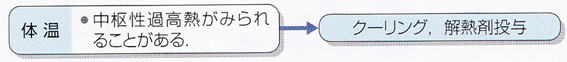

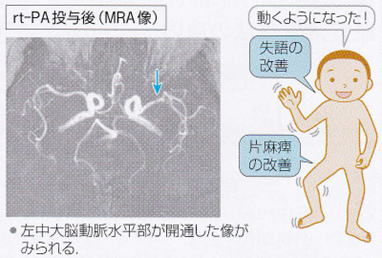

①血栓溶解療法(rt-PAまたはtPA療法:recombinant tissue-type Plasminogen Activator)

発症から4.5時間以内の急性期脳梗塞に対する標準的な治療です。

tPAという薬剤は、詰まった血栓を溶かす作用があります。

これを急速に点滴し、脳の血栓を溶かし、再度血液が流れるようにする治療です。

『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』から引用

症状が出現して4.5時間以内にアルテプラーゼを0.6mg/kg(34.8万国際単位/kg)の

10%を注射で、残りの90%を1時間で点滴します。

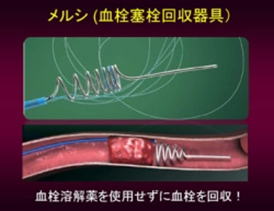

③血管内治療(血栓回収療法)

tPA療法によって症状の改善が認められない場合や、治療の適応外の症例に対して、カテーテルを用いた

血栓回収療法という血管内治療が行われます。

この治療は、おおむね8時間以内に治療を開始した場合に適用されます。

『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』から引用

5-3:治療-慢性期

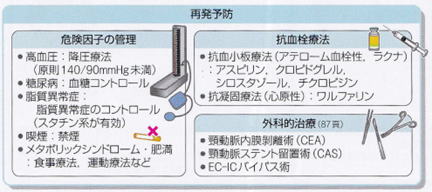

(1)危険因子の管理

高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満などの危険因子の管理が必要となります。

(2)抗血栓療法

新たな血栓形成の防止を目的に行う。

①抗血小板療法

アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞に対して行う。

クロピドグレル、シロスタゾール、アスピリンといった抗血小板薬を使用します。

②抗凝固療法

心原性脳塞栓症に対して行う。

DOAC(NOAC)、ワルファリンといった抗凝固薬を使用します。

③外科的治療

『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』から引用

5-4:脳梗塞のリハビリテーション

『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』から引用

補足:痙縮

痙縮とは、筋肉が緊張しすぎて、手足が動きにくかったり、勝手に動いてしまう状態のこと.

痙縮では手指が握ったままとなり開こうとしても開きにくい、肘が曲がったままとなる、

足先が足の裏側のほうに曲がってしまう、歩いていると足の指が曲がってしまい歩きにくくなるなどの症状が

みられます。

|

| 脳梗塞と歯科医療 |

1:口腔の特徴

(1)口腔乾燥

原因:意識障害---唾液分泌はあるが、口腔機能が低下し、粘膜が乾燥します。

唾液分泌が低下し,剥離上皮膜が口腔や舌、咽頭の粘膜などに付着します

口腔衛生状態が不良となる症例が多いく認められます。

麻痺側の口腔前庭に,食物残湾や服用薬剤(散剤)の残留を認めることがあります。

(2)摂食嚥下障害

急性期では約30~50%の高率で摂食嚥下障害を合併します。

半年後では6~7%残存します。

(3)知覚障害の出現

運動障害があっても知覚障害は認められない場合もある.

三叉神経や顔面神経などの混合神経ではその支配領域において運動障害と知覚障害が出現する.

④中枢性顔面神経麻揮

口唇の運動麻癖や開口時の下顎偏位があります。

舌下神経麻輝による挺舌時の偏位を認める症例もあります.

顔面上部は交叉性線維と非交叉性線維の二重支配を受けているため.顔而上半分は麻痺を生じません。

2:脳梗塞と歯科医療(管理)

(1)脳梗塞と歯科治療

歩行が自立または車いす移動で自立していれば通常の歯科治療は可能です。

①局所麻酔

重篤な不整脈や心疾患の合併がなければ問題はありません。

血管収縮薬の影響については十分注意します。.

②抗血栓薬使用時

ワルファリンなどの抗凝固薬、チクロピジン, アスピリンなどの抗血小板薬を服用している場合、抗血栓薬継続下での

歯科治療が推奨されていいます。

③義歯治療

片麻痺などにより義歯の着脱が難しい症例では、着脱しやすい義歯の設計を行う必要が有ります。

④その他

転倒しやすい。

転倒しやすいので、歩行や移乗に注意が必要です。

(2)脳梗塞とリハビリテーション

誤嚥性肺炎や口腔領域の廃用予防に対しては、積極的な口腔ケアを含めた口腔管理が重要となります。

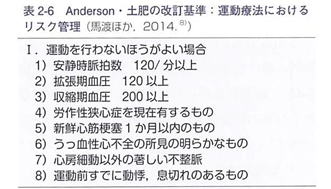

リハビリテーション訓練実施のための基準

(補足)脳梗塞 歯科における注意点

①バイタルサインの変動

術前評価とモニタリング

②抗血栓薬による止血困難

抗血小板薬、抗凝固薬使用の確認

原則、休薬しない様にしますが、以下の場合には厳重注意です。

PT-INR>3.0

出血時間---6分30秒以上

③摂食・嚥下障害

評価と訓練

回復可能なことが多い

④認知症

レベルに応じた行動調整を行う必要が有ります。

⑤緊急時対応---シンシナティプレホスピタル脳卒中スケール(CPSS:Cincinnati Prehospital Stroke Scale)

CPSSは、脳卒中の可能性を判定するためのスケールです。

CPSSでは、顔のゆがみ、上肢挙上、構音障害の3つの徴候から脳卒中の可能性を評価します。

脳卒中は、発症から治療までの期間が短ければ短いほど予後が良好となります。

脳卒中を疑った場合には速やかに対応が可能な医療機関、専門医につなげる必要があります。

FAST:搬送の目安

1)顔のゆがみ---Face

正常:顔面が左右対称

異常:片側が他側のように動かない。

2)上肢挙上(閉眼させ、10秒間上肢を挙上させる)---Arm

正常:両側とも同様に挙上、あるいはまったく挙がらない。

異常:一側が挙がらない、または他側に比較して挙がらない

3)構音障害(患者に話をさせる)---Speech

正常:滞りなく正確に話せる

異常:不明瞭な言葉、間違った言葉、あるいは全く話せない

4)搬送---Transfer

3つの徴候のうち、1つでも異常を認めた場合は脳卒中を強く疑い、救急搬送を考えます。

救急車が到着までは、呼吸・循環の維持を行います。

|

| 参考資料 |

「脳血管内治療に必要な解剖学的知識一機能的脳血管解剖」 小宮山雅樹 Jpn.J.Neurosurg(Tokyo)13:116?125,2004

『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』 『病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経』

『病気がみえる vol.2 循環器』 『病気がみえる vol.2 循環器』

|