| �؈ޏk�������d���ǁiALS�FAmyotrophic Lateral Sclerosis�j |

�P�F�؈ޏk�������d���ǁiALS�j�̊T�O

�i�P�jALS�Ƃ�

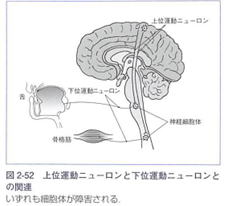

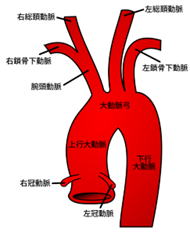

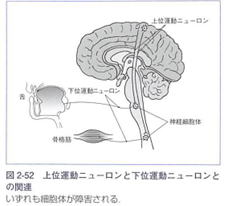

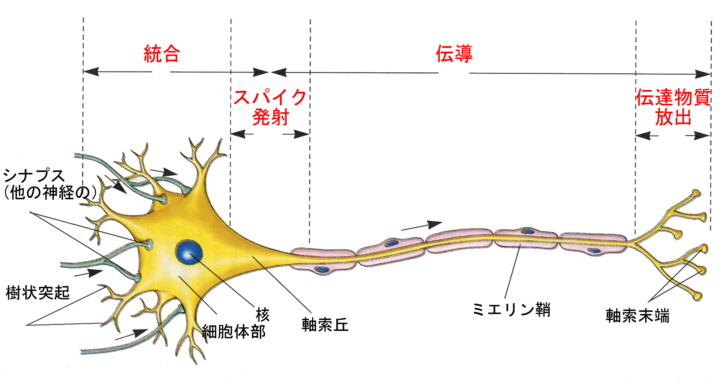

�@�@�@�@��ʉ^���j���[�����Ɖ��ʉ^���j���[�����̗��҂��זE��(���邢�͊j����)���U�����E�i�s���ɕϐ��E������

�@�@�@�@�_�o�ϐ������ł��B

�@�@�@�@ �@ �@

�i�Q�jALS�̓���

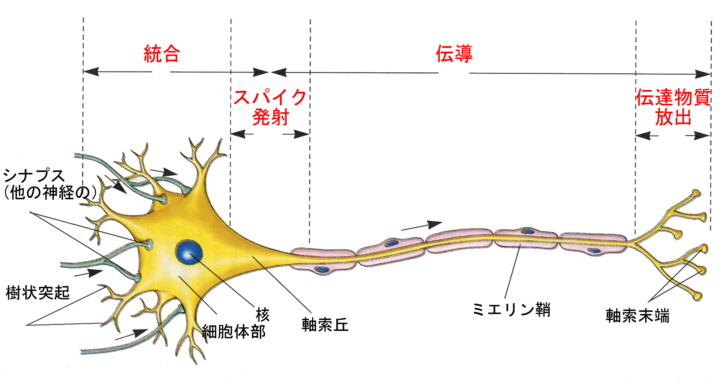

�@�@�@�@�^���j���[�����̍זE�݂̂̂���Q���A����ɂ��]����̎w�߂��`�B����Ȃ���ԂƂȂ�܂��B

�@�@�@�@���̂��߁A�ؗ͒ቺ��؈ޏk�������A�₪�Ď��Ɏ���܂��B

�@�@�@�@���̈���ŁA�̂̊��o�A���͂⒮�́A�����@�\�Ȃǂ͂��ׂĕۂ�������Ƃ����ʂł��B

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�i�⑫�j�]�E�_�o�E�؎����̕���

�@A-�_�o�ϐ�����

�@�@�@�@�P�F�p�[�L���\���a�@�@�Q�F�Ґ����]�ϐ��ǁ@�@�@�R�F�؈ޏk�������d����

�@B-�_�o�ؐڍ��������@�@ �@�@�@

�@�@�@�@�P�F�d�Njؖ��͏�

�@C-�؎���

�@�@�@�@�P�F�W�X�g���t�B�[��

�@D-���쐫�_�o���� �@�@ �@

�@�@�@�@�P�F��

�Q�FALS�̕���

�@�@�@�@ALS�́A�i�s���́A��ʁE���ʘA���j���[������Q���A�����̐g�̕��ʂŔF�߂邱�Ƃ���{�ł��B

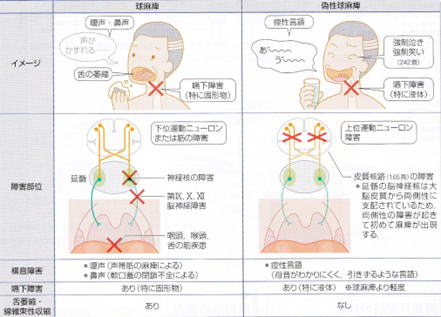

�i�P�j��ʁE���ʉ^���j���[�������Ƃ��ɂ݂������

�@�@�ÓT�^

�@�@�@�@��ʁE���ʉ^���j���[�������l���E�̊��E�]�_�o�̈�ɐi�W���́B

�@�A�i�s������^

�@�@�@�@�a�����ɔ]�_�o�̈�ɋ�����l���ɂ͂��܂�ڗ����Ȃ�

�i�Q�j��ʉ^���j���[����������������� �@�@

�@�@�i�s���؈ޏk��

�@�@

�@�A�t���C���A�[���ifrail arm�j�^

�@�@�@�@���㎈�Ɍ��ǂ�����̂ł��B

�@�@

�@�B�t���C�����b�O�ifrail leg�j�^

�@�@�@�@�������Ɍ��ǂ�����̂ł��B

�i�R�j���ʉ^���j���[����������������� �@�@

�@�@��ʉ^���j���[�����^ �@�@

�@�A�����������d���� �@�@

�@�BMills���^

�@�@�@�@�ꑤ�㉺����N���A�z���Ж�����悷�鈟�^�B �@

�i�S�j���̑� �@�@

�@�@�F�m�ǂ�ALS�iALS-D�j �@�@

�@�@�@�@���炩�ȔF�m�ǂ��݂���Ǘ�͂��悻2�����x�ł���A�a���̐i�s�ƂƂ��ɔ䗦���������܂��B

�@�A�ċz�،^

�@�@�@�@�ċz���Ȃ���n�܂鈟�^�ł��B

�@�@�@�@�؈ޏk�������d���ǂ̖�3���Ōċz�s�S�������Ǐ�ƂȂ�A���̑������㎈�̒E�͂����Ă��܂��B

�@�@�@�@�����s���̍S�������C��Q�̌��������̂ЂƂɋ؈ޏk�������d���ǂ��������܂��B

�R�F���� �@�@

�i�P�j����

�@�@�@�@�m��I�Ȍ����͕s���ł��B�@

�@�@�@�@�_�o�̘V���Ɗ֘A������Ƃ����Ă��܂��B

�@�@�@�@����ɂ͋������A�~�m�_�̑�ӂɈُ킪����Ƃ̊w����t���[���W�J���̊֗^������Ƃ̗l�X�Ȋw��������܂����A

�@�@�@�@���_�͏o�Ă��܂���B

�i�Q�j�a��

�@�@�@�@���݂܂łɎ��̂悤�ȕa�Ԃ����炩�ɂ���Ă��܂��B�@�@�@�@

�@�@�@�@�_�o�̘V���Ƃ̊֘A�A�������A�~�m�_�̑�ӈُ�A�_���X�g���X�A�^���p�N���̕�����Q�A

�@�@�@�@���邢�̓~�g�R���h���A�̋@�\�ُ�Ƃ��������܂��܂Ȋw��������܂��B

�@�@�@�@�Ƒ��� ALS�ł�20���錴����`�q�̕ω����������Ă��܂��B

�@�@�@�@���{�l�̉Ƒ���ALS�ł́A�X�[�p�[�I�L�V�h�E�f�B�X���^�[�[�iSOD1�j��`�q�Ɍ��������邱�Ƃ������Ƃ�����

�@�@�@�@�i��2���j�A���̂ق�FUS�CTARDBP�CVCP�COPTN�Ƃ�������`�q�Ɗ֘A����ꍇ������܂��B

�@�@�@�@����A���ẲƑ���ALS�ł�C9ORF72�Ƃ�����`�q�Ɍ���������Ⴊ�����A�l��⍑�ɂ��Ⴂ���w�E����Ă��܂��B

�S�F�u�w �@�@

�i�P�j�L�a��

�@�@�@�@���{�ɂ�����ALS�̗L�a���F�P�`2.5�l�^10���l

�@�@�@�@�S���ł���P���l�̊��҂����܂��B �@�@

�@�@�@�@�Ƒ�����ALS�̊�����5.1%�ʂł��B �@�@

�i�Q�j�����E�D���N��

�@�@�@�@�j���䁁1.3�`l.4�F1�@�j���ɂ�⍂���B �@�@

�@�@�@�@���ǔN�60�`70���ł������B

�i�R�j��`��

�@�@�@�@���e�̂����ꂩ���邢�͂��̌Z��A�c����Ȃǂɓ����a�C�̂ЂƂ����Ȃ���A��`�̐S�z������K�v�͂���܂���B

�@�@�@�@���̈���ŁA�S�̂̂Ȃ��̂��悻5���͉Ƒ����Ŕ��ǂ��邱�Ƃ��������Ă���A�Ƒ���ALS�ƌĂ�Ă��܂��B

�@�@�@�@���̏ꍇ�͗��e�̂����ꂩ���邢�͂��̌Z��A�c����Ȃǂɓ����a�C�̂ЂƂ����邱�Ƃ��قƂ�ǂł��B

�T�F�Ǐ�

�@�@�@�@�؈ޏk�������d���ǂ́A�葫�E�̂ǁE��̋ؓ���ċz�ɕK�v�ȋؓ������X�ɂ₹�ė͂��Ȃ��Ȃ��Ă����a�C�ł��B

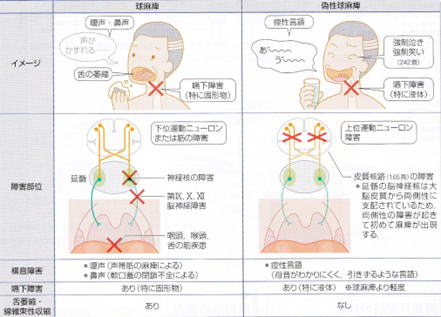

�@�@�@�@���ʉ^���j���[�����Ǐ�A��ʉ^���j���[�����Ǐ�A����Ǐ�A�F�m�@�\��Q�A�A�����m���Ă��܂��B

�i�P�j�����Ǐ� �@

�@�@�@�@���Ǘl���ɂ��قȂ�܂����A�㎈�^(���ʌ^)�ł͏㎈�̋؈ޏk�Ƌؗ͒ቺ����̂ƂȂ�܂��B �@

�@�@�@�@��w�̓������ɂ�����I�����̗͂��キ�Ȃ�A�ؓ����₹�邱�Ƃ���n�܂�܂��D

�i�Q�j�Ǐ�̃^�C�v

�@�@�㎈�^�i���ʌ^�j

�@�@�@�@�㎈�̋؈ޏk�Ƌؗ͒ቺ����̂ŁA�������z�k�������܂��B

�@�@�@�@�S�g�̋ؗ͒ቺ�A�؈ޏk�A�@�ۑ������k�i�ؓ��������݂��z������j

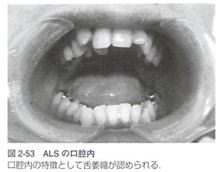

�@�A���^�i�i�s���������j �@

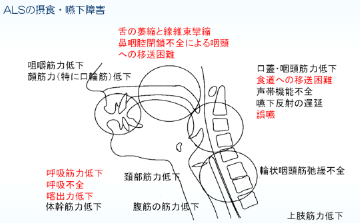

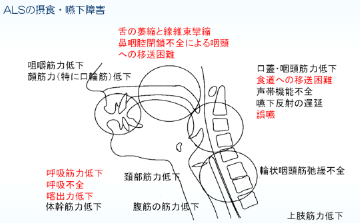

�@�@�@�@�ېH������Q�A�����Q�Ȃǂ̋��Ǐ�̂ƂȂ�܂��B�@

�@�@�@�@�b���ɂ����A�H�������ݍ��݂ɂ����Ƃ����Ǐ�n�܂�܂��B

�@�@�@�@��̈ޏk�������ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@

�@�@�@�@�w�a�C���݂��� �qvol.7�r �]�E�_�o�x������p

�@�B�����^�i�U�����_�o���^�j

�@�@�@�@�������甭�ǂ��A�������F���˒ቺ�E��������������݂��A�^���j���[�����̏�Q���O�ʂɏo��^�ł��B

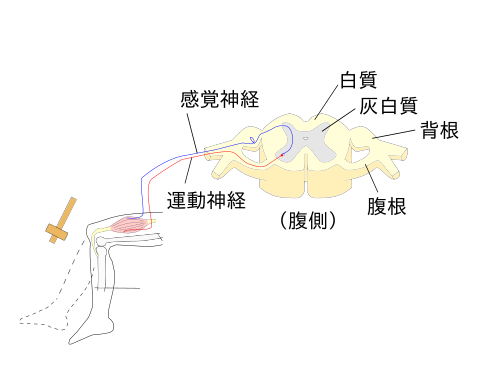

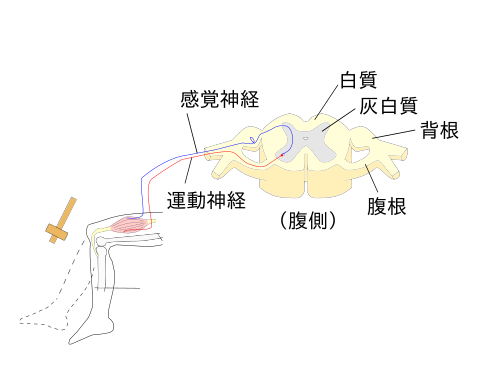

�@�@�P�j�F���˘��i

�@�@�@�@�@�@�������i�ɂȂ����F�����o�ɂ�����ԂŌy���n���}�[�Œ@���ƁA��u�x��ċ��s���ӂɎ��k���锽�˂ł��B

�@�@�@�@�@�@

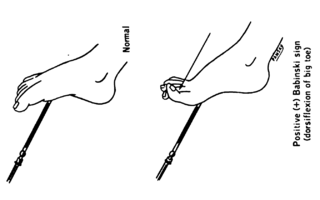

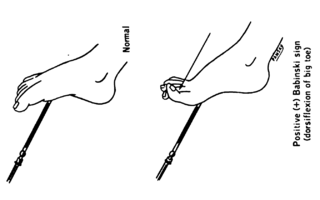

�@�@�@�Q�jBabinski����i�{�j

�@�@�@�@�@�@�a�I���˂̈��ŁA���̗��̊O���i���w���j������������Ƒ��̐e�w���b�̕��ɔ���Ґ����˂̈�ł��B

�@�@�@�@�@�@����3�������炢�܂ł̐V�����Ō����܂����A����ȍ~�̌���҂ɂ͌����܂���B

�@�@�@�@�@�@���Ӊ^�����x�z���鐍�̘H�ɏ�Q���N����ƌ����܂��B

�@�@�@�@�@�@

�U�F�\��

�i�P�j�o��

�@�@�@�@�Ǐ�̐i�s�͔�r�I�}���ŁA���ǂ��玀�S�܂ł̕��ϊ��Ԃ͖�3.5�N�Ƃ����Ă��܂����A���m�Ȓ����͂Ȃ��A

�@�@�@�@�l�������ɑ傫���ƌ����Ă��܂��B

�@�@�@�@�i�s�͋���^���ł������Ƃ���A���ǂ���R�����ȓ��Ɏ��S����������܂��B

�@�@�@�@����ł́A�i�s���x���A�ċz�⏕������10���N�̌o�߂����������A�ǗႲ�Ƃɍׂ₩�ȑΉ����K�v�ƂȂ�܂��B

�i�Q�jALS�̎��� �@

�@�@�@�@��P�ʁ��x��---14���@�@�@

�@�@�@�@��Q�ʁ��O��---4.4���@�@�@

�@�@�@�@��R�ʁ��S��~�E���s�S---3.4�� �@

�@�@�@�@��S�ʁ�����---3��

�V�F���Ö@

�@�@�@�@�����Ö@�͂Ȃ��A�ΏǗÖ@�����S�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@���\�]�[���i�O���^�~���_�h�R��j�ɂ��Ö@�Ő������Ԃ�����������ʂ�����܂��B

�i�P�j�Ö@ �@

�@�@�a���i�W��}�� �@�@

�@�@�@�@���\�]�[���݂̂�ALS���Ö�Ƃ��Đ�������Ă��܂��B �@

�@�@�@�@���\�]�[���i���i���������e�b�N��50�j

�@�@�@�@�@�@�_�o�`�B�����̃O���^�~���_��t���[���W�J���ȂǂɊւ��A�_�o�זE�̏�Q��}���邱�Ƃ�ALS�̐i�s��

�@�@�@�@�@�@�x�点���ł��B

�@�A�s����}���� �@�@�@

�@�@�@�@�R�s�������R������p���܂��B �@

�@�B�z�k���������ꍇ �@�@�@

�@�@�@�@�R���������p���܂��B �@

�@�C�ɂ݂ɑ��� �@�@�@

�@�@�@�@���ɖ�⎼�z���p���܂��B

�i�Q�j���̑��̗Ö@ �@�@

�@�@�e�߂̍S�k�\�h �@�@�@

�@�@�@�@���n�r���e�[�V�������d�v�ƂȂ�܂��B �@�@

�@�A�ċz��Q�ɑ��� �@�@�@�@

�@�@�@�@�ċz�̌P����P��A�r�o�⏕�Ȃǂ̌ċz���w�Ö@�ɂ��Ή����s���܂��B

�@�@�@�@�a��̐i�s�ɂ��A�C�ǐ؊J�ɂ��N�P�I�Ȍċz�⏕�Ö@���s���܂��B�@�@

�@�B�ېH������Q���i�s�����ꍇ �@�@�@�@

�@�@�@�@�K�v�ɉ����Čo�@�o�ljh�{�A�ݑ����ݏp�Ȃǂ��l�����܂��B

�@�@�@�@�܂��A�뚋�h�~�̂��߂̎�p�i������p�E�C�ǍA�������p�E�A���E�o�p�j���s���邱�Ƃ�����܂��B

�@�@�@�@

�@�C�R�~���j�P�[�V�����̊m�� �@�@�@�@

�@�@�@�@�Ǐ�̐i�s�ɂ�蔭��@�\���ω����Ă������߁A���߂ɐV���ȃR�~���j�P�[�V������i���m������K�v���L��܂��B

|

| ALS�Ǝ��Ȉ�� |

�i�P�j���o�Ǐ� �@�@

�@�@��ʉ^���j���[������Q�̒��� �@�@�@�@

�@�@�@�@����炵���� �@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@���{���˂̏[�i��A���O�̎�����y���@�ł���ƌ������ڂߓ˂��o���@�@�@

�@�@�@�@�\����Q �@�@�@�@

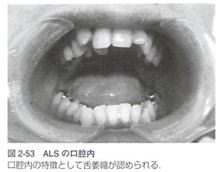

�@�@�@�@�ېH������Q

�@�A���ʉ^���j���[������Q�̒��� �@�@�@�@

�@�@�@�@�����w�i�����̉^���_�o�j�Z�A�\�AX�A�I�U�̖�Ⴡj�ɔ����A�ȉ��̏Ǐ����ł��B

�@�@�@�@��A�����A���W�ɂ�����̋ؗ͒ቺ �@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@��ޏk �@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�A���̐��ۑ������k�ɂ��^����Q �@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@��Q�A�ېH������Q�A�\����Q

�@�@�@�@

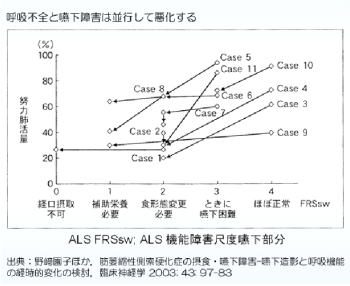

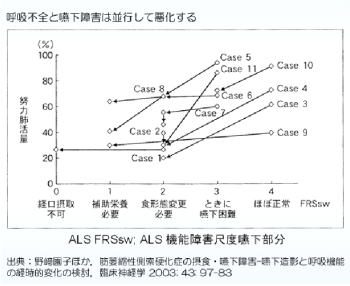

�@�BALS�̌ċz�s�S�ƚ�����Q

�@�@�@�@�ċz�s�S�ƚ�����Q�͕��s���Ĉ������Ă����܂��B

�@�@�@�@

�@�CALS�̐ېH������Q

�@�@�@�@

�i�Q�j���Ȏ��Î��̒��ӓ_

�@�@�Ԃ�����X�g���b�`���[�ɂ�闈�@�̏ꍇ �@�@

�@�@�@�@�f�Î����ł͈ړ��̍ۂ̓����ɔz�����A�ړ��̏�Q�ɂȂ���̂����炩���ߔr������K�v���L��܂��B�@�@

�@�@�@�@���Â����ւ̈ڏ��K�v�Ƃ���ꍇ�A�����̉�҂ɂ�萺���������Ȃ���ڏ���s���ƈ��S�ł��B

�@

�@�A�g�̜̂]�Ȃ�ό`��F�߂�ꍇ �@�@

�@�@�@�@�f�Ñ̈ʂƎp���̃R���g���[�����K�v�ł��B

�@�@�@�@�^�I����N�b�V�����ȂǂŐg�̂Ɛf�Ñ�ߑ̊������肳���A�x���g�ɂ��ے肷��Ȃǂ̍H�v���K�v�ł��B

�@�B�C�ǐ؊J��l�H�ċz������Ă���ꍇ �@�@

�@�@�@�@�ʉ@����ƂȂ�A�K�⎕�Ȑf�ÂőΉ����邱�Ƃ������Ȃ�܂��B �@�@

�@�@�@�@�o�C�g�u���b�N�ɂ��ċz�}���ɒ��ӂ����Ƃ���ł��B�@�@

�@�@�@�@���o�[�_���h�����ł̊m���ȃo�L���[������A�z�����v������܂��B�@�@

�@�@�@�@�p���X�I�L�V���[�^�[���g�p�����o���I�_�f�O�a�x�̑�������{���鎖���d�v�ł��B �@

�@�@�@�@

�@�C���̑� �@�@

�@�@�@�@���炩���ߊ��҂��\�o�ł���T�C�����m�F�̂����A���Ȏ��Â�i�߂Ă����܂��B �@�@

�@�@�@�@���o���|�́A���X�ɕ������S��ƂȂ邽�߁A�a��ɉ���������K�v�ƂȂ�܂��B�@�@

�@�@�@�@���Ɍ뚋���x���\�h�̂��߂̊펿�I�P�A�͏d�v�ł��B

�@�@

�@�@�@�@���o���͋̋@�\�ێ��̂��߂ɊԐڌP�����������܂���B

�@�@�@�@�@�@�ߌP��---����P���iROM)��J���P���Ȃ� �@�@

�@�@�@�@�h�{��Ԃ̕]���̂��ƁA�H���e�Ȃ�тɐH�`�Ԃ̌������d�v�ƂȂ�܂��B

�@�⑫�F�C�ǃJ�j���[�����g�p���Ă�����ւ̒��ӎ���

�@�@�@�@�C�ǃJ�j���[�����g�p���Ă�����C�Ǔ����肪�ł��₷���Ȃ��Ă��܂��B

�@�@�@�@���̂��ߓ��肩��̏o����A�r����������̏o�����X�N������܂��B

�@�@�@�@�C�ǃJ�j���[���ɐG��Ȃ������d�v�ł��B

�@�@�@�@ �@�@ �@�@

|

| �Q�l���� |

�@�@ �@�w�a�C���݂��� �qvol.7�r �]�E�_�o�x �@�w�a�C���݂��� �qvol.7�r �]�E�_�o�x

|

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@ �@

�@

�@�@

�@�@

�@�w

�@�w