| 関節リウマチ (RA:Rheumatoid arthritis) |

1:概念

(1)定義

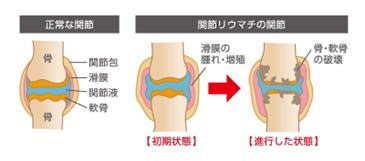

関節リウマチは炎症性関節炎の1つで、関節(普通は手足の関節を含む)が炎症を起こし、その結果、

関節に腫れと痛みが生じ、しばしば関節が破壊されます。

全身の関節滑膜炎を主座とする自己免疫疾患(膠原病)です。

ときに肺や皮膚、眼などの関節外症状も呈します。

(2)特徴

関節破壊は発症6か月以内に出現します。

最初の1~3年間の進行が顕著です。

2:分類

(1)関節破壊の進行の程度による分類

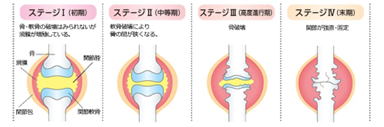

①ステージⅠ(初期)

X線検査で骨・軟骨の破壊がない状態。

②ステージⅡ(中等期)

軟骨が薄くなり、関節の隙間が狭くなっているが骨の破壊はない状態。

③ステージⅢ(高度進行期)

骨・軟骨に破壊が生じた状態。

④ステージⅣ(末期)

関節が破壊され、動かなくなってしまった状態。

(2)機能障害の進行度による分類

①クラスⅠ(ほぼ正常)

健康な方とほぼ同様に不自由なく生活や仕事ができる状態。

②クラスⅡ(軽度障害)

多少の障害はあるが普通の生活ができる状態。

③クラスⅢ(制限)

身の回りのことは何とかできるが、外出時などには介助が必要な状態。

④クラスⅣ(不能)

ほとんど寝たきりあるいは車椅子生活で、身の回りのことが自分ではほとんどできない状態。

3:病因と病態

(1)病因

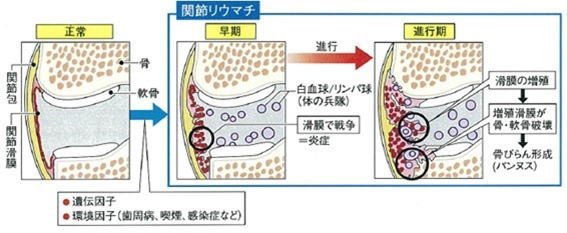

原因は未だ不明ですが、遺伝的要因や、喫煙、歯周病などの環境要因の関与が指摘されています。

(2)病態

滑膜に炎症性細胞が集まります。

→パンヌス(炎症性肉芽組織)形成されます。

→破骨細胞の活性化による骨破壊と、タンパク分解酵素の分泌による軟骨破壊が起きます。

4:疫学

(1)患者数

約120万人ほど(有病率1%)といわれています。

(2)男女比

男:女=1:3 やや女性に多い傾向があります。

(3)好発年齢

30~50歳代

(4)予後

関節リウマチによって進行性の身体障害を呈する様になります。

罹患者の約半数が10年以内に有意な機能障害を経験する様になります。

男女に関わらず、関節リウマチによって数年間の生命予後が短縮するとされています。

5:症状

(1)関節症状

①関節症状の推移

手指の朝のこわばりから始まり、手、足の小関節の疼痛、腫脹が出現し、全身の関節に広がります。

多くは対称性の多関節炎を呈します。

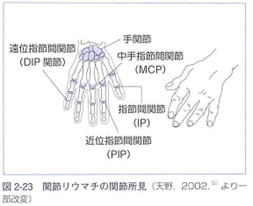

手関節、中手指節間関節(MCP:metacarpophalangeal joints )、近位指節間関節(PIP:proximal interphalangeal

joints)

の腫脹が多くみとめられます。

骨や軟骨の破壊が進行すると,手足の関節が変形します。

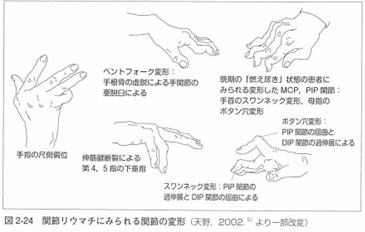

②手足の関節の変形

ペントフォーク変形

スワンネック変形

指の付け根の関節が曲がり(屈曲)、真ん中の関節がまっすぐ伸び(伸展)、指先の関節が曲がっている(屈曲)

状態です。

ボタン穴変形

指の真ん中の関節が内側(手のひら側)に曲がったまま固定し、指先の関節は外側(手のひらと反対側)に過剰に

曲がった変形です。

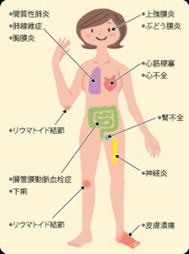

(2)関節外症状

①全身症状

疲れ、体重減少、貧血、微熱など。

②皮膚

機械的刺激を受けやすい肘・臂部、後頭部などの皮下結節(リウマトイド結節)

③眼

強膜炎、ドライアイ。

④肺

胸膜炎、問質性肺炎。

⑤心臓

心膜炎など。

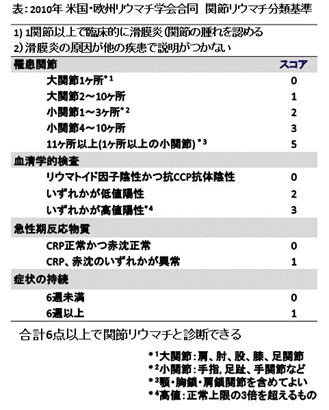

6:診断

(1)診断基準

少なくとも一つ以上の関節で腫れを伴う炎症(滑膜炎)がみられ、その原因として関節リウマチ以外の病気が認め

られない場合。

4項目の点数を合計し、 6点以上であれば関節リウマチと診断されます。

1)症状がある関節の数

2)リウマトイド因子(RF)または抗CCP抗体(ACPA:抗環状シトルリン化ペプチド抗体)

3)CRPまたは赤沈(ESR)

4)症状が続いている期間

(2)鑑別診断

①変形性関節症(OA: Osteo

arthritis)

関節軟骨の破壊、潜在的な減少,骨肥大(骨棘形成)など他の関節変化を特徴とする慢性の関節症です。

変形性関節症はDIP関節が高頻度で侵されます。

変形性関節症は局所の炎症のためCRPは上昇しません。

関節リウマチ

PIP関節が高頻度で侵され、DIP関節が侵されることは稀です。

関節リウマチは全身炎症のためCRP(+)となります。

②その他

全身性強皮症、SLE、血清反応陰性脊椎関節炎、痛風などとの鑑別が必要です。

7:治療

(1)薬物療法

MTX(メトトレキサート:リウマトレックスR)が標準的な抗リウマチ薬です。

コントロールが困難な場合には、生物学的製剤インフリキシマブの導入がなされます。

①抗リウマチ薬

1)MTX(メトトレキサート:リウマトレックスR)

関節破壊を抑止する薬としてほぼ第一選択として用いられ、今日の関節リウマチ治療の基幹薬となっています。

この薬剤によって関節破壊の進行を遅らせることができるようになりました。

重篤な副作用としては骨髄抑制と間質性肺炎があり、75歳以上の高齢者への投与は推奨されていません。

2)スルファサラジン(SASP: アザルフィジンR)

MTXの適応がない患者に対する第二選択薬として用いられることが多い。

3)ブシラミン(BUC: リマチルR)

MTXの適応がない患者に対する第二選択薬として用いられることが多い。

②生物学的製剤

MTX等の抗リウマチ薬抵抗の症例に対し、抗TNF-α抗体や抗IL-6受容体抗体等の分子標的治療薬が用いられます。

また抗T細胞抗体や抗B細胞抗体も用いられています。

副作用として、免疫応答に対する抑制効果が強く、しばしば感染症を引き起こすことがあります。

1)TNFα阻害剤---エタネルセプト(エンブレル)、インフリキシマブ(レミケード)など。

2)IL-1阻害剤-----アナキンラ(IL-1受容体阻害薬 キネレット)、リロナセプト(IL-1α/β阻害薬 アーカリスト)など。

③非ステロイド抗炎症薬(消炎鎮痛薬)

NSAIDSと言われる消炎鎮痛剤。

④副腎皮質ステロイド(ステロイド)

(2)手術療法

薬物療法で改善しないときに行われます。

①滑膜切除術

②人工関節置換術など

(3)基礎療法

①理学療法

関節機能を維持するためのリハビリテーション

②患者教育、日常生活指導

|

| 関節リウマチと歯科医療 |

1:口腔の特徴

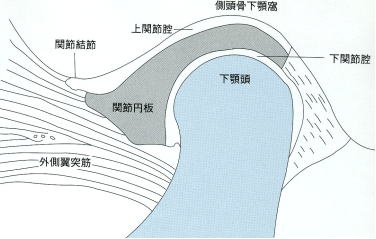

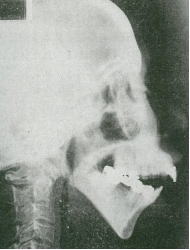

(1)顎関節異常

パノラマX線写真にて、顎関節の異常が44,3%に認められます。

下顎頭の平坦化(71.4%)、萎縮、消失が生じます。

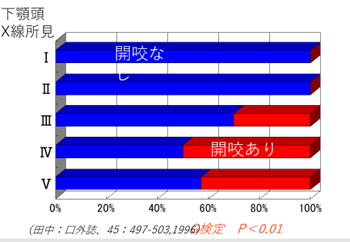

関節リウマチの進行に伴い下顎頭のX線所見に異常が多く認められます。

顎運動時の顎関節痛は約半数に生じ、 開口障害も約20%に認められます。

①関節リウマチと顎関節異常

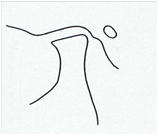

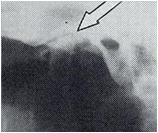

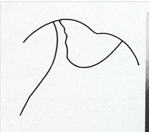

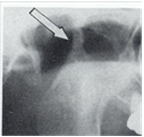

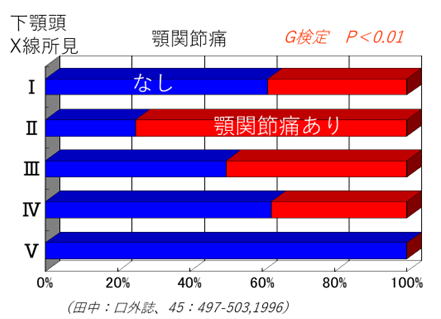

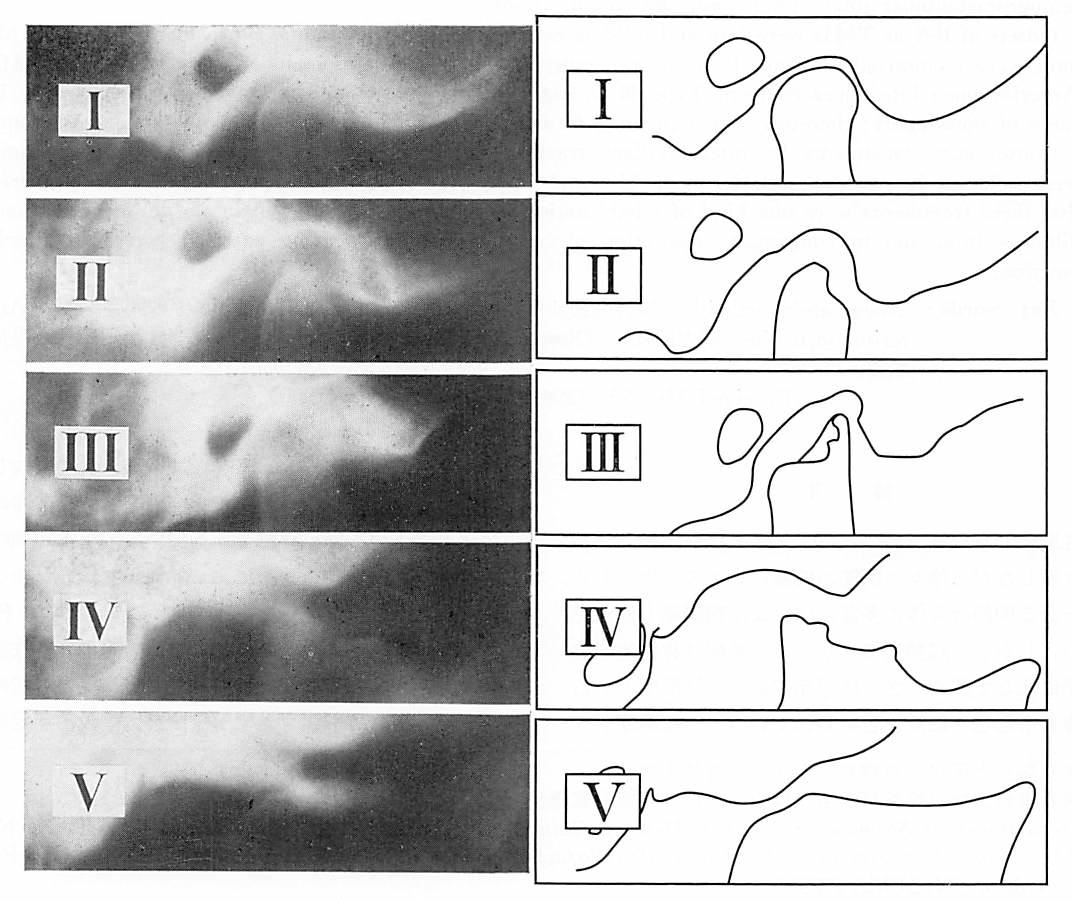

1)下顎頭の破壊(X線所見の分類、三上、1992)

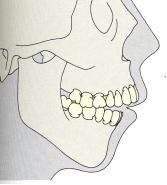

正常な顎関節

1;関節頭の平坦化

2;関節頭の萎縮

3;関節頭の消失

2)顎関節症状

1;顎関節痛、開口障害

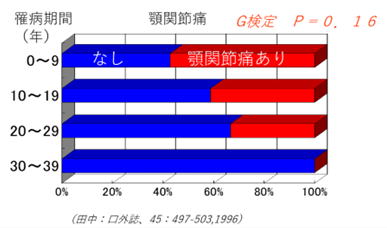

2;顎関節痛と罹病期間---初期には関節部の痛みがありますが、徐々に痛みは無くなって行きます。

3;顎関節痛と下顎頭X線所見

3)顎関節異常のまとめ

顎関節の下顎頭のX線変化は40~80%位です。

顎関節部の変化は他関節よりマイルドな経過をとります。

顎関節痛は約40~50% です。

顎関節痛と罹病期間は関係が有りません。

顎関節痛は下顎頭の骨破壊の進行により軽減します。 (初期は滑膜の炎症により関節腔内の内圧上昇)

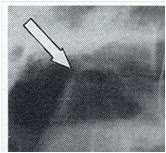

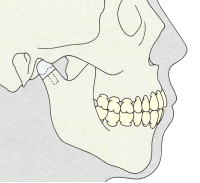

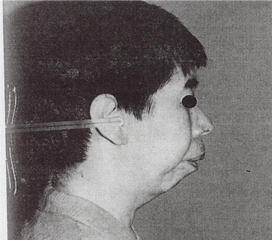

(2)関節リウマチと不正咬合

上顎前突(下顎後退症)や開咬を生じる傾向があります。

①関節リウマチと開咬

1)症状

臼歯は咬んでいるけれど、前歯は咬んでいない状態です。

2)開咬が発症するメカニズム

開咬が起こるメカニズムは、関節突起の変化が生じるからです。

3)下顎頭X線所見と開咬

リウマチのステージが進行するに従って開咬が多くなります。

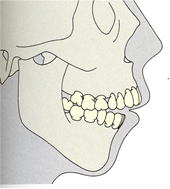

(3)呼吸障害

顎関節部の破壊により次の事が生じます。

下顎骨の後退

小下顎症の側貌

上気道が狭窄し,上位頸椎の破壊などにより、睡眠時無呼吸症候群を発現(舌根と咽頭後壁との距離の短縮)

(4)口腔疾患

①口腔乾燥症

唾液量の減少により口腔乾燥を訴える症例も多区なります。

関節リウマチによる続発性Sjogren症候群の発現率は20~30%です。

②歯周疾患やう蝕

手関節や手指の関節、肘、肩関節の障害による口腔清掃の困難性や、唾液量の減少が起こります。

それにより、歯周疾患やう蝕が重症化します。

③口内炎

1)要因=薬物

NSAIDS、ステロイド、メトトキサレートによって口内炎が出来やすくなります。

④顎骨壊死

骨粗鬆症を合併した患者では、メトトレキサート製剤とビスホスホネート製剤の影響により粘膜症状や顎骨壊死を

認めることがあります。

メトトレキサー ト(MTX) →12mg/週以内は休薬必要なし

ステロイド→骨粗鬆症を誘発→BP製剤が必要

2:関節リウマチと歯科医療

(1)開口障害を認める症例

①開口度

1)正常開口度---切歯間距離が38mm以上を言います。

2)開口障害---開口度25mm以下

開口度が2cm医科になると、ラバーがかかりにくい 、タービン、エンジンが入らないという状態になります。

3)強度開口障害---開口度10mm以下

ほとんどの歯科治療が不可能になります。

②開口障害と歯科治療

ショートのバーと、ショートヘッドのハンドピースを使用します。

開口器の使用は最小限にとどめ、休みをとりながら歯科治療を行います。

上から、22mm、18mmのタービン 上から、14mm、13mm、9mmのタービン。

(2)頸椎の可動性が制限されている症例

頭部後屈が困難になる場合もあります。

齪蝕の重症化や開口障害など歯科治療を困難にする条件があるため、抜歯の適応が多くなります。

(3)MTXや生物学的製剤を使用している場合

口内炎などの粘膜疾患の発症には十分な注意が必要であり、定期的な口腔衛生指導を含めた口腔管理が

大切となります。

(4)観血的処置

免疫抑制が行われている場合も有ります。

二次感染予防のためには、抗菌薬の投与を考慮する必要が有ります。

(5)手指の関節可動域制限による把持不能な場合や握力低下の場合

機能障害に応じて歯ブラシを選択し改良するなどの配慮が必要になります。

|

| 参考資料 |

『病気がみえる vol.6 免疫・膠原病・感染症』 『病気がみえる vol.6 免疫・膠原病・感染症』

リンク リウマチガイドライン

リンク ウルトラ図解関節リウマチ

リンク 関節リウマチがよく分かる本

|