| �]����ჁiCP�FCerebral palsy�j�Ƃ� |

�]����ჂƂ�

���琶��4�T�܂ł̊��ɁA���炩�̌����Ŏ��]�̑����ɂ���Ĉ����N�������^���@�\�̏�Q�������nj�Q�ł��B

�^����Q�E���̕s���R�҂̔��Ǘv������7�����]��������Ƃ���܂��B

��`�q�ُ�ɂ����̂�A����4�T�ȍ~�ɔ��ǂ������́A�b��I�Ȃ��́A�i�s���̂��̂͊܂܂�܂���B

|

| �]����Ⴢ̕��� |

| �������ʂɂ�镪�� |

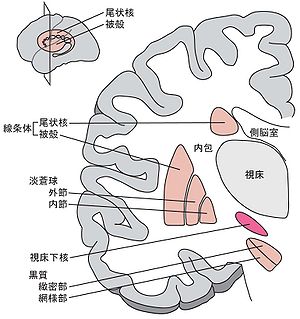

�A�e�g�[�[�^

��]�̉^���_�o�n�A���̊O�H�̑�]���j���������ꂽ�P�[�X�ŕs���Ӊ^��������Ƃ���B

�@�@�@�@

�@�����P�@�@

�@�@�@�s���Ӊ^��������B�؋ْ��̕ϓ�������A���̎p���̕ێ���^���͈͂̃R���g���[��������B

�@�����Q�@�@

�@�@�@�����̃^�C�v�ł� �F���˂̘��i��o�r���X�L�[���˂Ȃǐ��̘H�n�̏�Q�ɂ��a�I���˂͏o�����Ȃ��B

�@�@�@���n���ˁE�p�����˂̏����ُ킠��B

�@�����R�@�@

�@�@�@��Q�̒��x�ɂ���邪�A��ʓI�ɊߍS�k�͋N����Ȃ��B

�@�@�@�������A�؋ْ��̘��i�����^�C�v�ł́A�؋ْ������z���^�Ɠ����悤�ȍS�k���N��ꍇ������B

�@

�@�����S�@�@

�@�@�@��ʂ̕s���Ӊ^���ɂ�錾���Q�������B

�@�@�@����A�����̉^����Q�E�؋ْ��̉ߓx�ȓ��h�ɂ��^���̕s���萫�E�������̍������B

�@�@�@����ɂ���ɂ��A�����i����/�݂̂��ށj��Q�y�ї�������r�I�y�ǂ̏ꍇ�ł������o������B

�@�����T�@�@

�@�@�@�m�I���B�͐����ۂ���邱�Ƃ������B�z���^�ɔ�ׂ�ƒm�I���B�̒x��͏��Ȃ��B

�@����5' �@

�@�@�@�m�I���B������ł���ꍇ�A�{�l�̈ӗ~�Ɛg�̓I�^���\�͂���v���Ȃ��B

�@�@�@�g�̂��v���ʂ�ɓ����Ȃ����Ƃɗ~���s������������ł���B

�@�����U�@�@

�@�@�@����������������邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B

�����^

���]�������͂��̓`���H���������ꂽ�P�[�X�Ŏl����ჁA�k���i����/�ӂ邦�j�A�o�����X�̈����A�^���R���g���[���̕s���萫�A�}�g�ɖR�����P���Ȃ������Ƃ����b�����Ȃǂ�����Ƃ��܂��B

�z���^

��]�̉^���_�o�n�̐��̘H�n���������ꂽ�P�[�X�ŁA�l���̋؋ْ��̘��i������Ƃ��A�܂肽���݃i�C�t���ۂ�������B

��Q������镔�ʂɂ���ĕЖ�ჁA�Ζ�ჁA�l����ჁA����ჂȂǂɕ��ނ����B

���o�E�F�m��Q�A�Ύ����������邱�Ƃ������B

�ŏk�^

���̘H�A���̊O�H�Ƃ��ɏ�Q������A�l����Ⴢ��o������B

���Ŋ������I�ȋ؋ْ��̂��߁A�߂̓����͎��ԗl�ƂȂ�܂��B

�����^

�z���^�ƃA�e�g�[�[�^�̏Ǐ�����P�[�X�ȂǓ����ɓ�ȏ�̃^�C�v���������Ă����Ԃ��w���܂��B

|

| �^����Q�͈̔͂ɂ�镪�� |

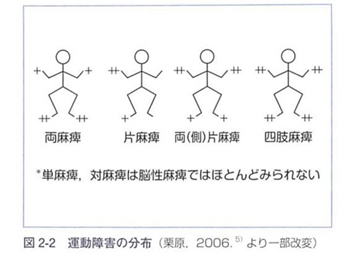

�P���

�l���̂����ǂ����ꎈ�݂̂��`���ꂽ���́B

�Ёi�ւ�j���

���E�ǂ��炩�̕Б��̏㉺�����`���ꂽ���́B

�i���j���

�������̂ݖ`���ꂽ���́B

�����

�l�����ׂĂɏ�Q������A�㎈�̏�Q����r�I�y�����́B

�ʏ���z���^�ɏo������@��̂����⌾��E�㎈�@�\����r�I�ǂ��ꍇ�������B

�l�����

�l�����ׂĂɏ�Q�������r�I�d�x�̂��́B�e�^�C�v�ɏo������B

�A�e�g�[�[�^�l����Ⴢł͏㎈��艺���̏�Q���y���P�[�X�����Ȃ��Ȃ��B

|

|

| ���� |

���Y�������A��̏d�o���A�j���t���������A�]��Q�̕a�������̎����ɉ����āA�ِ����E���Y���E�o����ɕ�������B

�ِ����̌���

�@�@�]�̔����̉ߒ��Ŗ�肪������]�`���ُ�

�@�@�]�o��

�@�@�������]��Q

���Y���̌���

�@�@�َ�����

�@�@�V��������

�@�@�j���t

�@�@�]�����͔�����ǁiPVL�j

�@�@�⑫�F�j���t�Ƃ�

�@�@�@�@�V�������ɉ��t���o�����A���̒l���ُ�ɍ����Ȃ�a�C�ł��B �@

�@�@�@�@�]�̓��蕔�ʂ́A���j�A�C�n��𒆐S�Ƀr�����r���̒����A�������݂��A�_�o�זE���j��܂��B �@

�@�@�@�@����ɂ��A�]����ჁA���邢�͎��S�̌����ɂȂ���̂ł��B

�o����̌���

�@�@�]���E������

�@�@�]���Ǐ�Q

�@�@�@�@

|

| ������ |

�@�@���_���B��Q

�@�@�^�����B��Q

�@�@��

�@�@���o��Q

�@�@���o��Q

�@�@���o�⒮�o�Ȃǂ̔F�m���B�̏�Q

�@�@��E�s����Q

|

| �Ǐ� |

(1)���n���˂̎c�� �@�@

�@�@�@�������ׂ����n���˂��c�����C�ُ�p����ُ�؋ْ����܂��B �@�@

�@�@�@���펙�ł͐���T�`�U�������܂łɂ͏������܂��B

�@�ْ������H���� �@�@�@�@

�@�@�@�@�w��ʂœ������y�x���������Ǝl���̊����L�W���A ����ʂœ������y�x�O��������Ǝl���̊������Ȃ��锽�˂ł��B

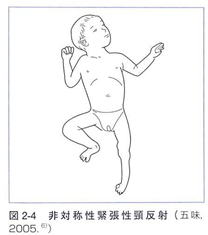

�@�A��Ώ̐��ْ����� �@�@�@�@

�@�@�@�@�������Ɍ�����ƁA��̌����Ă��鑤�̏㉺�����L�W���C���Α��̏㉺�������Ȃ��锽�ˁD

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@

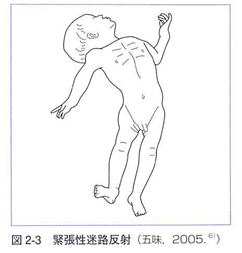

�@�B������ �@�@�@

�@�@�@�@���Ɏ��u���V����̎h���������Ɣ��˓I�Ɋ��݂���ł��܂��܂��B

�C�������� �@�@�@�@

�@�@�@�@���Î��ɁA���A���A�ڐG�h���ɂ��S�g���ْ����܂��B

(2)������

�@�@�@���n���˂���������ƁA�l���̊��̕ό`�A�S�k���i�s.�A�Ғ����^�A�ҊߒE�P�������N�������B

�@�@�@�Ғ����^�⋹�s�ό`�������ƌċz��C������z�퓙�ɍ����ǂ�����B

�@�@�@�]�������͉^������юp���̏�Q�ł��邪�A�ȉ����������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�m�I�\�͏�Q�i��50��) �@�@�Ă�i��50��) �@�@���o��Q�i��50��) �@�@���o��Q�i��30�`40��)

�@�@�@�@�@�@�@�����Q�i��70���j

|

| �]����Ⴢ̈�ÁE�È� |

�؋ْ��[�i�ɑ��鎡�� �@�@

�@�@�@�o���R�z�k��(�W�A�[�p���@�o���o�N���t�F���D �_���g�������i�g���E���C�`�U�j��)�C �@�@

�@�@�@�|�c���k�X�Ö@ �@�@

�@�@�@�t�F�m�[���u���b�N �@�@

�@�@�@�o�N���t�F�����o�����^�Ö@�A�Ȃǂ��p�����Ă��܂��B

�ό`�C�S�k�ɑ��鎡�� �@�@

�@�@���`�O�Ȏ�p���s����D

���̑��̍����ǁi�Ă�,�ċz��Q�Ȃǁj�̎��� �@�@

�@�@�K�v�ɉ����Ď��{

�@

�@

�@�\�P�� �@�@

�@�@�^���\�͂������o�����߂̗��w�Ö@�FBobath(�{�o�[�X)�@�AVojta (�{�C�^�j�@�D��c�@�Ȃ�. �@�@

�@�@ADL���l�����邽�߂̍�ƗÖ@�E�ېH�@�\�P���Ȃ�. �@

�@�@�@�\�P���̕⏕�A�܂��ό`�D�S�k�̗\�h�⋸���̖ړI�ŁC�㎈�C�����C�̊��ɑ���p������D

|

| �]����Ⴢƌ��o�@�\�E���o�P�A |

(1)���o�̓��� �@

�@�@�� �@�@

�@�@�@�@�K�Ȍ��o�q���Ǘ����Ȃ���Ȃ��ƁC���I�늳���������Ȃ�܂��B �@�@

�@�@�@�@�s���Ӊ^����p���ُ̈�Ȃǂ��玕�Ȏ��Â�����Ȃ��������u���������Ȃ�܂��B �@�@

�@�@�@�@�G�i�������`���s�S���݂��邱�Ƃ�����܂��B �@�@

�@�@�@�@�؋ْ��̏[�i���琶������L�̊{�^������C���̒���������������܂��B �@

�@�@�@�@�]�|��X�v�[���A�}�E�X�X�e�B�b�N�̎g�p�ɂ�����̔j�܁A�E�P�Ȃǂ̊O�������������܂��B �@

�@�A�����g�D �@�@

�@�@�@�@���I�Ɠ��l�ɓK�Ȍ��o�q���Ǘ����Ȃ���Ȃ��Ǝ������Ԃ̜늳���������Ȃ�D �@�@

�@�@�@�@�t�F�j�g�C���Ȃǂ̍R�Ă��ɂ��U�����������B�ǂ��݂���D

�@�B���� �@�@

�@�@�@�@��̓ˏo����o���͋̋����ْ��̂��߁A����|(V���^,U���^����|�j�������D

�@�C���� �@�@

�@�@�@�@����|�̕ό`�ɔ����J����A��{�O�˂������D

�@

�@�D�ېH�����@�\ �@�@

�@�@�@�@�����_�o�n�̏�Q����o���͋̋@�\��Q�Ȃǂɂ��ېH������Q���݂���D

�i�Q�j���Ȉ�ÁA���o�P�A���s���Ƃ��̒��ӓ_

�@�@���X�N�]�� �@�@

�@�@�@�@�^����Q�̌^���z��m�I�\�͏�Q�C�Ă�C�ċz��Q�Ȃǂ̍����ǂ̗L����c�����邱�Ƃ��K�v�D �@�@

�@�@�@�@�܂��R�~���j�P�[�V�����̕��@���m��K�v�D

�@�A�Ǐ����� �@�@

�@�@�@�@���҂ْ̋�������,���͐��Ȃ����߁A�Ǐ������͒ɂ݂�Ȃ��悤�ɍs�����Ƃ��K�v�D

�@�B�s������ �@�@

�@�@�@�@���n���˂̎c������]�����������ł͋�ʂɂ��ČҊ߂�G�߂�L�W������ƕs���Ӊ^�����U������

�@�@�@�@�₷���Ȃ�܂��B �@�@�@

�@�@�@�@���������ė}������Ƃ������ċْ������܂�s���Ӊ^�����[�i�����邱�ƂɂȂ肩�˂܂���B

�@�@�@�@�p���ْ������p�^�[��(Bobath�̔��˗}���̈�)���Ƃ点�邱�Ƃɂ��y���ł��܂��B

�@�@�@�@���Â����̔w���������ĂāA�����ƌ��b�т�O�������A�Ҋ߂ƕG�߂����Ȃ����邽�߂ɕG���ɎO�p�`��

�@�@�@�@�N�b�V���������邱�Ƃɂ��ْ����o�ɂ����Ȃ�܂��B �@�@�@�@

�@�@�@�@���̂Ƃ���̂��s����ɂȂ�₷���̂Ń}�W�b�N�x���g�Ȃǂō��Օ������Â����ɌŒ肷��ƈ��芴�������܂��B

�@�@�@�@���˗}���̈ʂ��l�������Œ葕�u������܂��B �@�@�@

�@�@�@�@�܂��ْ��̊ɘa�C���ה��˂̖h�~��}�邽�߂ɂ͐Â��Ȋ��ł̐f�Â��]�܂����D �@�@�@

�@�@�@�@�s���C�ْ��̌y���C�s���Ӊ^���̃R���g���[���̂��ߑO����D�C�z�����Ö@����������Ö@���p������D �@�@�@

�@�@�@�@�L�ӎ����ł͎��Â�����ȏꍇ�ɂ͑S�g�������p������D

�@�@�@�@���o���ɕs�p�ӂɃ~���[�A�J����Ȃǂ̊�������ƁA�����˂�U�����C ���̔j�܁E�E�P���N�������Ƃ�

�@�@�@�@���邽�ߒ��ӂ��K�v�i�z���^�j�B �@

�@�@�@�@�]����҂ɂ����ẮA�㎈�A���N������قǎ��u���V�ɂ�鐴�|���ʂ͍���. �@�@

�@�@�@�@�d�����u���V�́A�U����c�����̑����Ȃǂ���K���������|���ʂ������Ƃ͂����Ȃ��D

�@�@�⑫�F�{�o�[�X�̔��˗}���̈�

�@�@�@�@�@�]����Ⴢ̊��҂ɂ����ĕs���Ӊ^�����o�ɂ����p���E�̈ʂ̂���. �ُ�p�����˗}�����ʂƂ�����.

�@�@�@�@�@���Ȑf�Î��ُ̈�ȉ^���ɂ�郊�X�N��Ⴍ����.

�@�@�@�@�@���Ò��̋�ɂ��y���ł���Ƃ���Ă���.

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�{�o�[�X�̔��˗}���̈��F�l���͋��Ȃ����A�����͑O���A�G�ɃN�b�V�����Ȃǂ����ݍ��ގp���ł���B

|

| �Q�l���� |

�@�w�]����Ⴣn���h�u�b�N�\�È�ɂ��������l�̂��߂��x �@�w�]����Ⴣn���h�u�b�N�\�È�ɂ��������l�̂��߂��x

�@�w�q��ăn���h�u�b�N�]���܂Ў��ƂƂ����x �@�w�q��ăn���h�u�b�N�]���܂Ў��ƂƂ����x

�@�w�X�y�V�����j�[�Y�f���e�B�X�g���[��Q�Ҏ��� ��2���x �@�w�X�y�V�����j�[�Y�f���e�B�X�g���[��Q�Ҏ��� ��2���x

�@�w����҂ɕ������� �Ⴊ���̂�����̎��ƌ��̖��ƑΉ��@�x �@�i���E�߂ł��j �@�w����҂ɕ������� �Ⴊ���̂�����̎��ƌ��̖��ƑΉ��@�x �@�i���E�߂ł��j

�@ �w��Q�̂���l�����̌��o�̃P�A�x �@ �w��Q�̂���l�����̌��o�̃P�A�x

�@ �w���Ȉ�@���ւ���Ă������߂̏�Q���҂̐f�����ƌ��o�Ǘ��x �@ �w���Ȉ�@���ւ���Ă������߂̏�Q���҂̐f�����ƌ��o�Ǘ��x

�@�w���ȉq���m�u�� ��Q�Ҏ��Ȋw ��3���x �@�w���ȉq���m�u�� ��Q�Ҏ��Ȋw ��3���x

�@�w��Q�Ҏ��Ȃ̂��߂̍s���ϗe�@��m��x�@1999/9�@��� �וv�@�N�C���e�b�Z���X�o�� �@�w��Q�Ҏ��Ȃ̂��߂̍s���ϗe�@��m��x�@1999/9�@��� �וv�@�N�C���e�b�Z���X�o��

�u��Q(��)�҂ɂ�����f�Î��̍s�������v�@�������j�@���a��w���w���������玕�Ȋw�����@������ 26:249-255, 2006

|

�@

�@ �@�@

�@�@ �@

�@

�@

�@ �@�@

�@�@ �@

�@