| パーキンソン病 (Parkinson's disease) |

1:概念

(1)パーキンソン病について

①パーキンソン病とは

手の震え・動作や歩行の困難など、運動障害を示す、進行性の神経変性疾患です。

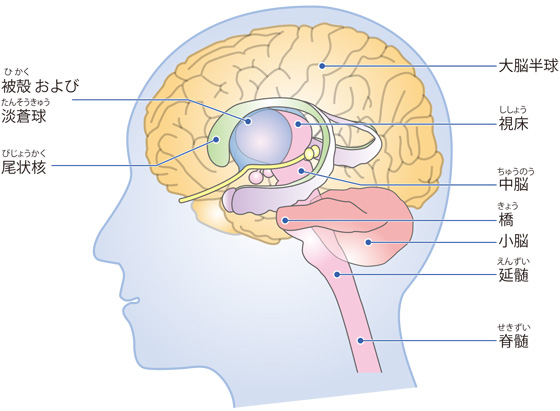

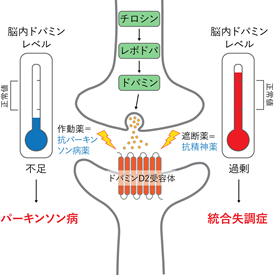

中脳黒質の変性、線条体でのドパミン量の減少が特徴的です。

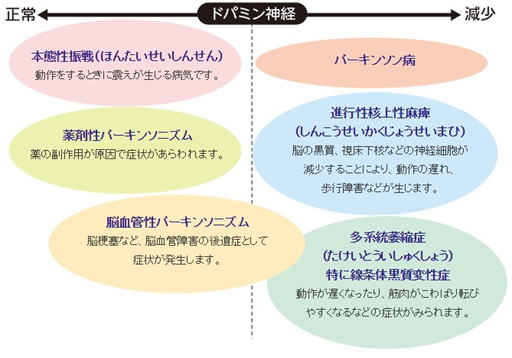

②パーキンソン病関連の病気とドパミン量

脳内伝達物質であるドパミンが減少すると、パーキンソン病の症状が出現します。

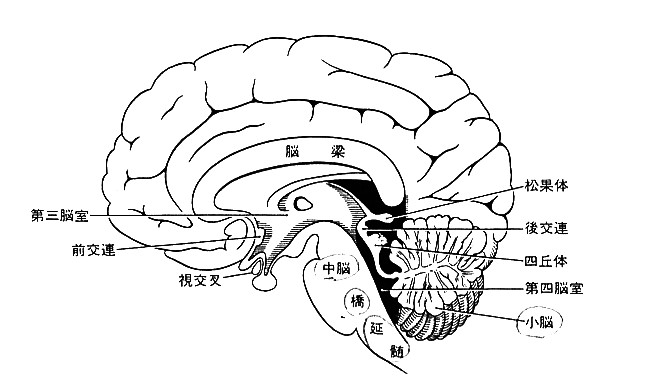

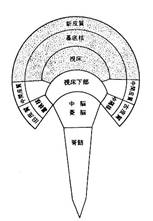

③中枢神経系について

ドパミンは中脳の黒質のドパミン産生細胞が減少することで減少します。

(2)パーキンソン病とパーキンソン症候群の違いは?

①パーキンソン病

4大症状を特徴とします。

振戦(ふるえる)、 固縮(かたい)、 寡動・無動(おそい) 、姿勢反射障害(ころびやすい)

②パーキンソン症候群とは

パーキンソン症状をおこす、パーキンソン病以外の病気を指します.

(広義にはパーキンソン病を含む)

1)薬剤性パーキンソニズム---ドパミン受容体を遮断する薬剤が原因

2)脳血管性パーキンソニズム---脳血管障害が原因

3)外科的治療で治る可能性のある特発性正常圧水頭症や慢性硬膜下血腫

4)パーキンソン病以外の神経変性疾患

多系統萎縮症のパーキンソン型

進行性核上性麻痺のパーキンソン型

大脳皮質基底核変性症など

2:パーキンソン病の原因

(1)病因

中脳黒質・緻密質のドパミン分泌細胞の変性が原因とされています。

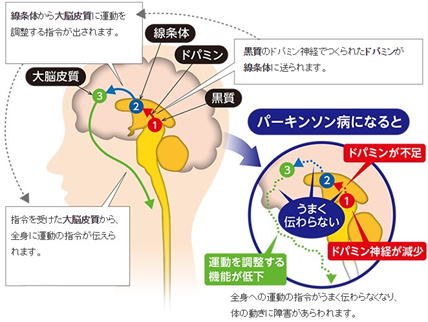

(2)正常の場合では

随意運動の際、線条体が大脳皮質からの入力と、黒質からのドパミンによる調節を受けます。

→随意運動を強く抑制する淡蒼球内節の働きを適度に抑制。

→過剰な運動のみ抑制される。

→スムーズな運動が可能となります。

(3)Parkinson病では

中脳黒質において黒質細胞の変性脱落

→ドパミン減少→線条体が淡蒼球内節の抑制不可になります。

→淡蒼球内接が過剰に随意運動を抑制します。

→錐体外路症状が出現します。

(4)体を動かすときの脳の働き

①正常の場合

黒質のドパミン神経で作られたドパミンが線条体に送られます。

線条体から大脳皮質に運動を調整する指令が出されます。

指令を受けた大脳皮質から全身に運動の指令が伝えられます。

監修:国立精神・神経医療研究センターパーキンソン病・運動障害疾患センター センター長 村田 美穂 医師

②ドパミンが不足した場合

ドパミン神経が減少し、ドパミンが十分につくられなくなります。

その結果、運動の調節がうまくいかなくなり、体の動きに障害があらわれます。

3:疫学

(1)有病率・発症頻度

100人前後/10万人。

60歳以上では100人に約1人(10万人に1000人)で、高齢者では多くなります。

全国で十数万人の患者数です。

男女比1:1 ほぼ同数 。

神経変性疾患のなかではアルツハイマー(Alzheimer)病についで多い病気です。

2003年10月よりパーキンソン病関連疾患として進行性核上性麻痺と大脳皮質基底核変性症を併せたものになりました。

そのため、現在では本疾患の正確な人数を反映する数値ではなくなっています。

(2)発症年齢

50~60歳代が最多(高齢化している)

(3)遺伝性

通常なしとされていますが、一部には遺伝が関与するとも言われています。

(4)予後

パーキンソン病は進行性の疾患で、進行のスピードは一人ひとり違います。

しかし、適切な治療がおこなわれれば、発症してからおよそ10年は今まで通りの生活を送れます。

それ以降は個人差があるため、介助が必要になってしまう可能性も考えられますが、寿命は平均よりも2~3年ほど

短命であります。

つまり、パーキンソン病になったからといって、極端に短命になるというわけではありません。

4:症状

(1)主要4症状(錐体外路症状)

①安静時振戦

安静にしているときにふるえが起こることが本症の特徴です。

②筋強剛(筋固縮:rigidity)

力を抜いた状態で関節を他動させた際に抵抗がみられる現象です。

純粋なパーキンソン病では錐体路障害がないことが特徴です。

すなわち四肢の麻痺やバビンスキー反射などは認められないのが普通です。

③無動(アキネジア:akinesia) 寡動 (bradykinesia)

動作の開始が困難となり、動作が全体にゆっくりとして小さくなる.

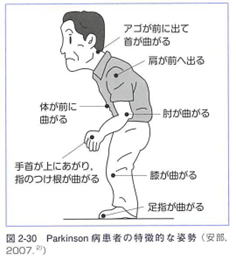

④姿勢保持反射障害(Parkinson病特有の前傾姿勢)

バランスを崩しそうになった時に倒れないようにするための反射が弱くなります。

すくみ足、小刻み歩行、前傾姿勢、突進歩行などが挙げられる。

補足1---姿勢反射障害

立位に際し前傾、前屈姿勢となります。

頭部をやや前方に出します。

膝をやや屈曲した典型的な姿勢を示します。

小刻み歩行で、押されると立て直しにくくなります。

『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』から引用

補足2---補足:歩行時の姿勢の違い

Parkinson病の場合

足底の前方に体重をかけ、前屈みで軽く上肢を屈曲し、両手も軽く握っています。

脳血管性パーキンソニズム

小刻み歩行ですが、両側上肢を垂らして、足底全体に体重をかけるロボット歩行などの特徴があります。

(2)非運動性障害

①自律神経障害

便秘排尿障害。

起立性低血圧、食後性低血圧。

皮膚症状---油顔、発汗低下

②精神症状

1)不眠

夜間頻尿や寝返りができないために不眠症が生じる場合があります。

2)うつ症状

③認知機能低下

約3分の1の患者でみられ、通常はパーキンソン病の後期に発生します。

認知症発症の早期予測因子は,視空間認知障害(例:運転中に道に迷う)および発話流暢性の低下です。

④摂食嚥下障害など

振戦や運動機能の低下により、摂食嚥下障害を起こすことがあります。

補足---痙縮、固縮、拘縮、痙性麻痺、強直

1)痙縮

意思とは関係なく筋肉の緊張が高まり、手や足が勝手につっぱったり曲がってしまったりしてしまう状態のことです。

2)固縮

パーキンソンの症状の、筋肉が硬くなってコントロールが効かなくなるのが固縮です。

3)拘縮

多くは筋肉・靭帯・腱など骨から骨につく軟部組織が硬くなることで可動域の制限が起きる事です。

4)痙性麻痺

痙性麻痺とは筋肉の力が入って硬くなる麻痺です。

5)強直

関節部の骨および軟骨の変形や癒着が原因でおこる関節可動域制限のことです。

5:診査・診断

(1)診断基準

確定診断は病理所見を待たなければなりませんが、次の事を満たせば臨床的診断が可能となります。

①症状を呈する緩徐な進行性の疾患であること(他の神経変性疾患では病勢が亜急性に進むものもある)

安静時振戦、筋強剛(筋固縮) 無動・寡動、姿勢保持反射障害(Parkinson病特有の前傾姿勢)

②コンピュータ断層撮影(CT)や核磁気共鳴画像法(MRI)の画像所見で特異的な異常が認められないこと

特徴的な所見を示す神経変性疾患や脳血管障害性パーキンソニズムを除外します。

③レボドパ投与(ドパミン補充)で症状が改善すること

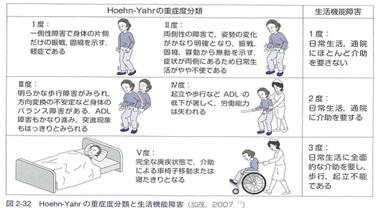

(2)ホーン・ヤール(Hoehn & Yahr)の病期(ステージ)分類

パーキンソン病の進行度を示す指標として、ホーン・ヤールの重症度分類と生活機能障害度分類が広く用いられます。

①ステージ1

一側性のパーキンソニズム。

障害は身体の片側のみで、日常生活への影響はほとんどありません。

最も症状が軽い状態です。

②ステージ2

両側性パーキンソニズム 。

障害が身体の両側にみられますが、 日常生活に介助は不要です。

I度よりもやや症状が進行した状態で、生活に不便を感じることが多くなります。

③ステージ3

軽度?中等度のパーキンソニズム。

姿勢反射障害といって、明らかな歩行障害が現れる状態です。

歩き出すと止まらなくなったり、バランスを崩して転倒しやすくなったりと、さまざまなトラブルが出て来ます。

それでもなんとか介助なしで日常生活を送ることができるレベルです。

④ステージ4

重篤な障害を示しますが、歩行は介助なしにどうにか可能です。

日常生活の動作が自力では困難で、その多くに介助が必要な状態。

なんとか歩行は可能ですが、長距離の移動はむずかしく、通院や買い物など日常的にサポートが必要となります。

⑤ステージ5

介助が無ければベッド又は車椅子での生活、歩行は不能.

車椅子またはベッドに寝たきりで、 日常生活では全介助が必要な状態。

歩行のみならず立つことも不可能なので、家族だけではサポートがむずかしく、訪問介護サービスなどを利用して、生活を

維持する方が多いです。

(3)生活機能障害度分類

生活機能障害度とは、厚生労働省が作成した「日常生活にどの程度介助が必要か」を表す指標(3段階)のことです。

ホーエン・ヤールの重症度分類と併用して使われます。

①生活機能障害度Ⅰ度

日常生活、通院にほとんど介助を要しない病態です。

ホ-ン・ヤールI度?Ⅱ度の方が該当します。

②生活機能障害度Ⅱ度

日常生活、通院に部分的介助を要する病態です。

ホーン・ヤールⅢ?Ⅳ度の方が該当します。

③生活機能障害度Ⅲ度

日常生活に全面的介助を要し、 独立では歩行起立不能な病態です。

ホーン・ヤールⅤ度の方が該当します。

補足---難病医療費助成制度

ホーン・ヤール重症度Ⅲ度以上かつ生活機能障害度Ⅱ度以上の方は、難病医療費助成制度の対象となります。

難病医療費助成制度とは、一定以上の重症度の患者に対して適用される助成制度のこと。

医療費が高額(1ヶ月の医療費総額が33,330円を超える月が年間で3回以上)である場合に対象となり、長期療養による

医療費の経済的な負担を支援してもらうことが可能です。

(4)鑑別診断

パーキンソニズムを呈するすべての疾患との鑑別診断が必要です。

Parkinson病とParkinson症候群の鑑別が必要となります。

①Parkinson症候群

1)パーキンソン症候群とは

パーキンソン病を含め、パーキンソン病のような症状をきたす疾患の総称.

2)パーキンソン症候群の種類

パーキンソン病 多発性ラクナ梗塞 慢性硬膜下血腫 正常圧水頭症 パーキンソン病類縁疾患

進行性核上性麻痺、多系統委縮症、大脳皮質基底核変性症など

②鑑別を要する病気

1)神経変性疾患

多系統萎縮症、進行性核上性麻痺、シャイ・ドレーガー症候群、大脳皮質基底核変性症、など

2)症候性パーキンソニズム

脳血管障害性パーキンソニズム、薬剤性パーキンソニズム、中毒性パーキンソニズム、感染後パーキンソニズムなど

特に薬剤性パーキンソニズムは原因薬物の投与中止によって完治することのできる疾患なので、鑑別が重要です。

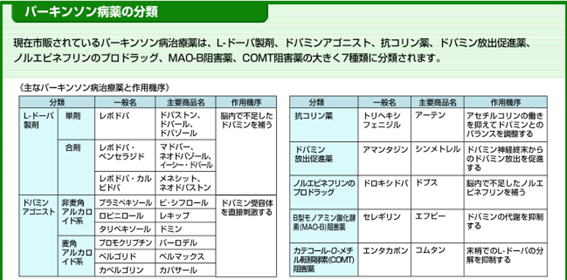

6:薬物治療

治療は薬物療法が主体となります。

補助的に症状に応じた運動療法(リハビリテーション)と外科的治療が適応されます。

(1)ドパミンを補充するL-ドパ(レボドパ)療法

ドーパミンの前駆物質であるレボドパ、L-ドパ)を投与します。

これで不足しているドパミンを補充します。

ドーパミンを直接投与しないのは、ドーパミンが血液脳関門を通過できないためです。

①作用

ドパミンの前駆体です。

ウェアリングオフ(wearing-off)現象に注意する必要が有ります。

副反応として、レボドパ誘発性の不随意運動(ジスキネジア)があります

薬物治療のゴールデンスタンダードであり、主に運動症状 (3主徴) に対し極めて有効に働きます。

振戦の改善はその他の抗パーキンソン病薬に比べるとマイルドである。

十分な量の投与で、運動機能が長期間良好に維持され、QOLの改善、生存期間の延長につながります。

②製剤商品

ドパストンR、ネオドパストンR、メネシットR

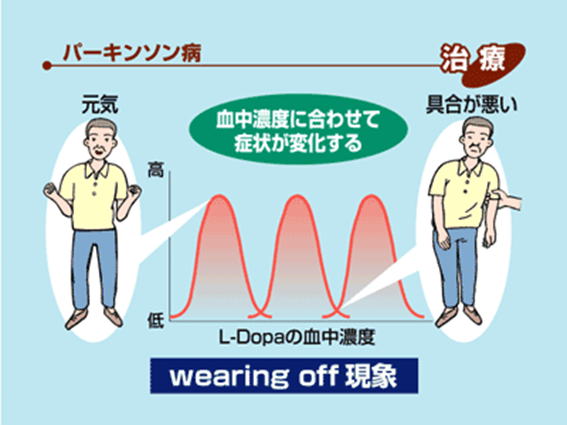

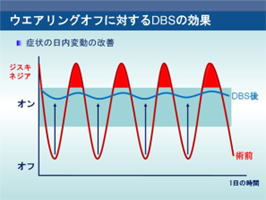

③)ウェアリングオフ(Wearing-off)現象とオンオフ(On-off)現象

1)ウェアリングオフ現象

レボドパの薬効の有効時間が短縮され、血中濃度と症状が相関する現象です。

L-ドパは脳にドパミンを補充するための薬ですが、内服後、短時間で代謝され血中から無くなってしまうという弱点が

あります。

パーキンソン病の初期では、脳内のドパミン神経に保存されて徐々に使用されるため、効果が長続きします。

一方、パーキンソン病が進行すると、ドパミン神経が減少して保存しにくくなり、ドパミンを使い切ってしまう状態に

なりやすくなります。

そのため、パーキンソン病の進行に伴い、L-ドパの効果が短くなり、次の薬を飲む前にパーキンソン症状があらわれて

しまいます。

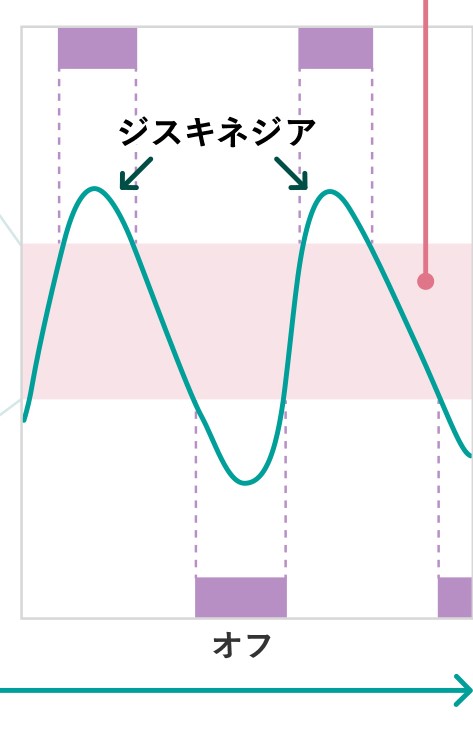

2)On-off現象

Wearing-off現象が悪化した状態です。

急激な症状の悪化と改善が繰り返される現象です。

④ディスキネジア

意思に反して手足などが勝手に動く症状で、薬の濃度が高くなった時に発現することが多いです。

パーキンソン病が進行すると、ドパミン神経が減少しドパミンが保持されにくくなります。

その結果、ドパミン受容体の刺激が一定に行われなくなり、ドパミンを受ける側の神経の興奮の調節がうまく出来なく

なって、ジスキネジアが発現すると考えられています。

(2)ドーパミンアゴニスト

①作用

ドーパミン受容体刺激薬とも呼ばれる薬剤です。

ドパミンアゴニストは、化学構造はドパミンとはまったく異なりますが、ドパミンが結合するドパミン受容体という蛋白に

結合し、ドパミンと同じように信号を伝達する働きを持っています。

L-DOPAと比べて異なる点は、経口薬の場合、効果時間が非常に長いこと、効果が弱いことがあげられます。

②製剤商品

ベルマックスR、カバサールR

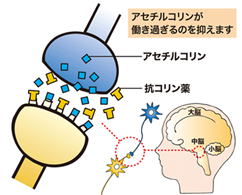

(3)抗コリン薬

①作用

アセチルコリン受容体のうち、ムスカリン受容体をブロックしてアセチルコリンの作用を減少させる薬剤です。

アセチルコリンの働きを抑えると、相対的にドパミンの効果が高まります。

前立腺肥大症、緑内障の患者では禁忌です。

幻覚、妄想、せん妄、認知症の増悪も認められるため認知症が認められる患者や高齢者ではあまり用いられません。

アセチルコリンのは副交感神経の神経伝達物質ですので、これを抑制すると唾液分泌の抑制し口腔乾燥が起こります。

②製剤商品

アーテンR

7:外科的治療

外科療法の適応となるのは、レボドパによる治療効果があり、治療が十分に行われたがADLに障害をきたしている場合

です。

ただし認知障害があったり著しい精神症状がある場合、重篤な全身疾患がある場合には適応除外となります。

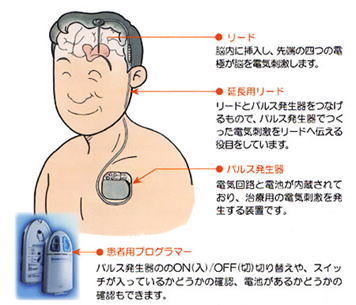

(1)脳深部電気刺激法 (DBS:Deep brain stimulation therapy)

① 脳深部電気刺激法とは

視床下核を電気的に刺激する方法です。

磁気への接触禁忌となるため、MRIも撮影できません。

高周波電流も使えませんので、電気メス、根管測定器、歯髄診断器も使用出来ません。

②ウェアリングオフ現象に対するDBSの効果

術後はオフ状態にはなりませんが、ディスキネジアは出現します。

(2)各種外科手術

①視床の手術

視床Vim核の刺激術は振戦の改善に有効であり、本態性振戦で用いられることもあります。

VL核の刺激術は筋固縮やジストニアのような筋緊張の亢進は改善するものの無動に対しては効果が薄い。

②淡蒼球内節の手術

刺激術は全てのパーキンソン病の症状を改善させます。

特にオン時のジスキネジアの改善に効果的である。

しかし振戦の改善は視床Vim核の手術ほどの改善は見込めません。

レボドパの減量効果も視床下核の手術ほどではない。

ジストニアの治療のターゲットとしても注目されている。

③腹側視床後部、不確帯尾側部の手術

振戦や筋固縮を強く抑制し、小字症、アキネジア(無動)、姿勢保持反射や歩行障害に有効である。

ジスキネジアに対する抑制効果も報告されている。

④視床下核の手術

効果がレボドパに類似しておりレボドパの減量が期待できる。

しかし長期的には認知機能の低下や歩行障害、うつの発生などが認められる。

⑤脚橋被蓋の手術

|

| パーキンソン病と歯科医療 |

(1)口腔の特徴

①口腔乾燥

抗Parkinson病薬による副反応で、口腔乾燥を呈します。

②オーラルジスキネジア

舌振戦、下顎の不随意運動があります。

③流涎

嚥下障害により口腔内に唾液があふれ易くなります。.

運動機能障害により、口唇で口腔内に保持できなくなります。

頭頚部前屈により口腔内から唾液がこぼれる様になります。

④摂食・嚥下障害

パーキン躁病の病期と摂食・嚥下障害は関連が少ないとされています。

摂食・嚥下障害の自覚が乏しい。

誤嚥性肺炎は多くありません。

食事動作が重度のため低栄養に陥りやすくなります。

→誤嚥性肺炎予防の点からも口腔ケア重要となります。

仰臥位になると頸部は後屈になり顎がが引けません。

この時は誤嚥に注意する必要が有ります。

⑤口腔清掃不良

活動性低下と意欲低下などにより口腔衛生状態は不良となりやすくなります。

→介助者への口腔衛生指導が必要です。

⑥義歯の不調

下顎や舌の不随意運動(オーラルジスキネジア)を呈する症例では義歯の不調が多くなります。

(2)パーキンソン病と歯科医療

①合併症に対する評価

Parkinson病そのものは大きなリスクを伴いません。

しかし、脳梗塞や糖尿病、さらには心疾患などの合併症を有する場合がくなります。

よって、合併症に対する評価が必要です。

体位変換時の血圧低下にも注意する必要が有ります。

②L一ドパ製剤などの副作用に対する注意

1)不随意運動、精神症状

2)wearing-off現象

薬効の有効時間が短縮され、血中濃度と症状が相関する現象です。

3)on-off現象

wearing-off現象が悪化した状態です。

急激な症状の悪化と改善が繰り返される現象です。

③診療室内の移動

四肢の不随意運動やすくみ現象により診療室内の移動に時間を要します。

通路をできる限り広くして、患者をせきたてることなく誘導する配慮します。

治療いす移動時の転倒には注意を要します。

④オーラルジスキネジアや四肢の不随意運動

義歯製作では、咬合採得が難しい場合もあります。

その場合には主治医に連絡し,薬剤の減量を含めた対応法について相談する必要もあります。

注水下の歯科治療では.むせやすくなります。

十分な吸引操作を行うとともに、不随意運動による不意な動きを念頭において対処します。

⑤摂食嚥下障害

食物形態の工夫が必要になる事もあります。

食事の姿勢嚥下訓練などは有用な対応です。

⑥脳深部刺激装置装着者

MRI撮影や電気メスの使用は禁忌です。

コードレス・バッテリー式の光重合用照射器やPMTCコントラアングルなどを使用する場合、バッテリー部を

脳深部刺激装置に近づけないなどの配慮が必要です。

|

| 参考資料 |

『パーキンソン病診療ガイドライン2018』 『パーキンソン病診療ガイドライン2018』

『ウルトラ図解 パーキンソン病』 『ウルトラ図解 パーキンソン病』

『図解 よくわかるパーキンソン病の最新治療とリハビリのすべて』 『図解 よくわかるパーキンソン病の最新治療とリハビリのすべて』

『パーキンソン病の薬の本』 『パーキンソン病の薬の本』

『パーキンソン病患者のための食べ物マニュアル』 『パーキンソン病患者のための食べ物マニュアル』

『パーキンソン病のすべて (脳の科学 04年増刊号)』 『パーキンソン病のすべて (脳の科学 04年増刊号)』

『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』 『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』

『歯医者に聞きたい 障がいのある方の歯と口の問題と対応法』 『歯医者に聞きたい 障がいのある方の歯と口の問題と対応法』

|