| �͂��߂� |

�@�����͌o�ς̌��t���A�Ȃǂƌ����܂��B

�@�����ɂ���āA�o�ς͏����ɖڂ܂��邵������čs���܂��B

�@�l�Ԃ̐g�̂��A�S�Ă̏ꏊ�Ɍ��t���s���n��A����Ŋe���킪�\���ȋ@�\���o���邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�ꌩ���W�Ɍ�������o�@�\�ƌ��t�ł����A���S�Ȍ��t��������A���o�@�\�����̖�ڂ��ʂ����܂����B

�@�����ł́A���t�̊�{�ƁA���o���ł̊W�ɂ��ďq�ׂ����Ē����܂��B

|

| ���t�ƌ��t�̕a�C�ɂ��� |

���t�̕a�C�͐���������܂����A���o�@�\�Ɋւ���{�I�ȕa�C�����L�ڂ��Ă݂܂��B

�@GR�F���t�̋@�\����ѐ���

�@�@�@�@�@�P�F�Ԍ����Ƃ��̓���

�@�@�@�@�@�Q�F�������Ƃ��̓���

�@�@�@�@�@�R�F�����Ƃ��̓���

�@�`�F�Ԍ����ُ̈�

�@�@�@�@�@�P�F�n��

�@�@�@�@�@�Q�F�Ԍ���������

�@

�@�a�F�������ُ̈�

�@�@�@�@�@�P�F������������

�@�@�@�@�@�Q�F����������

�@�@�@�@�@�R�F�����a

�@�b�F�����A�Ìň��q�ُ̈킨��яo�����f��

�@�@�@�@�@�P�F���Lj��q�ُ̈�

�@�@�@�@�@�Q�F�������q�ُ̈�

�@�@�@�@�@�R�F�Ìň��q�ُ̈�

�@�@�@�@�@�S�F��܂ɂ��Ìŏ�Q

�@�@�@�@�@�@�@�@

|

| GR:���t�Ƃ��̓��� |

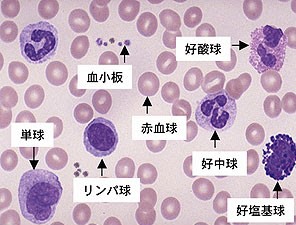

���t�́A�������������������̋@�\�ɂ�葽�ʂȍ�p���c��ł���B

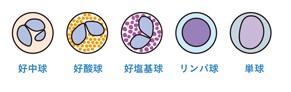

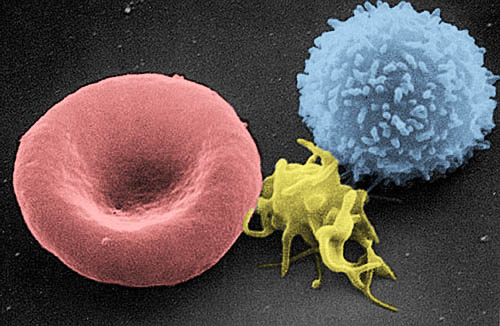

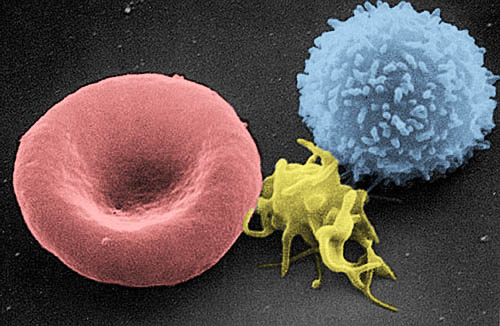

�����̂����A�Ԍ����A�������A�������̓�������Ȃ��̂ŁA�����ł͂����R��̍זE�ɂ��Ċȗ��ɋL�ڒv���܂��B

|

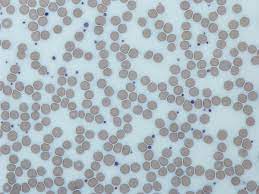

| �P�F�Ԍ����@�iRBC:Red Blood Cell�j |

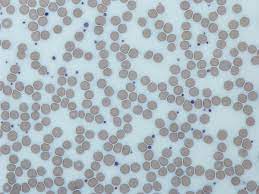

���퐔�́A�j���Ŗ�500����/mm3�A�����Ŗ�450����/mm3�ʂł��B

�����͖�120���ł��B

�傫����7�`8��m�ŁA�ȉ~�`�����Ă��܂��B

�Ԍ����̐��̂ɂ�����@�\�́A�x���疖���g�D�ւ��_�f�iO�Q�j�^���ł��B

�����S���Ԍ������̃w���O���r���iHb)�́A�g�D�����CO�Q�̉^���ɂ��֗^���Ă����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

|

| �Q�F������ |

�������ɂ���

�������ɂ͑����̎�ނ�����A�����͂��ׂē��L�̋@�\��S���Ă���C����ɘ_���邱�Əo���܂���B

�������A�����̋@�\���T����������̖h�q�@�\�C�Ƃ��Ɋ����h����S���Ă���Ƃ����܂��B

���̂��ߋ@�\�̏�́A�Ԍ��������Ǔ��ɂƂǂ܂��ē����̂ɑ��A�������ł͌��NJO�g�D�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

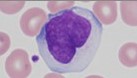

�P�F�D����

�@�������̂���70%�ȏ����߂Ă��܂��B

�@�N�������a���ۂ�ٕ���n�H���C�E�ہC�������C���ʼn�����̂���v�Ȗ����ł��B

�@���̎��A�D�����̂�������������у��\�\�[���Ɋ܂܂�鑽���̍y�f��E�ە������n�H��C���ɕ��o����A

�@�E�ہA�����ɓ����Ă��܂��B�D

�@�܂��n�H���ɐ����銈�����y�f�͋����E�ۍ�p�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�Q�F�D�_��

�@���l�ɕn�H�\��L���Ă��܂����C���̋@�\�͂��܂薾�Ăł͂���܂���B

�@���ɑ���h��@�\��A�A�����M�[��p�Ɋ֗^���C�Ɖu�����̂���荞��A�q�X�^�~���Ȃǂ�s���������

�@�����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�R�F�D���

�@�@�\�͖��炩�ł͂���܂��C����זE�N���̑g�D�얞�זE�̓q�X�^�~���C�w�p�����Ȃǂ��A�����M�[�����ɐ[���֗^

�@���Ă��邱�Ƃ��m���Ă��܂��B

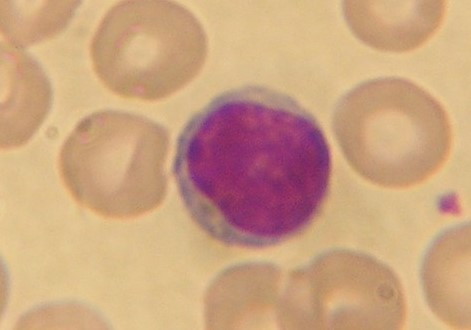

�S�F�����p��

�@�Ɖu���ۂ�S���ł���v�ȍזE�Q�ł��B

�@�������̂���25%�قǂ��߂Ă��܂��B

�@�����p�����ʂ���ƁC���B�R����T�����p���ƁA���B�ł̉e���������Ȃ�B�����p���Ƃ��琬��܂��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�i�P�jT-�זE

�@�@�@�זE���Ɖu��A�R���̔F���ɂ͂��܂�Ɖu�����̎w���ғI�������ʂ����Ă��܂��B

�@�@�@T�����p���́C�����̖Ɖu�����𑣐i����w���p�[T�זE�₱���}������T�v���b�T�[T�זE�Ȃǂɍו������

�@�@�@���܂��B

�@

�@�@�@�@�w���p�[T�זE

�@�@�@�@�@�@B�����p���ɓ��������Č`���זE�ɕ��������A�R�́i�Ɖu�O���u�����j�Y�o�������܂��B

�@�@�@�A�T�v���b�T�[T�זE

�@�@�@�@�@�@B�����p���̖Ɖu�O���u�����Y����}�����܂��B

�@�@�@�B�L���[T�זE

�@�@�@�@�@�@��ᇍזE�E�E�C���X�����זE�����Q���܂��B

�@�i�Q�jNK�זE

�@�@�@��ᇍזE�E�E�C���X�����זE�����Q���܂��B

�@�i�R�jB-�זE

�@�@�@�R�����̓��ɐN�����Ă���ƁAB�זE�́A����̍R�����ِ������w���p�[T�זE�A�������͒��ڍR���ɂ�芈����

�@�@�@����A�v���Y�}�זE�i�`���זE�j�ւƕω����A�R�̂��Y���E��������悤�ɂȂ�܂��B

�@�@�@�Ɖu�����ɂ��̓�����R�����r�������ƁA�v���Y�}�זE�́A�������[B�זE�ƂȂ�A���ɍR�����̓��ɐN�����Ă���

�@�@�@���ɑ��₩�ɖƉu�������N�������߂ɔ����Ă��܂��B

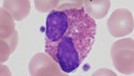

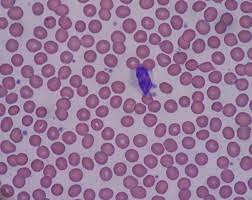

�T�F�P��

�@�������̂���3�`8%���߂܂��B

�@�������זE�̒����ł��傫���i12�`18��m�j�A���^�̊j�������Ă��܂��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�P���́A�����ɑ����Ɖu�̊J�n�ɏd�v�ł���A�A���[�o�^�����s���Ĉړ����邱�Ƃ��ł��A�ۂȂǂٕ̈���

�@�זE���Ɏ�荞���A�זE���y�f���g���ď������܂��B

�@�f�Љ������ٕ����A���Ƃ��ƍזE�����Ɏ����Ă����N���XIIMHC���q�ƌ��������A�זE�\�ʂɒ��A�����

�@�w���p�[T�זE���F�����܂��B

�@�������ĖƉu�������J�n����܂��B

�@�܂��P���͌��NJO�̑g�D��̍o�ɗV�����A�����őg�D�ŗL���}�N���t�@�[�W�i��H�זE�j�ɕ������܂��B

�@���邢�́A�P���Ƃ͌��Ǔ��ɑ��݂��Ă���}�N���t�@�[�W�ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�����͌��t���ł�10�`20���ԁA�g�D���ł͐������`���N�ł��B

|

| GR-�R�F������ |

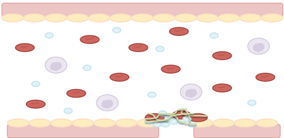

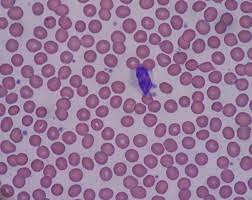

�@�ʏ�̌��t���ɂ́A10���`40����/mm3���x�܂܂�Ă���B

�@������3�`10���ł���A�������s����Ǝ���B���Ŕj������܂��B

�@����~���Ɋ֗^�����d�v�ȍזE�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���ǂ��Ȃ�炩�̌����ɂ�葹���������C���Ǔ��炪�͂���ē��牻�̑g�D���I�o����ƁC���Ǔ��ł͍ł�����ɋ߂�

�@���ӂɂ����ė���Ă��錌���͂������ɂ��̕����ɔS�����܂��B

�@�R���[�Q�����ۂ��ꖌ�ɔS�����������́C���ꎩ�g������ADP��Z���g�j������o���C���̉e���������Ď��͂�

�@�����͋ÏW���͂��ߓ����Ɍ��ǂ����k���܂��B

�@���̔����͌��t���������b�ȓ��ɐ��������Ƃ��m���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@

�@�ÏW�͏W�܂����������g�����ADP�̂ق��ɁC���͑g�D��Ԍ��������ADP����������C�܂��܂��傫���A

�@�����Ȃ�܂��B

�@���Ɍ���������o���ꂽ������3���q�⑹���g�D����̑g�D�g�����{�v���X�`���������Č��t����

�@�v���g���r�����g�����r���ɓ]�����C����͌����ɓ����Č����S���ϑԂ��N�������邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

|

| ���t�ƌ��o�@�\ |

�@

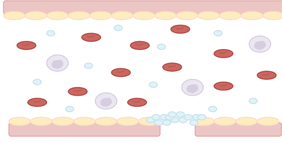

�@���́A�O�E�Ƒ̓��̊֏��̂悤�ȕ��ʂł��B

�@�a�͌��������̂��Ƃ�������悤�ɁA�l�X�ȕa����������������ʉ߂��悤�Ƃ��܂��B

�@�������A���t�ɂ��h���p��A���o�E�G�o�Ȃǂɂ���āA���̂Ɋ댯���y�ڂ����͂�����ʂ邱�Ƃ��o���Ȃ��l��

�@�d�g�݂�������Ă��āA���̂��댯�����邱�Ƃ��o���Ă���̂ł��B

�@�������A��q����l�ɁA���t�̋�������Ȃ�A������A���o��Q�A�����o���ȂǗl�X�ȕa�C�����ǂ��A�h��@�\�A

�@�����@�\�A�\���@�\�����Ȃ��鎖�Ԃ��������Ă��܂��܂��B

�@�ǂ̑���ł������ł����A��͂���o�@�\���\���ɔ�������邽�߂ɂ́A���S�Ȍ��t�̓������K�v�s���ł��邱�Ƃ�

�@�������蒸����Ǝv���܂��B

|

| �Q�l���� |

|

�@�@

�@�@ �@

�@

�@�@

�@�@ �@

�@