| 再生不良性貧血 (AA:Aplastic Anemia) |

1:再生不良性貧血とは

骨髄にある造血幹細胞と呼ばれる血液細胞の種が減少することにより、白血球、赤血球、血小板といった血液細胞

の全てが減少する病気です。

この状態を汎血球減少症と呼びます。

2:分類

(1)先天性

ファンコニ(Fanconi)貧血と呼ばれています。

(2)後天性

①特発性

原因がはっきりしない再生不良性貧血。

②続発性

何らかの原因がある再生不良性貧血。

薬剤性:抗腫瘍薬,クロラムフェニコール,サルファ剤,金製剤など

放射線

化学物質:ベンゼンなど

ウィルス:肝炎ウィルス,パルボB19ウィルスなど

発作性夜間血色素尿症

その他:妊娠,膠原病

3:重症度による分類

顆粒球、血小板、網赤血球の数により重症度を分類します。

(1)最重症

①と、②または③を満たすものです。

①好中球数 <200/μL

②血小板数 <20,000/μL

③網赤血球絶対数 <20,000/μL

(2)重症

少なくとも下記の2項目を満たすものです。

好中球数 <500/μL

血小板数 <20,000/μL

網赤血球絶対数 <20,000/μL

(3)中等症

少なくとも下記の2項目を満たすもの

好中球数 <1,000/μL

血小板数 <50,000/μL

網赤血球絶対数 <60,000/μL

(4)軽症

それ以外のもの

*顆粒球

好中球、好酸球、好塩基球をまとめて顆粒球といいます。

ほとんどが好中球ですが、非特異的な最初の免疫に関与する細胞です。

*網赤血球

幼若な赤血球の事です。

1~2日で成熟して消失します。

網状赤血球の上昇は造血能が亢進する場合で、鉄材を投与する貧血治療の際にみられます。

4:原因

骨髄中の 造血幹細胞が何らかの原因で傷害されて起こる病気です。

造血幹細胞とは骨髄中にあって、赤血球、好中球、血小板の基になる未熟な細胞です。

赤血球、好中球、血小板は骨髄で完成すると血液中に放出されます。

その後赤血球は約120日、好中球は半日、血小板は約10日で壊れます。

健康な人では造血幹細胞からこれら3種類の血球が絶えず作り続けられて、壊れた血球分を毎日補っています。

再生不良性貧血ではその造血幹細胞が何らかの原因で傷害されるため、3種類の血球が補給出来なくなっています。

5:疫学

日本では、2004年~2012年の9年間の罹患数は約9,500(年間約1,000人)です。

罹患率は、年間で100万人あたり6人前後とされています。

6:症状

貧血に伴う一般的貧血症状とともに,血小板減少による出血傾向が認められます

白血球減少による易感染性は比較的多くありません。

(1)自覚症状

息切れ

動悸

眩暈(めまい)

出血傾向

軽症・中等症例や貧血の進行が遅い場合は自覚症状に乏しく、検診で偶然発見されることもあります。

(2)他覚症状

顔面蒼白---赤血球の減少のため。

皮下出血---血小板減少のため。

眼底出血

(3)合併症

鉄過剰症

再生不良性貧血の治療で、輸血を受け鉄が過剰に体に取り込まれることによって発症します。

特有の自覚症状はない、進行すると肝障害や心不全などの臓器障害を引き起こす危険性があります。

血清フェリチン値1,000ng/mL以上、輸血が40単位を超えた場合発症するリスクが高くなります。

播種性血管内凝固症候群(DIC:disseminated intravascular coagulation)

本来出血箇所のみで生じるべき血液凝固反応が、全身の血管内で無秩序に起こる症候群です。

敗血症

細菌・ウイルス・真菌感染症の全身に波及したものです。

非常に重篤な状態であり、無治療ではショック、播種性血管内凝固症候群、多臓器不全などから死に

至ります。

ヘモクロマトーシス

異常に増加した鉄が諸臓器の実質細胞に過剰に沈着し、その結果、細胞傷害、組織障害、臓器機能不全

をもたらす病気です。

心肥大・心不全・不整脈

糖尿病 など

7:診断

(1)血液検査

骨髄検査貧血の症状がみられる場合には血液検査が行われます。

血液検査ですべての血液の細胞が減少していることが明らかになれば、骨髄検査が行われます。

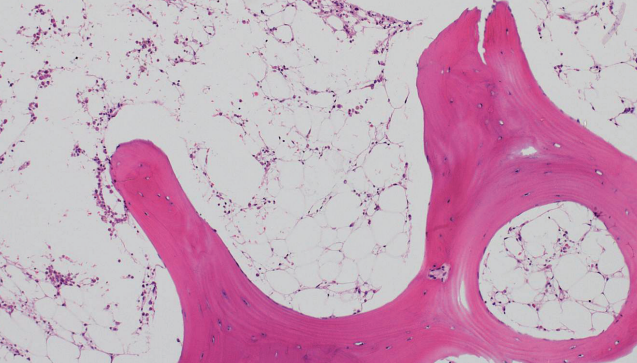

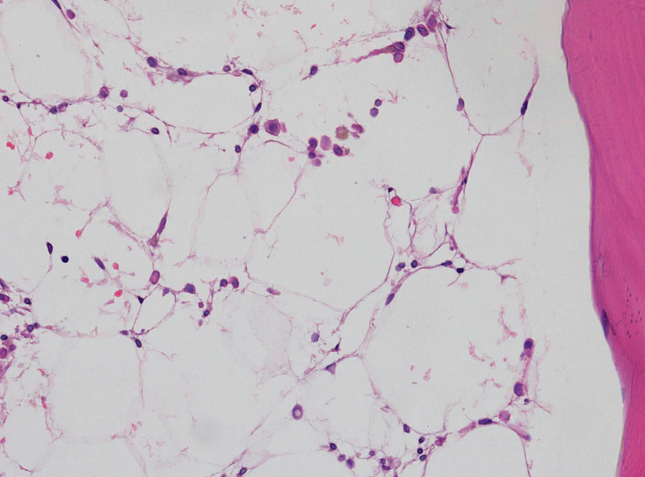

(2)骨髄検査

骨髄検査が必須です。

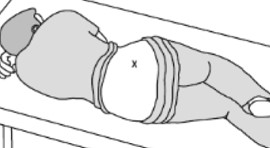

胸骨または骨盤から骨髄の細胞を採取します。

8:治療

(1)支持療法

輸血

白血球除去赤血球を輸血します。

血小板は出血傾向が出なければ輸血しません。

造血因子の投与

G-CSF(granulocyte-colony stimulating factor)を投与します。

G-CSFはサイトカインの一種で、顆粒球産出の促進、好中球の機能を高める作用があります。

(2)造血回復を目指した治療

免疫抑制療法

シクロスポリン、抗胸腺細胞グロブリン(ATG)の投与します。

タンパク同化ステロイド療法

骨髄移植

エルトロンボパグの投与

いずれも副作用があるため、重症例や中等症例のうち輸血を必要とする場合や汎血球減少がある場合のみ行い、

それ以外では経過観察します。

重症例では20歳以下では骨髄移植が第一選択です。、

45歳以上では合併症の頻度が高いため、まず免疫抑制療法を試します。

20~45歳では患者の状態や希望に応じて選択します。

免疫抑制療法を行う場合は、まずシクロスポリンやATGを投与し、無効であればタンパク同化ステロイドを投与します。

それも無効であれば骨髄移植を実行します。

なお、非血縁者間の骨髄移植は生命予後が悪いため、免疫抑制療法が無効であった場合に限られます。

9:予後

軽症・中等症例では自然に回復する例があります。

重症例では支持療法や造血能回復治療を行うことで、長期生存率が90%以上となっています。

ただし、好中球が0に近く、G-CSF投与後も好中球が改善しない例は予後不良です。

免疫抑制療法によって改善した例でも、約15%が骨髄異形成症候群、その一部は急性骨髄性白血病に移行し、

約30%が発作性夜間ヘモグロビン尿症に移行します。

|

|