| ���ꎕ�ɂ��ā@�iDenture) |

| |

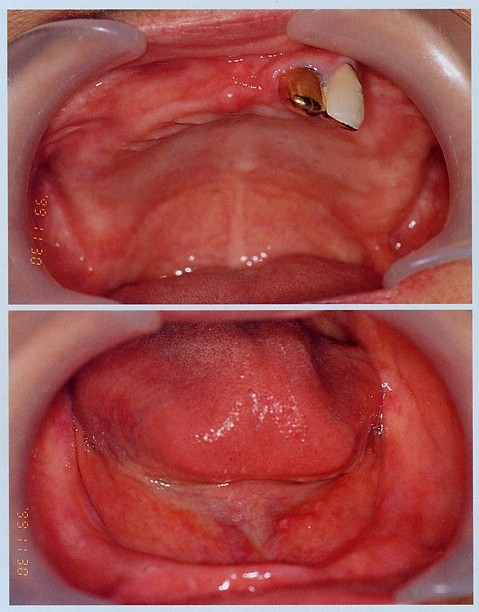

�P�F���ꎕ�Ƃ�

���ꎕ�Ƃ͑r����������₤�ׂ̐l�H����̑��̂ł��B

�`���i�����j�Ƃ������܂����A���̏ꍇ�ɂ͒ʏ�P���A���Ȃ킿���O�����K�v�Ȃ������w���܂��B

�`���̗��j�͋I���O�ɂ܂ők��Ƃ����Ă��܂��B

���{�ł͕�������̂���Ɏg���͂��߁A�����̗L���`���̑f�ނ́A�ؐ��ł����B

���݂́A�v���X�`�b�N�i���W���j����A��A�`�^���A�Z���~�b�N�A���^���{���h�|�[�Z�����i����j�Ȃǂ̑f�ނ��g�p����Ă��܂��B

���N�ی��K�p�̕ی��`���ƌ��N�ی��K�p�O�̋`��������A����͐f�Ó��e��`���Ɏg�p�����ޗ��̈Ⴂ�ɂ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�ސ쌧�@�u���̔����فv���@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�ސ쌧�@�u���̔����فv��

�Q�F���ꎕ�̎��

�L���`���ɂ�

�@�@�@�������`���i�������ꎕ�j�ƁA���`���i�����ꎕ�j������܂��B

�Ǖ����`����1����������1���c���܂ł̏Ǘ�Ɏg�p�����`���̎����������܂��B

�S�����`���͎c�������S�������Ǘ�Ɏg�p����`���̎��ł��B

�������`���́A�u���v�u�l�H���v�u�N���X�v�v�u���X�g�v�u�A���q�v������\������Ă��܂��B

�S�����`���́u�B���v�u�l�H���v�݂̂ō\������Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��͕������ꎕ�A���͑����ꎕ

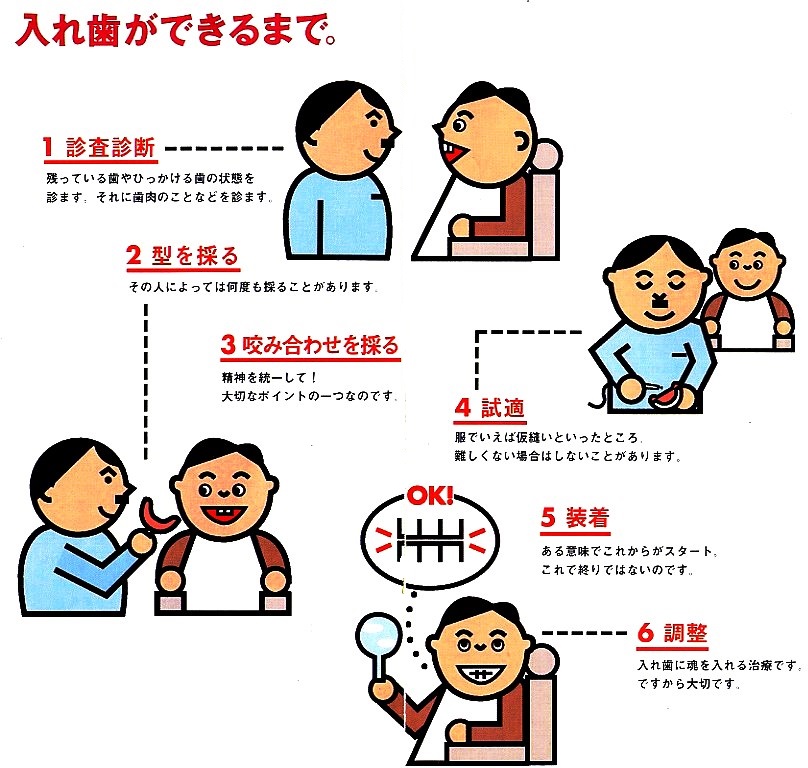

�R�F���ꎕ�̐���H��

�@�i�P�j����H���̊T�v

�@�@�@�@�@���̐}�͑�܂��ȋ`������̍H���������Ă��܂��B

�@�@�@�@�@����������͂����܂ł��`���݂̂̍쐬�ߒ��ŁA�����ɂɎ���O�ɁA�c�����̎��Â�S���̒����A

�@�@�@�@�@�ꍇ�ɂ���Ă͍����N�ȂǍ��̒������K�v�Ȏ�������܂��B

�@�@�@�@�@�܂��A�����̋`���������K�{�ŁA���ꂪ�d�v�Ȏ��ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@

�S�F�`���̒����E��舵����

�@�@�@�`��������O�Ɂc

�@�@�@�@�悭�����������A���̒��ɐH�ׂ����������悤�ɂ��܂��B

�@�@�@�@�`���ɉ��ꂪ�t�����Ă��Ȃ����m�F���A���ȂǂŎ��点�ĉ������B

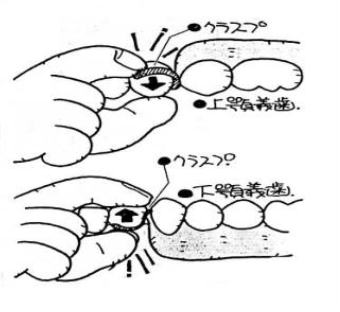

�@�@�@�@�������`���̓�����E���O�����̃R�c

�@�@�@�@�@1)������F

�@�@�@�@�@�@�@��{�����ɓ����i��{�̕�����ʓI�Ɉ��肵�₷�����߁j�B

�@�@�@�@�@�@�@�N���X�v�̒��E�����͌����Ă��邽�߁A�܂��N���X�v���|���鎕�̈ʒu�܂Ŏ����Ă����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�`���S�̂��w�Ŏx���A���E�����ɉ����Čy���������A�������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�����ċ`�������œ���Ȃ����ƁB�N���X�v�̕ό`��A�j���̌����ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�����ȋ`���́A�������莝���Č뚋�̂Ȃ��悤�\�����ӂ��Ă��������B

�@�@�@�@�@�Q�j���O�����F

�@�@�@�@�@�@�@��{�̏ꍇ�́A�l�����w�̒܂��N���X�v�Ɋ|���A�e�w�����̏�ɒu���A�l�����w���� �������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@���{�̏ꍇ�́A�e�w�̒܂��N���X�v�Ɋ|���l�����w�����̏�ɒu���A�e�w�������グ�܂��B

�@�@�@�A�S�����`���̓�����E���O�����̃R�c

�@�@�@�@�@1)������F

�@�@�@�@�@�@�@��{�����ɓ���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@��{�̏ꍇ�́A�`���̒��������w�ʼn������z��������B

�@�@�@�@�@�@�@���{�̏ꍇ�́A����̐l�����w�����E�̎��̏�ɒu���A�e�w���{�̉��ɓY���o���̎w�ł͂��ނ悤�ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�`�������肷��܂Ōy�������ɉ�������B

�@�@�@�@�@�Q�j���O�����F

�@�@�@�@�@�@�@�`���̒[�Ɏw�������Ă͂����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�B�`���̎����

�@�@�@�@�@�@�`���̉���́A�ۂ̑��B�ɂ���Ď����̉��ǁA�������̒����A���L�̌����ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�`���͖��H��ɂ͂����A���|���s���܂��B

�@�@�@�@�@�@���ɗ[�H��E�A�Q�O�̐��|���d�_�I�ɍs���܂��B

�@�@�@�@�@�@�`���̕\�ʂɏ���t���Ȃ��悤�y���͂Ő��|���܂��B

�@�@�@�@�@�@�����܂͌����܂��܂ނ��̂�����A�`���������邱�Ƃ�����g�p�ɂ͒��ӂ��K�v�ł��B

�@�@�@�@�@�@���ꎕ���܂̎g�p�͌��ʓI�����A�K���u���V�ł̐��|��Ɏg�p���Ă��������B

�@�@�@�C�c�����̎����

�@�@�@�@�@�@�������̂�����́A�P�{�ł����������c���w�͂��̐S�ł��B

�@�@�@�@�@�@���ɁA���ꎕ�ɐڂ��Ă��鎕�͉��ꂪ�t�����₷���̂Œ��J�ɐ��|����K�v������܂��B

�@�@�@�D�`���̕ۊǕ��@

�@�@�@�@�@�@�`���̍ޗ��ł��郌�W���͋z������L���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@���O�����Ƃ������������Ȃ����Ƃ���ł��B

�@�@�@�@�@�@��������Ƌ`���ɘc�݂��A�K���������Ȃ�����A����錴���ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�`�����|��A�ۑ��p�e��ɐ������`����Z���Ă����܂��B

�@�@�@�E��Ԃ̑Ή��ɂ���

�@�@�@�@�@�����Ƃ��Ė�Ԃ͋`�������O�����ƁB

�@�@�@�@�@�q�� �R�r

�@�@�@�@�@�@�@�ۂ̑��B�i�J���W�_�ۂȂǁj��h���B

�@�@�@�@�@�@�@�`���͊�{�I�ɔS�����S�ł��邽�߁A���O�����ƂŔS���̌��s���͂���B

�@�@�@�@�@�������A���ݍ��킹���s����ȏꍇ��A�c�����������Ȃ��Ď������������Ȏ��ɂ́A��Ԃ��������Ă��������B

�@�@�@�@�@�������A�K���A�Q�O�Ɏ��Ɠ��ꎕ�̐��|�����鎖���K�v�ł��B

|

| �������`���@�iPatial�@Denture�j |

| |

�P�F�������`���Ƃ�

�����I�Ȏ��̑r����₤�ׂɗp�����鎕������ԑ��u�̎��ł��B

��ʂɂ͕������ꎕ�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B

���o�S���x���݂̂̑��`���Ƃ͈Ⴂ�A�c���Ă��鎕�ɂ��x�������߂�`�����w���܂��B

�Q�F�\��

�@�i�P�j����

�@�@�@�@�@���o�S���ɐڂ��镔���̂��ƂŁA���W��������ō���Ă��܂��B

�@�i�Q�j�l�H����

�@�@�@�@�@�{���V�R�������������ŁA�l�H�������ׂ��Ă��镔���ł��B

�@�@�@�@�@���W�����ⓩ���A�������Ȃǂ��g���Ă��܂��B

�@�i�R�j�ꕔ�F�N���X�v (clasp)

�@�@�@�@�@���o���Ɏc�����鎕�ɕ������ނ悤�Ɋ|�����邱�ƂŁA�Ǖ����`�������肳���܂��B

�@�@�@�@�@�܂��b�����|�����鎕���b���i�������j�Ƃ����܂��B

�@�@�@�@�@�N���X�v�́A�����������̓��C���[���Ȃ��Đ��삳��܂��B

�@�@�@�@�⑫�F�A�Z�^���N���X�v�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�z���C�g�N���X�v�Ƃ��Ă�A�M�Y�����W���̃A�Z�^����p�����N���X�v�̂��Ƃł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�����F���Ő��삪�ł��邽�ߐR���I�ɗD�ꂽ�N���X�v���쐬���鎖���ł��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@���̐F���Ǝ����F�ƈ�v�����R���I�ɕ�Ԃ��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@���^���N���X�v�ƈႢ�ɂނ��Ƃ����A10���E���Ă��ό`�E���Ղ͂قƂ�ǂȂ��Ƃ���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@���^���N���X�v�����J���ł��蒷���Ԃ̑����ł����K�Ɏg����Ƃ���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�_������邽�ߑ����̕��S�����Ȃ��̂ł����A�j�܂̉\�����L��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�������A������g���ƁA�S�Ă��ی��K���O�ƂȂ�܂��B

�@�i�S�j��A���q

�@�@�@�@�@���L�̉摜�̌�����������U�������́A��A���q�̈��̃p���^���o�[�ƌ����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�R�F����ȕ������`��

�@�i�P�j�e���X�R�[�v�f���`���[

�@�@�@�@�@�e���X�R�[�v�f���`���[�Ƃ́A�ێ����u���N���X�v�i�ˁj�ł͂Ȃ��A�͂ߍ��ݎ��̋@�\��p�����`���̑���

�@�@�@�@�@�ł��B

�@�@�@�@�@������̃^�C�v���ی����K�p����Ȃ����R�f�ÂƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@��\�I�Ȃ��̂ɁA�R�[�k�X�N���[�l��[�Q���e���X�R�[�v�Ȃǂ�����܂��B

�@�@�@�@�@���Ȃ݂Ƀe���X�R�[�v�Ƃ́u�]�����v�i�����j�ł͂Ȃ��A�u�͂ߍ��ݎ��́v�Ƃ����`�e���ł̈Ӗ��ł��B

�@�i�Q�j�R�[�k�X�N���[�l

�@�@�@�@�@�ێ����u�Ƃ��ăN���X�v�i�ˁj���g�킸�A��d�\���łł��������g�����Ƃߍ��ݎ��̋@�\��p�����`���̎�

�@�@�@�@�@�ł��B

�@�@�@�@�@�e���X�R�[�v�f���`���[�̈��ŃR�[�k�X�A�R�[�k�X�e���X�R�[�v�A�������`���Ƃ��Ă�܂��B

�@�@�@�@�@�N���[�l�Ƃ̓h�C�c��ŃN���E���i���j�̂��Ƃŋ��`�I�ɃR�[�k�X�N���[�l��p�����`���̈ێ����u�݂̂�

�@�@�@�@�@�w�����Ƃ�����܂��B

�@�@�@�@�@�x��ƂȂ鎕���`�����A���̏�ɔ킹������̓������쐬���A���̓����ɓK������O����g�ݍ��`����

�@�@�@�@�@�쐬���܂��B

�@�@�@�@�@���̓����ƊO���̎��ʂ�6�x�̃e�[�p�[��t�^���Ă��̐ڐG�ɂ�門�C�͂𗘗p���Ĉێ����u�Ƃ��A�`����

�@�@�@�@�@�Œ肵�܂��B

�@�@�@�@�@�R�[�k�X�N���[�l�̗����͒��t�����钃�����C���[�W����ƕ�����₷���B

�@�@�@�@�@�����͖{�̂������U���Ă��W�͊O��Ȃ����A�W�ɂ������Ƃ����͂�������ƊȒP�ɊO��܂��B

�@�@�@�@�@�R�[�k�X�N���[�l�����������𗘗p���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�ی����K�p����Ȃ����R�f�ÂƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@

�@�i�R�j�m���N���X�v�f���`���[

�@�@�@�@�@�����̃o�l������Ȃ��������`���ł��B

�@�@�@�@�@�����ځi�R�����j���d�������`���ƌ����܂��B

�@�@�@�@�@�S�ĕی��K���O�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@���t����p�̕��ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@

�⑫�F�������`���̌����l���ɂ�镪��

�@�i�P�j�P�l�f�B�[����

�@�@�@�@�@�T���F�������V���[����---�������鎕�̌���ɗ������̌��������݂������

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@Wikipedia�@�u�P�l�f�B�[���ށv��� �@�@Wikipedia�@�u�P�l�f�B�[���ށv���

�@�@�@�@�@�U���F�Б����V���[����---�������鎕�̌���ɕБ����̌��������݂������

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@Wikipedia�@�u�P�l�f�B�[���ށv��� �@�@Wikipedia�@�u�P�l�f�B�[���ށv���

�@�@�@�@�@�V���F�Б������Ԍ���---�Б��������̈�̑O���ƌ���̗����Ɏ������݂������

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@Wikipedia�@�u�P�l�f�B�[���ށv��� �@�@Wikipedia�@�u�P�l�f�B�[���ށv���

�@�@�@�@�@�W���F�O�������Ԍ���---�������鎕�̑O���ɐ��������z���Ĉ�̌����̈��������

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@Wikipedia�@�u�P�l�f�B�[���ށv��� �@�@Wikipedia�@�u�P�l�f�B�[���ށv���

�@�i�Q�j�A�C�q�i�[�̕���

�@�@�@�����x����ɂ�鎕�̕��ޖ@

�@�@�@�@�@A�Q�F4�̙����x�����S�Ď�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@A1�F�����C���̂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@A2�F�㉺�{�̂���1�{�̂ݎ��匇������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@A3�F�㉺�{�Ƃ������L��

�@�@�@�@�@B�Q�F�����x���悪������������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@B1�F3�̎x���������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@B2�F2�̎x���������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@B3�F1�̎x���������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@B4�F�x���悪�Ȃ�(�O�����݂̂ə����ڐG������)

�@�@�@�@�@C�Q�F�����x���悪�Ȃ�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@C1�F�㉺�{�Ɏc����������(����Ⴂ����)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@C2�F�㉺�{�̂���1�{�������{

�@�@�@�@�@�@�@�@�@C3�F�㉺�{�Ƃ������{

|

| �S�����`���@�iFull�@Denture�@�܂��́@Complete�@Denture�j |

| |

�P�F�������`���Ƃ�

��������ԑ��u�̂����A�����{�҂ɂ�����́A���Ȃ킿��{�����������l�̓��ꎕ�ł��B

�����ꎕ�Ƃ������܂��B

�Q�F�\��

�@�i�P�j�l�H����

�@�@�@�@�@�{���V�R�������������ŁA�l�H�������ׂ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@���W�����ⓩ���A�������Ȃǂ��g���܂��B

�@�i�Q�j����

�@�@�@�@�@�l�H�����ȊO�̕����������Ƃ����܂��B

�@�@�@�@�@�ʏ�̓��W���������̓X���t�H���݂̂ō���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�R�F����ȑS�����`��

�@�i�P�j�������`��---�ی��K�p���O

�@�@�@�@�@�S���ʂ���W���A�㑤�ȂNJO�ςɐG��Ȃ��������R�o���g�A�`�^���A���Ȃǂō��A�ٕ��������Ȃ��A

�@�@�@�@�@�H�������R�ȉ��x�Ŗ��킦��l�ɂ������ꎕ�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@

|

| ���ꎕ�Ɋ֘A����O�b�Y |

�@

�@�`�����܁@�@�`���p�u���V

�@�`�������

|

| ��ʌ��� |

�@�w������������ꎕ�\�Ȋw�I�����Ɋ�Â��m���Ǝ��Ö@ (�u���[�o�b�N�X) �x �@�w������������ꎕ�\�Ȋw�I�����Ɋ�Â��m���Ǝ��Ö@ (�u���[�o�b�N�X) �x

�@�w�G�Ō��Ă킩����ꎕ�̂��Y�݉���!�x �@�w�G�Ō��Ă킩����ꎕ�̂��Y�݉���!�x

�@�w���݂₷�����ݍ��݂₷���H���̂��ӂ��\�G�Ō��Ă킩���x �@�w���݂₷�����ݍ��݂₷���H���̂��ӂ��\�G�Ō��Ă킩���x

�@�w�]�˂̓��ꎕ�t�����@���؏��`���̕����x �@�w�]�˂̓��ꎕ�t�����@���؏��`���̕����x

�@�w���������y�����H�ׂ邽�߂� ���������ꎕ�̎g�����x �@�w���������y�����H�ׂ邽�߂� ���������ꎕ�̎g�����x

|

| �Q�l����-���ȊW�җp |

�@�w�����ĊȒP�I���`���z���̐_�Z�x�@�@���� �G�� �@DVD �@�w�����ĊȒP�I���`���z���̐_�Z�x�@�@���� �G�� �@DVD

�@�w�����G���̓��߂��葍�`���Z�~�i�[�@���ꎕ�O�\��i�@�����ЂƂ��o���悤 �J�����_�[�x �@�w�����G���̓��߂��葍�`���Z�~�i�[�@���ꎕ�O�\��i�@�����ЂƂ��o���悤 �J�����_�[�x

�@�w��,�ی��̋`�����ǂ���邩: ���ǂ����̂�,�������悭�x �@�w��,�ی��̋`�����ǂ���邩: ���ǂ����̂�,�������悭�x

�@�w���`���́u�ɂ�! �v�u�O���! �v�ɂǂ��Ώ����邩�x �@�w���`���́u�ɂ�! �v�u�O���! �v�ɂǂ��Ώ����邩�x

�@�w�����C�j���O�K�ޓK���x�@�����G���@�q���[�����E�p�u���b�V���[�Y �@�w�����C�j���O�K�ޓK���x�@�����G���@�q���[�����E�p�u���b�V���[�Y

�@�w������Љ�ɂ�����h���C�}�E�X�ւ̑Ή��x �@�w������Љ�ɂ�����h���C�}�E�X�ւ̑Ή��x

|