|

������S�@�i�����̋@�\�ƕa�C�ƌ��o�P�A�j |

|

mail�Finfo@aofc-ydc.com

|

�s�������@�ɂ��āi���_�j

|

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@�@ �@�@ |

|

|

| �s�������@�@�i���_�j |

�P�F�s�������@

�@�i�P�j�s�������@�Ƃ�

�@�@�@�@�@���Ȑf�Â���o�P�A�̖W���ƂȂ銳�҂̐S�g�̔�����s���̕\�o��\�h�A���䂵�A���ҁE�p�҂Ƃ���

�@�@�@�@�@�ł��邾�����K�Ȋ����ŁA���S�Ŋm���Ȏ��Ȏ��Â��s����悤���҂̐S�g�̏�Ԃ����Ă������߂�

�@�@�@�@�@���@�ł��B

�@�@�@�@�@�ڍׂ́A�u�s�������@�@�e�_�v�@��

�@�i�Q�j���f�B�l�X�ireadiness�j�Ƃ�

�@�@

�@�@�@�@�@���f�B�l�X�iReadiness�j�v�Ƃ́A�w�K�̂��߂ɕK�v�ȏ�����Ԃ��Ӗ�����S���w�p��̂��Ƃł��B

�@�@�@�@�@�w�K�̑O��ƂȂ�m����o���A���Ȃǂ������Ă����Ԃ��w���Ă���A�S�g�̏������Ƃ�����ꍇ��

�@�@�@�@�@����܂��B

�@�@�@�@�@�w�K�����Ɍ��ʓI�ɏ]�����邱�Ƃ��\�Ȃ炵�߂�w�K�҂̐S�g�̏�����Ԃ������܂��B �@�@

�@�@�@�@�@���f�B�l�X�͐S�g�̐��n�A�K�ȗ\���P���A�������邢�͓��@�Â��ȂǂɈˑ����܂��B

�@�@�@�@�@�ڍׂ́A�u���f�B�l�X�v�@��

�@�@�@�@�@�w����҂ɕ��������Ⴊ���̂�����̎��ƌ��̖��ƑΉ��@�x�����p

�@�@�@�@�@ �@ �@

�@�@�@�@�@�@

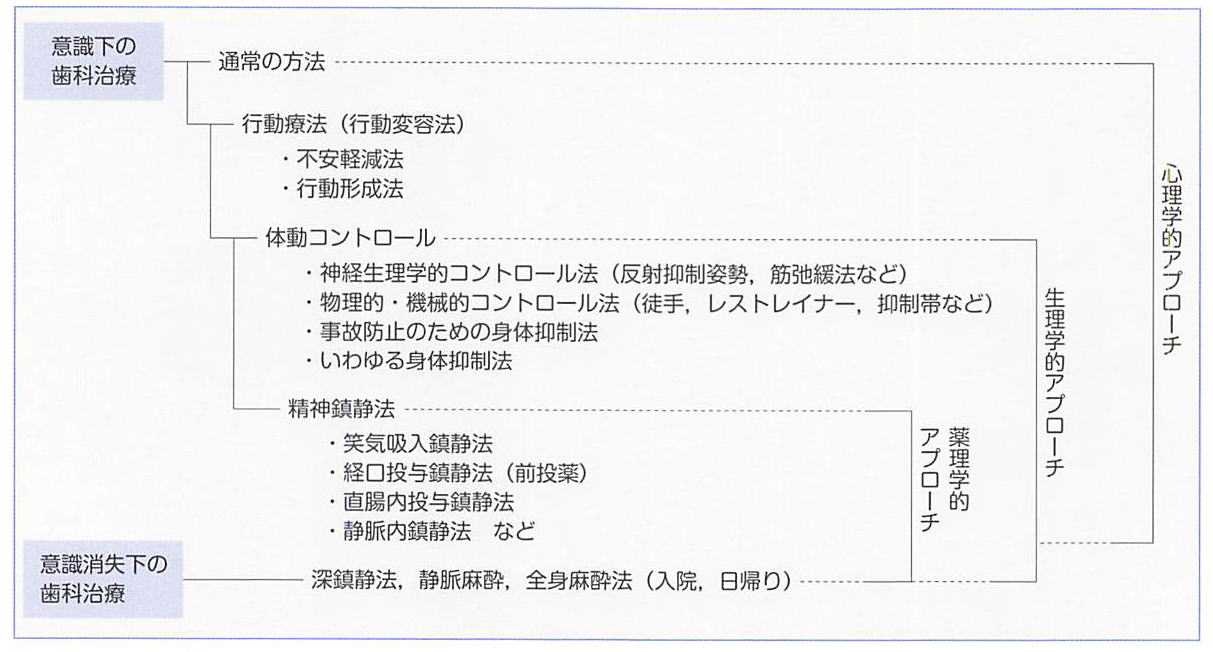

�Q�F�s�������@�̎�� �@�@

�@�@�@�s�������@�ɂ͈ȉ��̗l�ȕ��@������܂��B

�@�@�@���̎��̑Ώێ҂̏�A���u���e�����Ă��ēK�Ȓ����@��I�����܂��B

�@�@�@�y�P�z�R�~���j�P�|�V�����@ �@�@

�@�@�@�y�Q�z�s���Ö@�i�s���ϗe�@�j �@�@

�@�@�@�y�R�z�I�s�������@�@

�@�@�@�y�S�z�����I�ȑ̓��̒����@ �@�@

�@�@�@�y�T�z���Ȏ��ÁE���o�P�A�̎��̍H�v

�@�@�@�@�@

�R�F�s�������@�̑I�����ɍl������v���ɂ����@�i��Ɏ{�p���̍l�������ł��j

�@�͂��߂ɁG�s�������@�̑I�� �@

�@�@�@�@�@���ҁA�Ƒ��A�{�p�E���ґ��̊e�X�̖��𑍍��I�ɍl�����܂��B

�@�@�@�@�@�O�҂ɂƂ��ĉ��K�ȏ��ŁA���S�m���Ȏ{�p�����{�ł���Ƃ����ϓ_���猈�߂鎖���d�v�ł��B

�@(1)���݂̋��͏�� �@

�@�@�@�s�K���s�� �@

�@�@�@�@�@���݂̎{�p���o���Ȃ����_���l���܂��B

�@�@�@�@�@���ɁA�����s�K���s���̌����ł��邩��T��K�v���L��܂��B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@���̌����Ƃ��čl��������̂́A

�@�@�@�@�@�@�@������w�K�̌��ʌ`�����ꂽ���́@�@ �@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�ߋ��̐f�Î��̋�ɁD �@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@���|��������̌�. �@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�����\�ꂽ���ƂŐf�Â�����ł����Ƃ����o���A�ȂǂƂȂ�܂��B�@�@ �@

�@�@�A���w�K�̂��ߋN�������̂ł��邩�ۂ� �@�@�@

�@�@�@�@�@���f�B�l�X�i�������j��������Ă��Ȃ��ꍇ������܂��B �@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@��N��Ȃǔ��B�i�K�����n�œK���s�����K���ł��郌�x���ɒB���Ă��Ȃ��B�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@���Ȑf�Â����o���Ȃ��ߖ��m�ł��鎖�ۂɑ��ĕs���E���|������Ă���ꍇ�ȂǁB

�@ (�Q)���ݓI�K���\��

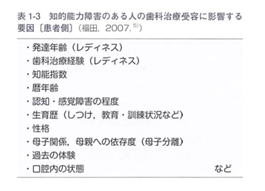

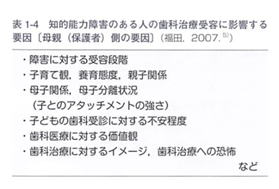

�@�@�@�@�@���Ҏ��g�̖���ɉ����A��e�E�ی�ґ��̖���Ȃǂ���������܂��B

�@�@�@�@�@

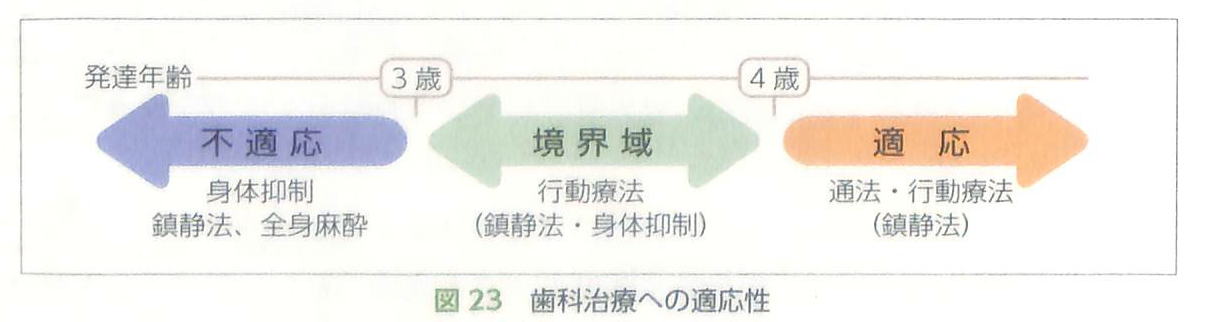

�@�@�@�@�@�m�I�A���邢�͐��_���B���x�Ǝ��Ȑf�Âւ̓K�����͑傫�Ȋ֘A��������A���B�N�3�Δ��`4�Έȏ��

�@�@�@�@�@�g���[�j���O���p���̎��Ȏ��ÂɓK���ł��郌�f�B�l�X�i�������j�������܂��B

�@�@�@�@�@ �@ �@

�@�@�@�@�@�w�w�X�y�V�����j�[�Y�f���e�B�X�g���[��Q�Ҏ��� ��2���x�@������p

�@(�R)��Q�̎�ނƏd�Ǔx�C�����ǂ̗L�� �@

�@�@�@�@�@��Q�̎�ނƏd�Ǔx�A�����ǂ̗L���Ƃ��̏d�Ǔx����ъe�X�̎��Â╞��̏����l�����܂��B �@

�@�@�@�@�@���̂����ŁA�s�������@��I������K�v������܂��B

�@(�S)���Ȏ��Ó��e�Ƌً}�x �@

�@�@�@�@�@�K�v�Ȏ��Ȏ��Â̓��e�A�����A�N�P���x�A�ً}�x���l���āA�s�������@��I�����܂��B

�@

�@(�T)�ʉ@�ɗv���銳�҂ƉƑ��̕��S �@

�@�@�@�@�@��Q�̂���l�̎��Ȑf�Âɂ����āC���҈�l�Œʉ@�ł��邱�Ƃ͑�������܂���B �@

�@�@�@�@�@�ی�ҁE�Ƒ��E��҂ɂ��t���Y�����K�v�ɂȂ邱�Ƃ������Ǝv���܂��B

�@�@�@�@�@�����Ȓʉ@�ƂȂ�Ȃ��悤�ȍs�������@��I�Ԃ��Ƃ��K�v�ł��B

(�U)�p�ґ��̍s�������\�́A���Ȉ�Ë@�ւ̐ݔ��E�l�I�v�� �@

�@�@�@�@�@�{�݂̐ݔ���l�I�v���ɂ��C���p�\�ȍs�������@�ɂ͂��̂��Ɛ������܂��B

�@�@�@�@�@��F��p�����Ή��@�i���ɐÖ������Ö@��S�g�������̎��Ȏ��Áj �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȗ����Ȉ�Ƃ̘A�g�p�O�E�p��Ǘ��̂��߂̐ݔ���l�����K�v. �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ʂ̎��Ȑf�Ï��ł̎��{�͍���ȏꍇ������. �@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Q�Ҏ��Ȑ��̎{�݂�a�@���ȂŎ��{����邱�Ƃ�����.

�@(�V)���҂�Ƒ��̊�]�C�l�� �@

�@�@�@�@�@�s�������@�̑I���⌈��́A����I�Ɏ��Ȉ�Îґ��̍l���݂̂Ői�߂�̂ł͂Ȃ��A���҂�Ƒ��̊�]��

�@�@�@�@�@�l�����A�\���Ȑ����Ƙb�������ɂ��A���ҁE�Ƒ��̓��ӂ�K�v������܂��B

�T�F��Q�̂���l�̔��B�̕]��

�@(�P)���B�]���̕K�v�� �@�@

�@�@�@�@�@���B������m�\������p���đ��ʓI�ɔ��B�i�K��]�����A���݂̓��ӁE�s���ӂ����I�ɔc�����鎖��

�@�@�@�@�@�K�v�ł��B

�@(�Q)���B��m�\��]�����錟��

�@�@�@�@�@�F�X�ȕ��@������܂��B

�@�@�@�@�@�{�݂̐l����ݔ��œ��e�����܂�܂��B

|

| �Q�l���� |

�@�w����҂ɕ������� �Ⴊ���̂�����̎��ƌ��̖��ƑΉ��@�x �@ �@�w����҂ɕ������� �Ⴊ���̂�����̎��ƌ��̖��ƑΉ��@�x �@

�@�w�X�y�V�����j�[�Y�f���e�B�X�g���[��Q�Ҏ��� ��2�Łx �@�w�X�y�V�����j�[�Y�f���e�B�X�g���[��Q�Ҏ��� ��2�Łx

�@�w�s���ϗe�@�����x �@�w�s���ϗe�@�����x

�@�w���p�s�����͊w�\�q���[�}���T�[�r�X�����P����s���Ȋw�x �@�w���p�s�����͊w�\�q���[�}���T�[�r�X�����P����s���Ȋw�x

�@�w���������K�g! �n���P�A����ɂ�����s���ϗe�ƌp���x���x�@�@�@�@�@ �@�w���������K�g! �n���P�A����ɂ�����s���ϗe�ƌp���x���x�@�@�@�@�@

|

|

|

copyrightc 2021 YDC all rights reserved

mail�Fmail�Finfo@aofc-ydc.com

|

|

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@