1:抗うつ薬について

(1)抗うつ薬とは

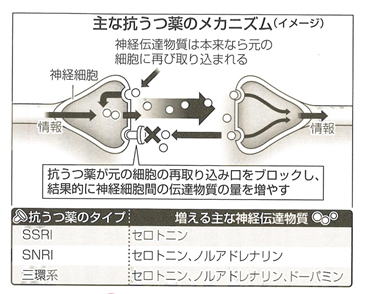

脳内の神経伝達系に作用してうつ病・うつ状態を改善させる効果をもつ薬剤の総称です。

抗うつ薬はノルアドレナリン、セロトニンの量を増やす事で、抗うつ作用を発揮します。

(2)抗うつ薬の種類

その化学構造や作用機序の違いによって次の様な種類があります。

①三環系抗うつ薬

②四環系抗うつ薬

③選択的セロトニン再取り込み阻害薬

(SSRI:Selective Serotonin Reuptake Inhibitors)

④セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬

(SNRI:Serotonin Noradrenalin Reuptake Inhibitor)

⑤ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬

(NaSSA:Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant)

2:抗うつ薬の作用機序

(1)作用機序

脳内におけるノルアドレナリンやセロトニンの再取り込みを阻害します。

その結果、遊離するノルアドレナリン、セロトニンを増やします。

よって、これら神経伝達物質の働きを改善することで、抗うつ作用をあらわすとされます。

(2)副作用

①三環系抗うつ薬の副作用

抗コリン作用による口渇、便秘、排尿障害、眼圧上昇

抗ヒスタミン作用による眠気、ふらつきが挙げられます。

これらの副作用は特に高齢者で注意が必要です。

また、洞性頻脈、脚ブロック、ST及びT波の変化、起立性低血圧などの心機能障害が起ることがあるので、心臓疾患を

有する患者には注意が必要です。

②SNRIの副作用

三環系抗うつ薬と比較して少ないものの、吐き気、口渇、不眠性機能障害があります。

また、SNRI投与中に自殺行動のリスクが高くなる可能性が報告されています。

3:各種の抗うつ薬

(1)三環系抗うつ薬

①抗うつ作用

PEA骨格(フェニルエチルアミン=フェニル基+エチルアミン)とい共通の骨格を有しています。

この構造はセロトニンやノルアドレナリンも持っています。

シナプス前部のセロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを両方とも阻害し、抗うつ作用を発揮します。

効果発現はSSRIよりも遅く、約1ヶ月以上はかかります。

②副作用

シナプス後部のヒスタミンH1受容体、M受容体、α1受容体なども遮断するので副作用が多く有ります。

効果は高いが便秘、口渇などの抗コリン作用が強く認められます。

洞性頻脈、脚ブロック、ST及びT波の変化などの心毒性もあります。

そのため、他の抗鬱薬で効果のない場合等に用いられます。

③製剤

トフラニールR(イミプラミン

トリプタノールR(アミトリプチリン)

アナフラニールR(クロミプラミン)

アモキサンR(アモキサピン)

(2)四環系抗うつ薬

①抗うつ作用

PEA骨格にベンゼン環を一つ追加して抗コリン作用等の副作用を三環系よりも弱めた薬剤です。

抗うつ作用は三環系より弱くなります。

②副作用

便秘、口渇は比較的弱いが、眠気が強くなります。

それで、ルタザピンやトラマゾンと同じように睡眠薬として使う方が多くなります。

③製剤

テトラミドR(ミアンセリン)

テシプールR(セチプチリン)

ルジオミールR(マプロチリン)

(3)SSRI---選択的セロトニン再取り込み阻害薬

①特徴と抗うつ作用

PEA骨格にハロゲン原子を入れることで、セロトニンの神経終末への再取り込みを三環系や四環系よりもより選択的

に阻害するようにし、結果抗コリン作用等の副作用の発現を少なくした薬剤です。

②副作用

抗コリン作用等の副作用の発現を少なくした薬剤です。

③製剤

パキシルR(パロキセチン)

ジェイゾロフトR(セルトラリン)

デプロメールR、ルボックスR(フルボキサミン)

レクサプロR(エスシタプラム)

(4)SNRI---セロトニンノルアドレナリン再取り込み阻害薬

①抗うつ作用

セロトニンとノルアドレナリン両方のトランスポーターに結合し、神経終末への再取り込みを阻害します。

②副作用

セロトニンよりもノルアドレナリンの再取り込み阻害作用が強いので尿閉の患者に禁忌となります。

③製剤

トレドミンR(ミルナシプラン)

サインバルタR(デュロキセチン)

イフェクサーR(ベンラファキシン)

(5)NaSSA(ナッサ)---ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬

①抗うつ作用

四環系構造を持つノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬です。

四環系抗うつ薬の上位互換であり、これの登場で四環系はほぼ使われることが無くなりました。

②副作用

③製剤

レメロンR(ミルタザピン)

リフレックスR(ミルタザピン)

|