1:抑うつ障がい群の概念

(1)抑うつ障がい群とは

抑うつ気分、意欲・興味・精神活動の低下、焦燥、食欲低下、不眠、持続する悲しみ・不安などを特徴とした

精神障害です。

うつ病と、大うつ病性障害、また単極型(短極性)うつ病は、ほぼ同じ意味であるとされます。

躁病や軽躁病のエピソードが存在すれば、診断は代わりに双極性障害となります。

2:分類

①重篤気分調節症

②うつ病/大うつ病性障害

大うつ病、単極性うつ病、臨床的うつ病とも呼ばれます。

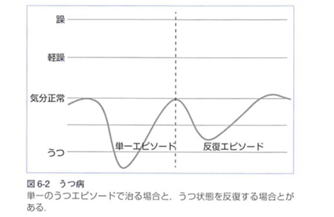

大うつ病性障害の患者は、1回またはそれ以上の大うつ病エピソードを経験しています。

③持続性抑うつ障害(気分変調症)

単極性うつ病に似ていますが、うつの深さはそれほど重症でない障害です。

しかし、うつ病よりもうつ状態が長期に持続する傾向がある(通常2年以上)病態です。

④月経前不快気分障害

⑤物質・医薬品誘発性抑うつ障害

物質の使用や離脱症状により生じる精神状態の変化です。

うつ病、 精神病、 不安などの独立した精神障害に似ています。

物質による中毒または物質の使用中止から1カ月以内に現れるという特徴があります。

原因物質

中毒---アルコール、アンフェタミンやその関連物質、コカイン、鎮静剤、催眠剤、抗不安薬

離脱---アルコール、アンフェタミンやその関連物質、コカイン、鎮静剤、催眠剤、抗不安薬

⑥他の医学的疾患による抑うつ障害--症状性精神障害

うつ病や統合失調症といった精神疾患に罹患していないのに、内分泌異常や膠原病といった身体の異常が、

同じく身体の一部である脳に異常を引き起こすことがあります。

そのような状態を、症状性精神障害といいます。

内分泌疾患:-----甲状腺機能亢進症、低下症

神経変性疾患---パーキンソン病、ハンチントン病、アルツハイマー病

自己免疫疾患---全身性エリテマトーデス、多発性硬化症

脳血管疾患-----脳卒中

感染症---------肝炎、単求増加症

⑦他の特定される抑うつ障害

⑧特定不能の抑うつ障害

3:病因

(1)原因

原因はひとつではなく、心因性、内因性、身体因性と様々な発症要因があります。

①心因性のうつ病

心因性からくるうつ病は、精神的な葛藤や心理的なストレスが引き金となって発症します。

②内因性のうつ病

内因性うつ病は、主に体質や遺伝的な原因で起こります。

③身体因性うつ病

脳や身体の病気が原因で引き起こされるうつ病になります。

(2)病態生理

①脳内神経伝達物質

脳の細胞同士で情報のやり取りをする神経伝達物質のセロトニンやノルアドレナリンなどの働きがうまく機能しなく

なることで起きると考えられています。

多くは先天的要因や脳の機能的要因といったことが影響して、発症すると言われます。

どちらにしても大きなストレスが加わった後に発病しやすくなります。

②ヒトヘルペスウイルス6型(HHV-6型)

HHV-6(HHV-6B)が潜伏感染している人体各部位で最も重要な一つは、脳内の嗅球細胞です。

嗅球で再活性化したHHV-6がタンパク質SITH-1を産生し、これが嗅球を細胞死させてうつ病を発症させる、

という説があります。

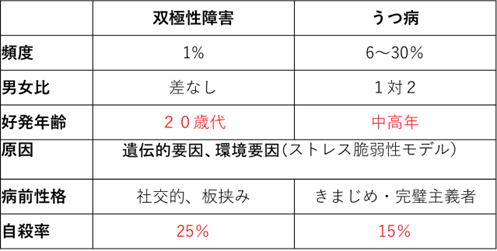

4:疫学

(1)有病率

生涯有病率---日本では3~7%。

中高年に発症することが多く、女性に多いとされています。

5:症状

(1)自覚症状

①不眠

眠れない、早朝覚醒。

②食欲・性欲不振

体重減少、食欲がない、性欲がない、急激にやせる。

③抑うつ気分

憂うつ、気分が重い、気分が沈む

④喜び・興味の消失

好きなことも楽しめない、やりたくない

⑤倦怠感

体がだるい、疲れやすい、元気がない

⑥集中力の低下

集中力がない,根気が続かない

⑦判断力の低下

決断できなくなる、献立が考えられない。

⑧苛立ち

イライラする、何となく不安、細かいことが気になる。

⑨自責感

過度な罪悪感、自分を責める。

⑩希死念慮

物事を悪いほうへ考える、死にたくなる。

⑪身体症状

頭痛、肩こり、動悸.、胃部不快感、便秘がち、めまい、口渇、朝はつらく夕方は少し楽になる

(2)周囲からみた症状

表情が暗い、涙もろい、反応が遅い、落ち着かない、飲酒量が増える、など。

(3)併存症

うつ病は次の病気と併存する事があります。

不安障がい、パニック症、強迫症、神経性やせ症、過食症、境界性パーソナリティ症、など。

うつ病者の51パーセントに不安障害がともなうとされています。

うつ病の約8割から9割に不眠症が見られるとされています。

6:診断

(1)診断

抑うつ気分と、興味・喜びの喪失という二つの中核症状のうち、少なくともどちらか一方が2週間以上持続することを

確認します。

さらに睡眠障害、食欲減退、易疲労性、全身倦怠感意欲減退, 自責感希死念慮などのうつ症状が確認されたとき、

各個人の生活史や文化的規範なども総合的に勘案されてうつ病と診断されます。

(2)双極性障害とうつ病の鑑別

双極性障害には躁状態が存在します。

7:治療

(1)原因の除去

身体因性や薬剤性の場合は,原因となる疾患の治療や薬剤の中止を検討する.

(2)薬物療法

多くの場合、抗うつ薬が用いられます。

参照、「抗うつ薬」へ

(3)心理療法など

必要に応じて 、認知行動療法などの精神療法や環境調整も併用されます。

8:予後

(1)内因性うつ病や、他の精神疾患の合併がないと診断されるうつ病の場合

抗うつ薬が有効であることが多く,高い割合で完治します。

(2)心因性あるいは性格環境因性」と診断される場合

環境をどの程度調整できるか、本人が自分の性格や状況への対応どの程度考えていけるかによって、

転帰は大きく異なってきます。

9:うつ病と歯科医療

(1)治療の基本

うつ病のなりかけや治りかけ時の歯科治療から非定型的な痛みや違和感が生じ,以後も難渋することが多い

とされています。

(2)歯科治療上の問題点

①三環系抗うつ薬・四環系抗うつ薬の副作用

1)抗コリン作用

抗コリン作用とは、神経伝達物質アセチルコリンを抑える作用です。

抗うつ薬はこの抗コリン作用を持っています。

そのため、口渇、便秘、排尿障害(尿閉)、眼圧上昇などを引き起こします。

2)アドレナリンの心臓血管系作用増強

②口腔乾燥症

③口腔衛生の不良

④う蝕・歯周疾患の多発

(3)歯科治療時の配慮

①理解と共感

②受容的態度

③支持的態度

④否定を避ける

⑤叱咤激励はしない

叱咤激励による自殺企図が有ります。

うつからの回復時に多いとされています。

|