1:精神障害

(1)精神障害者とは

何らかの脳の器質的変化あるいは機能的障害が起こり、 さまざまな精神症状、身体症状、行動の変化が見られる

状態です。

脳内で何らかの生物学的な変化が起こって、一連の症状が引き起こされているものと考えられています。

(2)歯科治療上で問題

①心理的な問題

意思疎通がうまくいかない。

敵対的、猜疑的な態度。

怒りや不安など感情の制御ができない。

精神症状に基づく迷惑行為や暴力行為。

執拗な不定愁訴。

②生理的な問題

抗精神病薬、抗不安薬などの内服薬による口腔乾燥症。

2:精神疾患の分類-その1(ICD-10による)

1:症状性を含む器質性精神障害

アルツハイマー病の認知症

血管性認知症

他に分類されるその他の疾患の認知症

ピック病、クロイツフェルト・ヤコブ病、ハンチントン病、パーキンソン病、

ヒト免疫不全ウイルス病などに伴う認知症

2:精神作用物質使用による精神及び行動の障害

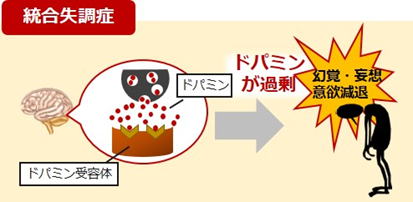

3:統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害

補足:

①陽性症状

健康なときにはなかった状態が表れのがる陽性症状です。

陽性症状の典型は、幻覚と妄想です。

幻覚の中でも、周りの人には聞こえない声が聞こえる幻聴が多くみられます。

②陰性症状

健康なときにはあったものが失われるのが陰性症状です。

症状は、意欲の低下、感情表現が少なくなるなどがあります。

4:気分(感情)障害

4-1:双極性感情障害(躁うつ病)

4-2:うつ病エピソード

5:神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害

5-1:恐怖性不安障害:広場恐怖、社会恐怖など

5-2:他の不安障害 :恐慌性(パニック)障害など

5-3:強迫性障害(強迫神経症)

5-4:急性ストレス障害 心的外傷後ストレス障害(PTSD)

5-5:適応障害

6:生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群

6-1:摂食障害:神経性無食欲症、神経性大食症

6-2:非器質性睡眠障害

6-3:性機能不全、器質性障害又は疾病によらないもの

7:成人の人格及び行動の障害

特定の人格障害

性同一性障害

8:知的障害(精神遅滞)

9:心理的発達の障害

会話及び言語の特異的発達障害

広汎性発達障害

自閉症、レット症候群、その他の小児(児童)期崩壊性障害

知的障害(精神遅滞)と常同運動に関連した過動性障害

アスペルガー症候群など

10:小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害

多動性障害

小児(児童)期に特異的に発症する情緒障害

チック障害

慢性運動性又は音声性チック障害、

音声性及び多発運動性の両者を含むチック障害(ドゥラトゥーレット症候群)

2-2:精神疾患の分類-その2(精神障害の原因による分類)

(1)外因性精神障害

外傷や疾患、薬物の影響などはっきりした理由で脳神経の働きが阻害され、精神症状がみられるもの。

例:脳挫傷、感染症など

(2)心因性精神障害

心理的ストレスが原因で症状が出てくるもの。

例:ストレス反応---急性ストレス障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)

適応障害などの神経症がある。

(3)内因性精神障害

原因がはっきりしないのに精神症状が見られるもの。

例:統合失調症、気分障害(うつ病、双極性障害)

この内因性精神疾患だけを指して精神疾患や精神障害と定義する場合もあります。

3:精神障害の疫学

精神障害は一般的であり、WHOは世界の多くの国々において3人に1人が、OECD諸国では2人に1人が、

人生のある時点において精神障害を経験するとしていいます。

(1)米国

市民の46%が人生のある時点で経験すると言われています。

米国で多い障害---不安障害(28.8%)、気分障害(20.8%)、衝動制御障害(24.8%)、 物質乱用(14.6%)、など。

(2)OECD諸国

労働年齢のおおよそ20%が軽中程度の精神障害を罹患。

平均で市民の15%が精神保健問題にて医療機関を受診。

4:症状・重症度

(1)軽症

診断基準を満たしているが、社会的あるいは職業的機能の低下が軽度である場合。

(2)中等症

軽症と重症の中間.

(3)重症

診断を下すために必要な数よりも多数の症状を満たし、いくつかの症状は特に重症であり、社会的あるいは

職業的機能が著しく低下して居る場合。

5:精神障害の治療

(1)身体的な治療

①薬物療法

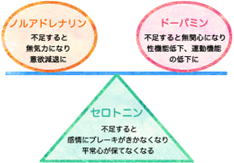

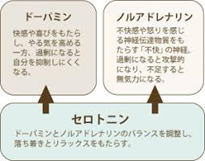

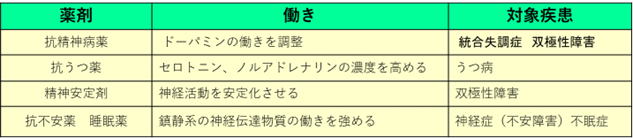

脳の活動は、脳内の生体内活性物質のバランスによって保たれています。

この脳内の生体内活性物質のバランスが乱れると精神障害が起こる事になります。

抗精神病薬などによって、脳内の生体内活性物質を調整します。

選択的セロトニン再取り込み阻害薬-----------SSRI:Selective Serotonin Reuptake Inhibitor

セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬---SNRI:Serotonin Noradrenaline Reuptake Inhibitor)

②電気けいれん療法 (ECT:Electro Convulsive therapy)

頭部(両前頭葉上の皮膚)に通電することで人為的にけいれん発作を誘発する治療法。

電撃療法、電気ショック療法(ES)とも言います。

(2)言語や行動を介した治療

①心理療法

物理的また化学的手段に拠らず、教示、対話、訓練を通して認知、情緒、行動などに変容をもたらす方法です。

精神障害や心身症の治療、心理的な問題、不適応な行動などの解決に寄与し、人々の精神的健康の回復、保持、増進

を図ろうとする技法です。

特に、人間関係に起因するストレスなどの影響が認められる心因性の精神疾患の治療においては、心理療法はストレス

そのものの分析・考察を行うため、表面的な症状を抑える薬物療法などの対症療法とは区別されます。

1:論理療法(Rational therapy)

アルバート・エリスが1957年に提唱し、最初の認知行動療法であるとみなされています。

2:認知療法(Cognitive therapy)

自動思考と呼ばれる、認知上の歪みを修正し、さらにスキーマと呼ばれる捉え方の根底的な部分にも焦点を当てる。

従来の行動と感情だけに焦点をあてたものから、思考や言語といった認知への焦点を加えたのである。

3:自己教示訓練(Self Instruction Training)

ドナルド・マイケンバウムによって1970年代に開発された

4:問題解決療法(Problem-Solving Therapy)

5:認知行動療法(CBT[:Cognitive behavioral therapy)

従来の行動に焦点をあてた行動療法から、アルバート・エリスの論理療法や、アーロン・ベックの認知療法の登場

によって、思考など認知に焦点をあてることで発展してきた心理療法の技法の総称です。

②作業療法

身体又は精神の障害に対し、応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作、その他の

作業を行わせることです。

(3)社会的療法

社会生活へ適応するため、コミュニケーションなどの生活スキルを磨くもの。

集団作業などを通じて生活の感覚を取り戻すデイケアなどがあります。

①ソーシャル・スキル・トレーニング (SST)

困難を抱える状況の総体をソーシャルスキル(社会技能)と呼ばれるコミュニケーション技術の側面からとらえ、

そのような技術を向上させることによって困難さを解決しようとする技法です。

|