| お口大全 (お口の機能と病気と口腔ケア) |

|

mail:info@aofc-ydc1.sadist.jp

|

摂食嚥下障害と安全管理について

|

|

|

|

| 摂食嚥下障害と安全管理() |

| |

はじめに

摂食嚥下障害を有する方の日常生活、あるいは治療訓練中にはいくらかの危険をはらんでいることあります。

その場合の注意事項、問題が起こった場合の対象法などを示してみます。

1:間接訓練中の注意事項

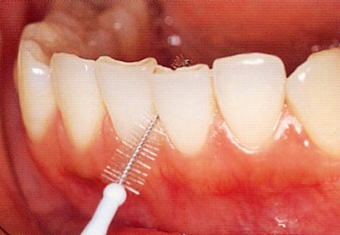

(1)器具の誤飲・ 誤嚥防止

小さな器具の場合、口の中に落とさないこと。

①予防方法

器具に糸を付けておく。

外側(口腔前庭側)から操作します。

臥位では特に注意。(不安な場合には座位で解除をします)

②落としてしまった場合

急に起こさないで、側方を向かせます。

口は閉じさせず、落下物を目で確認しながら撤去します。

2:直接訓練中の注意事項

常に誤嚥の危険性があることを認識します。

誤嚥の徴候を見逃さない様、観察を行います。

(特に、むせ、嗄声、発熱)

(1)摂食前・中・後の患者の観察

咳の有無、量、頻度を観察します。

痰の量、性状の観察をします。

声のかすれに注意します。(特に、湿性嗄声に注意)

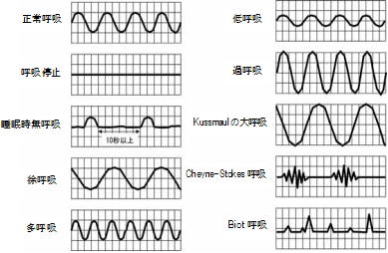

呼吸の異常に注意します。(特に多呼吸、過呼吸に注意します))

(2)異常所見が認められた場合の対応

早急に専門医の診察を受ける事が必要です。

3:その他

(1)口腔内出血

口の中の出血は、気道を閉塞させて、窒息の可能性があります。

器具で傷つけることを避けることは当然ですが、介助中の出血には注意が必要です。

①出血性素因

嚥下障害のある人は地が止まりにくくなる薬を飲んでいることもあります。

必ず、内服薬を把握しておきましょう。

注意すべき内服薬:バファリン、パナルジン、ワーファリン、プラザキサ、エフィエント、エリキュース、など。

注意すべき病気 :脳梗塞、肝臓疾患、血液透析、ITP、白血病、など。

②止血方法

出血部位の確認:粘膜から出ているか、骨から出ているか、血管せいか。

出血性状の確認:静脈性、動脈性かの確認をします。

出血部位を確認したら、そこを確実に圧迫します。

(2)介助者・術者側のリスク管理

①患者さんに咬まれないように注意します

本人に咬もうとする意思が無い場合でもアクシデンタルに咬まれることがあります。

介助者が注意して、誤咬を防ぎましょう。

患者さんに咬まれて、爪がはげた状態 患者さんに咬まれて、爪がはげた状態

注意すべき事

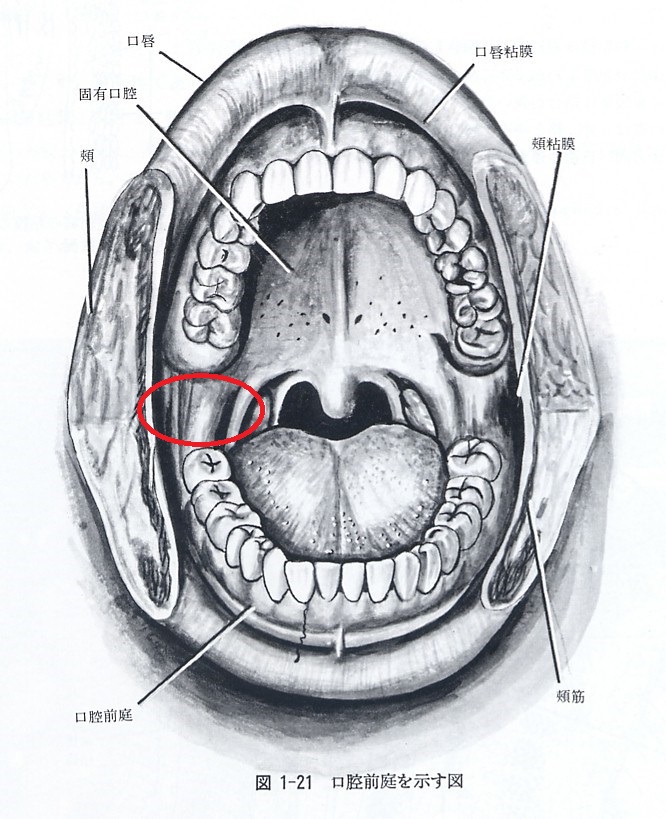

歯列より内側には指を入れない。

後臼歯隆起部に指を置く。(赤丸の部分です)

4:日常生活での注意事項

前述した注意事項全てが、日常生活で気をつけることです。

|

|

|

copyrightc 2021 YDC all rights reserved

mail:mail:info@aofc-ydc1.sadist.jp

|

|