| 再評価と直接訓練 |

| |

はじめに |

| |

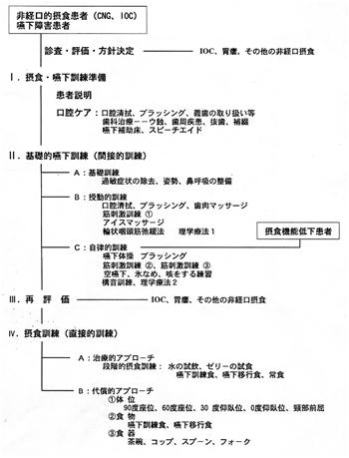

1回目の診査・評価で、経口摂取をすると誤嚥の危険性が危ぶまれる方には、先ずは間接訓練を行います。

一連の間接訓練を実施した後、再び2回目の評価を行います。

その効果があり経口摂取の可能性がある方には直接訓練へと進みます。

直接訓練は実際に食物を使った訓練です。

誤嚥・誤飲の危険性に備えた準備・対策を取りながら訓練をして行くことが必要です。

治療・訓練の流れ

診査・評価・計画

↓

準備訓練 (例えれば、基礎トレ)

↓

間接訓練 (例えれば、素振り)

↓

再評価

↓

直接訓練 (例えれば、対戦)

↓

リスク管理

|

| |

|

| |

Ⅰ:再評価 |

| |

1:直接訓練への移行するための開始条件

直接訓練へ進むためには、ある程度の摂食嚥下機能が回復していることは必須ですが、それに加えて

以下の事も必要条件となります。

(1)全身状態の安定

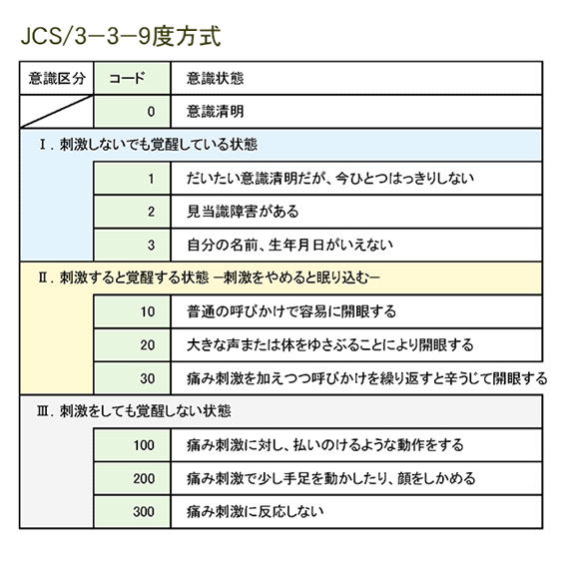

①意識状態

JCS 3-3-9度方式で、Ⅰ桁以上の覚醒度が維持されていること。

②呼吸状態の安定

呼吸が安定していること。

呼吸数----------正常範囲 16~20回/分

呼吸パターン-----努力性呼吸ではないこと (詳細は、「バイタルサイン」へ)

酸素飽和度------90%以上を割らないこと。

③発熱がない

肺炎、局所の炎症等によって生じる発熱がないこと。

局所炎症によっては摂食可能な場合もあります。

(2)摂食嚥下機能が回復状況にあること

①嚥下反射の確立

1)唾液が飲み込めている。

2)または何らかの刺激(3ml程度の少量の水、前口蓋弓部への寒冷刺激)により嚥下反射が認められる。

②口腔環境の改善

1)食物の口唇接触によって開口する。

2)著しい舌・喉頭運動の低下がない。

3)口腔内が清潔で、湿潤している。

③VF、VE検査によって嚥下機能の改善があること

|

| |

Ⅱ:直接訓練 |

| |

概要:直接訓練の基本的事項

直接訓練とは実際に食物を使って行う摂食訓練です。

リスク管理を行いながら以下の流れで進めて行きます。

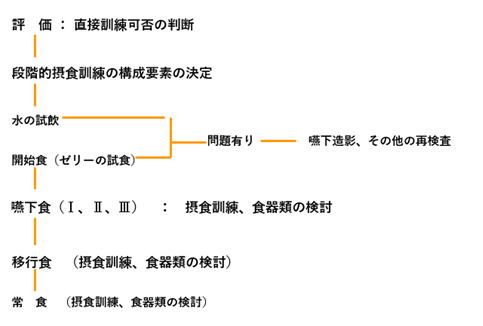

(1)直接訓練の流れ

評 価 : 直接訓練可否の判断 (再評価基準を満たしていること)

↓

段階的摂食訓練の構成要素の決定

↓

水の試飲→→問題有り:嚥下造影、その他の再検査

↓

開始食(ゼリーの試食)

↓

嚥下食(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) : 摂食訓練、食器類の検討

↓

移行食 (摂食訓練、食器類の検討)

↓

常 食 (摂食訓練、食器類の検討)

(2)直接訓練開始に伴う方針決定

①段階的摂食訓練の構成要素

直接訓練を始めるにあたり、以下の項目を検討しながら訓練を行います。を

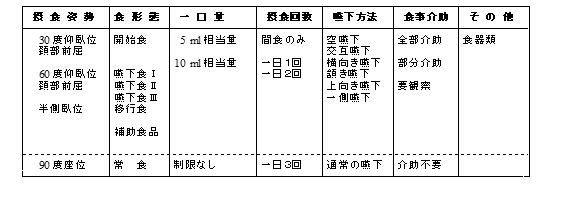

1:摂食姿勢

2:食物形態

3:摂取一口量

4:摂食回数

5:嚥下方法

6:摂食介助

②段階的摂食訓練の実施

水の試飲からはじめ順次食事のレベルを上げて行きます。

③摂食状況の評価

直接訓練を行いながら、摂食状況の把握を行います。

その観察の中で問題点が有ればそれを見いだしていきます。

④食事アップの基準

食事状況に問題が無ければ、食事内容をアップしていきます。

⑤段階的摂食訓練の留意点 (リスク管理)

1)摂食前・中・後の患者さんの観察をおこないます。

咳の有無、量、頻度

痰の量、性状の観察

湿性嗄声

呼吸の異常

2)異常所見が認められた場合の対応

異常所見が認められた場合には、再評価を行います。

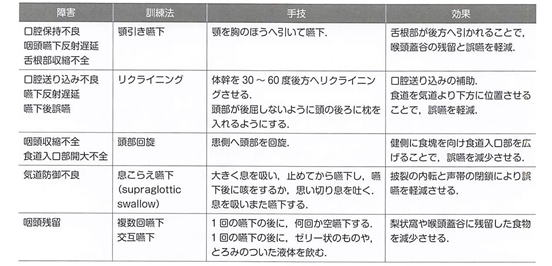

(3)各期における重点的直接訓練

摂食・嚥下ステージの問題がある部分を剖出して、問題がある部分を強化していきます。

①先行機障害

②準備期障害

③口腔期障害

④咽頭期障害

⑤食道期障害

(4)代償的アプロ-チ

通常の食事が困難jな場合には、以下の方法を併用する事で経口摂取が出来る可能性もあります。

①点滴の併用

②経管栄養の併用

③栄養・調理方法の工夫

④食器類の工夫

1:段階的摂食訓練

(1)摂食姿勢

姿勢は摂食嚥下機能に大きく影響します。

障害の状況、すなわち、姿勢保持、上肢機能、食塊の口腔内保持・移送、咽頭期の障害程度に適した姿勢を

確保する事が重要になります。

理想的にはVFによって決定しますが、以下を考慮して決定します。

①基本姿勢(開始姿勢)

30度仰臥位、頚部前屈

この姿勢は全頸筋群や全身の筋肉がリラックスして嚥下筋の働きがスムーズになり、誤嚥を起こしにくくなります。

1)30度仰臥位の解剖学的利点

気管と食道の解剖学的前後関係から、仰臥位の方が気管に入る可能性が低いと考えられる。

2)30度仰臥位の欠点

自律的な摂食の場合には、食器が使いにくい。

食物の認知が困難になる。

3)頚部前屈の利点

以下の理由で、声門前庭の閉鎖がよく、また喉頭蓋の動きも良くなります。

1:食塊の通路が広がります。

2:喉頭蓋谷が広がり、食塊と粘膜の接触面積が大きく為るので嚥下反射が起こり易くなります。

3:喉頭ヒダのメカニズムで気道の保護が行われます。

4)90度座位との比較

90度座位の場合、口腔の食塊維持機能が悪い脳卒中患者では、誤って咽頭に食塊が流れ込んだ時、

解剖学的に誤嚥の可能性が高くなります。

また、90度座位においては下肢、上肢の位置にも注意が必要です。

上肢:周囲に障害物が無いよう配慮する。

下肢:原則として、足底を地面に付け安定させる。

②基本姿勢からの発展

1)60度仰臥位

機能的な向上が認められ、安全に嚥下が出来ることが確認されたならば、角度を上げて60度まで起こします。

これにより、食物の認知が容易になり、食器が使いやすくなります。

2)90度座位

姿勢の保持が安定すること。テーブル、椅子の高さを調整。

上半身:垂直ではなく、-5度から-10度の前傾姿勢であること。

下半身:股関節は直角で、足底が安定していること。

③代償姿勢(半側臥位)

麻痺がある場合には、「健側を下、患側を上」にした半側臥位で、頚部を患側に向けます。

健側を下 :重力により、食物が非麻痺即を通過し、嚥下反射が誘発されやすい。

頚部の患側旋回 :患側の梨状窩残留を少なくすることが出来ます。

(2)食物形態

①摂食嚥下食の条件

摂食嚥下食として適する条件は、口腔内の移送や嚥下がしやすく、誤嚥しにくい事が第一であり、

次の特徴を備えている必要があります。

1)柔らかく、密度・正常が均一である。

2)適当な粘度があってバラバラになりにくいもの(咀嚼しやすい)。

3)口腔・咽頭を通過するときに変形しやすい。

4)べたついていない(粘膜にくっつきにくい)

例:ゼリー寄せ、ゼラチンゼリー、テリーヌ、まぐろ・かつおのたたき、ムース、あんかけ、とろろかけ、

茶碗蒸し、卵豆腐、等

②危険で食べにくいもの

1)硬くパサパサして咀嚼しにくいもの。

例:おから、油揚げ、ナッツ類、トウモロコシ、天ぷら、フライ、等

2)粘膜にくっつきやすく粘るもの(食塊形成・移送が困難)

例: 餅類

3)塊形成・移送が困難

例: のり、桜エビ、皮付きトマト、等

4)つるっと滑りやすい(窒息の危険有り)

例: こんにゃく、餅、里芋煮、等

5)異なる性状が混在するもの(食塊形成がしにくく、誤嚥の危険性が高い)

例: がんもどき、高野豆腐、等

③補助食品の利用

1)嚥下障害用補助食品

嚥下障害者用の補助食品や栄養補助剤。

2)ベビーフード

4-5ヶ月用:ペースト状

7-ヶ月用:柔らかい刻みとろみ食

3)ゼリー飲料

嚥下障害の水分補給用として作られた。

冷やして使用すれば嚥下反射の誘発が期待できます。

例:アイソトニックゼリー

4)増粘剤の利用

障害が比較的軽度の場合に、普通に出された食事に使用して摂取を安全にします。

例:ゼラチン、寒天、でんぷん

④咀嚼・嚥下訓練用の食材

経口摂取の導入期や、口腔期障害例には、咀嚼運動の訓練用食材を用いて訓練を行う。

例1:するめいか

軽くあぶって幅2cm、長さ約15cm程度にさく。

これを口角の左右側方から噛ませて咬む動作を誘導する。

例2:ガーゼガム

粒ガム等をガーゼでくるんでデンタルフロス絹糸等でしっかりと縛ったガム包みを作る。

縛ったフロスの端を手で持って適度に動かせば移送を助けながら、咀嚼運動や、

唾液を嚥下する運動を促すことが出来ます。

(3)摂取一口量

①一口の調整量

1)一口量の決定

一口に入れる量は、VFで確認出来た安全範囲とします。

VFが実施出来ない場合には、観察上でむせを起こさない最低量とします。

2)基準の設定

スプーンを使用して基準を作ります。

コーヒー・スプーン ( 1 -3ml)

テイー・スプーン ( 4 -6ml)

テーブル・スプーン (15-18ml)

嚥下障害の患者さんには、原則としてテイースプーン(4-6ml)以下を使用します。

②摂食ペース

一口、一嚥下を遵守します。

必要に応じて、複数回嚥下を指導します。

(4)摂食回数

当初から三食とも経口摂取にするのではなく、状況に応じて経口摂食回数を決定します。

①摂食開始時ペース

最初は、一日一食から開始することが望ましい。

②摂食回数の増加

以下の基準を満たしていることを確認したのちに摂食回数の増加を図ります。

1)それぞれの段階において摂食状況を観察し、一定量をむせることなく安全に、かつ確実に摂食できていること。

2)発熱や炎症反応値の上昇などの誤嚥の徴候がないこと。

(5)嚥下方法 (直接的嚥下訓練)

①嚥下の意識化(Think Swallow)

口腔内に食物を含んでいるとき、本来は無意識下に行われる嚥下を意識して行います。

嚥下を意識化し、集中して飲み込むことによって、嚥下のタイミングがずれた誤嚥に対して効果を現します。

②空嚥下と交互嚥下

食物なしに嚥下動作を行うこと。

これを複数回行うことを「複数回嚥下」という。

これによって、咽頭に残留している食物をクリアできる。

③横向き嚥下

頸を回旋させて嚥下することによって梨状陥凹の残留を除去する方法。

頚部の回旋により、体側の咽頭の粘膜や筋肉が緊張して咽頭の蠕動が伝わり易いとともに、

食道入口部が開きやすくなります。

それによって回旋対側の食物が除去され、誤嚥の危険性が減少します。

咽頭残留が生じやすい脳卒中患者では、食事の最後に1-2回程度の横向き嚥下を行わせると、

咽頭の衛生かんりに好都合です。

④頷き嚥下

頚部を後屈した後、次に頷く様にして嚥下することによって、喉頭蓋谷の食物残留を除去する方法。

⑤一側嚥下

食塊が健側の咽頭だけを通過するようにしたい場合に行う嚥下方法。

球麻痺、輪状咽頭障害の場合に適応があります。

30度前後のベッドアップで、体幹をほぼ健側を下にした側臥位をとり、頚部は正中位またはやや健側に

回旋させます。

嚥下機能が改善してくれば、徐々に側臥位を緩やかにし、上体が上向きになるようにします。

⑥上向き嚥下

口腔内の移送や咽頭への送り込みに障害がある場合、食塊を淫蕩に落とし込んで嚥下する方法。

咽頭期の機能が良好な患者が適応となり、脳卒中患者では危険が伴う事があります。

⑦息こらえ嚥下

食物を嚥下する前に息を吸って、一時的に息を止めます。

それで嚥下を行い、直後に息を吐き出します。

これにより声門嚥下圧が上昇し、誤嚥が起こりにくくなります。

同時に、気管に侵入した食物を喀出することができます。

(6)摂食介助

①摂食介助上の留意点

1)眼鏡、義歯などはよく適合させて、装着させます。

2)患者と同じ目の高さから介助する。食事は患者の正面、やや下方から運びます。

3)食物が口にある間と、嚥下直後は話かけない。

4)介助者は忙しそうな素振りを見せない様に注意します。

5)ミキサー食の場合、材料名・料理名を知らせ、食欲促進に努めます。

ムース食の場合は、食欲をそそる八日経ちに整える事が望ましい。

6)患者、介助者ともに摂食方法を十分確認します。

訓練内容や摂食・介助方法を「摂食注意書」にまとめ、ベッドサイドに掲示する事が望ましい。

②環境への留意点

1)吸引器など、緊急時の対応を整えておきます。

2)テレビは消し、人通りの少ない窓側・壁側などの場所を選びます。

3)テーブルと椅子・クッションの高さ・位置を、食事の都度整えます。

4)他の人が食べ終わっても急がせない様に配慮します。

2:段階的摂食訓練の実施方法

(はじめに)

①嚥下食の一般的必要条件

摂食訓練に用いる嚥下食は以下の条件を満たす必要があります。

1)柔らかく、密度・正常が均一である。

2)適当な粘度があってバラバラになりにくいもの(咀嚼しやすい)。

3)口腔・咽頭を通過するときに変形しやすい。

4)べたついていない(粘膜にくっつきにくい)

嚥下障害の改善度に応じて順次、常食に近づけて行きます。

②摂食訓練実施に関する一般的注意事項

誤嚥は朝食の一口目に発生し易いという現状を認識しながら、以下の注意を遵守します。

(1)水の試飲

水の試飲を行って誤嚥が無いことを確認します。

少量の水であれば、仮に誤嚥したとしても、肺炎等の危険性はほとんどありません。

(2)開始食

嚥下食の条件1)ー4)を全て満たす。

例:1.6%のゼラチンゼリー

(3)嚥下食Ⅰ

嚥下食の条件1)ー4)をほぼ満たす。

例:スープ、ジュースなどをゼラチンで固めたもの。

刺身のたたき、具無し茶碗蒸し、等。

(4)嚥下食Ⅱ

嚥下食の条件1)ー3)を満たす。

嚥下食Ⅰに比べ、多少べたつき、ざらつきがあり、粘膜への付着生が増しています。

例:野菜や魚の煮物をミキサーにかけ、ゼラチンで固めたもの。

(5)嚥下食Ⅲ

嚥下食の条件1)、2)を満たす。

嚥下食Ⅱに比べ、やや粘性が高く、食塊の形成が容易なピューレ状です。

(6)移行食

嚥下食と常食の中間にあるもの。

(7)常食

通常の食事ですが、これにも誤嚥しやすい物、しにくい物があります。

また、本人の好きな物、嫌いな物で誤嚥の危険性が異なることも知っておく必要があります。

|

| 参考資料 |

| |

|