| 僒儕僶僥僗僩丂丗丂偩塼専嵏偐傜巒傔傞怴偟偄拵帟梊杊 |

|

| 偼偠傔偵 |

| |

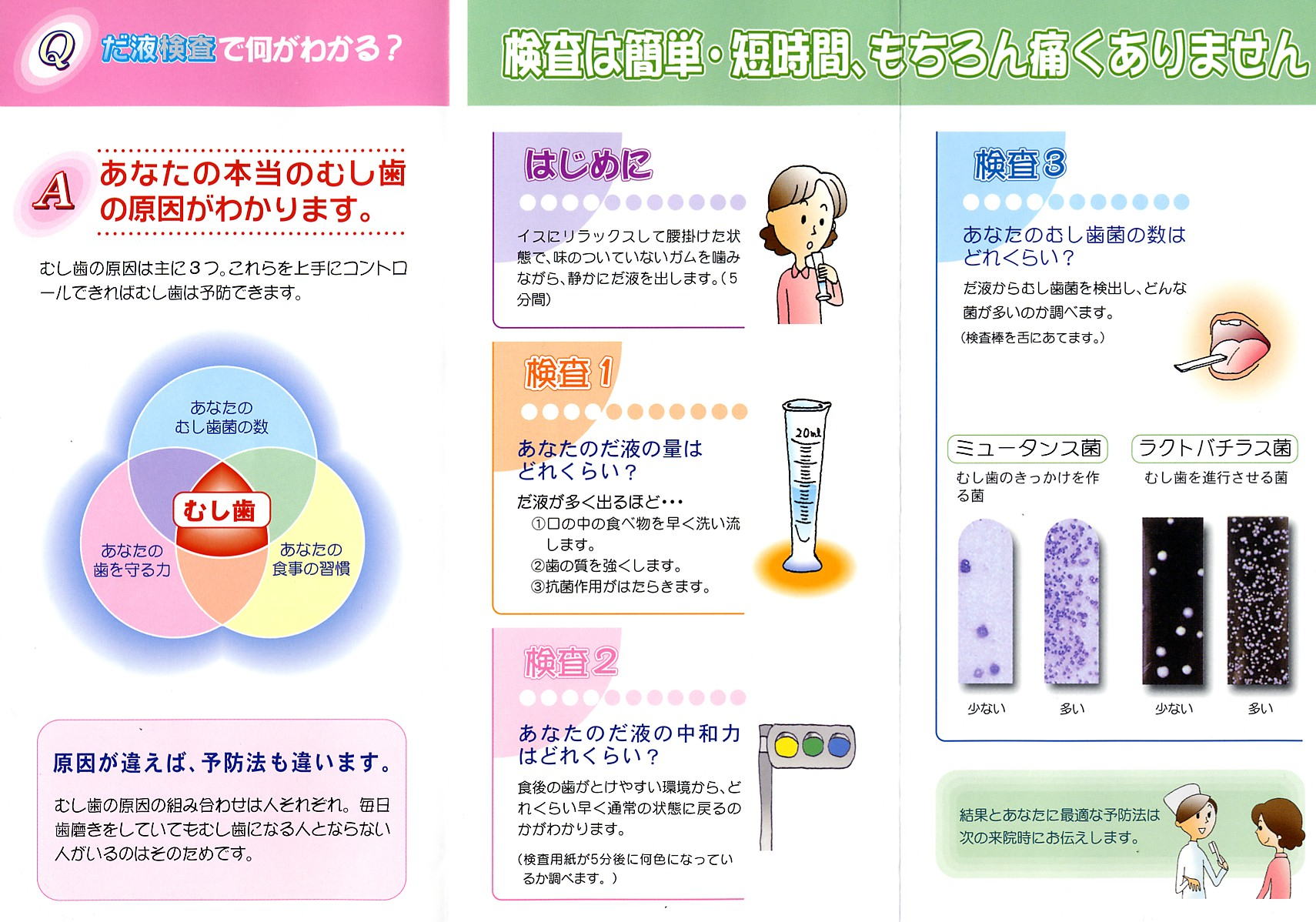

丂拵帟偺敪徢偵偼丄師偺俁戝梫場偑戝偒偔娭梌偟偰偄傑偡丅

丂丂丂嘆嵶嬠 丗 儈儏乕僞儞僗嬠丄擕巁嬠側偳

丂丂丂嘇婎幙 丗 嵒摐丄扽悈壔暔

丂丂丂嘊廻庡 丗 帟偺幙丄帟暲傃丄懥塼偺惈忬丄慡恎幘姵側偳

丂廬偭偰丄偙傟傜偺偄偯傟偐傪僐僩儘乕儖偡傟偽拵帟傪梊杊偡傞偙偲偑弌棃傑偡丅

丂偦偺偨傔偵偼丄偳偺崁栚偵庛揰偑偁傞偐傪挷傋傞昁梫偑偁傝傑偡丅

丂偡側傢偪丄懥塼専嵏乮僒儕僶僥僗僩乯傪峴偆偙偲偱丄拵帟偵娭偡傞尨場場巕傪挷嵏偟丄尰嵼偺拵帟偺妶摦忬嫷傗丄崱屻拵帟偵

丂滊姵偡傞婋尟惈側偳傪悇應偡傞栚埨偲偟丄偦傟偵懳偡傞懳嶔傪島偠傑偡丅

|

| 懥塼専嵏偺幚巤庤弴 |

| |

丂僒儕僶僥僗僩

丂丂丂丂栤恌丄懥塼専嵏丄岥峯撪幨恀嶣塭

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂劆

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂劆

丂丂丂丂栤戣揰偺攃埇

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂劆

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂劆

丂丂丂丂拵帟梊杊偺僾儘僌儔儉嶌惉

|

| 専嵏傪偍姪傔偡傞懳徾幰 |

| |

丂拵帟梊杊偺偨傔偺懥塼専嵏偼丄摿偵師偺條側曽偵偍姪傔偟傑偡丅

丂丂嘆俆嵨埲忋偺彫帣

丂丂丂丂丂擕帟偐傜塱媣帟偵岎姺偡傞偡傞帪婜偵拵帟偼懡敪偟傑偡丅

丂丂丂丂丂偙偺帪偵丄朑弌偟偨偽偐傝偺梒庛塱媣帟偺拵帟梊杊傪峴偆偙偲偑彨棃揑偵廳梫偵側傝傑偡丅

丂丂嘇擠怭拞偺彈惈

丂丂丂丂丂偛帺暘偺拵帟梊杊偵壛偊偰丄弌嶻偝傟傞偍巕條偺拵帟梊杊偼丄擠怭拞偐傜恑傔傞偙偲偑傛傝岠壥揑偱偡丅

丂丂嘊帟廃昦偺恑峴偟偨惉恖

丂丂丂丂丂帟廃昦偵傛傝帟崻偺業弌偑恑峴偟偨曽偼丄帟崻柺偆怚偑敪惗偟堈偔側傝傑偡丅

|

丂拵帟偺敪徢偺俁戝梫場

丂丂丂嘆嵶嬠 丗 儈儏乕僞儞僗嬠丄擕巁嬠側偳

丂丂丂嘇婎幙 丗 嵒摐丄扽悈壔暔

丂丂丂嘊廻庡 丗 帟偺幙丄帟暲傃丄懥塼偺惈忬丄慡恎幘姵側偳

丂丂丂丂丂丂丂丂

|

| 侾丗懥塼専嵏傪庴偗傜傟傞曽傊 |

| |

丂懥塼専嵏乮僒儕僶僥僗僩乯偼丄拵帟偵娭偡傞尨場場巕傪挷嵏偟丄尰嵼偺拵帟偺妶摦忬嫷傗丄

丂崱屻拵帟偵滊姵偡傞婋尟惈側偳傪悇應偟偰丄拵帟梊杊偺偨傔偺懳嶔傪島 偠傞偨傔偵峴偆専嵏偱偡丅

丂幚巤偡傞専嵏崁栚

丂丂丂丂椪彴恌嵏

丂丂丂丂丂丂DMF帟悢恌嵏丄僾儔乕僋僗僐傾恌嵏丄堸怘夞悢丄僼僢慺偺巊梡忬嫷丄

丂丂丂丂丂丂慡恎幘姵側偳側偳偺栤恌摍

丂丂丂丂椪彴専嵏

丂丂丂丂丂丂懥塼検 懥塼娚徴擻 儈儏乕僞儞僗嬠悢 擕巁嬠悢

丂丂丂丂偦偺懠

丂丂丂丂丂丂岥峯撪幨恀嶣塭

丂専嵏慡懱偺棳傟

丂丂丂丂怽崬彂寭栤恌昜偺婰嵹

丂丂丂丂専嵏庤弴愢柧乮愢柧彂侾亖杮巻乯

丂丂丂丂丂丂丂丂劆

丂丂丂丂丂丂丂丂伀

丂丂丂丂専嵏乮懥塼専嵏丄岥峯撪幨恀乯

丂丂丂丂丂丂丂丂伀

丂丂丂丂丂丂丂丂伀

丂丂 丂 寢壥愢柧暘愅乯

丂丂丂丂徻嵶愢柧彂乮愢柧彂俀乯

丂丂丂丂丂丂丂丂劆

丂丂丂丂丂丂丂丂伀

丂丂 丂僾儘僌儔儉奐巒

丂専嵏偵嵺偟偰偺拲堄帠崁

丂丂丂丂専嵏傪峴偆慜偵偼師偺偙偲傪拲堄偟偰壓偝偄

丂丂丂丂丂丂嘆峈惗嵻傪暈梡偟偰偄傞曽偼丄専嵏帠慜偵偍怽偟弌壓偝偄丅

丂丂丂丂丂丂嘇専嵏慜侾俀帪娫埲撪偵丄傾儖僐乕儖傪娷傫偩嶦嬠嵻攝崌偺愻岥塼偱岥傪備偡偑側偄偱偔偩偝偄丅

丂丂丂丂丂丂嘊専嵏慜侾帪娫偼堸怘丒媔墝丒帟杹偒傪偟側偄偱偔偩偝偄丅

丂丂丂丂丂丂嘋専嵏慜偵塣摦傪偡傞偲懥塼偺暘斿偑尭傝傑偡偺偱丄側傞傋偔偝偗偰壓偝偄丅

|

| 俀丗懥塼専嵏傪庴偗傜傟偨曽傊 |

| |

丂幚巤偟偨専嵏偺撪梕傪偛棟夝捀偔偨傔偵丄埲壓偵専嵏崁栚偺愢柧傪抳偟傑偡丅

丂偙傟傪傕偲偵偟偰丄堛椕幰懁偼丄姵幰懁偺岥峯撪偵偳傫側尰徾偑婲偙偭偰偄傞偺偐傪攃埇偟丄

丂偦偺寢壥傪愢柧偟偰丄嬶懱揑側梊杊僾儘僌儔儉傪嶌惉丒採弌傪抳偟傑偡丅

|

| 侾丗椪彴恌嵏 |

丂乮侾乯DMF帟悢

丂丂丂丂嘆堄媊

丂丂丂丂丂丂夁嫀偺偆怚偺滊姵忬嫷傗丄帯椕宱尡傪昞偟偨傕偺偱偡丅

丂丂丂丂丂丂堦斒揑偵偙偺巜悢偑崅偄傕偺傎偳偆怚妶摦惈傕崅偄乮偡側傢偪拵帟偵側傝傗偡偄乯偲偄偊傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂俢亖decade丂丒丒丒拵帟偺杮悢

丂丂丂丂丂丂丂丂M亖missing丂丒丒丒憆幐帟乮敳帟摍偱側偔側偭偨帟乯

丂丂丂丂丂丂丂丂F亖filling丂 丂丒丒丒帯椕偑峴傢傟偰偄傞帟

丂丂丂丂嘇昡壙曽朄

丂丂丂丂丂丂Class 侽亖侽杮

丂丂丂丂丂丂Class 侾亖擭楊憌偺暯嬒傛傝椙偄

丂丂丂丂丂丂Class 俀亖擭楊憌偺暯嬒掱搙

丂丂丂丂丂丂Class 俁亖擭楊憌偺暯嬒傛傝埆偄

丂丂丂丂丂丂DMF帟悢偼堦斒揑偵壛楊偵敽偄憹壛偟丄擭楊憌偵傛傝堎側傞偨傔暿昞僌儔僼傛傝嶼弌偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂偟偐偟丄彫帣偺応崌偵偼曋媂揑偵埲壓偺婎弨傪梡偄傑偡丅

丂丂 丂丂丂丂丂崿崌丒塱媣帟楍婜乮俇嵨亅侾俆嵨乯 丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 Class 侽亖侽杮 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂Class 侾亖侾亅俁杮 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 Class 俀亖係亅俋杮 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂Class 俁亖10杮埲忋 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

|

嶲峫 |

|

|

丂丂侾嵨俇儢寧 |

暯嬒DMF帟悢亖0.15杮 |

|

丂丂俁嵨 |

暯嬒DMF帟悢亖1.99杮 |

|

丂 12嵨 |

暯嬒DMF帟悢亖2.44杮 |

丂乮俀乯僾儔乕僋僗僐傾

丂丂丂丂嘆堄媊

丂丂丂丂丂丂僾儔乕僋巜悢偼丄岥峯撪偺惔憒忬懺傪帵偡巜昗偱偁傞偲偲傕偵丄偆怚丄帟廃昦偺敪徢傪

丂丂丂丂丂丂梊抦偡傞偺偵傕桳梡 側巜悢偱偡丅

丂丂丂丂嘇應掕曽朄

丂丂丂丂丂丂僆儗儕亅乮O'Leary's乯偺僾儔亅僋巜悢

丂丂丂丂丂丂僾儔乕僋偺晅拝偟偰偄傞帟柺偺崌寁 乛 旐専帟柺悢 亊侾侽侽亖乵亾乶

丂丂丂丂嘊昡壙曽朄

丂丂丂丂丂丂Class 侽亖侾俆亾枹枮

丂丂丂丂丂丂Class 侾亖侾俆亅俁侽亾

丂丂丂丂丂丂Class 俀亖俁侽亅俆侽亾

丂丂丂丂丂丂Class 俁亖俆侽亾埲忋

丂乮俁乯堸怘夞悢

丂丂丂丂嘆堄媊

丂丂丂丂丂丂怘帠夞悢偺憹壛乮娫怘乯偼宲懕揑側倫俫偺掅壓傪帩懕偝偊丄偦偺寢壥扙奃帪娫偑墑挿偟偰偟傑偆偨傔丄

丂丂丂丂丂丂偆怚偺婋尟惈偼憹壛偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂捠忢偺怘帠亄娫怘乮媔拑摍傕娷傓乯偺夞悢偱昞偡丅

丂丂丂丂嘇昡壙曽朄

丂丂丂丂丂丂Class 侽亖俁夞埲壓

丂丂丂丂丂丂Class 侾亖俆夞埲壓

丂丂丂丂丂丂Class 俀亖俈夞埲壓

丂丂丂丂丂丂Class 俁亖俉夞埲忋

丂乮係乯僼僢慺偺巊梡忬嫷

丂丂丂丂嘆堄媊

丂丂丂丂丂丂 僼僢慺偼丄掕婜揑偵孞傝曉偟揾晍偡傞偙偲偱帟幙傪嫮偔偟丄拵帟偵側傝偵偔偔偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂 偨偲偊掅擹搙偱偁偭偰傕丄昿斏偵僼僢壔暔傪巊梡偡傞偙偲偑廳梫偱偁傞偲偄偊傑偡丅

丂

丂丂丂丂嘇昡壙曽朄

丂丂丂丂丂丂 Class 侽亖恌椕幒偱掕婜揑亄壠掚偱枅擔

丂丂丂丂丂丂 Class 侾亖壠掚偱枅擔僼僢慺娷桳帟杹嵻巊梡

丂丂丂丂丂丂 Class 俀亖棃堾帪偺傒巊梡

丂丂丂丂丂丂 Class 俁亖巊梡偟偰偄側偄

丂乮俆乯娭楢慡恎幘姵

丂丂丂丂嘆堄媊

丂丂丂丂丂丂偄偔偮偐偺慡恎幘姵傗忬懺偼捈愙丄偁傞偄偼娫愙揑偵偆怚偺敪徢偵塭嬁傪媦傏偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂椺偊偽懥塼偺惗惉傗偦偺慻惉偵塭嬁傪梌偊偨傝丄偆怚傪敪惗偝偣傞怘帠撪梕偵曄壔傪媦傏偟偨傝偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂傑偨丄栻嵻 偺挿婜暈梡傪傕偨傜偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂擕梒帣婜偵偍偗傞幘姵傗忬懺偑僄僫儊儖幙宍惉偵塭嬁偟偰偄傞偙偲傕偁傝傑偡丅

丂 丂丂 丂丂偦偺懠偺栤戣傗怱恎忈奞傕峫椂偵擖傟側偗傟偽側傝傑偣傫丅

丂丂丂丂丂丂椺偊偽丄帇椡偑埆偄偲岥峯塹惗傪椙岲偵曐 偲偆偲偡傞偲偒偵塭嬁偑弌傞偱偟傚偆丅

丂丂丂丂丂丂傑偨怱恎忈奞偑偁傞応崌偼丄帟杹偒偑揔愗偵峴傢傟偵偔偄偲尵偊傑偡丅

丂丂丂丂嘇昡壙曽朄

丂丂丂丂丂丂Class 侽亖幘姵側偟丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂偆怚偵娭楢偺偁傞廳梫側慡恎幘姵偺挍岓偼尒傜傟側偄丅姵幰偼乽寬峃乿偱偁傞丅

丂丂丂丂丂丂Class 侾亖寉搙

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂偆怚偺敪徢偵娫愙揑偵塭嬁傪梌偊傞慡恎幘姵傗僇儕僄僗儕僗僋傪崅傔傞偲峫偊傜傟傞忬懺丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂椺丗摐擜昦丄帇椡掅壓丄塣摦崲擄丅

丂丂丂丂丂丂Class 俀亖廳搙

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂挿婜娫怮偨偒傝忬懺傗懥塼暘斿偵塭嬁傪梌偊傞栻嵻偺宲懕揑側巊梡側偳丅

丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂椺丗帺屓柶塽幘姵乮僔僃乕僌儗儞徢岓孮側偳乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂懥塼暘斿偺梷惂傪偒偨偡栻嵻偺暈梡

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂摢栩晹傊偺曻幩慄帯椕

|

| 俀丗椪彴専嵏 |

丂乮侾乯懥塼検

丂丂丂丂嘆堄媊

丂 丂丂 丂丂懥塼偵偼奺庬偺峈偆怚嶌梡乮娚徴嶌梡丄愻忩嶌梡丄僇儖僔僂儉僀僆儞偺嫙媼丄摍乯偑偁傑偡丅

丂丂丂丂丂丂偦偺暘斿検偺懡壡偑拵帟偵側傝傗偡偄偐偳偆偐偵傕娭學偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂懥塼態偼侾俆嵨慜屻偱惉弉偟丄偦傟傑偱偼懥塼検偑憹壛偟偰偄偒傑偡丅

丂丂丂丂丂丂壛楊偵傛傞懥塼検偺尭彮偼側偄偲偄傢傟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂偟偐偟丄恖娫偺懱偼壛楊偵廬偄慡恎幘姵丄栻嵻暈梡丄欚殣婡擻偺掅壓摍偺場巕偑晅壛偟傑偡丅

丂丂丂丂丂 偦偺寢壥丄擭楊偑偄偔偵偟偨偑偭偰丄幚嵺偵偼懥塼検偑尭彮偟偰偄傞傛偆偱偡丅

丂丂 丂嘇應掕曽朄

丂丂丂丂 丂俆暘娫僷儔僼傿儞儚僢僋僗傪姎傒丄弌偰偒偨懥塼傪梕婍傊揻偒弌偟偰暘斿偝傟偨懥塼偺憤検傪應掕偟傑偡丅

丂丂丂 嘊昡壙曽朄

丂丂丂丂丂 Class 侽亖10ml埲忋 乮2.0ml乛暘埲忋乯

丂丂丂丂丂 Class 侾亖6倣倢埲忋 亅10倣倢枹枮 乮1.2亅2.0ml乛暘乯

丂丂丂丂丂 Class 俀亖3.5倣倢埲忋亅6倣倢枹枮 乮0.7亅1.2ml乛暘乯

丂丂丂丂丂 Class 俁亖3.5倣倢枹枮 乮0.7ml乛暘枹枮乯

丂乮俀乯懥塼娚徴擻

丂丂丂丂嘆堄媊

丂丂丂丂丂丂 娚徴擻偑崅偗傟偽丄扙奃帪娫偑抁偔嵞愇奃壔偺帪娫偑挿偔側傝傑偡丅

丂丂 丂 丂丂 媡偵娚徴擻偑掅偗傟偽丄扙奃帪娫偑挿偄偩偗偱側偔丄嵞愇奃壔偺帪娫偑側偔側偭偰偟傑偄傑偡丅

丂丂丂丂丂 丂偦偺偨傔娚徴偺掅偄岥峯偱偼偆怚偑敪徢偟傗偡偄偲尵偊傑偡丅

丂丂丂丂 丂丂堦斒揑偵丄懥塼検偑彮側偄偲丄娚徴擻傕庛偄孹岦偵偁傝傑偡丅

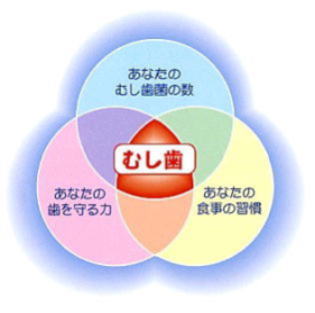

丂丂丂丂嘇應掕曽朄

丂丂丂丂丂丂 嵦庢偟偨懥塼傪僗億僀僩偱庢傝丄帋尡梡僗僩儕僢僾僗乮dentobuffer Strip乯偵侾揌棊偲偡丅

丂丂丂丂丂 丂俆暘屻偵怓偺曄壔偱懥塼娚徴擻傪尒傑偡丅

丂丂丂丂嘊昡壙曽朄

丂丂丂丂丂丂 Class 侽亖懄惵乮倫俫亞亞6.0乯

丂丂丂丂丂丂 Class 侾亖惵 乮倫俫亞6.0乯

丂丂丂丂丂丂 Class 俀亖椢 乮4.5亝倫俫亝5.5乯

丂丂丂丂丂丂 Class 俁亖墿 乮倫俫亝4.0乯

丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂 丂丂

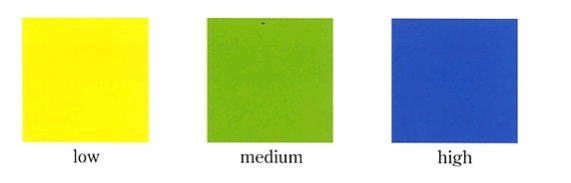

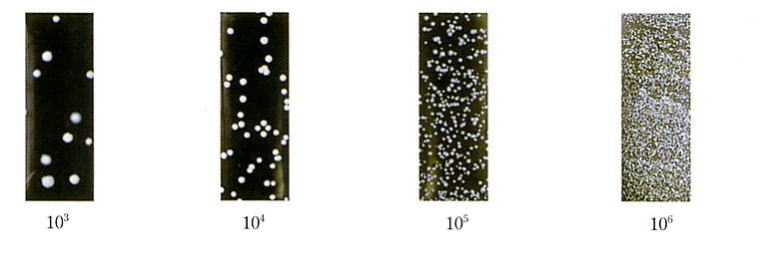

丂乮俁乯儈儏乕僞儞僗嬠悢 乮俽俵嬠悢乯

丂丂丂丂嘆堄媊

丂丂丂丂丂丂俽俵嬠偼埲壓偺摿惈偵傛傝丄偆怚敪惗偵傕偭偲嫮偔娭梌偡傞嵶嬠偱偡丅

丂 丂丂丂丂丂丂侾丗嫮偄帟柺傊偺晅拝擻

丂 丂丂丂丂丂丂俀丗嫮偄巁嶻惗擻

丂丂丂丂丂丂丂 俁丗巁偺僨儞僞儖僾儔乕僋偱偺掆懾

丂丂丂丂丂丂 丂係丗帩懕揑側巁嶻惗擻

丂丂丂丂嘇應掕曽朄

丂丂 丂 丂丂 愩偺忋偱僗僩儕僢僾傪悢夞丄夞揮偝偣丄攟梴帋尡娗偵擖傟偰攟梴婍乮35乣37亷乯偱

丂丂丂丂丂丂 俀擔娫攟梴偟偰儈儏乕僞儞僗嬠偺悢傪挷傋傑偡丅

丂丂丂丂嘊昡壙曽朄 丂俽俵嬠悢

丂丂丂丂丂丂 Class 侽亖丂丂 0丂乮俠俥倀乛倣倢乯

丂丂丂丂丂丂 Class 侾亖 10枩 乮俠俥倀乛倣倢乯

丂丂丂丂丂丂 Class 俀亖 50枩丂乮俠俥倀乛倣倢乯

丂丂丂丂丂丂 Class 俁亖 100枩 乮俠俥倀乛倣倢乯

丂丂丂丂丂丂丂 丂丂 丂丂

丂

丂乮係乯擕巁嬠悢 乮俴俛嬠悢乯

丂丂丂丂嘆堄媊

丂丂丂丂丂丂俴俛嬠偼怘廗姷傗隁鈢丄晄椙廋暅暔偵偐偐傢傞偲偄傢傟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂偆鈢傗晄椙廋暅暔偑侾儢強偱傕懚嵼偡傞偲丄偦偺悢偵偐偐傢傜偢俴俛嬠偺憹怋偵桳棙偱偡丅

丂丂丂丂丂丂傑偨丄堸怘夞悢偺懡偄恖偱偆鈢傗晄揔崌曗捲暔偺懚嵼壓偵偍偄偰偼丄俴俛嬠偑憹怋偟傗偔側傝傑偡丅

丂丂丂丂丂丂懥塼検偲偺娭楢偵偮偄偰偼丄懥塼偺嶌梡乮峈嬠嶌梡丒忩壔嶌梡側偳乯偑俴俛嬠偺嬠悢偲娭學偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂嘇應掕曽朄

丂丂丂丂丂 丂嵦庢偟偨懥塼傪僗儔僀僪偺姦揤攟抧忋偵偐偗傞丅

丂丂丂丂丂 丂攟梴帋尡娗偵姦揤攟抧僗儔僀僪傪擖傟偰丄攟梴婍乮35乣37亷乯偱係擔娫攟梴偟偰俴俛嬠偺悢傪挷傋傑偡丅

丂丂丂丂嘊昡壙曽朄 丂俴俛嬠悢

丂丂丂丂丂丂丂Class 侽亖丂1000丂乮俠俥倀乛倣倢乯

丂丂丂丂丂丂丂Class 侾亖 1枩 乮俠俥倀乛倣倢乯

丂丂丂丂丂丂丂Class 俀亖 10枩丂乮俠俥倀乛倣倢乯

丂丂丂丂丂丂丂Class 俁亖 100枩 乮俠俥倀乛倣倢乯

丂丂丂丂丂丂丂 丂 丂

|

丂

丂 丂

丂 丂丂

丂丂

丂

丂 丂

丂 丂丂

丂丂