| 肺炎球菌感染症 (infection with Streptcoccus Pneumoniae) |

| |

1:肺炎球菌感染症

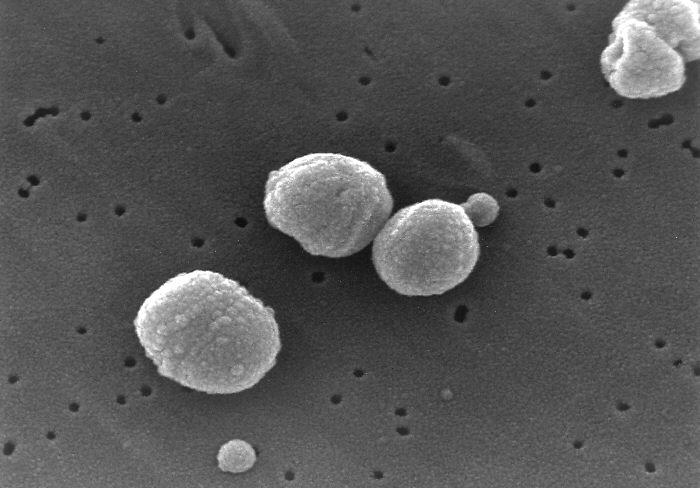

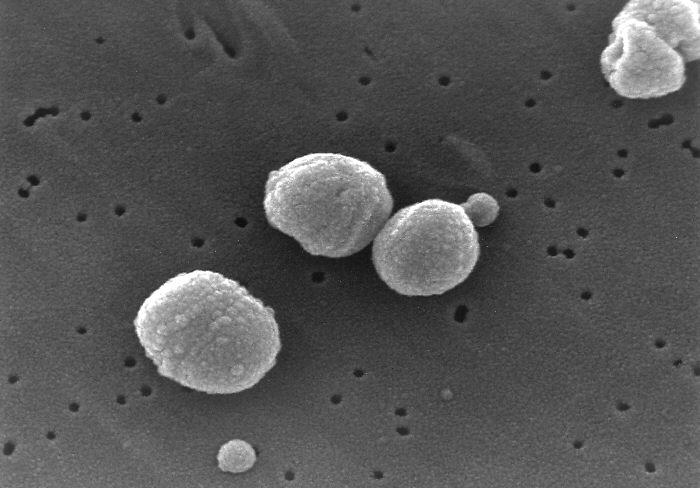

(1)肺炎球菌

グラム陽性の双球菌で、肺炎などの呼吸器の感染症や全身性感染症を引き起こすレンサ球菌です。

菌体表面に莢膜と呼ばれる多糖体を有する菌体構造を持ち、現在90種類以上分類されています。

G(+)球菌 G(+)球菌

(2)肺炎球菌感染症

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。

この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。

日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。

これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことが

あります。

2:感染様式

(1)感染経路

①飛沫感染

主に小児の鼻や喉に棲み付いています。

飛沫感染しますので、咳やくしゃみによって周囲に飛び散り、それを吸い込んだ人へと広がっていきます。

②接触感染

病原体の付着した手指の接触により伝播します。

(2)潜伏期間

1-3日程度です。

3:疫学

(1)発生数

15歳以上の市中肺炎の患者数は年間188万人(市中肺炎以外も一定数含まれる)で、その70%が入院し、

年間約74,000人が病院で死亡していると推定されています。

国により多少の差があるものの、特に成人における細菌性肺炎では肺炎球菌によるものが最多です。

(2)2012年発症数

2012年は、髄膜炎等の重篤な感染症が10万人当たり11.4人程度とされています。

患者数は徐々に減少していると報告されています。

(3)予後

わが国における市中肺炎の致死率は約6.3%位です。

肺炎の致死率は加齢とともに上昇し、重症例ではさらに上昇します。

(4)感染症法

侵襲性肺炎球菌感染症や侵襲性インフルエンザ菌感染症では5類感染症とされています。

診断7日以内に保健所に届け出の義務があります。

4:肺炎球菌感染症と症状

さまざまな疾病の起炎菌となり得ますが、大きく分けて局所感染症と全身性(侵襲性)感染症に分けられます。

(1)局所感染症

①肺炎

一般細菌としては(マイコプラズマやクラミジア、ウイルスを除けば)、市中肺炎の最大の起炎菌です。

乳幼児ではインフルエンザ桿菌に次いで多い起炎菌です。

また、乳幼児では全身性感染症の部分症状として肺炎が発症する場合があります。

鉄錆色の喀痰を示します。

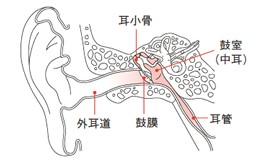

②急性中耳炎

特に乳幼児で問題になります。

乳幼児は耳管が短いため、鼻咽頭に常在する肺炎球菌が耳管を通って中耳に侵入しやすいため中耳炎を発症

してしまう場合があります。

耳管は、耳と鼻をつなぐ細い管状の通路です。 耳管は、耳と鼻をつなぐ細い管状の通路です。

(2)全身性(侵襲性)感染症

*概要

本来無菌であるはずの血液中で肺炎球菌が増殖している状態(菌血症)および、菌血症の合併症として発症する

臓器・器官の感染症を侵襲性感染症と呼びます。

乳幼児で多く見られます。

細菌の進入経路としては鼻咽頭から血流中へと菌が直接進入すると考えられています。

生後間もない状態は、母親から肺炎球菌に対する特異的な移行抗体(クラスIgG2)が肺炎球菌の感染を防いで

いますが、この抗体の濃度は生後数ヶ月で急激に減少してきます。

クラスIgG2の抗体産生能が成熟するのは4歳頃であり、移行抗体が消失した後から自力で産生できるまでの期間

は肺炎球菌の感染に対して無防備な状態です。

そのため、2ヶ月になったら可能な限り早期にワクチンで肺炎球菌に対する免疫を獲得しておくことが、肺炎球菌の

全身感染症を予防する唯一の方法となります。

①細菌性髄膜炎

肺炎球菌の全身性感染症として最も重篤なものです。

死亡率数%、神経学的後遺症は1~2割の患者で発症するとされています。

症状は発熱、頭痛、嘔吐、意識障害、痙攣などです。

症状の進行が極めて急速で、発症から24時間以内に死亡する場合もあります(劇症型)。

②播種性血管内凝固 (DIC)

肺炎球菌に限らず敗血症の合併症として重要です。

血液中の凝固因子が消費されるため、凝固という名を冠していますが症状は出血傾向です。

血管内に微小血栓を作り、その微小血栓が各種臓器に塞栓症状をきたすと考えられています。

結果、DICの状態が続くと多臓器不全に陥ります。

治療としては、蛋白分解酵素阻害薬(メシル酸ガベキサートなど)の投与、凝固因子の補充(新鮮凍結血漿輸血)

などがあります。

5:診断

中等症以上の肺炎の場合には入院による治療を考慮します。

特に敗血症を合併している場合や重症以上では、ICUまたはこれに準じた病室での集中治療を考慮します。

(日本呼吸器学会 「成人肺炎診療ガイドライン2017」から引用)

(1)A-DROPシステムによる重症度評価

A (Age)-----------男性70歳以上、女性75歳以上

D (Dehydration)----BUN 21mg/dL以上または脱水あり

R (Respiration)-----SpO2 90%以下(PaO2 60 torr以下)

O (Orientation)-----意識変容あり

P (Blood Pressure)--血圧(収縮期)90mmHg以下

軽症:上記5つの項目のいずれも満たさないもの。

中等症:上記項目の1つまたは2つを有するもの。

重症:上記項目の3つを有するもの。

超重症:上記項目の4つまたは5つを有するもの。ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする。

6:治療

(1)局所感染症

①第1選択薬

治療の第1選択はペニシリン系抗生物質です。

セフェム系も有効ですが、気道への移行がペニシリン系に比べると悪いとされています。

またセフェム系は1種類のペニシリン結合蛋白にしか結合できないため、耐性が獲得されやすいという問題が

あります。

近年ペニシリン耐性肺炎球菌が問題になっています。

そのため、肺炎球菌局所感染症に対するペニシリンの投与が見直されています。

②セフェム系抗菌剤他

乳幼児の急性中耳炎に対しては経口の新世代セフェム(セフジトレン・ピボキシル、セフカペン・ピボキシルなど)の

投与が一般的になっていました。

上記のような観点からアモキシシリン・クラブラン酸(AMPC/CVA, 商品名オーグメンチン、クラバモックス)の

使用が推奨されるようになりました。

(2)全身性感染症

全身性感染症では治療の遅れが生命の危機をもたらす危険があります。

治療開始当初からペニシリン耐性肺炎球菌にも有効な抗菌薬を投与することが求められます。

米国ではバンコマイシン(VCM)が推奨されています。

日本ではパニペネム・ベタミプロン(PAPM/BP)などカルバペネム系抗生物質が第一選択とされる場合が

多い様です。

感受性判明後、可能であればより抗菌スペクトラムの狭い抗菌薬(ペニシリン系など)に変更します。

7:予防

(1)肺炎球菌ワクチン

肺炎球菌ワクチンとは、肺炎球菌によって引き起こされるいろいろな病気(感染症)を予防するためのワクチン

です。

①ニューモバックス

肺炎球菌には93種の型があって、それぞれの型に対して免疫をつける必要があります。

ニューモバックスは、そのうちで感染する機会の多い23種類の型に対して免疫をつけることができます。

これらの23種類の型で、すべての肺炎球菌による感染症の約8割を占めています。

1回の接種で23の型ほとんどに対し、有効レベル以上の免疫ができ、その免疫は5年程度続きます。

②プレベナー13

プレベナー13は感染する機会の多い肺炎球菌の13種類の型に対して免疫をつけることができます。

これらの13種類の型で、すべての肺炎球菌による感染症の約6割~7割を占めています。

効果の持続性は長く、1回のみの接種です。

|

| 肺炎球菌感染症と口腔ケア |

| |

|

| 参考資料 |

| |

「成人肺炎診療ガイドライン2017」 一般社団法人日本呼吸器学会 2017

|

| |

22-3-28 |

|