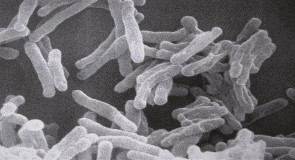

| ���j�@�iTb�Ftuberculosis) |

| |

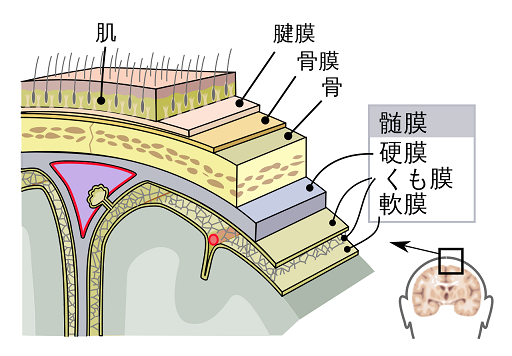

�P�F���j�ɂ���

�@(1)���j�� �@�@�@

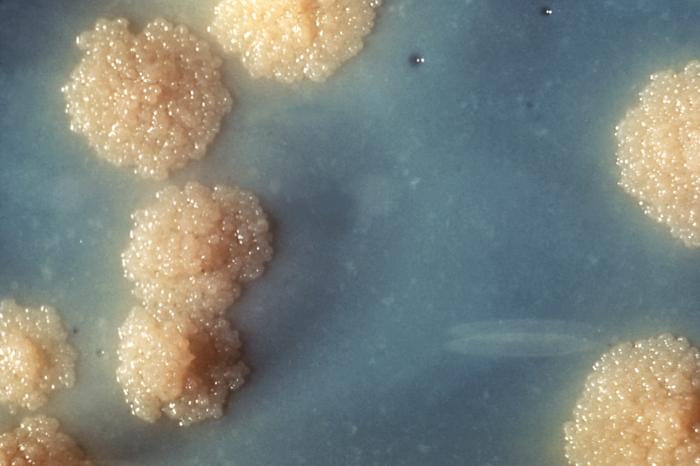

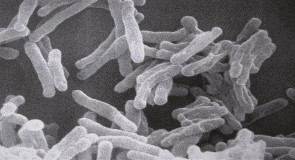

�@�@�@�@�@�O�����z�����ۂł���R�_�ۂ̈��ł��B

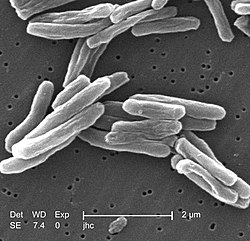

�@�@�@�@�@�ג��̞��ۂŁA�傫��2-4 x 0.3-0.6 ��m�̍D�C�����ۂł��B

�@�@�@�@�@�~�R�[���_�ƌĂ����L�̎����ɕx�זE�ǂ������ߏ��Ŗ�⊣���ɑ��č�����R����L���܂��B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@���O���Ɏア���ߒ��˓����ɔ����Ɛ����ԂŎ���ł��܂��܂��B

�@�@�@�@�@100���̎ϕ��ł�5���ȏ�A60���̎ϕ���20�`30���ȏ�Ŏ��ł��܂��B�B

�@�@�@�@�@���B�Ɏ��Ԃ�������A�|�{�ɂ�4�`8�T�Ԃ�����܂��B

�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@�i�Q�j���j�Ƃ�

�@�@�@�@�@���j�� (Mycobacterium tuberculosis) �ɂ������N������銴���ǂł��B

�@�@�@�@�@�D�����ʂ͔x�ł����A�S�g�̑���E�튯�Ɋ������܂��B

�@�@�@�@�@�����ȏǏ��悵�Ă��镔�ʖ��̑O��Ɂu���j�v��t��������Ȃǂ����Ăѕ��ɂ��ו�������Ă��܂��B

�@�i�R�j���j�ۂ��N������Ȏ���

�@�@�@�x���j

�@�@�@�@�@�r�ۂ�����Ύ��͂ւ̊����������N�������߁A�u�����@�̑ΏۂƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@

�@�@�A�x�O���j

�@�@�@�@�@���j�������p�߉�

�@�@�@�@�@�����j

�@�@�@�@�@���o���j

�@�@�@�@�@�ҒŃJ���G�X

�@�@�@�@�@���j��������

�@�@�B�������j

�@�@�@�@�@�x���j�̕a�����猋�j�ۂ����t�̗���ɂ���ĉ^��A���낢��ȑ���ɑ����̈�����̌��j���߂�

�@�@�@�@�@�`�����ꂽ�a�Ԃ������܂��B

�Q�F�����l��

�@�i�P�j�����o�H

�@�@�@��C�����A�j���� �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@���j�̊����o�H�͂قƂ�njo�C�����ł��B

�@�@�@�@�@���j�ۂ́A�l���P�����邱�Ƃŋ�C���ɎT���U�炳��A���̐l���z�����ނ��Ƃɂ���Ċ������܂��B

�@�@�@�@�@���Ȃ킿�A��C�����A�j�����ł��B

�@�@�@�@�@�������A�����H����g���A�ȂǂŊ������邱�Ƃ͂���܂���B

�@�@�@�@

�@�@�A�ڐG���� �@�@

�@�@�@�@�@���o���j�Ȃǂ̊����o�H�Ƃ��ẮA�������a������������i�Ǔ����E���s���E�����p�s�� �j���قƂ�ǂŁA

�@�@�@�@�@��������͋̕H�ł��B

�@

�@�@�@�B�ċA����

�@�@�@�@�@�����N�҂ł́A���A�a�A�����a�����t����������A�p��A���t�玿�X�e���C�h�ܓ��^�A�R���ܓ��^�A

�@�@�@�@�@�t���͂Ƃ������Ɖu�\�̒ቺ�C�S�g��Ԃ̈������C��R�͂����サ���ۂɁC�Â��a�����ɐ����c���Ă���

�@�@�@�@�@���j�ۂ��C�Ăё��B���Ĕ��a���邱�Ƃ�����܂��B

�@�i�Q�j��������

�@�@�@�@�@�l�����j�ۂ��z�����ꍇ�A10�`15���̐l�͂��̌�P�A�Q�N�̂����ɔ��ǂ��܂��B

�@�@�@�@�@����ȊO�̐l�̏ꍇ�A�ۂ͓~����ԂƂȂ�A�̓��ɗ��܂邱�ƂɂȂ�܂��B

�@

�@�@�@�@�@���ǂ��Ȃ������ꍇ�ł��A����ȂǂŐg�̂̒�R�͂�������ƁA����ł������j�ۂ��������n�߁A���j��

�@�@�@�@�@���ǂ��܂��B

�@�@�@�@�@���ǂ���̂́A�ۂ��̓��ɗ��܂����P�[�X��10�`15�����x�ƌ����Ă��܂��B

�R�F���j�̌����ƕa��

�@�i�P�j���j�̌���

�@�@�@�@�@�����͌��j�ۂ̊����ł��B

�@�@�@�@�@�����͋�C�����ŁA���j�ۂ͗l�X�Ȋ튯�ɂ����čזE�����s���܂��B �@�@

�@�@�@�@�@����ɑ��Ɖu�V�X�e���́A���j�ۂ��h��זE���Ɣr�����悤�Ƃ��܂��B

�@�@�@�@�@���̂��߁A�L�͂ɑg�D���j��A���u����Ώd�ĂȏǏ���N�����č����p�x�Ŏ��Ɏ���܂��B �@�@

�@�@�@�@�@�x���j�ɂ����錃�����x�o���Ƃ���ɂ��\���A����ɂ���ċN���钂���������������a�Ԃ��ے����Ă��܂��B

�@�i�Q�j���ʋۂ̕a���� �@

�@�@�@�@�@�����҂̑唼�͏Ǐ�ǂ���ꍇ�͏��Ȃ��A���njA������������ʓI�ł��B

�@�@�@�@�@�A���A������������10����1���ŏI�I�ɏǏ�ǂ��A���Â��s��Ȃ��ꍇ�A���a�҂̖������S���܂��B

�@�@�@�@�@���j�ۂ����̂悤�ɍł��a���͂̋����ۂ̈�ł��錴���́A���̎��ɋN�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�P�G�����͂������x����x��C��������B �@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�Q�G�Ɖu�זE�̃}�N���t�@�[�W���ŔɐB�ł���B �@�@

�@�@�@�@�@�@�@�R�G��������BCG���N�`���͒n��ɂ���Č��ʂ��ƂĂ��Ⴂ. �@

�@�@�@�@�@�Ɖu�זE�ł���}�N���t�@�[�W�i�H�זE�j�̒��ŔɐB�ł���Ƃ����A �ɂ߂ē���ȋ@�\�������Ă��܂��B

�@�@�@�@�@���̋@�\�͌��j�ۂ��}�N���t�@�[�W�̃��\�\�[���ƃt�@�S�\�[���̗Z����j�Q����\�͂������Ƃɂ��܂��B

�@�@�@�@�@�唼�̐���ȖƉu�\�͂�������҂ł́AT�זE�̏�������ă}�N���t�@�[�W���ƍۂ��E���ĕ������߂܂��B

�@�@�@�@�@���̂��ߖ��Ǐy���Ǐ�ōςނ��A�Ɖu�\�̗͂�����l�Ԃɂ͏d���Ǐ��ǂ���̂ł��B

�@�@�@�@�@�@

�S�F�u�w

�@�i�P�j���j�Ɗ����ǖ@

�@�@�@�@�@�����ǖ@�̓�ފ����ǂł���A����w���Ë@�ւ⌋�j�w���Ë@�ւőΏ����Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�@�@�@�@���j�\�h�@�i1951�N-���a26�N����j�͔p�~����A2007�N�i����19�N�j�Ɋ����ǖ@�ɓ�������܂����B�B

�@�i�Q�j�����Ґ�

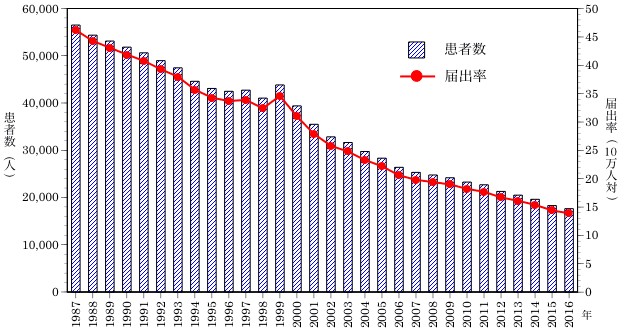

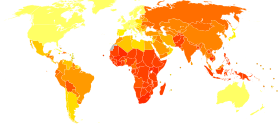

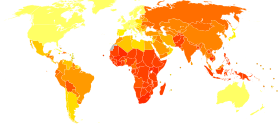

�@�@�@�@�@2016�N���_�ŁA���N18,000�l�O��̔��ǐ�������܂��B

�@�@�@�@�@���̂���2,000�l�O��̎��S�Ґ���F�߂܂��B

�@�@�@�@�@�@

�S�F�e��̌��j

�@�i�P�j�x���j

�@�@�@�x���j�Ƃ�

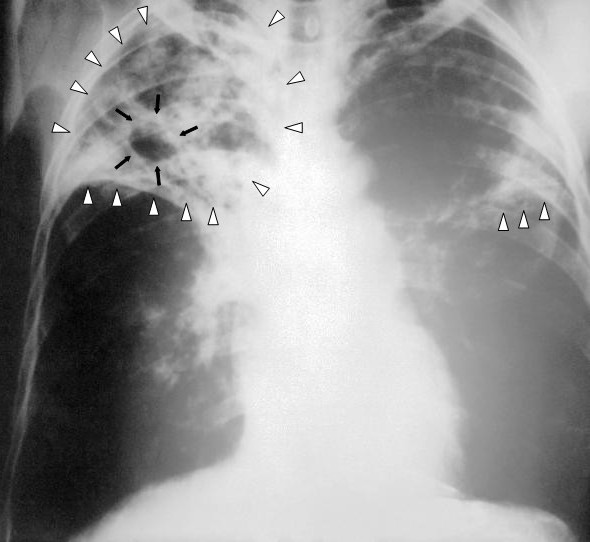

�@�@�@�@�@�x���j�͌ċz�펾���ŁA���{�ɂ����銴���҂�80%�͔x�ւ̊����ł��B

�@�@�A�Ǐ�

�@�@�@�@�@�����͑S�g���ӊ��A�H�~�s�U�A�̏d�����A37���O��̔��M�������Ԃɂ킽���đ����܂��B

�@�@�@�@�@�A�Q���ɑ�ʂ̊����������A����ٓI�ł���A�P�u�i�����j������܂��B

�@�@�@�@�@ႂ͔������Ƃ�����Ȃ����Ƃ�����A�܂���ႂ����Ƃ�����܂����A�i�s�ɂ��������Č��݉����܂��B

�@�@�@�@�@�R�������ɂ�鎡�Ö@���m������ȑO�͕s���̕a�ƌĂ�Ă��܂����B

�@�@�B�����f�f

�@�@�@�@�@�c�x���N������������

�@�@�@�@�@�\႓h�������i�`�[���E�j�[���Z�����F�j

�@�@�@�@�@����X�B�����@�Ȃ�

�@�@�@�@�@�@ �@Wikipedia �x���j �@Wikipedia �x���j

�@�@�C����

�@�@�@�@�@���ẮA�R�ۍ܂̃X�g���v�g�}�C�V���P�܂̓��^�Ō��ʂ�����܂����B

�@�@�@�@�@���݂͖�ܑϐ��l���̊댯�����邽�߁A�P�܂ł̎��Â͍s���܂����B

�@�@�@�@�@�C�\�j�A�W�h (INH)�A���t�@���s�V�� (RFP)�A�s���W�i�~�h (PZA)�A�G�^���u�g�[�� (EB)�A

�@�@�@�@�@�i�܂��̓X�g���v�g�}�C�V�� (SM)�j���S�ܕ��p�Ö@���s���ׂ��ł���ƍl�����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@���j�ۂ̒��ŁA�C�\�j�A�W�h����у��t�@���s�V����2�܂ɑϐ������ۂ͑��ܑϐ����j�ہv�ƌĂ�A���Â�

�@�@�@�@�@��a���邱�Ƃ�����܂��B

�@�@�@�@�@��x���ǂ����ꍇ�́A6�`9�����̓���Ö@����ʓI�ł��B

�@�@�@�@�@���Â𐳊m�Ɋ��������ꍇ�A�Ĕ�����5%�����ƂȂ�܂��B

�@�@�D���j�����҂̊Ǘ�

�@�@�@�@�@�x���j�͋�C�������N���邽�߁A�r�ۂ̂��錋�j���҂͊����Ǘ\�h�@�ɂ��A�����ݔ��̂��錋�j�a���ւ�

�@�@�@�@�@���@���`���Â����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@��Ï]���҂�N95�}�X�N�iFFP3�}�X�N�j������K�v������܂��B

�@�@�@�@�@�\႒��̔r�ۂ̂Ȃ��i�K�t�L�[0���j���҂́A�������@�̑Ώۂł͂���܂����B

�@�i�Q�j���j�������p�߉�

�@�@�@���j�������p�߉��Ƃ�

�@�@�@�@�@���j�������p�߉��́A���j�ۂ܂��͊֘A�ۂ̊����ɂ���Ĉ����N�������A�Ǘᐫ�������p�߂�

�@�@�@�@�@�����̓���̓������ǂł��B

�@�@�@�@�@�x�̊O�Ɍ���錋�j�����̍ł���ʓI�Ȍ`�Ԃł��B

�@�@�A�Ǐ�

�@�@�@�@�@�����p�ߎ(�����p�߉��j�ɉ����āA�y�x�̔��M��A�H�~�s�U�A�̏d�������Ȃǂ�����܂��B

�@�@�B����

�@�@�@�@�@�@�R���j��ɂ�鎡�Â͒ʏ�1�N�ʑ����܂��B

�@�@�@�@�@�@ �@Wikipedia �@���j�������p�߉� �@Wikipedia �@���j�������p�߉�

�@�i�R�j�����j

�@�@�@�����j�Ƃ�

�@�@�@�@�@���j�ۂɂ���ď�����咰�ɉ��ǂ�������a�C�ł��B

�@�@�@�@�@�x���j�ɍ������ċN�����ꍇ�������������j�Ƃ����A�x�ɕa�����݂��Ȃ��ꍇ�������������j�ƌĂт܂��B

�@�@�@�@�@

�@�@�A����

�@�@�@�@�@���j�ۂ��܂�ႂ����ݍ���Œ��Ɋ�������Ⴊ�����Ƃ���܂��B

�@�@�@�@�@

�@�@�B�Ǐ�

�@�@�@�@�@�����I�ȕ��ɁA�����c�����A�H�~�s�U�A�̏d�����A�����Ȃǂł��B

�@�@�@�@�@���ցi�����j�A�f���C�E�q�f�A�����c�����A���M�����Ƃ�����܂��B

�@�@�C�ӕʐf�f

�@�@�@�@�@�T�^�I�ɂ͉�ӕ��ɋN����A�N���[���a�Ƃ̊ӕʂ����ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�咰���j�̏ꍇ�͒�ᇐ��咰���Ƃ̊ӕʂ��d�v�ł��B

�@�i�S�j���o���j

�@�@�@�@�@�@�ڍׂ́A�u���o���j�v�@��

�@�i�T�j���j��������

�@�@�@���j���������Ƃ�

�@�@�@�@�@���j�ɂ���Ĉ����N������鐑�����ł��B

�@�@�@�@�@�����Ƃ͔]����ѐҐ����ی얌�̎��ł��B

�@�@�@�@�@�@ �@�@Wikipedeia ���� �@�@Wikipedeia ����

�@�@�A����

�@�@�@�@�@���j�̏����������A���邢�͖������j�̌o�ߒ��ɐg�̒��̂ǂ����̐��ݐ����j�a�ς����܂��܍ĔR���A

�@�@�@�@�@�]�������邢�͐����Ɉ������j�a��������Ĕ��ǂ��܂��B

�@�@�B�Ǐ�

�@�@�@�@�@���C�́A�ߕq�A�H�~�s�U�A���M�A���ɁA�q�f�A�z���A��������ȏǏ�ł��B

�@�@�@�@�@�����ʂ̌��j�ۊ����̏Ǐ��F�߂邱�Ƃ�����܂��B

�@�@�@�@�@�����d���A�]�_�o��Ǐ��F�߂邱�Ƃ�����܂��B

�@�@�C��������

�@�@�@�@�@���t�͉��F���āAcell 100-500�i�P�j���D�ʁj�A���`���A��O���R�[�X�������܂��B

�@�@�@�@�@�ې��������Ɣ�ׂĖ��炩�Ɏア�����������܂��B

�@�@�@�@�@���t�̓h�������͒ʏ�A���ŁA�|�{���ő�25%�̏Ǘ�ʼnA���ł��B

�@�@�@�@�@���tPCR�͊��x�������B

�@�@�D���Ö@

�@�@�@�@�@�x���j�ǂƓ��l�ł���A12�����̓������s���܂��B

�@�@�@�@�@�C�\�j�A�W�h�A���t�@���s�V���A�s���W�i�~�h�͐��t�ڍs�����ǍD�ł��B

�@�@�@�@�@�G�^���u�g�[���A�X�g���v�g�}�C�V���͊�{�I�ɐ��t�ڍs���͕s�ǂł����A�����̉��ǂ��F�߂���ꍇ�ɂ�

�@�@�@�@�@���t���Ɉڍs���܂��B

�@�@�@�@�@�f�L�T���^�]���͍ې��̂悤�ȃG�r�f���X�͂Ȃ����A�p���邱�Ƃ�����B

�T�F�����E�f�f

�@�i�P�j�c�x���N������������

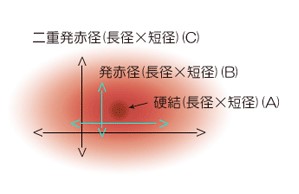

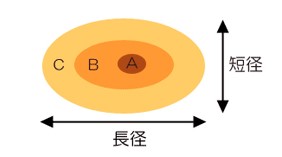

�@�@�@�@�@�c�x���N�����n�t������^��48���Ԍ�̐ڎ핔�ʂ̔��Ԃ̒��a�𑪒肵�āA���j������f�f������@�ł��B

�@�@�@�@�@�q�g�^���j�ۂ̔|�{�t���番���������������i����ނ̃^���p�N���j�ŁA���j�a���邱�Ƃ͂���܂���B

�@�@�@�@�@���Ԃ̒��a��10mm�����Ȃ�ΉA���A10mm�ȏ�Ȃ�Ηz���Ɣ��肵�Ă��܂��B�@

�@�@�@�@�@�A���̏ꍇ�͌��j�ɂ�������Ɖu�������Ă��Ȃ��ƍl�����܂��B

�@�@�@�@�@�z���́A���j�ۂɊ��������ꍇ��BCG�ڎ�ɂ�茋�j�ɑ���Ɖu�����łɐ������Ă���ƍl�����܂��B

�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@

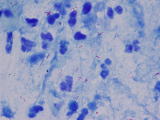

�@�i�Q�j�R�_�ۓh�������i�K�t�L�[�����j

�@�@�@�@�@�R�_�ۂ���ٓI�ɐ��F����R�_�ې��F���s���A�������ŋۑ̂��m�F���܂��B

�@�@�@�@�@�h�������͍R�_�ۂ����o���邤���ōł��ȕւŐv���ȕ��@�ł��B

�@�@�@�@�@�K�t�L�[�����Ƃ́A���F�����W�{��500�{�g��ɂ�鎋��ŋ��������ꍇ�̍R�_�ۂ̗L���Ɨʂ����������̂ł��B

�@�@�@�@�@�\႒��̔r�ۂ̂Ȃ��i�K�t�L�[0���j���҂́A�������@�̑ΏۂɂȂ�܂����B

�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�U�F����

�@�i�P�j���w�Ö@�@�@�@

�@�@�@�@�@���Â͉��w�Ö@����{�ł��B

�@�@�@�W���I�ȉ��w�Ö@���S�ܕ��p�Ö@

�@�@�@�@�@�ŏ���2�J���̓C�\�j�A�W�h�iINH�j�{���t�@���s�V���iRFP�j�A�s���W�i�~�h�iPZA�j�A�X�g ���v�g�}�C�V���iSM�j

�@�@�@�@�@�܂��̓G�^���u�g�[���iEB�j��4�܂Ŏ��Â��܂��B

�@�@�@�@�@���̌��4�J���Ԃ�INH �{RFP ��2�܁A�܂���INH �{RFP �{EB��3�܂Ŏ��Â��܂��B

�@�@�A����p

�@�@�@�@�@��W�]�_�o��Q���N�������Ƃ�����܂��B

�@�@�@�@�@���ꂪ�d�lj��������̌����ƂȂ�܂��B

�V�F�\�h�@�@�@�@�@�@

�@�i�P�j���N�`���ڎ�

�@�@�@�@�@BCG�iBCG�FBacille de Calmette et Guerin�A�J�����b�g�E�Q���������j�̐ڎ���s���܂��B

�@�@�@�@�@���j�\�h�A���j�ۂƗމ��̂炢�ۂ������ƂȂ�n���Z���a�ɑ��Ă��A20-80%�̗\�h���ʂ������܂��B

�@�@�@�@�@���̑��̍R�_�ۊ����ǂ̗\�h�ɂ��L���ȏꍇ������܂��B

�@�@�@BCG���N�`���Ƃ�

�@�@�@�@�@BCG�́A�����Ԕ|�{���J��Ԃ������Ƀq�g�ɑ���Ő��������čR�����������c�������j�ۂł��B

�@�@�@�@�@BCG���N�`�������N�`���ł���ABCG��l�דI�Ƀq�g�ɐڎ킵�Ċ��������邱�ƂŁA���j�ɜ늳���邱�ƂȂ�

�@�@�@�@�@���j�ۂɑ���Ɖu���l�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ł��B

�@�@�ABCG���N�`�����N�`���̓���

�@�@�@�@�@��Ő��ۃ��N�`���i�����N�`���j�ɂ́A���̃^�C�v�̃��N�`���i���ۃ��N�`��������N�`���j�Ƃ͈قȂ�A

�@�@�@�@�@�@�@�@��Ő��̔��������̓��ɒ蒅���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�E�C���X��זE���̂����ۂɍזE���Ɋ������N�������܂��B

�@�@�@�@�@���̂��߁A���̗l�Ȍ��ʂ����҂ł��܂��B

�@�@�@�@�@�@�P�j���ʂ����i�v�I�Ɏ�������B

�@�@�@�@�@�@�Q�j���ۃ��N�`���ł͗U���ł��Ȃ��זE���Ɖu���U���\�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���j�ۂ��זE�����ł���A���Ɋ������}�N���t�@�[�W�ɂ��זE���Ɖu�������h��ɏd�v�ł���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ���A���ۃ��N�`��������N�`���ł͏\���ȖƉu�������Ȃ����߁A��Ő��ۃ��N�`�����K�v�ł��B

�@�@�@�@�@�@�R�j�g�p�ۊ��̍���A���������ɑ���ϐ��̍��́A�ŏI�I�Ɋl������Ɖu�\�̍��ƂȂ��Č���܂��B

�@�i�Q�j�����o�H�̎Ւf

�@�@�@ �̔�����}��

�@�@�@�@�@���j�܂��͌��j�^�����҂́A���ӂāA�T�[�W�J���}�X�N�𒅗p�����܂��B

�@�@�@�@�@���҂ւ�N95�}�X�N�̒��p�͕s�K�ł���Ƃ���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�ڍׂ́A�u�}�X�N�v�A�u�}�X�N�̑I���v�@��

�@�@�A��C���̕��V�j�i���j�ہj������

�@�@�@�@�@��ʕa���̌��̏ꍇ�A�w�p�t�B���^�[�̐ݒu�A���邢�́A��莞�Ԗ��ɑ����J����ȂNJ��C���s���܂��B

�@�@�@�@�@�Ɨ��łȂ��ꍇ�ɂ͋��~�߂�K�v���L��܂��B

�@�@�B�x�ւ̋z����h��i�����\�}�X�N�FN95�}�X�N�j

�@�@�@�@�@��Ï]���҂���іʉ�҂́A���j�܂��͌��j�^�����҂̕a���ɓ�������ہAN95�}�X�N�𒅗p���܂��B

�@�@�@�@�@���̍ہAN95�}�X�N�́A���������p���A�t�B�b�g�`�F�b�N�Ŋm�F���܂��B

�@�@�@�@�@���j���҂��邢�͌��j���ے�łȂ����҂ɑ��āA�������I�̍����X�N�ł��鏈�u�i�C�ǎx�������A�C�Ǔ����ǁA

�@�@�@�@�@�z���A�^ᇂ̊����A�U���A�\ႂ���ъP��U��������z���Ö@�Ȃǁj���s���ۂ́A��Ï]���҂͕K��N95�}�X�N��

�@�@�@�@�@���p����K�v������܂��B

|

| ���j�ƌ��o�P�A |

| |

���j���҂̌��o�P�A

�r�ۂ�����Ύ��͂ւ̊����������N�������߁A�u�����@�̑ΏۂƂȂ�܂��B

�]���āA�����̏ꍇ�A��ʐl�����j���҂̌��o�P�A���s�����͂���܂���B

�������A���j���ے�o���Ȃ����҂ɑ��āA�������I�̍����X�N�ł��鏈�u�i�z���A�\ႂ���ъP��U��������z���Ö@�Ȃǁj���s���ۂ́A��҂͕K��N95�}�X�N�𒅗p����K�v������܂��B

N�X�T�}�X�N�����ł͂Ȃ��A�K�E���A�O���[�u�A�S�[�O���A�L���b�v�A�Ȃǂ̌l�I�����h���̒��p���K�v�ł��B

�@�@�@�@�@�@

|

| �Q�l���� |

| |

�@�@���j�f�ÃK�C�h �@�@���j�f�ÃK�C�h

�@�@��w�̂���� ���j�Ɣj���R�_�ۏ�Up to Date�\�\�f�f,����,������,���a�\�h 2022�N 280��6�� �@�@��w�̂���� ���j�Ɣj���R�_�ۏ�Up to Date�\�\�f�f,����,������,���a�\�h 2022�N 280��6��

�@�@�Ȃ������ǂ��l�ލő�̓G�Ȃ̂��H (�x�X�g�V��) �@�@�Ȃ������ǂ��l�ލő�̓G�Ȃ̂��H (�x�X�g�V��)

|

�@

�@ �@�@

�@�@

�@

�@ �@�@

�@�@