| |

1:感染性胃腸炎

(1)急性胃腸炎とは

下痢症を医学的には急性胃腸炎といい、嘔気、腹痛、下痢などの胃腸症状が出現する一過性の疾患です。

その原因の約70%をウイルス感染、約15%を細菌感染が占めており、それらを感染性胃腸炎と分類します。

ウィルスや細菌感染以外にも、刺激の強い飲食物の取りすぎ、日々のストレスからくることもあります。

(2)感染性胃腸炎

感染性胃腸炎は、細菌、ウイルスなどによる下痢・嘔吐等の胃腸炎症状を起こす感染症の総称です。

約15%の細菌性下痢症とは、いわゆる食中毒です。

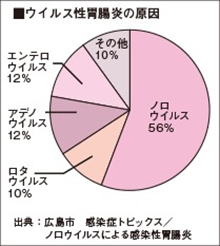

約70%のウイルス感染の原因となる病原体の多くが、ノロウイルスです。

その他にもロタウイルス、サポウイルス、アデノウイルス、アストロウイルスなどがあります。

2:感染性胃腸炎の原因

(1)細菌感染の場合

サルモネラ菌、腸炎ビブリオ、大腸菌などが主な原因で、夏場の食中毒などを引き起こします。

①原因菌

原因菌としてサルモネラ菌が最も多く、腸炎ビブリオ、大腸菌、キャンピロバクター、ブドウ球菌などがあります。

ブドウ球菌は生卵から、キャンピロバクターは牛肉から多く感染します。

②腸管出血性大腸菌(O157)

水溶性の下痢から始まり、5日ほどで血便が出現します。

また強い腹痛も伴います。

ほとんどが改善しますが、10%は腎不全をきたし1-2%がけいれんを起こします。

致死率は約5%といわれております。

感染源は焼肉、ユッケ、レバ刺し、汚染された牛乳や野菜や果物などがあります。

ただし、O157は熱に弱いため75℃で1分以上加熱すれば死滅します。

(2)ウィルス感染の場合

ノロウィルス、ロタウィルス、エンテロウイルス、アデノウィルスなどで、これらは冬に感染しやすいと言われています。

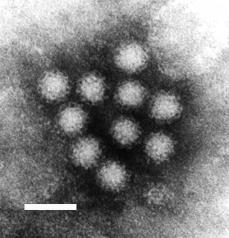

①ノロウイルス

ロタウイルスに比べて症状は比較的軽く、2日程度で改善します。

ノロウイルスは感染力が強く、乾燥状態でも60日間ほど生息し続けるため集団感染や大流行をすることが少なく

ありません。

かきなどの貝類に濃縮せれていることが多いので注意が必要です。

アルコールではウイルスは死滅しないため、次亜塩素酸ナトリウムや熱湯で消毒します。

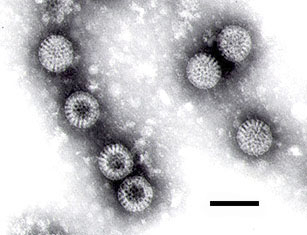

②ロタウイルス

口から入り、小腸で増えて下痢を起こし脱水症状に陥ります。

ほとんどが1歳前後から2歳以下で1割の子供が入院が必要なほど重篤となります。

全世界では年間で60-80万人がロタウイルス感染で死亡しております。

感染ルートは便や吐物からで、家具や玩具、タオルなどに触れ、ウイルスは10日ほどその場で生息します。

アルコール消毒は効果がなく流水でよく手洗いをしてください。

また生ワクチンを接種することが大切です。

(3)寄生虫性感染

まざまな原生動物が胃腸炎の原因となりうる。

特によくみられるのがランブル鞭毛虫です。

赤痢アメーバやクリプトスポリジウム もまた原因となり得ます。

ランブル鞭毛虫。ひどい下痢と腹部の痙攣を特徴とする胃腸炎を起こします。 ランブル鞭毛虫。ひどい下痢と腹部の痙攣を特徴とする胃腸炎を起こします。

2:感染様式

(*)概要

①潜伏期間

病原体により異なりますが、潜伏期間は1~3日程度です。

②感染経路

病原体が付着した手で口に触れることによる摂食感染

汚染された食品を食べることによる経口感染

(1)細菌感染

食物を介した感染が主となります。

(2)ウイルス感染

ウイルスは主に糞口感染によって伝播します。

感染者の便に潜んでいるウイルスがトイレの便座やドアノブなどに付着し、他の人が触ってしまうことで感染

します。

また、嘔吐がある場合には、吐しゃ物にもウイルスが含まれているため、吸い込んだり触ったりすることで感染する

ことがあります。

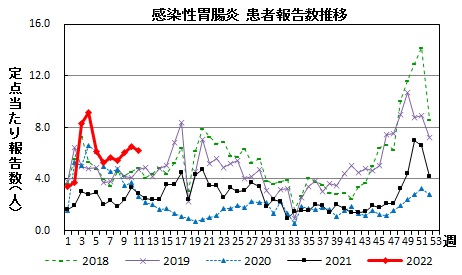

3:疫学

特に例年、11月頃から患者数が増加し始め、その後に急増して12月頃にピークとなる傾向があります。

また、冬期にはノロウイルス、春先にはロタウイルスによる感染症や食中毒が多く発生しています。

群馬県HPから引用 群馬県HPから引用

4:症状

(1)主な症状

発熱、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛などがあり、食事が取り辛くなります。

有症期間は平均5~6日です。

(2)感染源に特徴的な症状

①細菌感染

細菌性胃腸炎の方が、ウィルス性胃腸炎に比べると症状が重く出る傾向があります。

嘔吐や下痢が続くと脱水症状に陥ることもあり、特に幼児や高齢者では、注意が必要です。

②ロタウィルスの症状

特徴的で、便が米のとぎ汁のような白色の水様便になります。

5:診断

患者の糞便より、細菌培養(細菌)、ウイルス分離(ウイルス)、直接検鏡(カンピロバク タ、寄生虫)、

抗原検出(ロタウイルス、腸管アデノウイルス、EHEC O157 抗原、ベロ毒素)、電子顕微鏡(SRSV)、PCR 等を

行います。

6:治療

(1)細菌感染の場合

抗生剤の点滴、内服を行います。

(2)ウイルス感染の場合

整腸剤や吐き気止めなどの薬による対症療法を行い胃腸炎の症状を抑えていく治療を行います。

|