| |

1:HBV感染症

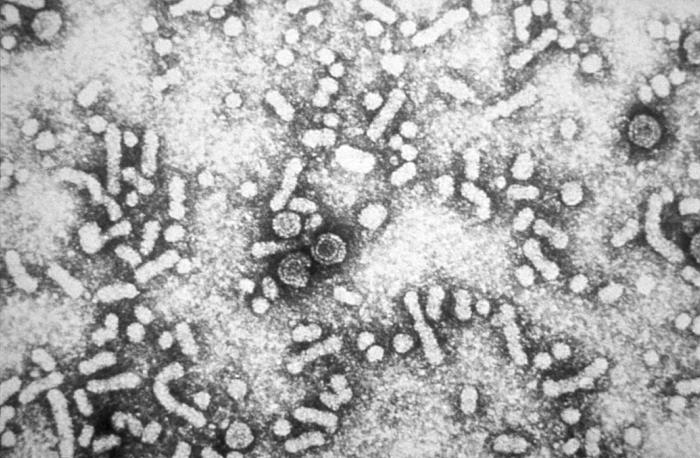

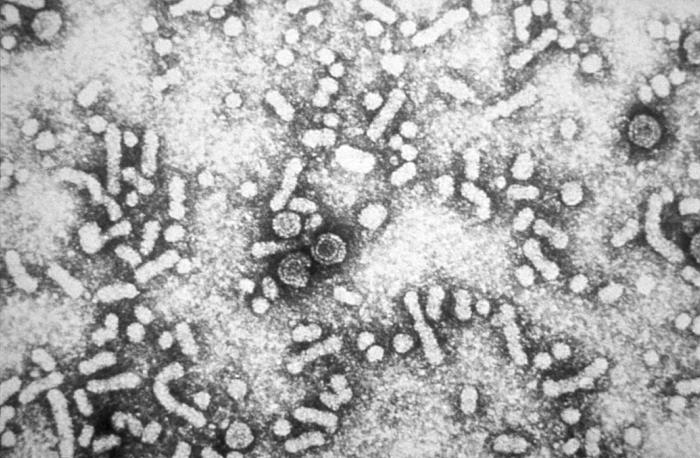

(1)B型肝炎ウイルス

①HBVについて

環状二本鎖DNAとDNAポリメラーゼを再蔵するコア粒子(Dane粒子)と、それを包むエンベロープからなります。

径約42nmの球状ウイルスで、外被(エンベロープ)とコアの二重構造を有しています。

表面を被うエンベロープ蛋白がHBs抗原、その内側のコア蛋白がHBc抗原と呼ばれています。

コアの中には、不完全二本鎖のHBV-DNAやHBV関連DNAポリメラーゼが存在しています。

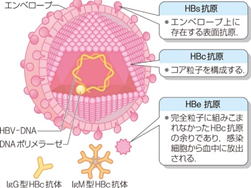

②HBVの増殖

HBVは以下のように増殖し、血中に放出されます。

HBc抗原は、形を変えHBe抗原として血中に出るため、HBc抗原は血中で検出されません。

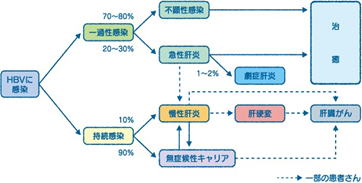

(2)B型肝炎

B型肝炎ウイルス(HBV)は肝臓に感染して炎症(肝炎)を起こします。

肝炎が持続すると慢性肝炎から肝硬変、さらには肝がん(肝細胞癌)へと進展する可能性があります。

2:感染様式

(1)感染形式

①水平感染

性行為、性感染症、輸血、臓器移植、刺青、針刺し事故、注射器の使い回し、コンタクトスポーツ等で感染します。

補足:針刺し事故

針刺し事故によるHBVの感染率は20~40%と高く注意が必要です。

院内の針刺し事故により感染するケースが多いとされています。

事故後後の初期対応として、直ちに傷口を流水と石けんで洗います。

感染のリスクがあると考えられる人に対しては、HBIGとHBワクチンを用います。

②垂直感染

母子感染で、母親から胎児へ感染します。

(2)潜伏期間

60日~150日位で、平均して90日です。

(3)感染した場合の経過

①症状の経過

70~80%は無症状で経過します。

20~30%が急性肝炎を発症します。

1~2%が劇症肝炎化します。

②抗原・抗体の推移

最初にHBc抗体が産生されます。

1~2ヶ月でHBe抗体が産生されます。

これを、セロコンバージョンと言います。

セロコンバージョンとは、HBe抗原がマイナス、HBe抗体がプラスになった状態です。

これはB型肝炎ウイルスの活動が抑え込まれた状態を意味しています。

セロコンバージョンが起こり肝炎が沈静化しても肝硬変、肝細胞癌へと進展する例が多数存在します。

6ヶ月以降にHBs抗体が産生されます。

HBs抗体が産生されると、他者への感染は起こらないとされています。

またHBVの遺伝子は肝臓から完全に排除されているわけではなく、肝炎再燃の可能性があります。

そのため、HBe抗体陽性者でも厳重な経過観察が必要とされています。

109回歯科医師国家試験 109A16 から引用

3:疫学

(1)感染者数

感染経路は, 母児感染が予防されているわが国ではほとんどが性行為感染症とされています。

現在、年間約10,000人の新規感染者がいると推測されています。

(2)HBV持続感染者(キャリア)数

日本には推定110万~140万人のHBV持続感染者(キャリア)が存在すると考えられています。

4:症状

(1)B型急性肝炎

感染して1~6ヶ月の潜伏期間を経て、全身倦怠感、食欲不振、悪心、嘔吐、褐色尿、黄疸などが出現します。

黄疸はまず眼球結膜(目の白目の部分)が黄色くなります。

その後皮膚も黄色みを帯びてきます。

尿の色は濃いウーロン茶様となります。

中には、激しい肝炎を起こして生命を維持できない状態(肝不全)となる、いわゆる劇症肝炎になることもあります。

一般に、劇症化に至らない場合には、数週間で肝炎は極期を過ぎ、回復過程に入ります。

発症時にはHBs抗原、HBe抗原が陽性となりますが、1~2ヶ月でHBs抗原、HBe抗原は陰性化します。

その後HBe抗体、HBs抗体が順次出現します。

HBe抗体やHBs抗体が陽性にならない症例も時々みられます。

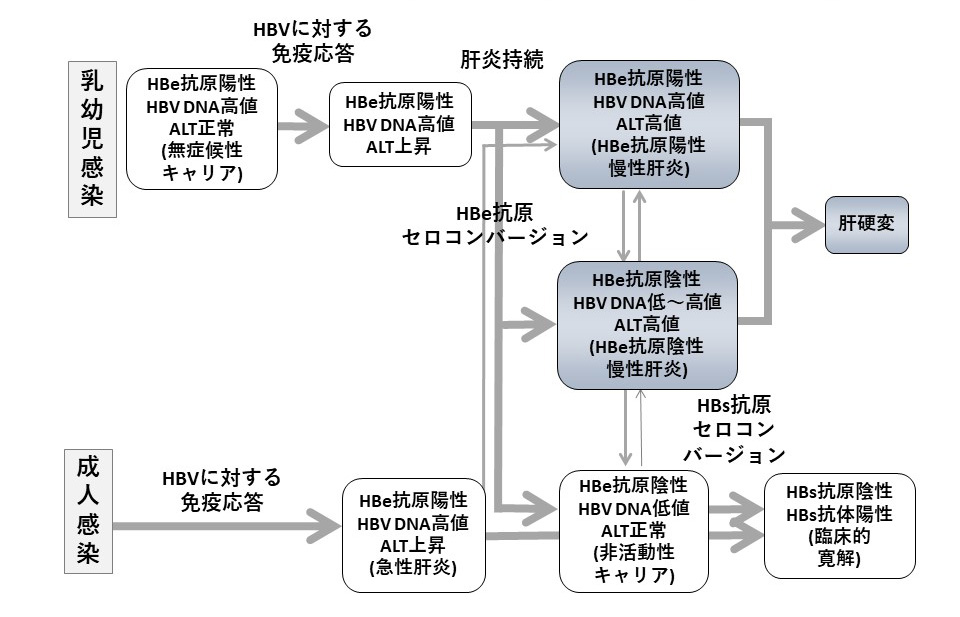

(2)B型慢性肝炎

①出産時ないし乳幼児期にHBVが感染した場合

この時期に感染すると持続感染に移行します。

生後数年~数十年間は肝炎の発症はなく、感染したHBVは排除されずに体内で共存しています。、

この状態を無症候性キャリアと言います。

②思春期以降の感染

思春期を過ぎると自己の免疫力が発達し、HBVを異物(病原物質)であると認識できるようになります。

白血球(リンパ球)がHBVを体内から排除しようと攻撃を始めます。

この時リンパ球がHBVの感染した肝細胞も一緒に壊してしまうことで肝炎が起こり始めます。

一般に10~30歳代に一過性に強い肝炎を起こし、HBe抗原陽性のウイルス増殖の高い状態からHBe抗体陽性の

比較的ウイルスが少ない状態に変化します(HBe抗原からHBe抗体へのセロコンバージョン)。

HBe抗体陽性となった後は、多くの場合肝炎はおさまっていきます(非活動性キャリア)。

このように思春期以降に一過性の肝炎を起こした後は、そのまま肝機能が一生安定する人がおよそ80~90%

ですが、残りの10~20%の人は慢性の肝炎が持続し、その中から肝硬変、肝がんになる人も出てきます。

国立国際医療研究センター HPから引用

(3)de novo 急性B型肝炎

近年、さまざまな免疫抑制剤・抗がん剤・分子標的治療薬が開発され、使用されています。

それらの使用により沈静化していたB型肝炎か再燃するものです。

劇症肝炎への移行率が高く、注意を要する病気です。

2001年リツキシマブとステロイドの併用により加療していた悪性リンパ腫患者が、B型肝炎を発症したことが報告

されてからクローズアップされています。

補足:de novoとは---「新たに」という意味のラテン語。

5:検査・診断

(1)肝機能検査

①AST (GOT)、ALT (GPT)

肝炎を発症しているかどうか、また生じた肝炎の程度を調べるには、AST (GOT)やALT (GPT)の血液検査を

行います。

これらは肝臓の細胞の中にある酵素で、細胞が肝炎で破壊されると血液中に出てきます。

正常値は施設によって異なりますが、40~50 U/L未満が正常値となります。

急性肝炎、慢性肝炎の時には、AST、ALTは異常高値となります。

一般にAST、ALTの数値が高ければ高いほど、肝炎を患った期間が長ければ長いほど、肝硬変になりやすいと

いわれています。

B型慢性肝炎の患者さんの中には、20歳代から激しい急性増悪を繰り返し、比較的若い30、40歳代で肝硬変に進行

することもあります。

②血清ビリルビン値

急性肝炎あるいは肝硬変で肝臓の機能が著しく低下すると黄疸が出現します。

この黄疸の程度の指標になるのが血清ビリルビン値です。

正常値は1~1.5 mg/dL以下で3.0 mg/dL以上になると眼球結膜あるいは皮膚が黄色くなる「黄疸」が出現し始め

ます。

③血小板(Plt)、プロトロンビン時間(PT)、アルブミン (Alb)、コリンエステラーゼ (ChE) など

④肝細胞癌の腫瘍マーカー

AFP、AFP-L3、PIVKA-II

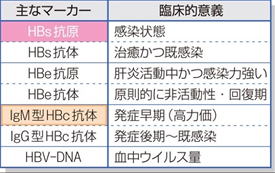

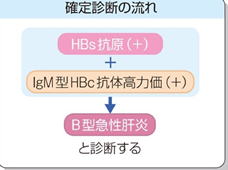

(2)B型肝炎ウイルス検査

①HBs抗原

HBVの感染を調べるためには、まず血液検査でHBs抗原の有無を調べます。

HBs抗原が陽性であれば、100%HBVに感染していると考えられます。

逆にHBs抗原が陰性であれば、多くの場合は、HBVに感染していないと考えて差し支えありません。

②HBe抗原、HBe抗体

HBs抗原が陽性であれば、次にHBe抗原とHBe抗体を調べます。

1)HBe抗原陽性かつHBe抗体陰性の場合

HBVの増殖力が強く、他の人への感染の可能性が高いと考えられます。

肝炎の活動性が高い時期の多くはこの状態です。

2)HBe抗原陰性かつHBe抗体陽性の場合

HBVの増殖は弱く、肝炎は鎮静化し、他の人への感染の可能性が低いことが多いと考えられます。

中にはHBe抗体が陽性になっても、肝炎が徐々に進行して肝硬変になったり、あるいは肝炎が進行しなくても

肝がんが発生したりすることがあります。

定期的な血液検査や画像検査(超音波検査やCT検査等)が必要です。

HBe抗体陽性の人は他人に感染させるリスクは高くないですが、万一感染すると劇症肝炎のような激しい肝炎を

起こすことがあるため注意が必要です。

③HBs抗体

B型急性肝炎を発症して治癒した人、あるいはB型肝炎ワクチンを接種した人はHBs抗体が陽性となります。

HBs抗体が陽性の人は、仮にHBVが体内に入ってきてもウイルスは排除され、肝炎を発症することはありません。

HBs抗体はいわゆる中和抗体といって、はしかの抗体と同じような感染を防ぐ役割をします。

④HBV-DNA

HBVのウイルス量を具体的に数値化したものがHBV-DNAです。

特にインターフェロン(IFN) 療法や抗ウイルス薬(核酸アナログ)を使用した治療効果を見るときに有用です。

ウイルス量が4.0 log IU/mlと表示された場合は血液1ml中に約1万(10の4乗)個のウイルスがいることを意味して

います。

ウイルス量が少なくなると、1.0 log IU/mL未満、あるいは検出せずなどと表示されます。

仮に血中ウイルス量が検出せずとなっても、多くの場合HBVは肝臓内に存在し、決してウイルスが消失したわけでは

ありません。

6:治療

(1)治療方法

①B型急性肝炎

急性肝炎は一般に抗ウイルス療法は必要ありません。

食欲低下などの症状があれば水分や栄養補給のために点滴などをおこないますが、 基本的には慢性肝炎の治療

に使う肝庇護薬は使用せず、無治療で自然にHBVが排除されるのを待ちます。

ただし劇症肝炎と呼ばれる非常に強い肝炎が起こり、放置すれば命にかかわる可能性もあると予想される場合には、

抗ウイルス薬として核酸アナログ製剤の投与、ステロイドの大量投与や血液を浄化するための血漿交換、血液透析

などの肝臓の機能を補助する特殊な治療を必要とする場合があります。

さらに肝炎が進行する場合は、肝移植を行わないと救命できない場合もあります。

②B型慢性肝炎

B型慢性肝炎の患者さんに持続感染しているHBVは身体から完全排除することは出来ません。

C型慢性肝炎の場合にはC型肝炎ウイルス(HCV)に対するインターフェロン(IFN)療法、あるいは直接作用型

抗ウイルス薬(DAA)の内服治療により、かなり高率にウイルスの増殖を抑えることが期待できます。

しかし、HBVに対してはIFNを用いても、核酸アナログ製剤を用いても、現在の治療薬では、ウイルスの完全排除は

期待できません。

これがHBVに対する治療とHCVに対する治療の根本的な違いです。

(2)治療薬

①IFN療法

慢性肝炎の状態にある患者さんが治療の対象になります。

HBe抗原陽性例に対しては、週3回のIFNの筋肉あるいは皮下注射を24週間行います。

HBe抗原の有無にかかわらず、ペグインターフェロンα2a製剤の週1回48週間投与が保険適用となっています。

IFN療法が奏効すればIFN投与を中止してからも、そのままHBVは増殖せず肝炎は鎮静化します。

しかしIFNの効果が不十分でHBe抗原が陰性化しない症例、IFNを中止するとHBVが再度増えて肝炎が再燃する症例

も多く、IFN療法の奏効率は30~40%と言われています。

IFN療法の副作用は、開始当初に38度を超える発熱、全身倦怠感、関節痛、筋肉痛が最もよく認められます。

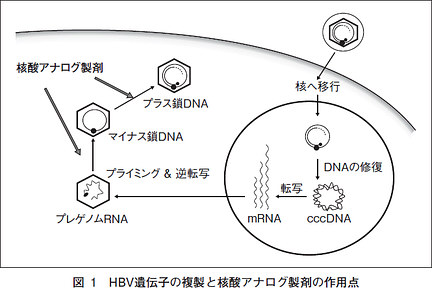

②核酸アナログ製剤

直接ウイルスに作用してHBVの増殖を抑えて肝炎を鎮静化させます。

薬に対する耐性ウイルスがいなければ、薬が効いている間はHBVのウイルス量は低下し、肝炎は起きなくなって

きます。

IFNと異なり、薬を中止すると多くの症例で肝炎は再燃します。

一旦内服を開始してから患者さん自身の判断で核酸アナログ製剤を自己中止しますと、時に肝炎の急性増悪を

起こし、 最悪の場合肝不全で死に至る場合があります。

絶対に核酸アナログ製剤を自己中止してはいけません。

ラミブジン(ゼフィックスR)、アデホビル(ヘプセラR)、エンテカビル(バラクルードR)、テノホビル(テノゼットR)

の4種類の製剤が使用されています。

抗ウイルス療法の治療対象は慢性肝炎症例ではHBe抗原陽性、陰性に関わらずALTが31IU/l以上、

HBV-DNA量が4 log copy/ml(2000IU/ml)以上である。

『医学のあゆみ』 242巻5号 2012年8月4日 p.460-464 から引用

③肝庇護療法

肝炎を抑える目的で肝庇護療法を行うことがあります。

ウイルス量は減少しません。

治療薬は内服薬のウルソデオキシコール酸と、注射薬のグリチルリチン製剤が一般的です。

いずれの薬剤も軽度の肝障害に対してはある程度有効ですが、B型肝炎特有の急激な肝障害の出現時(急性増悪)

には肝庇護剤はあまり有効ではありません。

7:予防

(1)衛生管理

①標準予防策

手洗いなどの感染対策。

塩素剤、ホルマリンなどによる消毒。

②針刺し事故の防止

③性行為感染の予防

(2)B型肝炎ワクチン

①B型肝炎ワクチンについて

B型肝炎は慢性化・劇症化を起こすことがあります。

C型肝炎と異なり、抗HBs人免疫グロブリン(HBIG)とHBワクチンにより予防可能です。

現在ワクチンとしてはHBVの遺伝子を酵母に組み込み産生させた抗原タンパクを用いています。

不活化ワクチンであるため、妊娠中または授乳期の投与も安全であるとされています。

②予防接種のスケジュール

B型肝炎ウイルス検査を行います。

(既にB型肝炎ウイルスに感染している方は、予防効果は期待できません。)

接種回数は3回です。(初回、1ヶ月後、6ヶ月後)

3回目の予防接種後から1ヶ月後に、抗体確認検査を行います。

抗体が作られた場合に個人差はありますが、約5年間位は抗体が残るためB型肝炎ウイルスを予防することが

できます。

③定期接種

母親がキャリアでない場合は、生後2か月での接種が推奨されていて、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチン(PCV13)、

ロタとの同時接種が可能です。

4週間隔で2回、2回目から4?5か月経ってから1回の合計3回接種します。。

④B型肝炎ウイルスに暴露してしまった後のワクチン接種

HBV曝露後には早期(7~14日後まで)に、HBIGの筋肉内接種、およびB型肝炎ワクチンを接種すれば感染予防効果

が期待されます。

|