| �C���t���G���U�@�iFlu�FInfluenza) |

�P�F�C���t���G���U�Ƃ�

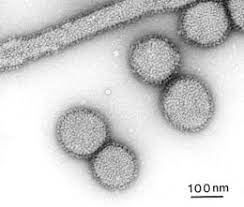

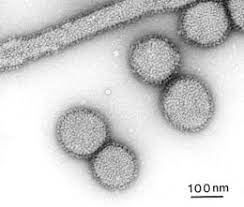

�@�i�P�j�����E�C���X

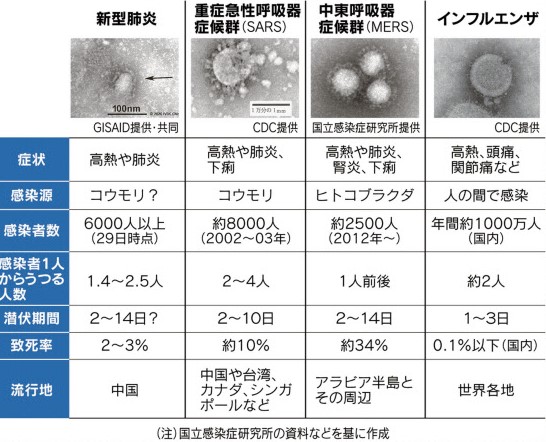

�@�@�@�@�@�C���t���G���U�v�̕a���̂�RNA�E�C���X�̃C���t���G���U�E�C���X�ł��B

�@�@�@�@�@�ȉ���4��ނ����݂��܂��B

�@�@�@�@�@A�^�C���t���G���U�E�C���X----�G�ߐ��C���t���G���U�A���C���t���G���U�Ȃ�

�@�@�@�@�@�@�@�@A�^�C���t���G���U�E�C���X�ł́AH1N1�AH1N2�AH3N2����Ƀq�g�̊Ԃœ`�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@A�^�C���t���G���U�͂Ƃ�킯�����͂������A�Ǐ���d�ĂɂȂ�X��������܂��B

�@�@�@�@�@B�^�C���t���G���U�E�C���X----�G�ߐ��C���t���G���U

�@�@�@�@�@C�^�C���t���G���U�E�C���X----��ɏ����Ɋ������܂��B

�@�@�@�@�@D�^�C���t���G���U�E�C���X----�E�V��u�^�Ȃǂ̉ƒ{�Ɋ������܂�

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@�i�Q�j�C���t���G���U

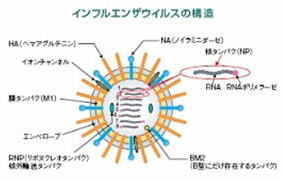

�@�@�@�@�@�G���x���[�v�����A�}�C�i�X���̈�{��RNA�E�C���X�ł���C���t���G���U�E�C���X�������̊����ǂł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�a���ƂȂ�C���t���G���U�E�C���X�ɂ�A�^�EB�^�EC�^�ED�^��4��ނ�����܂��B

�@�@�@�@�@��C�����Ǐ�E�C�������Ǐ�A�ċz�펾���Ȃǂ�悵�܂��B

�@�@�@�@�@���s�����`�i��イ������������ڂ��j�A�����ė����i��イ����j�Ƃ��Ă�܂��B

�@�@�@�@�@���{���ł��C���t���A�p��ł�flu�Ɨ�����邱�Ƃ������l�ł��B�@

�@�@

�@�@�@�@�@��Ȋ����o�H�͔����A�ڐG�����ł��B �@

�@�@�@�@�@���N�`���Ŝ늳���͒ቺ���A�늳�����ꍇ���y�ǂƂȂ�܂��B �@

�@�@�@�@�@���{�ł͓~�`�t�ɗ��s���܂��B

�@�@�@�@�@�����A����҂ł͔x���Ȃǂ̍����ǂŎ��S���邱�Ƃ�����̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2020�N1��29���@���o�V��������p

�Q�F�����l��

�@�i1�j�����o�H

�@�@�@�@�@��Ɏ���3�̃��[�g�œ`�d���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@���҂̔S�t���A���l���ڂ�@������璼�ڂɓ����o�H

�@�@�@�@�A���҂̊P�A������݁A�Γf���o���Ȃǂɂ�蔭���������z�����ތo�H

�@�@�@�@�B�E�C���X���t����������A����̂悤�Ȓ��ړI�ȐڐG�ɂ��A���ʂ�������E�C���X���N������o�H�B

�@�i�Q�j��������

�@�@�@�@�@�������ăE�C���X���̓��ɓ����Ă���A2���`3�����ɔ��ǂ��邱�Ƃ������B

�@�@�@�@�@��������10�����ɋy�Ԃ��Ƃ�����܂��B

�R�F�u�w

�@�@�C���t���G���U�͉��ђn��ɂ����Ė��N�H����~�ɂ����āA�L���͈͂ɎU�����Ǘ�������N�����܂��B

�@�@�G�ߐ��̗��s��A�^�����B�^�C���t���G���U�E�C���X�̗��҂ɂ���Ĉ����N������܂��B

�@�@1968�N�ȗ��C�G�ߐ��C���t���G���U�̑啔����H3N2�iA�^�C���t���G���U�E�C���X�j�ɂ���Ĉ����N������Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�T�ˁA12�����炢����S�����{���炢�܂Ŋ������������Ă��܂��B

�S�F�Ǐ�

�@�i�P�j��ȏǏ�

�@�@�@�@�@���ׁi���ʊ��`�j�Ƃ͈قȂ�A��r�I�}���ɏo�����鈫���A���M�A���ɁA�S�g���ӊ��A�ؓ��ɂ�����Ƃ��A

�@�@�@�@�@�����ɁA�@�`�A�@�A�P�AႂȂǂ̋C�����Ǐ���܂��B

�@�@�@�@�@���ɁA�q�f�A�����Ƃ������ݒ��Ǐ���ꍇ������܂��B

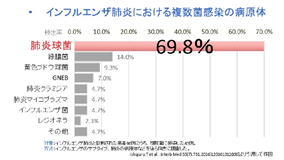

�@�i�Q�j��v�ȍ�����

�@�@�@�@�@��ȍ����ǂ��x���ƃC���t���G���U�]���ł��B

�@�@�@�@�@�x�����C���̍ۊ����ǂ𑱔������S���邱�Ƃ�����܂��B

�@�@�@�@�@�܂��A�^�AB�^�̗���������ꍇ������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�i�R�j��������

�@�@�@�@�@�������Ԃ͒ʏ�1�`2���ł��B

�@�@�@�@�@�����������ꍇ������A�ő���7�`10���܂łł��B

�@�i�S�j������

�@�@�@�@�@��C�����ɂ����āA�l���z�����ޔ̒��a��0.5����5�}�C�N�����[�g���ł����A������1�̔ł�

�@�@�@�@�@�����������N�������܂��B

�@�@�@�@�@1��̂�����݂ɂ��40,000�̔��������܂����A�����̔͑傫���̂ŁA��C�����瑬�₩�Ɏ�菜�����

�@�@�@�@�@���܂��܂��B

�@�@�@�@�@���̃E�C���X�������͂�ۂ��Ԃ́A���x�����O�����x�ɂ��ω����܂��B

�@�@�@�@�@���O���ŎE�ۂ���܂����A�~�ł́A���x���Ⴍ�������ア�̂ŁA���̊����͂�ۂ��Ԃ͒����Ȃ�܂��B

�@�@�i�T�j�E�C���X�̐�������

�@�@�@�@�@�C���t���G���U�E�C���X�́A������זE���̂Ȃ̂ŁA�זE�O�ł͒Z���Ԃ������݂ł��܂����B

�@�@�@�@�@���̕\�ʂɂ����ăE�C���X�������\�Ȋ��Ԃ́A�����ɂ���Ă��Ȃ�قȂ�܂��B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�v���X�`�b�N������̂悤�ɁA���E���łȂ��d�����̕\�ʂł��ARNase�����S�ɏ������ꂽ���A

�@�@�@�@�@�܂�l����ɐG��Ȃ��d�����̕\�ʂł́A�E�C���X�͍Œ�1�`2���Ԑ�������ƌ����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@RNase�����S�ɏ������ꂽ���܂�l����ɐG��Ȃ������������ł́A��15���Ԃ��������o���܂���B

�@�@�@�@�@�⑫�FRNase�Ƃ�(RN�A�[�[�܂���RN�G�[�X)

�@�@�@�@�@�@�@�@�����鐶���ɕՂ����݂���y�f�ŁA�����܂��͊O�����炩��RNA�����܂��B

�T�F�f�f

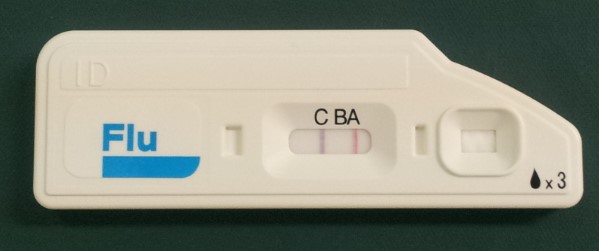

�@�i�P�j����

�@�@�@�@�@���ƂłȂ��Ă��v���ɐf�f���\�Ȍ����L�b���Տ�����Ŏg���n�߁A���y���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@���̌����L�b�g�ł́A�u�@�o�z���t�v�u�@�o�ʂ����v�u�����ʂ����t�v��p���A15�`20���Ŕ��f�����邱�Ƃ�

�@�@�@�@�@�ł��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@��˖�i�̔��́u�N�C�b�N�i�r�EFlu�v�ɂ�錟���B�ʐ^�ł̓C���t���G���UA�^�z���B

�U�F����

�@�i�P�j�R�E�C���X��

�@�@�@�@�@���nj�48���Ԉȓ��̓��^���K�v�Ƃ���Ă��܂��B

�@�@�@�@M2�`���j�Q��

�@�@�@�@�@�@A�^�݂̂ɗL���ł��B

�@�@�@�@�@�@�ϐ��E�C���X���������A�C���t���G���U���Ö�Ƃ��Ă͑I�����ɉ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��ɗL��܂��B

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@��܁F�A�}���^�W�����_���i�V�����g����R�j

�@�@�@�ANA�i�m�C���~�^�[�[�j�j�Q��

�@�@�@�@�@�@A�^�AB�^�o���ɗL���ł��B

�@�@�@�@�@�@�E�C���X���̂��̂̑��B��}����̂ł͂Ȃ��A���B�����E�C���X���זE������o���Ȃ����܂��B

�@�@�@�@�@�@����F �U�i�~�r���i�������UR�j-------�z����i�O���N�\�E�X�~�X�N���C���А��j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �I�Z���^�~�r���i�^�~�t��R�j----�o����i���V��/���O����А��j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �y���~�r���i���s�A�N�^R�j------���˖�i�o�C�I�N���X�g�J���A���{�ł͉���`�����C�Z���X���Y�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���j�i�~�r���i�C�i�r��R�j-----�z����i���O���А��j�@���I���Ƃ���Ă��܂��B

�@�@�@�BRNA�|�������[�[�j�Q��

�@�@�@�@�@�@A�^�AB�^�o���ɗL���ł��B

�@�@�@�@�@�@����F�t�@�r�s���r���i�A�r�K��R�j----�o����i�x�R���w�H�ƎА��j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@RNA�|�������[�[�̑j�Q�ɂ��E�C���X�̈�`�q�������ɍ�p�������A���̑��B��h���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a�����g���C���t���G���U�E�C���XH5N1�^���܂ލL�͈͂ȃC���t���G���U�E�C���X�ɗL���ł���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m���E�C���X�Ȃǂ̑���RNA�E�C���X�ɑ���L��������������Ă��܂��B

�@�@�@�C�G���h�k�N���A�[�[�j�Q��

�@�@�@�@�@�@A�^�AB�^�o���ɗL���ł��B

�@�@�@�@�@�@�E�C���X�̑��B�ɕK�v�ȃG���h�k�N���A�[�[����ٓI�ɑj�Q���邱�ƂŁA�E�C���X�B�ł��Ȃ������܂��B

�@�@�@�@�@�@��܁F�o���L�T�r���}���{�L�V���i�]�t���[�UR�j----�o����i���V��/����`����А��j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P��̕��p�Ŏ��Ê������A����p�����Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B

�@�i�Q�j��ʗÖ@

�@�@�@�@�@�g�����ꏊ�ň��Âɂ��Đ������悭���A�������\���ɐۂ��Đ��̖̂h��@�\�����߂܂��B

�@�@�@�@�@���ɂ���C�̊����ɋC�����܂��B

�@�@�@�@�@���ɑ̂��₳�Ȃ����ƁA�}�X�N�𒅗p������@�ŁA�A�̎��x��ۂ����Ƃ��d�v�ł��B

�@�@�@�@�@�O�o�͍T���āA����/�������@����Ȃ�ׂ����炷���Ƃ���ł��B

�@�@�@�@�@�C���t���G���U�E�C���X�͔M�Ɏア�̂ŁA���M�͂����ĉ�������K�v�͂���܂���B

�@�i�R�j�ΏǗÖ@

�@�@�@�@�@�M�������A�E���A���Ղ̊뜜������ꍇ�ɂ͓K�X�A��M�܂��g�p���܂��B

�@�@�@�@�@�H�����ێ�ł��Ȃ��Ȃǂ̏ꍇ�́A�A�t���K�v�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@��M�Ɏg�p�ł�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�����ł̓A�Z�g�A�~�m�t�F���i�A���q�o����R�A�J���i�[��R�A�^�C���m�[��R�j�Ɍ����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�g�p���T������

�@�@�@�@�@�@�@�@�W�N���t�F�i�N�i�g���E���i�{���^����R�Ȃǁj�A���t�F�i���_�i�|���^�[��R�Ȃǁj�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�C�u�v���t�F���i���L�\�j��R�j�A�A�X�s�����Ȃǂ̔�X�e���C�h���R���ǖ� (NSAIDs) ���A15�Ζ�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ɏg�p����ƃ��C�nj�Q���܂ރC���t���G���U�]�ǂ̕����������N�����\�����w�E����Ă��邽�߁A

�@�@�@�@�@�@�@�@�����g�p���֎~����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@���̂��߁A�����̃C���t���G���U���Âɂ����Ă�NSAIDs�͎g�p�����A��قǍ��M�̎��̂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�A�Z�g�A�~�m�t�F�������ʎg�p����̂����݂ł͈�ʓI�ł��B

�@�@�@�@�@�⑫�F���C�nj�Q

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C���t���G���U�␅���Ȃǂ̊�����A���ɃA�X�s�����p���Ă��鏬���ɁA�}���]���A�̑���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���b�Z���������N�����A�����ɂ�������錴���s���ŋH�ȕa�C�ł��B

�V�F�\�h

�@�i�P�j���퐶����̒���

�@�@�@�@�h�{�⋋�Ƌx��

�@�@�@�@�@�@�Ɖu�͂̒ቺ�͊������₷����Ԃ���邽�߁A��Ȃ��\���ȉh�{�␇���x�����\���Ƃ邱�Ƃ��厖�ł��B

�@�@�@�@�@�@����͕��ׂ�ق��̃E�C���X�����Ɋւ��Ă����Ɍ��ʂ������B

�@�@�@�A���

�@�@�@�@�@�@����ł��O�o���ł��A���̐l���G�ꂽ���̂ɐG�ꂽ�ꍇ�́A���Ό��ŐA����30�b�ȏシ�����B

�@�@�@�@�@�@�܂��A��Ŏ����̖ڂ�@����ɐG��Ȃ��悤�ɂ��܂��B

�@�@�@�B�}�X�N

�@�@�@�@�@�@�a���̂̐N����h���ق��A�A�̕ێ��ɗL�v�ŁA�܂��ۋێ҂����҂Ɋ���������\�������炵�܂��B

�@�@�@�@�@�@�H�����Ȃǂ͂���ׂ�Ȃ�(�l�ƌ��������킹�ɂȂ�Ȃ�)�A

�@�@�@�C�����̊��Ǘ�

�@�@�@�@�@�@�C�� 20.5�`24.0 ���̓T�^�I�Ȓg�[�����ɂ����āA���Ύ��x 50% �ȏ�ŋ}���Ɏ��ł��܂��B

�@�@�@�@�@�@���̂��ߕ����̎��x��50-60%�ɕۂ��Ƃɂ��A�E�C���X��ǂ��o���A�����̊m����啝�Ɍ��炷���Ƃ�

�@�@�@�@�@�@�\�ł��B

�@�@�@�@�@�@���������x60%�ȏ�ɂ�����A���������I���ăJ�r�ɐB�̌����ɂȂ邽�߁A�グ�����Ȃ����ӂ��K�v�ł��B

�@�@�@�⑫�F�������̔ے�ƍčl

�@�@�@�@�@�@�\�h�Ƃ��Ă��������L���ł���ƌ����Ă��܂������A�ŋ߂ł͂��̌��ʂɋ^����q�ׂ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�C���t���G���U�E�C���X�́A����A�̔S���ɕt�����Ă���A���E���ɐN������܂�20���ʂ����������܂����B

�@�@�@�@�@�@20�����ɂ������𑱂��邱�Ǝ��̂��A���������I�ł���Ƃ���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�E�C���X�͕@�̉��ő��B����̂ŁA�A�̂������͑S���Ӗ��������Ƃ������Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@���P

�@�@�@�@�@�@����ŁA�C�\�W���Ȃǂ́A�|�s�h�����[�h�ɂ�邤�����ɂ��A�L�a���A���ȗ�����\�h���ʂ��F�߂�ꂽ�Ƃ���

�@�@�@�@�@�@������܂��B

�@�@�@�@�@�@����́A���ɂ��h��@�\�̈ێ��ƍl�����܂��B

�@�@�@�@�@�@���ׂȂǂɂ������ĂȂ������琅�������ł����ʂ�����Ƃ������Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@���Q

�@�@�@�@�@�@�V�^�R���i�E�C���X�iSARS-CoV�Q�j�̑������܂����̒��ɓ���܂��B

�@�@�@�@�@�@�����āA���ɏ����t�B�Ɋ������A�����̍זE�ő��B���܂��B

�@�@�@�@�@�@���������o�ۂ��o���őf��������菕�����Ă����Ƃ���������܂��B

�@�@�@�@�@�@�������́A���̌��o�ۂ̈��e�����Ղ���ʂ�����܂��B

�@�@�@�@�@�@���Ȃ킿�A�������̓E�C���X���̂��̂ɍ�p����̂ƁA�����̛����Ă������o�ۂ����������p������܂��B

�@�@�@�@�@�@����āA�������͂�͂�E�C���X�����̖h��Ɋ�^���Ă����ƍl�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�Q�ƁF�uCOVID-19�Ƒ��t�B : �d�NJ�����h�����߂̐V���Ȍ��o�P�A�v �@����w�@���u�F�@TBS�j���[�X

�@�@�@�@�@�@�u�V�^�R���i�E�C���X SARS-CoV-2 �ƌ��o�v�@ �Ζ،b��@�_�ސ쎕�w�@55-2�C141 �` 148�C2020

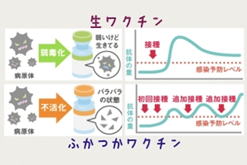

�@�i�Q�j�C���t���G���U���N�`��

�@�@�@�@�@�C���t���G���U�E�C���X�ɑ���s�������N�`�����g�p����܂��B

�@�@�@�@�@���N�V�[�Y�����Ƃɗ��s����Ɨ\�z�����^�ɍ��킹�Đ��������܂��B�@ �@�@�@

�@�@�@�@�@���ˌ�A��Q�T�ԂōR�̂��l�����A��T�����Ԍ��ʂ��������܂��B �@�@�@

�@�@�@�@�@�i�����g���Ă���̂ŗ��A�����M�[�̐l�ɂ͑łĂ܂���j

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�@�ڍׂ́A�u���N�`���v��

|

| �C���t���G���U�����ǂƌ��o�P�A�Ɨ\�h |

|

| �C���t���G���U�֘A��� |

�C���t���G���U�����L�b�g

���Ŗ�̑I��

�}�X�N�̑I��

�I�]��������̑I��

������

|

| �Q�l���� |

�@�@�w�S�Ă̕a�C�́u���̒��v����I�x �@�@�w�S�Ă̕a�C�́u���̒��v����I�x

�@�@�w�}���K�ł킩�銴���ǂ̂����ݎ��T�x �@�@�w�}���K�ł킩�銴���ǂ̂����ݎ��T�x

�@�@�G�ł킩�銴���ǁ@���������@���₵���� (�j�r�G�ł킩��V���[�Y) �@�@�G�ł킩�銴���ǁ@���������@���₵���� (�j�r�G�ł킩��V���[�Y)

�@�@�w�a�C���݂��� vol.6 �@�Ɖu�E�P���a�E�����ǁx�@�@ �@�@�w�a�C���݂��� vol.6 �@�Ɖu�E�P���a�E�����ǁx�@�@

�@�@�w������ �E�C���X�E�ۂƂ̓����x�@ (�ʍ����o�T�C�G���X238) �@�@�w������ �E�C���X�E�ۂƂ̓����x�@ (�ʍ����o�T�C�G���X238)

�@�@�w�˓c�V�ۊw��34�Łx�@��R���@�Q�O�P�R �@�@�w�˓c�V�ۊw��34�Łx�@��R���@�Q�O�P�R

�@�w�W���������w ��14�� (Standard Textbook)�x�@�@��w���@�@�Q�O�Q�P �@�w�W���������w ��14�� (Standard Textbook)�x�@�@��w���@�@�Q�O�Q�P

�u���J�Ȋ����Ǐ��v�@���J��

�w���l�̐V�^�C���t���G���U���ÃK�C�h���C���x�@���J�ȁ@2014�N

|

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@