| 水痘 (Varicella-Zoster-Virus infection) |

| |

1:水痘(水疱瘡、みずぼうそう)とは

(1)水痘とは

水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV:Varicella-Zoster-Virus)の初感染による感染症です。

一般的に「水ぼうそう」とよばれています。

VZVは感染力が強く、空気感染します。

(2)水痘ウイルス

ヘルペスウイルス科のDNAウイルスです。

他のヘルペスウイルスと同様に初感染の後、知覚神経節に潜伏感染します。

ウイルスは通常気道粘膜から侵入し、鼻咽頭の侵入部位と所属リンパ節にて増殖します。

感染後4〜6日で、一次ウイルス血症を起こします。

これによりウイルス は他の器官、肝、脾などに散布され、そこで増殖した後二次ウイルス血症を起こし、

皮膚に水疱を形成します。

ウイルスは発疹出現の5日前ころから1〜2日後ま で、末梢血単核球から分離されます。

(3)感染症法等

水痘は感染症法の第5類感染症に指定されています。

定点報告対象であり、指定届出機関(全国約3,000カ所の小児科定点医療機関)は週毎に

保健所に届け出なければなりません。

学校保健安全法による第2類学校感染症に分類されています。

すべての発しんが痂皮化するまで出席停止とされています。

ただし、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、

この限りでは有りません。

2:感染様式

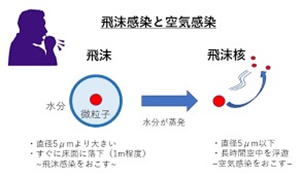

(1)感染経路

飛沫核感染(空気感染)します。

あるいは、水疱や粘膜の排出物に接触することによる感染(接触感染)があります。

発しん出現の1日から2日前からすべての水疱が痂皮化するまで感染性があります。

補足:空気感染例

麻疹(はしか)、水痘(水ぼうそう)、天然痘、結核が代表的な例です。

(2)潜伏期間

潜伏期間は10日から21日間です。

免疫不全患者ではより長くなることがあります。

(3)水痘の感染力

水痘の基本再生産数は10-12です。

補足:基本再生産数

感染症に感染した1人の感染者が、誰も免疫を持たない集団に加わったとき、直接感染させる人数の期待値。

1人の患者が平均して何人に感染を広げる可能性があるかを示します。

(3)再感染

1度かかると2度とかからない(終生免疫)と言われているものの、抗体が消えれば再発症する可能性は高く、

再発症の例もたびたび報告されています。

治癒後も、神経節に水痘・帯状疱疹ウイルスは潜伏しており、免疫低下時や疲労・ストレス時に再活性化し、

帯状疱疹を発症します。

初感染=水痘--------他人に感染します。

再感染=帯状疱疹----他人に感染しません。

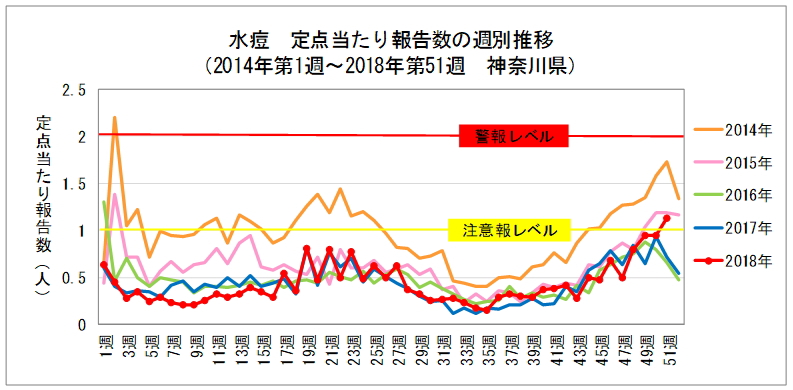

3:疫学

季節的には毎年12 - 7月に多く8 - 11月には減少します。

ちなみに、帯状疱疹と水痘の流行は逆の関係にあります。

罹患年齢の多くは9歳以下です。

水痘ウイルスの自然宿主はヒトのみですが、世界中に分布しています。

神奈川県HP から引用

4:症状

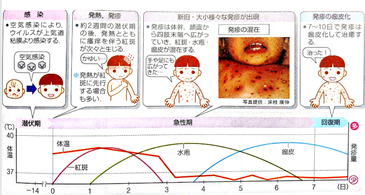

(1)症状の経過

成人では発疹 出現前に1〜2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがありますが、子どもでは通常発疹が

初発症状となります。

水疱(水ぶくれ)と38℃前後の発熱で、全身に直径3〜5mm程度の丘疹(盛り上がった赤い発しん)が

出現します。

数日にわたり新しい発しんが次々と出現しますので、 急性期には紅斑、丘疹、水疱、痂皮(かさぶた)の

それぞれの段階の発しんが混在するのが特徴です。

すべての発しんが痂皮になるまで6日程度かかります。

『病気がみえる Vol.6 免疫・膠原病・感染症 第6版』 から引用

(2)合併症

通常、軽症で終生免疫(一度の感染で生涯、その感染症にはかからない)を得ることが多いですが、

成人では重症になることがあり、髄膜炎や脳炎などの合併症の頻度も高くなります。

合併症として、皮膚の二次性細菌感染、脱水、肺炎、中枢神経合併症 などがあります。

水痘に合併する肺炎は通常ウイルス性であるが、細菌性のこともあります。

中枢神経合併症としては無菌性髄膜炎から脳炎まで種々あり得ます。

またウイルスは治癒後も体の中に潜伏していて、何年も経過してから帯状疱疹として再発することがあります。

(3)先天性水痘症候群

妊娠初期の初感染ではTORCH症候群の一つとして、胎児の催奇形因子になり得ます。

補足:TORCH症候群

経胎盤感染などの胎児感染により、胎児に重篤な症状を引き起こす感染症の総称です。

5:診断

通常は臨床的に診断がなされるますが、確認のためには実験室診断が行われる事もあります。

患者からのウイルス分離がもっとも直接的であり、通常水疱内容から行われることが多い。

鼻咽頭から分離するのは難しい。

水疱擦過物の塗沫(Tzanck smear)染色標本上で多核巨細胞の証明

モノクローナル抗体を用いた蛍光抗体法により水痘帯状疱疹ウイルスの証明。

PCR法によりVZV DNAの検出、など。

6:治療

(1)抗ウイルス薬の投与

①アシクロビル(ACV ゾビラックスR) バラシクロビル(バルトレックスR)

重症水痘、および水痘の重症化が容易に予測される免疫不全者などでは第一選択薬剤となります。

免疫機能が正常と考えられる者の水痘についても、ACVの経口投与は症状 を軽症化させるのに有効であると

考えられており、その場合、発症48時間以内に50〜80mg/kg/日を4〜5日間投与するのが適当であると

されています。

しかし、全ての水痘患者に対してルーチンに投与する必要はないとも言われています。

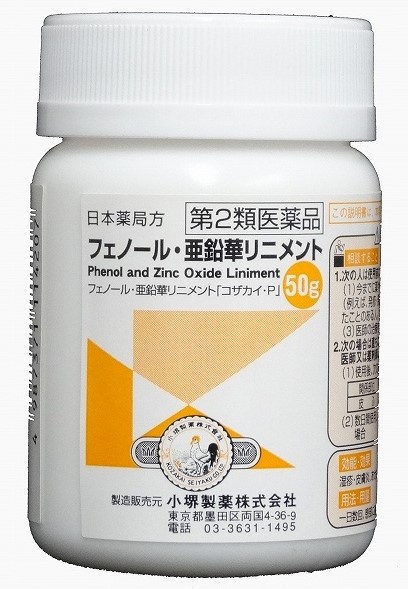

(2)二次感染対策

二次感染をおこした場合には抗生物質の外用、全身投与が行われます。

(3)かゆみ等に対する対症療法

石炭酸亜鉛化リニメント(カルボルチンクリニメント;カチリR)などの外用が行われます。

かゆみに対しては、抗ヒスタミン薬が使われます。

7:予防

(1)水痘・帯状疱疹ワクチンワクチン

水痘・帯状疱疹ワクチン(生ワクチン)の予防接種が唯一の予防法です。

1歳になったらなるべく早く1回目を接種し、その6 - 12か月後に2回目を接種することが推奨されています。

(2)ワクチンの定期接種の対象者とスケジュール

2014年10月1日から、水痘ワクチンが定期接種となりました。

ただし、既に水痘に罹患したことがある場合は対象外となります。

①生後12か月から生後36か月にいたるまでの児(1歳から3歳の誕生日の前日まで)

1回目摂取

1歳0か月〜1歳3か月の間に一回目の接種を行います。

2回目接種

1回目終了から3か月以上あけて、標準的には6〜12か月までの間隔をおいて2回目を接種します。

②生後36か月から生後60か月にいたるまでの児(3歳から5歳の誕生日の前日まで)

1回接種。

(3)濃厚接触した場合のワクチン接種

水痘患者と接触(空気感染が主なので直接触るという意味ではなく、同一フロアにいると言う意味)してしまった

後でも、72時間以内にワクチン接種することで発症の予防または症状の軽減が期待できます。

家族内で水痘の患者に接触(同上)してしまった乳児や免疫不全患者、悪性腫瘍の化学療法を行う病棟での

院内発症の際などには、患者と接触した者に予防的にアシクロビルを投与することがあります。

接触の7〜9日後に内服を開始し、7日間継続します。

|

| 水痘と口腔ケア |

| |

|

| 参考資料 |

| |

『生命科学のためのウイルス学―感染と宿主応答のしくみ,医療への応用』 『生命科学のためのウイルス学―感染と宿主応答のしくみ,医療への応用』

『医科ウイルス学』 『医科ウイルス学』

『新しいウイルス入門 (ブルーバックス)』 『新しいウイルス入門 (ブルーバックス)』

『病気がみえる vol.6 免疫・膠原病・感染症』 『病気がみえる vol.6 免疫・膠原病・感染症』

「水痘とは 国立感染症研究所HP」

「水痘 厚生労働省HP」

|

|