| ワクチン (vaccine) |

| |

1:ワクチンとは

(1)感染症・免疫・ワクチンについて

感染症とは、ウイルスや細菌などの病原体が体に入り、体内で増加することで引き起こされる病気です。

免疫はその病気に対する抵抗力で、クチンを接種することで、わたしたちのからだは病原体に対する免疫を

作り出します。

ワクチンは、ウイルスや細菌、または、細菌が作り出す毒素を不活化したり弱めたりしたものをもとにつくられて

おり、ワクチンを接種することで感染症に対する免疫ができます。

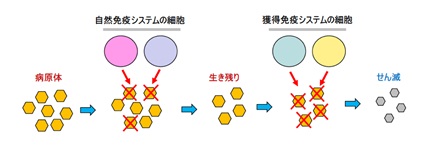

(2)免疫とは

病原体が体の中に入ると私たちは病気になったり、ひどい場合は死ぬ事もあります。

しかし、ヒトのからだには、一度入ってきた病原体が再び体の中に入ってきても病気にならないようにする

仕組みがあります。

このしくみを獲得免疫といい、入ってきた病原体を覚えて、からだの中で病原体と戦う準備をおこないます。

そうすることで、再度、病原体が体の中に入っても病気にかからない、もしくは病気にかかっても重症化

しないようにできているのです。

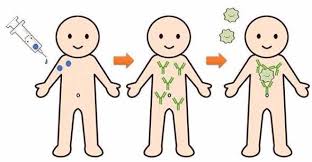

(3)ワクチンとは

ワクチンを接種することで感染症に対する免疫ができます。

ワクチンは自分が病気にかからないようにする、もしくはかかっても症状が軽くすむための方法です。

しかし、ワクチンの役割はそれだけではありません。

自分が接種することで、自分の身近な人に病気をうつすのを防ぎます。

2:ワクチンの歴史

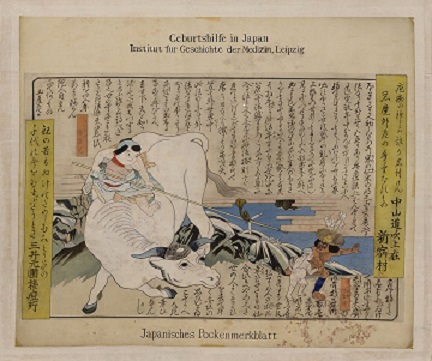

(1)種痘=天然痘のワクチン

天然痘に一度かかった人間が免疫を獲得し、以後二度と感染しないことは古くから知られていました。

このため、乾燥させて弱毒化した天然痘のかさぶたを接種して軽度の天然痘に感染させ免疫を得る方法が

アジアでは行われていました。

この方法は、18世紀にはイギリスからヨーロッパへと広がったものの、軽度とは言え天然痘であるため死亡者も

発生し、安全なものとは言いがたい状況でした。

一方、18世紀後半にはウシの病気である牛痘に感染したものは天然痘の免疫を獲得し、罹患しなくなるか軽症

になることが経験的に知られるようになってきました。

1796年これを知ったイギリスの医学者、エドワード・ジェンナーは、8歳の少年に牛痘の膿を植え付け、

数か月後に天然痘の膿を接種してこれが事実であることを証明しました。

これが史上初のワクチンである天然痘ワクチンの創始となりました。

1798年ジェンナーは、『牛痘の原因と効果についての研究』を刊行して種痘法を広く公表し、1800年以降

徐々に種痘はヨーロッパ諸国へと広がっていくこととなろました。

1849年(嘉永2年)7月に、日本で初の種痘所が長崎出島のオランダ商館医師オットー・モーニッケによって

長崎に開設されました。

(2)ワクチンの発達

天然痘ワクチンの製造法は確立したものの、この手法がほかの病気に応用可能だとは知られていませんでした。

1870年代に入ると、微生物学の発展の中でルイ・パスツールがニワトリコレラの予防法の研究を行いました。

この中で病原体の培養を通じてこれを弱毒化すれば、その接種によって免疫が作られることを突き止めました。

この手法でパスツールは1879年にはニワトリコレラワクチンを、1881年には炭疽菌ワクチンを開発し、科学的な

ワクチン製造法を確立しました。

これによって、以後さまざまな感染症に対するワクチンが作られるようになりました。

(3)現代のワクチン

1958年に開始された天然痘撲滅計画では患者周辺への徹底的な種痘によって1977年に根絶に成功し、

1980年に正式に根絶が確認されました。

完全に根絶に成功した感染症は2017年時点では天然痘のみですが、ポリオなどいくつかの感染症でのワクチン投与

による根絶計画が進行しています。

ワクチンの発明以来さまざまな病気に対するワクチンが開発されてきたものの、エイズなどのようにいまだに

ワクチンの存在しない病気も数多く存在します。

2020年に世界中でパンデミックを起こした新型コロナウイルス感染症にはワクチンが存在しなかったため、製薬企業

や世界各国が総力を挙げてCOVID-19ワクチンの開発を進めました。

同年年末には数社がワクチンの開発に成功し、12月8日にはイギリスでファイザー社のワクチンの接種が開始

されました。

3:ワクチンの種類

(1)生ワクチン(弱毒化ワクチン)

①特徴

毒性を弱めた微生物やウイルスを使用します。

体液性免疫のみならず細胞性免疫も獲得できるため、不活化ワクチンに比べて獲得免疫力が強く、免疫持続期間

も長いという利点があります。

不活化ワクチンにはできない、変異株など構造の異なるウイルス株にも対抗できる広域中和抗体が産生されます。

生産コストが低い上投与回数も少なくて済み、経済性に優れるが、発見は偶発的なものに頼る部分が多いため

開発しづらく、また弱っている病原体を使うため、ワクチン株の感染による副反応を発現する可能性が稀に

あります。

免疫不全症で細胞性免疫が低下している場合は、生ワクチンを接種する事は出来ません。

②ワクチン

BCGワクチン

ポリオワクチン

種痘(天然痘)---現在は、主に軍隊でのみ使用されています。

麻疹ワクチン 風疹ワクチン

流行性耳下腺炎ワクチン(おたふく風邪)

水痘ワクチン(帯状疱疹)

黄熱ワクチン

ロタウイルスワクチン

弱毒生インフルエンザワクチン---点鼻投与型、注射針を使用しないのと、粘膜免疫ができます。

麻疹・風疹混合ワクチン(MRワクチン)

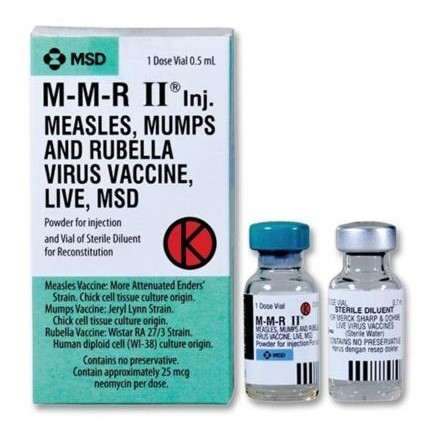

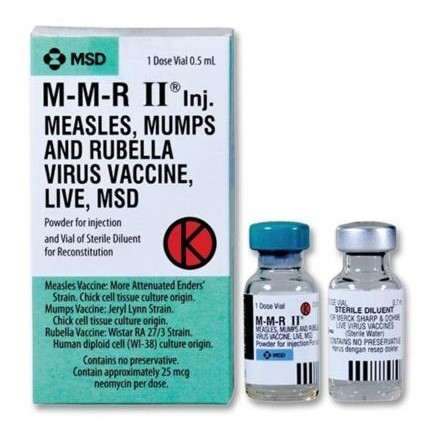

新三種混合ワクチン(MMRワクチン、麻疹・風疹・流行性耳下腺炎混合)

日本では、1988年から1993年まで実施されていました。

MMRVワクチン(麻疹・風疹・おたふく・水痘-帯状疱疹)

(2)不活化ワクチン (死菌ワクチン)

①特徴

細菌やウイルスを殺して毒性をなくし、免疫をつけるために必要な成分を取り出してワクチン化したものです。

狭義の不活化ワクチンは化学処理などにより死んだウイルス、細菌、リケッチアを使用します。

生ワクチンより副反応が少なく安全性が高いが、液性免疫しか獲得できずその分免疫の続く期間が短いことが

あります。

このため複数回接種が必要なものが多い(代表例は三種混合ワクチンやインフルエンザワクチン)。

免疫不全症の場合でも投与は可能です。

2歳未満の乳幼児では、蛋白成分を含まない抗原(ハプテン)部分だけでは免疫を惹起できない。

このため、肺炎球菌ワクチンなど蛋白ではない抗原を用いるワクチンでは、乳幼児に接種するに際しては別の

蛋白と抗原を結合させるなどの工夫がされています。

②ワクチン

インフルエンザワクチン

肺炎球菌ワクチン

Hibワクチン(インフルエンザ桿菌b型ワクチンの略称)

狂犬病ワクチン

コレラワクチン

不活化ポリオワクチン(IPV)

二種混合ワクチン(DTワクチン:ジフテリア・破傷風混合--diphtheria、tetanus)

ジフテリア抗原のため10歳以上には1/5量投与します。

この量だと破傷風の有効量が不足しているため、最大限の効果を得るためには別途破傷風トキソイドを

うつか、輸入TdまたはTdapにする必要があります。

三種混合ワクチン(DPTワクチン、ジフテリア・百日咳・破傷風混合--diphtheria、 pertussis、tetanus)

四種混合ワクチン(DPT-IPVワクチン:ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ混合ワクチン)

日本脳炎ワクチン

百日咳ワクチン

肺炎球菌ワクチン(2歳以上、2歳未満の小児用との2種がある)

A型肝炎ウイルスワクチン

B型肝炎ウイルスワクチン(C型肝炎その他は開発中)

ヒトパピローマウイルスワクチン(HPVワクチン)

③日本未承認のワクチン

日本国内で接種の場合は個人輸入取り扱い医療機関に申し込む必要があります。

炭疽菌ワクチン

コレラワクチン

髄膜炎菌ワクチン(流行性髄膜炎、髄膜炎菌性髄膜炎)

腸チフスワクチン

ダニ媒介性脳炎ワクチン

A型肝炎ワクチン(全2回接種型・1回接種=2週間後抗体陽転、12か月持続。1歳より接種可能)

5歳以上用、二種混合ワクチン混合ワクチン

TD。破傷風の抗体産生能を維持したまま、ジフテリアの安全接種が可能

11歳以上用、ジフテリア・破傷風・百日咳混合ワクチン

Tdap。破傷風の抗体産生能を維持したまま、ジフテリアと百日咳の安全接種が可能

コロナワクチンその他、混合多数。

(3)トキソイド

ある病原体の産生する毒素のみを予め抽出して、ホルマリンなどで処理し、毒性を抑えて抗原性のみを残したものを

人体に接種し、その毒素に対する抗体を作らせるものです。

病原体そのものを攻撃する抗体を作らせるわけではないので、厳密にはワクチンに含めないという考え方もある。

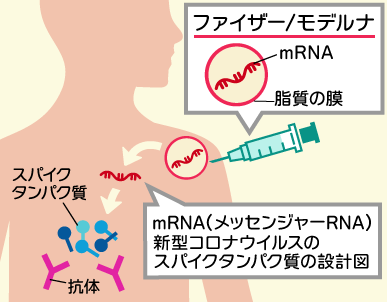

(4)mRNAワクチン (またはRNAワクチン)

メッセンジャーRNA(mRNA)を含む新しい種類のワクチンです。

核酸RNAを保護的脂質シェルの中に包み込むことで作られる。

COVID-19パンデミックを撲滅するために、2020年からCOVID-19ワクチンとして多数のRNAワクチンの開発が

進められており、アメリカ合衆国では一部のワクチンに対して緊急使用許可が出されました。

4:接種方法

(1)接種部位

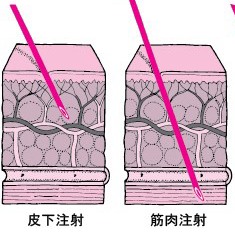

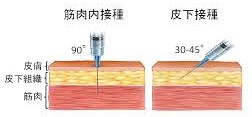

①皮下注射

上腕伸側を中心とする領域の皮下に注射します。

ただし橈骨神経が走行する中央1/3は避け、下側1/3あるいは上側1/3に接種します。

②筋肉内注射

満4歳未満は三角筋の発達が未熟なので、大腿四頭筋外側頭中程に注射します。

それ以上の年齢では、同部位よりも三角筋が選択される。

なお、臀部への筋注は吸収率や免疫応答がよくないので、接種してはいけない。

現在、日本では、次の4つだけを筋肉内接種として認めています。

新型コロナウイルスワクチン、ヒトパピローマウイルス(HPV)、髄膜炎菌、13価結合型肺炎球菌ワクチン

③皮内注射

狂犬病ワクチンの場合。

④その他の接種部位

経口接種

生ポリオワクチン(OPV)やロタウイルスワクチンの様に、直接口に飲むものも存在します。

鼻にワクチンを吹き付ける経鼻ワクチンも開発されています。

BCGのようなスタンプ式の製品(管針法)もあります。

(2)接種回数

強力なワクチンの場合は1回で接種を済ませられることもあります。

しかし、ほとんどのワクチンは2回以上の接種が必要となる。

これは1回の接種ではそれほど得られる免疫が強くないうえ、多くの場合複数回接種では得られる免疫力が大幅

に増大するためです。

いわゆるブースター効果が起きるためです。

ブースター効果(追加免疫効果)とは

体内で1度作られた免疫機能が、再度抗原に接触することによってさらに免疫機能が高まることを意味します。

(3)接種間隔

日本では、生ワクチン接種後は27日以上あけ、不活化ワクチンの後は6日以上あけることが規定されています。

医師の判断で必要と認められた場合には、同日複数接種も可能である

同日に一度に接種できるワクチンの数に制限は有りません。

また、同日接種の際、ワクチン同士は2.5センチメートル以上の間隔を開けることが求められる。

WHOやアメリカ疾病予防管理センターは、原則として以下のような標準を定めています。

生ワクチン同士は同日、または27日以上あける。

生ワクチンと不活化ワクチンは、どちらが先であっても、接種間隔に規制はない。

不活化ワクチン同士もまた、同時でも、いつでも接種可能である。

ただし、同一のワクチンには指定された間隔がある。

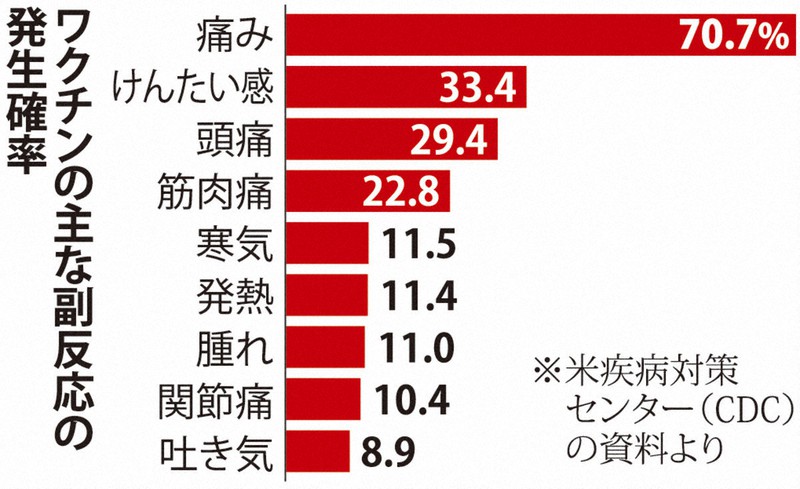

5:ワクチンと副反応

(1)副反応とは

ワクチン接種に伴う免疫付与以外の反応のことです。

ワクチンの場合、投与に伴う免疫付与以外の反応も外来物質の化学的作用ではなく免疫学的機序によって起こる

ものが多く、そのため一般的な治療薬における副作用と区別しています。

(2)副反応の発生機序

①ウイルスまたは細菌の感染によるもの

生ワクチンでは、弱毒化した細菌またはウイルスそのものを被接種者に投与します。

この細菌またはウイルスが被接種者に感染することにより、液性免疫および細胞性免疫の双方を惹起することが

できるのが生ワクチンの特徴である。

生ワクチンの細菌またはウイルスに感染してもほとんど症状は出ないのですが、稀に感染に伴って症状が出現する

場合があります。

麻疹ワクチンをはじめ、生ワクチンウイルスによる発熱はしばしば(1-3割)みられます。

麻疹ワクチンでは発疹がみられることもあります。

BCG接種では、接種局所の腫脹・水疱形成・痂皮化が必発で、所属リンパ節の腫脹がときにみられます。

これらが発生しない場合、結核菌に対する細胞性免疫も惹起されず、ツベルクリン検査が陽転しない可能性が

あります

②感染によらない免疫学的機序によるもの

ワクチンとして接種されたウイルス・細菌の構成成分、あるいは含まれる不純物に対する免疫反応が副反応の

原因となることもあります。

これらの症状は生ワクチンのみならず、不活化ワクチンやコンポーネントワクチンでもみられます。

接種局所の腫脹・発赤は、一種のアレルギー反応です。

菌体成分・ウイルス成分のほか、免疫を有効に賦活させるために添加されているアルミン酸塩に対するアレルギー

も原因となり得ます。

インフルエンザワクチンは精製の過程で卵を使用しているため、重度の卵アレルギー患者にはアナフィラキシー

ショックを発症させる可能性があり、卵アレルギー患者は接種要注意者とされています。

ワクチンの構成成分に対する抗体が形成された際に、それらの抗体が患者の組織に対して交叉反応を示すことが

あります。

ワクチン接種に伴うギランバレー症候群や急性散在性脳脊髄炎はこの機序によって起こると考えられています。

インフルエンザワクチンによるギランバレー症候群、日本脳炎ワクチンによる急性散在性脳脊髄炎がよく

知られています。

(3)重篤な副反応

①アナフィラキシーショック 詳細は、「アナフィラキシー」 へ

②ギランバレー症候群 詳細は、「ギランバレー症候群」 へ

③急性散在性脳脊髄炎 詳細は、「急性散在性脳脊髄炎」 へ

|

| 参考資料 |

| |

『種痘伝来-日本の〈開国〉と知の国際ネットワーク』 | 廣川 和花, 木曾 明子 岩波書店

|

|