| ���e頏ǁiOsteoporosis �j�Ƃ� |

| ��` |

|

���e頏ǁiOsteoporosis�j�Ƃ�

�@�@���`�����x�������z�����x���������Ƃɂ��A���ɏ����Ȍ����������鎾���������܂��B

�@�@���̌��ʁA���ʂ��������A���܂��₷���Ȃ�܂��B

�@�@�Q�ƁF���e頏ǎ��Ö�Ƃ��@�@���e頏ǎ��Ö�Ɗ{����

|

����

|

| |

�P�F���������e頏� |

�o��V���ɔ��������x���ቺ����^�C�v�̂��̂ł���A���e頏ǂ��قƂ�ǂ͌������ł��B

�i�P�j�o�㍜�e頏�

�X�N���ɂ�����G�X�g���Q������ʂ̒ቺ�������ƂȂ�A�o�㏗���ɃG�X�g���Q�����[����ƍ��ʂ̌������}������܂��B

�i�Q�j�V�l�����e頏�

����ɔ����t�@�\�̒ቺ�ɂ���Đ������r�^�~��D�̎Y���ቺ�����ꂼ�ꌴ���ƂȂ�܂��B

�j���ł͏����̂悤�ɍX�N���ŋ}���ɃG�X�g���Q���Y���ʂ��ቺ���č��e頏ǂɊׂ�Ƃ������Ƃ͂���܂��A����͍��ʂ̌����v���̈�ƂȂ�܂��B

�j���ł������x�̒ቺ�ƌ����G�X�g���Q���ʂɂ͑��ւ����邱�Ƃ�������Ă��܂��B

�����ł̓G�X�g���Q���͗����ŎY������邪�A�j���ł͗������Ȃ����߁A�ގ��̍\�������e�X�g�X�e�����i�j���z�������j����ϊ����ĎY�����܂��B

����̒j���ł̓e�X�g�X�e�����ʂ��������邽�߃G�X�g���Q���ʂ��������A�����x�̒ቺ�ɂȂ���ƍl�����Ă���B

����ɁA�D�P�ɔ������e頏ǂ����������e頏ǂ̈�Ƃ��Đ������A��̂̃J���V�E�����َ��Ɉڍs���Ă��܂����Ƃ������ł���B

�i�⑫�j���e頏ǂƃz������

�@�@�A���h���Q���i�j���z�������j�|�|�|�|����זE�̊�������ቺ������B

�@�@�G�X�g���Q���i�����z�������j�|�|�|�|����זE���h������B

�@�@�J���V�g�j���i�b��B�z�������j�|�|�|�����̃J���V�E���Z�x�������铭�������A�܂��j���זE�̓�����}������B

�@�@�p���\�������i���b��B�z�������j�|�|����זE�ɂ��J���V�E���C�I���̍זE�O�t�ւ̗A���Ɣj���זE�ɂ�鍜�z���𑣐i�B

|

| �Q�F�������i���j���e頏� |

���̕a�C���̕���p�������ŋN���������e頏ǁB

�i�P�j�����ƂȂ鎾��

���b��B�@�\���i�ǁA�b��B�@�\���i�ǁi�o�Z�h�E�a�Ȃǁj�A���B�@�\�ቺ�ǂȂǁA�߃��E�}�`�A������������Ȃǂ̌��t�����A���A�a�Ȃ�

�i�Q�j�����ƂȂ���

�@�@�X�e���C�h�܁i���t�玿�z�������܁j

�@�@�R��������

�@�@�R�����i���\�g���L�Z�[�g�j

�@�@�z�������܁i�^���L�V�t�F���j

|

| ���Nj@�� |

| |

�z�������̃A���o�����X�A����A�h�{�̃A���o�����X�A�^���s���A�a�C���Ȃǂ̉e���ŁA���̑�ӂ̃o�����X������A�����x�i���ʁj�⍜�����ቺ����ƍ��e頏ǂ����ǂ��܂��B

���Ȃ킿�A������J���V�E����n�����o���u���z���v�ƁA�V�����������o���u���`���v�̃o�����X�������ƁA���ʂ��������č��e頏ǂɂȂ�܂��B

����ɂ͍���זE�Ɣj���זE���֗^���Ă��܂��B

|

| ����זE�iOb�Fosteoblast�j |

����זE�̓���

���g�D�ɂ����č��`�����s���זE�ł���A�זE���͍D����������A�A���J���z�X�t�@�^�[�[������L���Ă��܂��B

�j���̂͒����B

����

����זE�̓A���h���Q���ƃG�X�g���Q���̃��Z�v�^�[�������Ă��܂��B

�A���h���Q���͍���זE�̊�������ቺ�����A�G�X�g���Q���͍���זE���h�����܂��B

�o��̏����ɍ��e頏ǂ������Ȃ�̂́A���̃G�X�g���Q���̕��傪�������邽�߂ł��B

|

| �j���זE�iOc�Fosteoclasts�j |

�j���זE�̓���

�O��זE���P���E�}�N���t�@�[�W�ɗR�����A���̔������ɂ����ĊO�������X�̎h�����邱�Ƃɂ��j���זE�ɕ������܂��B

�j���זE�͍��̃����f�����O�i�č\�z�j�ɂ����āA����j��i���z���j���������S���Ă���זE�ł��B

5�`20�i���邢�͂���ȏ�j�̊j�������j�̍זE�ł��B

�@�\

�j���זE�͍����n�����ċz�����܂��B

��̓I�ɂ͎���ɃR���Q�i�[�[�␅�f�C�I�����̑��̍y�f����o���A�R���[�Q���̕�����J���V�E���������̗Z���������N�����܂��B

����

�j���זE�́A���b��B�z������(parathyroid hormone�FPTH)��A�J���V�g�j���iCT�FcalcitoninT)�ɂ���āA���̓������R���g���[������Ă��܂��B

�J���V�g�j���́A�����̃J���V�E���Z�x�������铭�������A�܂��j���זE�̓�����}�����܂��B

���b��B�z�������́A����זE�ɂ��J���V�E���C�I���̍זE�O�t�ւ̗A���Ɣj���זE�ɂ�鍜�z���𑣐i���āA���ɃJ���V�E���C�I���̗ʂ𑝂₵�܂��B

�j���זE�⍜��זE�Ƃ������R���g���[������z���������̃o�����X�ɂ�茌���J���V�E���C�I���Z�x�⍜���ێ�����Ă��܂��B

|

| ���̃����f�����O |

|

| ���e頏ǂ̌����Ɛf�f� |

| |

�P�F���ʂƍ����� |

���͍���ƍ�������Ȃ�A���҂��č��ʂƂ����܂��B

���ʂƂ́A���S�̂Ɋ܂܂��~�l�����̗ʁA���Ȃ킿�J���V�E���̗ʂ��Ӗ����܂��B

�����ʂ������x�ŕ]���������̂�ʏ퍜�ʂƂ��đ��肵�A��舵���Ă��܂��B

�J���V�E����}�O�l�V�E���Ȃǂ̃~�l�������A���ɂǂꂭ�炢�܂܂�Ă��邩�̎w�W�ƂȂ�܂��B

��ʂ�20��Ńs�[�N�ƂȂ�A���̌�͏��X�Ɍ�������B

�����̏ꍇ�͍X�N���i�o�j���ނ�����ƃG�X�g���Q���ȂǍ����ێ����鏗���z�������̒ቺ�ɂ���Ēj�������}���Ɍ������邱�Ƃ��m���Ă��܂��B

�܂��A�j���̏ꍇ�A�O���B���œ�����Ö@���s�Ȃ����ꍇ�ɍ����x�̌�����������Ƃ����܂��B

|

| �Q�F�����x�@�iBD�FBone Density�j�@�iBMD�FBone Mineral Density�j |

�i�P�j�����x�Ƃ́A�P�ʑ̐ς�����̍��ʂ̂��ƁB

�@�@�@�@�@�@�@ �����x �� ���� �� �ʐρi�P�ʁ@g/cm2�j

�i�Q�j�����x�̐���l

�@�@�@�@�@��N���l��r���iYAM��Young Adult Mean�j�F

�@�@�@�@�@�@�@��N��̕���BMD�l�i��l�j��100���Ƃ��āA�팱��BMD�l�Ɣ�ׂā������������́B

�@�@�@�@�@�@�@���e頏ǐf�f��ɗp�����܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@ |

����

|

YAM��80���ȏ� |

��������

|

YAM��70�`80�� |

���e頏�

|

YAM��70������ |

|

�@�@�@�@�A���N���r���F

�@�@�@�@�@�@�@���N��̕���BMD�l��100���Ƃ��āA�팱��BMD�l�Ɣ�ׂā������������́B

�@�@�@�@�@�@�@���e頏ǐf�f�ɂ͗p�����Ȃ��B�i�N��ƂƂ��ɕ��ϒl�������邽�߁j

�@�@�@�@

|

| �R�F�����x����@ |

�����x����Ƃ́AX���⒴���g���g���āA���̒��ɋl�܂��Ă���J���V�E����}�O�l�V�E���Ȃǂ̃~�l���������̗ʂ𑪒肷�邱�Ƃł��B

�����x�̑�����@�͂���������A���蕔�ʂ��A���Łi�����j�A��ڍ��A��̍��A�r�̍��A���̍��ȂǁA���̕��@�ɂ���ėl�X�B

�i1�jX���t�B�����̔Z�x��ʖ@

MD �@

��Q����w(�l�����w�j�ɂw���āA��̍��ƌ����̈قȂ�A���~�j�E���Ƃ��ɎB�e���A���ƃA���~�j�E���� �Z�x���r���邱�Ƃɂ���č����x�𑪒肷����@�B

�������Z���Ԃōςނ̂ŁA������̃X�N���[�j���O�ɓK���Ă���B

�i�Q�jX����p������@

�@�@SXA�isingle energy X-ray absorptiometry�j�@

�@�@DXA�idual energy X-ray absorptiometry�j�@

�@�@�@�@���蕔�ʂ́A���ŁA��ڍ��A��̍��A�O�r���A�ҒŁA�S�g�̍��Ȃǂł��邪�A�ʏ�͍ł������a�C���ł���

�@�@�@�@�@�@�@�̂ō��łő��肷��B

�@�@�@�@�@�@�@���̍��ł̂c�w�`�@���A�����x�̕W���I�ȑ�����@�B

�@�@�@�@�@�@�@���̕��@�ł́A�����ɃG�l���M�[�̒Ⴂ�Q��ނ̂w���Ăč��ł̍����x�𑪒�B

�@�@�@�@�@�@�@���̕��@�͍ł����x�̍������@�Ƃ���A���莞�Ԃ��Z���A���ː��𗁂т�ʂ��킸���ōςނ̂������B

�i�R�jCT��p������@

�@�@�@�@QCT�iquantitative computed tomography�j�@

�@�@�@�@pQCT�iperipheral QCT�j�@

�@�@�@�@�@�@�@���蕔�ʂ͑O�r���ŁA�w���ɂ��R���s���[�^�[�f�w�B�e���s���đ��肷��B

�@�@�@�@�@�@�@�{���̖��x�ł���P�ʗe�ϓ�����̍����x�ig/cm3�j�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B

�i�S�j�����g��p������@

�@�@�@�@QUS�iquantitative ultrasound�j�@

�@�@�@�@�@�@�@����(�����Ƃ̍��j�ɒ����g�Ăč����x�𑪒肷����@�B

�@�@�@�@�@�@�@���̍��̒����g���ʂ�Ƃ��̑��x��ʂ��琔�l���o���B

�@�@�@�@�@�@�@�w�����g��Ȃ��̂ŔD�w�̑�����\�ŁA���Ԃ��P�����x�ƒZ���Ă��݂܂����A���x�͂�◎����B

�@�@�@�@�@�@�@X���𗘗p���Ȃ����߂ǂ��ł����p�ł��邱�Ƃ���A��Ë@�ւłȂ��Ă������x�𑪒�ł���B

|

| ����Ӄ}�[�J�[ |

|

�u�w

|

| |

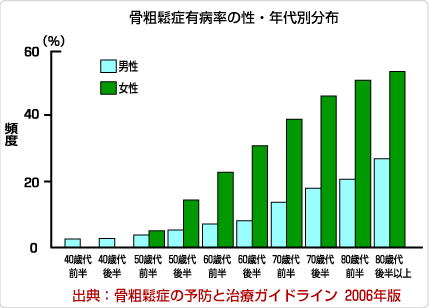

���e頏ǂ̐��E�N��ʕ��z |

|

| ���e頏ǂ̎��Ö� |

�e��̎��Ö�

|

| |

���e���傤�ǂ̎��Ö�Ƃ��ẮA�ȉ��̎O����Ɏg�p����Ă��܂��B

�@�@�@�@�P�F���ǂ���̃J���V�E���z���ʂ𑝂₷��@�@

�@�@�@�@�Q�F���`�����������@�@

�@�@�@�@�R�F���z����x�点���

|

| �P�F���ǂ���̃J���V�E���z���ʂ𑝂₷�� |

�i�P�j�J���V�E������

�@�@�@������邽�߂ɕK�v�ȃJ���V�E�����̂�⋋�����

�@�@�@�@�@�@L�]�A�X�p���M���_�J���V�E���i���i���F�A�X�p��C�`�j

�i�Q�j�����^�r�^�~��D3����

�@�@�@���ǂ���̃J���V�E���z���𑣂���Ƃ��Ċ����^�r�^�~��D3������B

�@�@�@�J���V�E���z���ɂ̓r�^�~��D���ւ���Ă���A�����ɓ����邱�ƂŃr�^�~��D�����������B

�@�@�@���̃r�^�~��D�͊̑���t���Ŋ����^�r�^�~��D3�ƂȂ�A�����̃r�^�~��D��e�̂ɓ������ƂŃJ���V�E���z�����������B

�@�@�@�@�@�@�A���t�@�J���V�h�[���i���i���F�A���t�@���[���A�����A���t�@�j

�@�@�@�@�@�@�J���V�g���I�[���i���i���F���J���g���[���j

|

| �Q�F���`�����������i���`�����i��j |

�i�P�j�r�^�~��K2����

�@�@�r�^�~��K2�͍���ӂɊւ���Ă���A�r�^�~��K2���܂����e���傤�ǎ��Ö�Ƃ��Ďg�p����܂��B

�@�@�r�^�~��K2�͍���זE�ɍ�p���邱�Ƃō��`���𑣐i���܂��B

�@�@�����ɍ��z����}�����邱�ƂŁA����ӂ̃o�����X�𐮂��܂��B

�@�@�@�@�@���i�e�g���m���i���i���F�O���P�[�j

�i�Q�j���b��B�z�������iPTH�FParathormon�j

�@�@�{��PTH�͍��z���𑣐i�����A�����̃J���V�E���Z�x���㏸�����܂��B

�@�@�������A�f���I�ɕ��b��B�z�������𓊗^���A�ꎞ�I�ɂ̂ݕ��b��B�z�������̔Z�x�����߂�ƁA���̋t�ɍ��`�������i�����B

�@�@���b��B�z�������ɂ́A�O��זE����̍���זE�ւ̕������i�ƁA����זE�̃A�|�g�[�V�X�}���̍�p������A���̍��`�����i

�@�@��p�݂̂������o���ꂽ�ƍl������B

�@�@�@�@�@�e���p���`�h�i���i���F�t�H���e�I�j

|

| �R�F���z����x�点���i���z���}����j |

�i�P�j�J���V�g�j������

�@�@�J���V�g�j���͍b��B���番�傳���z�������ł���A�j���זE�ɍ�p���邱�Ƃō����n�������̂�}����B

�@�@ �������A�J���V�g�j�����܂Ƃ��Ă̌��\�E���ʂ͍��e���傤�ǂ̎��Âł͂Ȃ��A���e���傤�ǂɂ���ċN�����u�ɂ̊ɘa�ƂȂ��Ă���B

�@�@�@�@�@�G���J�g�j���i���i���F�G���V�g�j���j

�i�Q�j�C�v���t���{��

�@�@�A�����r�^�~���l�����ł���A���z����}�������p�����B

�@�@�@�@�@�C�v���t���{���i���i���F�I�X�e���j

�i�R�j�r�X�z�X�z�l�[�g����

�@�@�j���זE�̓��������͂ɗ}�������Ƃō��z����h���A���ʂ𑝂₷���Ƃ��ł���B

�i�S�j�G�X�g���Q������

�@�@�����z�������̈�ł���G�X�g���Q�������z����}�������p������B

�@�@�o��̏����͋}���ɍ��ʂ��������邪�A���̎�Ȍ����Ƃ��ăG�X�g���Q���̌��R������B

�@�@�@�@�@�G�X�g���W�I�[���i���i���F�W�����i�j

�i�T�j�I��I�G�X�g���Q����e�̃��W�����[�^�[�iSERM�FSelective Estrogen Receptor modulator�j

�@�@�G�X�g���Q���͍��z���}����p���������A����Ɠ����ɔ����������B

�@�@�r�d�q�l�͎q�{����[�̃G�X�g���Q����e�̂ɂ͍�p�����A���̃G�X�g���Q����e�̂ɂ̂ݍ�p���邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@�@�@�����L�V�t�F���i���i���F�G�r�X�^�j�A�o�[�h�L�V�t�F���i���i���F�r�r�A���g�j

|

| �a�o�֘A���� |

| |

| ���i�� |

��ʖ� |

�K���� |

���^�Ԋu |

���o�O�ȏ��u�O�̋x����� |

| �o���@�I��I�G�X�g���Q����e�� |

|

�G�r�X�^��60����

|

�����L�V�t�F�� |

�o�㍜�e頏� |

�P���P�� |

�R���O |

|

| �r�r�A���g�� |

�o�[�h�L�V�t�F�� |

�o�㍜�e頏� |

�P���P��

|

�R���O |

|

| �o���@BP�i�r�X�t�H�X�t�H�l�[�g�j���� |

|

| �_�C�h���l���� |

�G�`�h�����_Na |

���e頏� |

�P���P��

|

�R���� |

|

| �t�H�T�}�b�N�� |

�A�����h�����_Na |

���e頏� |

�P���P��

|

�R���� |

| �{�i������5���� |

�A�����h�����_Na |

���e頏� |

�P���P��

|

�R���� |

| �{�i������35���� |

�A�����h�����_Na |

���e頏� |

�T�P�� |

�R���� |

| ���J���{����1���� |

�~�m�h�����_ |

���e頏� |

�P���P�� |

�R���� |

|

| �{�m�e�I�� |

�~�m�h�����_ |

���e頏� |

|

�R���� |

|

| �A�N�g�l���� |

���Z�h�����_�m�� |

���e頏� |

|

�R���� |

|

| �x�l�b�g�� |

���Z�h�����_�m�� |

���e頏� |

|

�R���� |

|

| ���i�� |

��ʖ� |

�K���� |

���^�Ԋu |

���o�O�ȏ��u�O�̋x����� |

| ���ˁ@BP�i�r�X�t�H�X�t�H�l�[�g�j���� |

|

| �A���f�B�A�� |

�p�~�h�����_Na |

������ᇁ@��Ca���� |

|

|

|

| �����̍��]�� |

|

|

|

| �]���^�� |

�]���h�����_ |

������ᇁ@��Ca���� |

�T�P�� |

|

|

| ������������̍��]�� |

�S�T�ԂɂP�� |

|

|

|

�@�@�⑫

�@�@�@�@�_�C�h���l�����F����ǂ̃��X�N�����邽�߁A2010�N�ȍ~�͖͂w�Ǘp�����Ȃ��B

|

| �f�m�X�}�u�i�RRANKL�R�́j |

| |

�f�m�X�}�u�i�RRANKL�R�́j�Ƃ� |

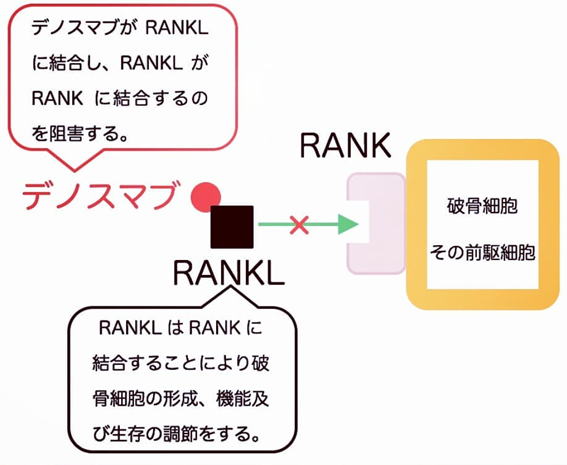

�j���זE�̕\�ʂɂ́ARANK(receptor activator of nuclear factor ��B �j������B

����זE����Y�������RANK���K���h�iRANKL�j�Ƃ��������͔j���זE�̌`���A�@�\�Ȃǂ𑣐i����B

RANKL(receptor activator of nuclear factor ��B ligand�j��RANK�ƌ������A�j���זE�̕����E���n�E�@�\����ѐ����𐧌䂵�Ă����B

RANKL�ƃf�m�X�}�u���������邱�Ƃɂ��A�j���זE�ւ̃V�O�i���`�B��}�����A���n����h���B |

�@�@�@�@ �@�@�@�@

|

| �f�m�X�}�u���� |

�v�����A

�@���e頏��B

�@�߃��E�}�`�ɔ������т��̐i�s�}���B

�@60mg��6������1��,�牺���B

�����}�[�N

�@�������������ɂ�鍜�a�ρA�y���Ō`�����]���ɂ�鍜�a�ρB

�@120mg��4�T�Ԃ�1��A�牺���^�B

|

| �Q�l���� |

| |

�u���e頏� �����ƗՏ��̍ŐV�����v�@���{���k�@�ʍ���w�̂���݁@�Q�O�P�S�@

�u���̉Ȋw�v�@�{�c���Y�@��t��o�Ł@�P�X�W�T�@

�u���e頏ǐf�Ãn���h�u�b�N�v�@�������F�@���W���[�i���Ё@�Q�O�P�Q

�u���e頏ǂ̗\�h�Ǝ��ÃK�C�h���C��2011�N�Łv�@���e頏ǂ̗\�h�Ǝ��ÃK�C�h���C���쐬�ψ���@���C�t�T�C�G���X�o�Ł@�Q�O�P�P

�u���������e頏ǂ̐f�f��i2000�N�x�����Łj�v�@���{����ӊw��e頏ǐf�f������ψ���@���{����ӊw��G���P�W�@���V�U�|���W�Q�@�Q�O�O�P

�u���ʑ���v�@���Y�w���T�R���P2���@���S�Q�S�|�S�R�@

�u�r�X�z�X�z�l�[�g�n��܂Ɗ{���v�@���{���o�O�Ȋw���

�@�@

Wikipedia�@�u���e頏ǁv

|

�u�j���זE�����̐���@�\�v�@���� ���� ���@���{�����w��G���@��W�R����Q���@�Q�O�P�P

|

�@

�@ �@�@

�@�@ �@

�@

�@

�@ �@�@

�@�@ �@

�@