| 智歯周囲炎 (いわゆる親知らずの炎症) |

| 智歯周囲炎とは |

| |

人類の進化に伴い、また生活様式の変化により、現代人は顎骨が退化し次第に小さくなってきています。

それに対し、歯は栄養状態の改善によってむしろ大きくなってきている傾向があります。

その結果、現代人では第三大臼歯(とくに下顎)が萌出余地の狭小により、埋伏したり位置異常を呈することが多くなりました。

このような歯の周囲歯肉は、歯周ポケットを形成しやすく、機械的な清掃が行いにくくなっています。

そのため、プラークが付着停滞しやすく炎症を起こしやすい環境にあります。

|

| 臨床症状 |

| |

初期の炎症で歯の周囲歯肉に炎症が限局している場合は、歯肉の発赤、腫脹、自発痛、圧痛があります。

さらに炎症が進展すると、所属リンパ節の腫脹・圧痛や、顎骨周囲の軟組織に波及して筋肉性開口障害をきたしたり、扁桃周囲炎や組織隙の広範な炎症、すなわち蜂窩織炎を起こすことがあります。

また顎骨のほうへ進展すると顎骨炎を引き起こすことになります。

|

| 治療法 |

| |

消炎 |

まずは、局所の消毒や抗生剤の投与によって、急性炎症の消退をはかります。

その後、原因となった第三大臼歯の抜歯を行います。

|

| 抜歯方法 |

特に水平埋伏歯の場合には次のような方法で抜歯を行います。

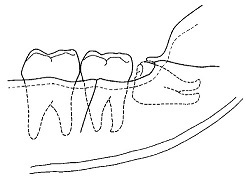

図1:粘膜を切開

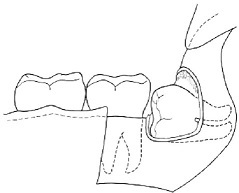

図2:粘膜を剥離、場合によっては骨の一部を削除して歯冠部を剖出。

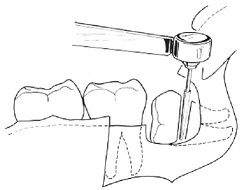

図3:歯冠部をエアータービンで切断。

その後歯根部分を抜歯。

場合によってはさらに歯根部分を切断して抜歯を行います。

|

|

| 症例 |

| |

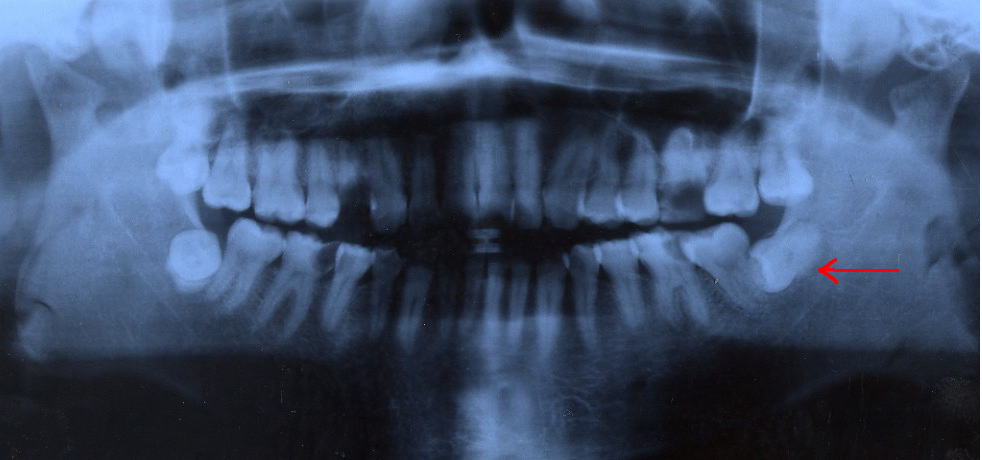

症例1 |

左下顎水平埋伏歯に起因する智歯周囲炎により、顔面腫脹、開口障害、嚥下障害を主訴に受診。

当初、局所洗浄と抗生剤の内服を行っていましたが疼痛著しく、腫脹の瀰漫性増大をきたしました。

そのため抗生剤を点滴静注し、消炎をはかりました。

消炎後4週間目に左下水平埋伏智歯の抜歯を行いました。

|

|