| 歯みがきの目的 |

歯磨きの最大の目的は、歯の表面から虫歯や歯周病の原因となる歯垢(プラーク)を取り除くことです。

さらに、この歯垢を取り除き口腔細菌のコントロールすることによって、各種口腔疾患・全身疾患の予防が可能となる。

口腔疾患・全身疾患の予防

口腔機能の賦活と維持 |

| 歯磨きの基礎知識 |

| 1:歯を磨くタイミング |

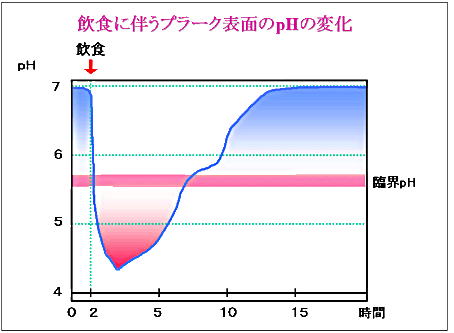

口の中に糖分が入ると歯垢の活動は活発になり、酸や毒素を作り出す。

この状態は食後すぐに始まり、時唾液中のpHが5.5以下になると歯は脱灰します

よって、歯磨きは「食べたら、すぐに磨く」が効果的と言えます。

食後すぐに口中のpHは下がって酸性となり、脱灰レベルになります。

しかし、10分くらいで唾液の緩衝作用によって中性に戻ります。

補足:「食後30分間は、歯みがきをさける」という情報について

これは「むし歯」ではなく「酸蝕症」についてで、注意の内容も「食後」ではなく、酸蝕症をひきおこす力が強い

「酸性食品を摂取した直後」 がもとの表現でした。

つまり、むし歯予防の対策は当てはまりません。

むし歯予防のためには、「食べたらみがく」、食事のあとすぐに歯みがきする、といういつもの方法がおすすめです。

|

| 2:歯磨きの所要時間 |

虫歯や歯周病への関心は高く、予防である歯磨きを毎日行う人は95%。

そのうちの60%以上は1日2回以上磨いています。

しかし、3人に1人は何らかの歯科治療を受けています。

虫歯や歯周病がなくならないのは、「みがいている」つもりでも「みがけていない」からです。

ほとんどの方が3分以内で歯磨きを終えています。

★1カ所5秒くらい歯ブラシを前後させるのが目安です。

28本の歯があるとして考えてみます。

①歯の裏と表で10秒 :10秒×28本=280秒(約4分30秒)

②かみあわせの面は、奥歯上下左右合わせて16面 :5秒×16面=80秒(約1分)

③歯と歯の間は26カ所で、裏表がありますので52カ所

上下の奥歯の4カ所を合わせて56カ所 :5秒×56カ所=280秒(約4分30秒))

以上を合計すると、4分30秒+1分+4分30秒= 10分

したがって、全部の歯を磨くには少なくとも10分はかかる計算です。

|

| 3:歯磨きの方法 |

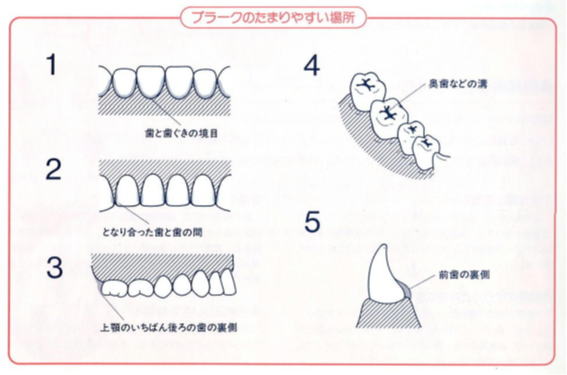

(1)歯垢(プラーク)のたまりやすい場所

歯垢のたまりやすい場所を知ることは、上手に歯を磨くための近道です。

・歯と歯ぐきの境目

・歯の小さな溝

・歯と歯の隙間

・歯の凹部

などは、歯垢がたまりやすい場所です。歯ブラシの毛先がそこまで届かなければ、磨き残しができます。

(2)歯ブラシの使い方

・歯ブラシの毛先は磨きたい歯面に直角に当てる。

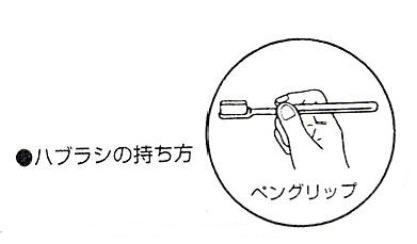

・歯ブラシは力を入れてもたないように”えんぴつ”を持つように握る。

・ブラッシング圧は200㌘~300㌘程度で。

・歯ブラシは大きく動かさず、こきざみに動かす。

(3)歯磨きの方法

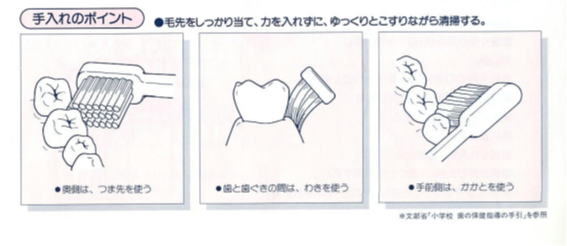

毛先を上手に使いましょう 。

磨く場所にあわせて、歯ブラシの「つま先」、「わき」、「かかと」の3つの部分をのイラストのように使い分けると

効果的に清掃できます。

(4)歯磨きのポイント

鏡を見ながらお口全体を観察し、磨くよう心掛けましょう。

磨きの残しは、染め出し剤を使ってチェックして見て下さい。

磨けていない=洗わない食器で食事するのと同じです。

特に就寝前はお口の中の汚れをしっかり落として下さい。

時間を掛けるには、洗面台の前で立って磨くのでは疲れてしまいます。

腰を掛けて「ながら磨き」が一番です。

|

| 歯ブラシと補助器材 |

歯ブラシについて

口腔ケアの最も基本となる器材です。

補助器具について

歯ブラシの毛先が届かないようなところをみがくのが補助清掃用具の役割です。

特に歯と歯の間(歯間部;しかんぶ)は汚れが落ちにくい部分ですが,この部分の汚れをかきとりやすいような

形をした道具があります。

歯間部が狭い人向きにはデンタルフロス,広い人向きには歯間ブラシ(インターデンタルブラシ)があります。

歯間ブラシは,歯間部の広さによって太さを5種類程度使い分けることができます。

歯間ブラシ

歯間ブラシは両隣の歯がないところ,歯の凹凸が大きい部分,歯がない部分を補うブリッジを

被せてあるところなどにも使います。

同じような目的で、インタースペースブラシを使う場合もあります。

また一番奥の歯や親知らずの側面をみがくのにはエンドタフトなどが便利です。

歯ブラシだけでは,汚れが取りきれない場合がほとんどです.どんなものを選んだらよいか,歯科医や

歯科衛生士に相談し,自分に合った補助清掃用具を見つけましょう。

そして正しい指導を受け,上手に使いこなすことがポイントです。

詳細は、「口腔ケアグッズ」へ

|

| 参考資料 |

『歯医者に聞きたい 障がいのある方の歯と口の問題と対応法』 『歯医者に聞きたい 障がいのある方の歯と口の問題と対応法』

|