| 構音障害 (Dysarthria) |

はじめに:

言語障害(Language disorder)とは

言語障害とは、言語の適切な理解と表現が困難な病態(状態)をいいます。

言語障害には2つの障害があります。

(1)音声機能の障害:音声や構音(発音)、話し方の障害のこと

構音障害----機能性、器質性、運動障害性、聴覚性

吃音症------話し方の流暢性とリズムの障害

痙攣性発声障害----局所性ジストニア

速話症、乱雑言語症、早口言語症(en:Cluttering)等

(2)言語機能の障害:ことばの理解や表現の障害

失語症----------高次脳機能障害の一つで、脳の言語中枢が損傷されることで、聞く、話す、読む、書く、の、

言葉を操る能力に障害がある状態を言います。

言語発達障害----特異的言語発達遅滞のほか、学習障害との重なり、知的障害、自閉症スペクトラム等に

伴う場合があります。

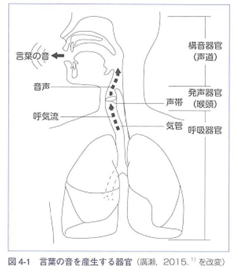

1:構音障害とは

呼吸・発声・共鳴・構音のどこかに問題が生じることによって、発音が正しく出来ない症状を言います。

2:構音障害の原因から見た分類

構音障害はその原因によっていくつかに分類されます。

(1)器質性構音障害

音声器官における形態上の異常により引き起こされる発音上の障害です。

①唇顎口蓋裂

②舌小帯強直症

③外傷

④腫瘍の手術後

⑤歯列不正と不正咬合

⑥ 鼻咽腔閉鎖不全症

(2)運動障害性構音障害

①運動障害性構音障害とは

音声器官の運動機能障害による発話の障害です。

大脳から発声発語器官までのいずれかの神経や筋肉の病変によって発症します。

器官の動きが悪くなることによって起こります。

運動障害性構音障害を引き起こす疾患には次のようなものがあります。

原因疾患に応じて構音障害の特徴も変化します。

1:痙性構音障害

脳血管障害や脳外傷などで起こります。

2:弛緩性構音障害

重症筋無力症、ギランバレー症候群、筋ジストロフィーなどで起こります。

3:失調性構音障害

小脳出血、脊髄小脳変性症(SCD)などで起こります。

4:運動低下性構音障害

パーキンソン病およびパーキンソン症候群など。

5:運動過多性構音障害

ハンチントン舞踏病など

6:複合性構音障害(上記の複数のタイプが混ざったもの)

筋萎縮性側索硬化症、多発性硬化症など

(3)聴覚性構音障害

聴覚の障害による二次的な発音上の障害です。

正しい音情報が入らないために起こります。

(4)機能性構音障害

上記のような医学的原因の認められない本態性の発音の障害です。

はっきりとした原因が見当たらないにもかかわらず、現実に構音の誤りが見られる場合です。

①構音障害の特徴

1:音の置換

目的音を別の音と混同しているものです。

たとえば、「メガネ」を「メダネ」という場合です。

2:省略

発音の一部が脱落するものです。

音節の中の子音が省略されて母音に聞こえる誤りがあります。

たとえば、「ラッパ」が「アッパ」と聴取される場合などです。

3:歪み

置換にも省略にも分類されないもので、音が歪んで聞こえるものです。

(5)薬剤性

抗てんかん薬、ブロムワレリル尿素などの薬剤による副作用による構音障害です。

3:診査・検査

発音が正常か、正しい発音のための運動は可能か、実際にどの程度話が相手に伝わっているのか、などを知り、

治療方針を検討するために行います。

検査は主に言語聴覚士が行いますが、歯科医師が行う場合もあります。

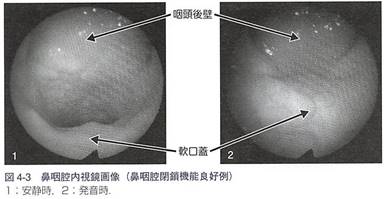

(1)鼻咽腔閉鎖機能の評価(発音時の鼻漏れの検査)

上あごの奥にある軟口蓋によって、鼻と口の境(鼻咽腔)がしっかり閉じられるかを調べます。

鼻咽腔の閉鎖が不良な場合、発音時に開鼻声(声が鼻に抜ける)や、鼻音化(発音が鼻にかかる)が生じます。

声を耳で聞いて判断する聴覚的判定や、ブローイング(吹く動作)によって鼻からの息漏れの有無と程度を調べます。

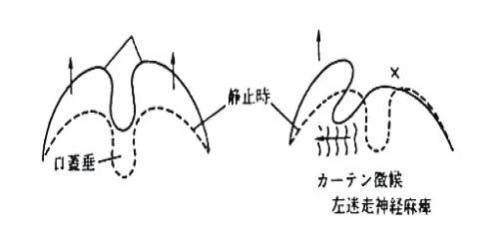

①口腔内視診

開口させ、安静時の軟口蓋の長さ(正常範囲・やや短い・短い)を観察します。

次に[a]を発音させ、軟口蓋と咽頭側壁の運動(良好・やや不良・不良)を観察します。

②ブローイング検査

ブローイング時の鼻咽腔閉鎖機能を評価する方法です。

最大吸気後に、コップの水をストローでできるだけ長くそっと泡立てさせます。

その持続時間を測定します。

同時に鼻孔に鼻息鏡を当て、呼気の鼻漏出の程度を3段階で評価します。

曇り-:障がいなし 曇り2cm未満=障がい+ 曇り2cm以上=障がい++

鼻息鏡 (ミラーで代替可能です)

③音声言語の聴覚判定

1:開鼻声

呼気が過度に鼻腔に流出することによる母音の歪みを開鼻声といいます。

母音[a], [i]を繰り返し発音させ,開鼻声の程度を4段階で判定します。

なし 軽度あり 中等度あり 重度あり

2:呼気鼻漏出による子音の歪み

構音操作には問題がないが、口腔内圧が高められず子音が歪むことをいいます。

[pa]. [ka]. [sa]を数回繰り返し発音させる.

子音の歪みと呼気鼻漏出の程度を判定する判定基準は開鼻声と同様です。

④内視鏡検査

鼻咽腔ファイバースコープを鼻孔から挿入し,鼻咽腔閉鎖の運動を鼻腔側より直接観察します。

発音時、ブローイング時嚥下時の軟口蓋咽頭側壁後壁の連動を観察します。

⑤X線検査

安静時、[a]. [i]の側面像を頚部X線規格写真法を用いて撮影します。

発音時、ブローイング時の側面像を頚部X線規格写真法を用いて撮影します。

安静時:軟口蓋の長さ、咽頭腔の深さをみます。

発音時:軟口蓋の動き、口蓋咽頭間距離を計測します。

(2)構音の評価

①最長発声持続時間(MPT :maximum phonation time)の測定

あー」と出来るだけ長く言い続けて、持続時間を測る検査です。

持続時間が10秒以下の場合は、声帯など喉に何らかの問題があることが考えられます。

最大吸気後に、自然な声の大きさ、高さで、出来るだけ長く[a]を発音させ持続時間を測定します。

MPTの短縮の多くは声門閉鎖不全によります。

しかし、肺活量の減少や中枢レベルでの呼吸・喉頭調節の異常も関係する場合があります。

健常成人の平均値----男性=約30秒 女性=約20秒

異常値 -------------男性=15秒 女性=10秒未満

②最長呼気持続時間の測定

最大吸気後に、声を出さずにできるだけ長く[s]を持続させます。

MPTと最長呼気持続時間を比べることで、声門レベルでの呼気能力を推定することができます。

測定法の詳細は、MPTの測定に準じます。.

健常成人の平均値---男性=約30秒 女性=約20秒

異常値-------------男性=15秒 女性=10秒未満

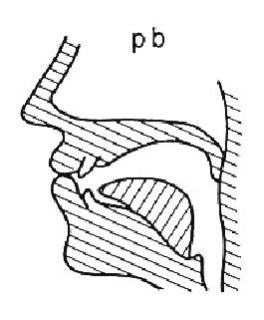

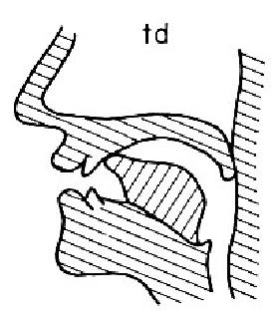

③オーラルデイアドコキネシス(oral diadochokinesis)検査 (交互反復運動検査)

構音器官の運動速度と規則性を評価する方法です。

パ・タ・カの音を速くたくさん言うことで、発話速度、リズムの異常を調べます。

パでは---口唇閉鎖運動、

タでは---舌の先の運動、

カでは---舌の後方部の運動

それぞれできるだけ速く5秒間繰り返して発音させ, 1秒間あたりの回数を算出します。

健常成人の平均値---パ=6.8回

タ=7.4回 力=6.7回 パタカ=7.2回

異常値-------------一般に1秒間4回以下.

④会話明瞭度検査

コミュニケーション手段として、会話がどの程度相手に伝わるかを検査します。

自由会話で言葉がどの程度聞き手に了解されるかについて、5段階で主観的に判定します。

1:よくわかる.

2:ときどきわからない語がある.

3:聞き手が話題を知っていればどうやらわかる.

4:ときどきわかる語がある.

5:まったくわからない.

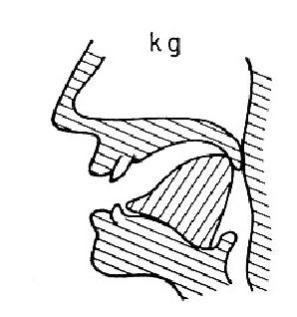

⑤発語明瞭度検査

音節(ひらがな1文字)レベルの明瞭度を評価する方法です。

ランダムに配列された日本語100音節リストを音読させ、録音したものを複数の聴取者に聴かせて書き取らせます。

正しく聴取された音節数の平均値を明瞭度とします。

正常=明瞭度97~100%

軽度言語障害=明瞭度71~96% 中等度言語障害=明瞭度36~70% 高度言語障害=明瞭度0~35%

⑥構音検査

発音の誤りを音、単語、文などさまざまなサンプルで系統的に評価します。

それで構音障害の有無や内容、治療の必要性を判定します。

音が正常に作られているか、発音している時に口唇や舌がどのような動きをしているかを調べます。

音の復唱、絵カードの呼称,音読により総合的に構音を評価します。

⑦声の聴覚的印象評価

声の質について、ガラガラ声、息が漏れるような声、力を入れられない状態の声、力が入り過ぎている声などの有無や

程度を評価します。

耳鼻咽喉科で行われることもあります。

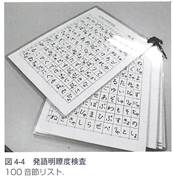

⑧バラトグラム検査

舌と口蓋の接触様式を観察する方法です。

発音時の詳細な舌運動を客観的に評価できる.

1:スタティックパラトグラフイ

人工口蓋や義歯床にアルジネート印象材などの粉末を散します。

口腔内に装着します。

発音や嚥下後に舌が接触して湿った部分を記録します。

2:エレクトロパラトグラフイ

口蓋、義歯床における調音状態を確認する方法です。

舌が接触した範囲を実時間で観察できます。

口蓋床に電極を埋め込みます。

5:音声言語障害患者に対する歯科的対応

(1)外科的治療

外科手術後に鼻咽腔閉鎖機能や構音機能の検査を行い,評価結果に基づいて術後の治療方針を決定します。

①口蓋裂や先天性鼻咽腔閉鎖不全症による鼻咽腔閉鎖機能不全に対して

口蓋形成術や咽頭弁形成術

②口蓋裂術後口腔腫瘍術後,外傷などにより口腔鼻腔瘻が後遺している場合

穿孔閉鎖術

③口腔腫瘍症例に対して

腫瘍摘出手術と同時に行う即時再建術、術後の二次的再建術や舌可動術など。

④舌小帯短縮症に対して

舌小帯伸展術

⑤顎変形症に対して

外科的顎矯正術

(2)補綴的治療

①補綴的発音補助装置の種類と適応

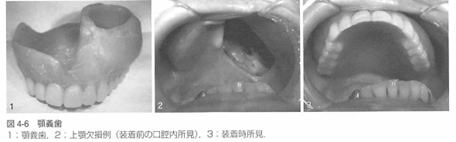

1:顎義歯

腫瘍術後などによる上顎欠損症例に対して適用される装置.

口腔鼻腔(または上顎洞)疲孔の閉鎖と欠損部の補填をする.

開鼻声や呼気鼻漏出による子音の歪み,構音点の異常による構音障害を改善させる.

欠損が硬口蓋に限局している場合は、顎義歯の装着により構音障害が顕著に改善することが多い.

欠損範囲が軟口蓋に及ぶ場合は口腔鼻腔瘻と鼻咽腔閉鎖機能不全の両者に対する治療が必要.

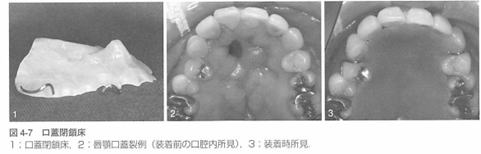

2:口蓋閉鎖床

硬口蓋の組織欠損を義歯床で補填します。

口腔鼻腔瘻による開鼻声や呼気鼻漏出による子音の歪みを改善する装置です。

口蓋裂や腫瘍術後で口腔鼻腔旗が後遺した症例に用いられます。

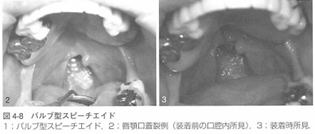

3:バルブ型スピーチエイド(SB:speech bulb)

鼻咽腔閉鎖時に残存した咽頭の空隙をバルブで補う物です。

口蓋咽頭括約筋の運動能力を賦活化し,鼻咽腔閉鎖機能の獲得を助けることを目的とした装置です。

口蓋裂や腫瘍(特に中咽頭切除)術後で、軟口蓋が短い症例や鼻咽腔開存部が広い症例に適用されます。

4)軟口蓋挙上装置(PLP:palatal lift prosthesis)

軟口蓋を挙上子で持ち上げて鼻咽腔の空隙を狭くするための装置です。

鼻咽腔閉鎖機能を賦活、獲得させることを目的とした装置です。

適用:

粘膜下口蓋裂。

先天性鼻咽腔閉鎖不全症などで軟口蓋の長さは十分であるが運動性が乏しい症例。

脳血管疾患や神経筋疾患で軟口蓋に運動麻漉がみられる症例。

5)舌接触補助床(PAP:palatal-augmentation-prosthesis)

舌の欠損あるいは運動低下により舌と口蓋との接触が得られない場合.

舌の口蓋への接触を補助し,構音の改善をはかることを目的とした装置.

義歯床の口蓋部を厚くした形態をしている.

PAPを製作する際にはスタティックパラトグラフイを行う

舌と口蓋の接触状態を確認しながら口蓋形態を調整する

適用:

舌・口底腫瘍術後の組織欠損例

脳血管疾患・神経筋疾患による舌運動障害症例

.

②補綴的発音補助装置の効果判定

1:補綴的発音補助装置の効果

装置を装着した状態と装着しない状態を比較して判定する.

いずれの装置の効果判定においても、まずは患者の発話を聴覚的に判定することを行う.

口腔鼻腔遮断不全を改善する顎義歯や口蓋閉鎖床の場合

ブローイング検査や明瞭度検査を行う.

鼻咽腔閉鎖機能を改善させる目的のバルブ型スピーチエイドや軟口蓋挙上装置の場合

ブローイング検査や明瞭度検査が多く行われる.

そのほかに内視鏡検査やX線検査を行うこともある.

舌接触補助床の効果判定

明瞭度検査を行う.

装置の完成後も、口腔内の形態の変化や訓練による機能改善などを経時的に観察する.

必要に応じてPAPの削合.バルブや挙上子の調整を行う.

(3)言語治療

①鼻咽腔閉鎖機能不全に対する訓練

1:バルブ型スピーチエイドや軟口蓋挙上装置などの発音補助装置の装着後の患者に対して

ブローイング訓練と口腔内圧を高める訓練を行う.

ブローイング時と発音時の鼻咽腔閉鎖運動は同一ではない.

口腔から呼気を流出するという点は共通している.

2:ブローイング訓練では

吹く動作を通して鼻咽腔を閉鎖して口腔内圧を高め、口腔から呼気を出す感覚を学習させる.

具体的には,ブローイング検査と同様の方法で、コップの水をストローで長く吹く練習を行う.

低年齢の患者では, ラッパや笛、吹き戻しなどを用いて吹く動作を独得させる.

3:口腔内圧を高める訓練では

口唇を閉鎖したまま頬をふくらませます。.

口腔内に呼気をためて口唇で破裂をつくる[p]の音の練習を行います。

②構音障害に対する訓練

構音器官の基礎運動訓練と,基本的動作を正しい発音に導く構音訓練を必要に応じて組み合わせて行う.

1:舌・口底腫瘍術後症例

残存舌の運動機能のために,可動域拡大訓練 (舌を前方・側方・上方の各方向にできるだけ伸展させる)

舌負荷訓練(舌圧子や指で舌に負荷をかけるのに対して舌で押し返す)

2:舌小帯短縮症例

舌の可動域拡大訓練や舌尖のコントロール訓練(舌尖で正確に口唇や歯列を舐める)

3:特定の音が正しく産生できない場合

適切な構音操作を習得させ.言葉の明瞭度を高めるための構音訓練が行われる.

4:構音訓練

一般的に4歳半以降から開始し,個人訓練で行います。

また,発音補助装置を適用した症例に対しても言語治療を積極的に行うことが有効です。

参照、「口唇口蓋裂」の治療

補綴的治療と言語訓練を組み合わせて行うことで,患者の口腔内の形態や運動により適合した発音補助装置を製作・調整

することができる.

|

| 参考資料 |

『歯科医師のための構音障害ガイドブック』 『歯科医師のための構音障害ガイドブック』

『構音障害の臨床―基礎知識と実践マニュアル』 『構音障害の臨床―基礎知識と実践マニュアル』

『自分で試す吃音の発声・発音練習帳』 『自分で試す吃音の発声・発音練習帳』

「鼻咽腔閉鎖機能検査法について」 大平章子他 音声言語医学34: 298-304, 1993

|

|