| オーラルフレイルとは |

| オーラルフレイルとは |

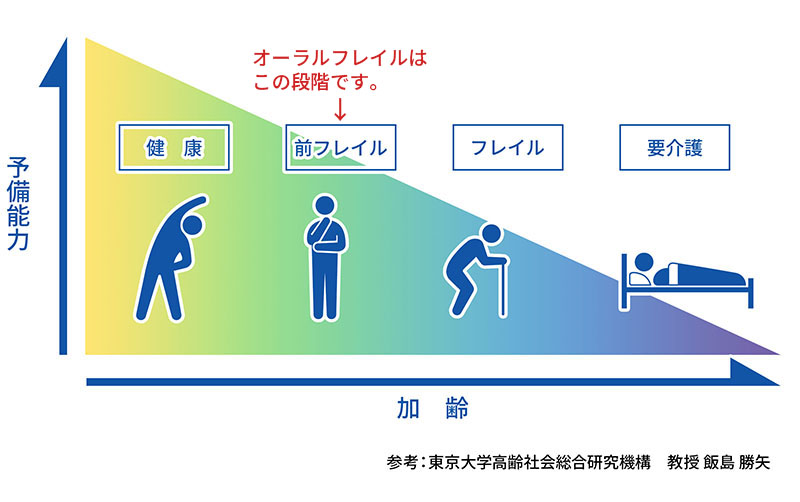

オーラルフレイルは、口腔機能の軽微な低下や食の偏りなどを含み、身体の衰え(フレイル)のさらに一つ前の状態です。

これは、健康と機能障害との中間にあり、可逆的であることが大きな特徴の一つです。

つまり、早めに気づき適切な対応をすることでフレイルを予防し、より健康に近づく事が出来ると言えます。

|

|

| オーラルフレイルの原因 |

おもに加齢による筋力低下と、歯の喪失が原因となります。

また、ドライマウス(口腔乾燥症)、虫歯、歯周病のほか、認知症、脳卒中、がん、慢性腎臓病などの全身の病気もオーラルフレイルの原因となります。

|

| オーラルフレイルと性差 |

咀嚼力には口まわりの筋肉と歯の本数が関係しており、筋力低下の傾向に大きな男女差は見られません。

一方、嚥下力については、男性のほうが加齢による低下が生じやすい傾向が見られます。

男性の嚥下力が加齢によって低下しやすい理由

ホルモンバランスの変化(テストステロンの減少)

もともとの筋肉量が多いため、低下したときの差異が大きくなる

喉仏の重さで筋肉が下降する

女性よりも話す(口まわりの筋肉を使う)機会が少ない、など。

|

| オーラルフレイルの症状 |

食事でよく食べこぼすようになった、固いものが噛めなくなり、むせることも増えた。

さらに滑舌も悪くなってきた、など。

こうした状態が続くようであれば、それはささいな口の機能の衰え、“オーラルフレイル”の可能性があります。

話がしにくい

飲み込みにくい

むせることが増えた

こぼす

硬いものがかめない

|

| オーラルフレイルの進行 |

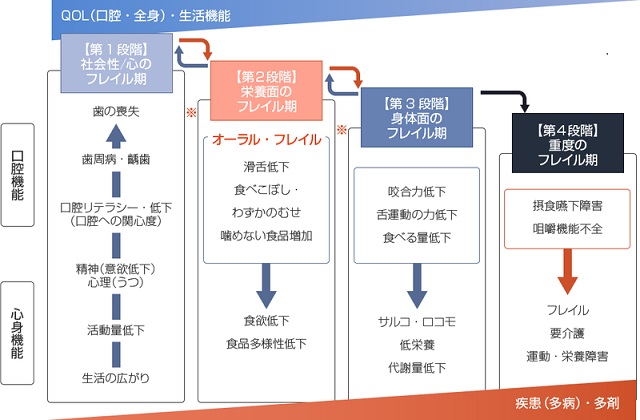

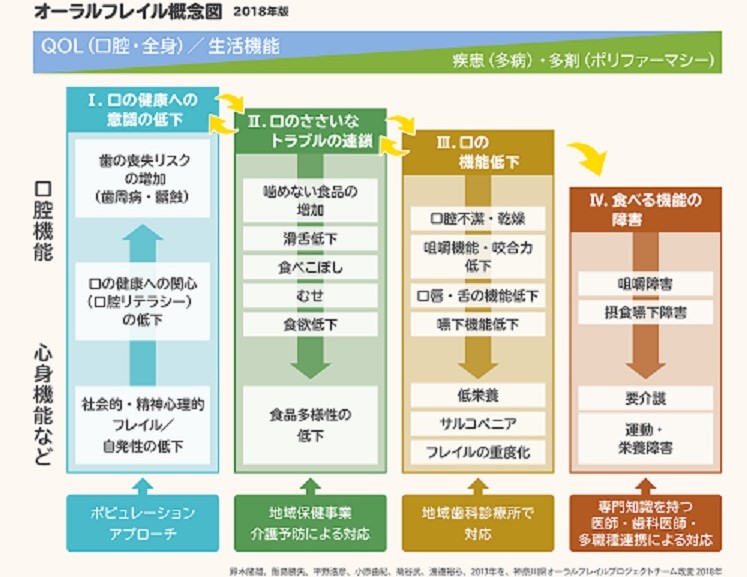

オーラルフレイルは、何らかの対応が為されないと下図のように進行すると言われています。

この図は、加齢を要因とするオーラルフレイルの症状の進行と、口腔機能・心身機能との関係を表しています。

第1段階 社会性・心のフレイル

第2段階 栄養面ののフレイル (オーラルフレイル)

第3段階 身体面ののフレイル (口腔機能低下症)

第4段階 重度のフレイル期 (口腔機能障害:摂食嚥下障害、構音障害)

|

フレイル概念図

|

| オーラルフレイル」の人が

抱えるリスク |

オーラルフレイルの状態になってしまうと、色々な問題が併発する事になります。

身体的フレイル 2.4 倍

サルコペニア 2.1 倍

要介護認定 2.4 倍

総死亡リスク 2.1 倍

|

| オーラルフレイルのスクリーニング検査 |

| オーラルフレイルの検査 |

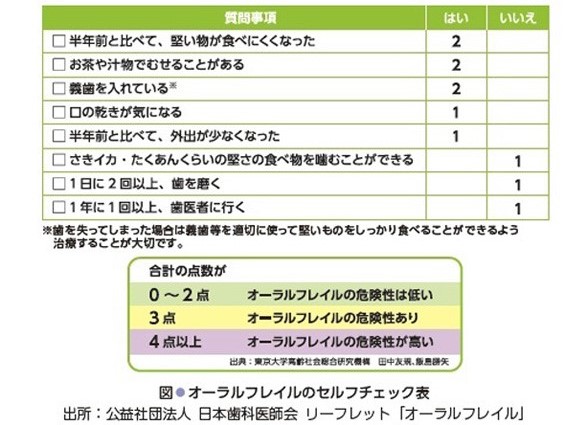

| オーラル・フレイルのセルフチェック |

|

| オーラルフレイルと口腔機能低下症の関係 |

口腔機能低下症は、フレイル概念図の第3段階の中に位置していると考えられます。

オーラルフレイルは口腔機能全体を捉えた概念ですが、第2段階の中に位置していると考えられます。。

口腔機能低下症は、検査結果により診断される疾患名です。

一方、オーライフレイルは、国民への啓発のためのキャッチフレーズの意味合いも含んでいます。

したがっ て、オーラルフレイルの用語を用いて国民に口腔機能の検査が必要であることを啓発し、 口腔機能低下症の検査の受診に繋げることが重要といわれています。

このことが、口腔機能低下を早期 に発見し、早期に介入することに繋がると思われます。

|

| オーラルフレイルと口腔機能低下症のスクリーニング |

現時点でオーラルフレイルの概念が確定していない ため、その明確なスクリーニングやアルゴリズムは確 立されていません。

ここでは長寿研オーラルフレイル事業にて提案さ れたオーラルフレイル概念に基づきそのスクリーニングについて示します。

口腔機能低下症の検査は7つの項目を行い、その内の3つ以上の項目が基準値以下であれば「口腔機能低下症」と診断します。

検査時間は全部で30分程度です。

1:口腔衛生状態不良の検査

2:口腔乾燥の検査

3:咬合力低下の検査

4:舌口唇運動機能低下の検査

5:低舌圧の検査

6:咀嚼機能低下の検査

7:嚥下機能低下の検査

咀嚼機能が低下した場合には咀嚼障害であり、発音機能に問題が生じた場合は発音障害として扱われてきました。

そして、その対応も機能別に行われていました。

一方、オーラルフレイルの概念では、複数の機能が複合的に低下した状態も対象としています。

そのため、 口腔機能を構成する複数の機能の検査・評価を行い、一つでも低下が認められた場合には口腔機能管理によって対応 します。

検査結果に基づき、社会的、精神心理的背景も考慮しながら、口腔機能の維持・向上のために総合 的に管理計画が立案されます。

口腔機能低下症の7項目の検査を行い、

口腔機能低下症 =3つ以上の項目が基準値以下であれば「口腔機能低下症」

オーラルフレイル=1つでも基準値以下の項目があれば「オーラルフレイル」

|

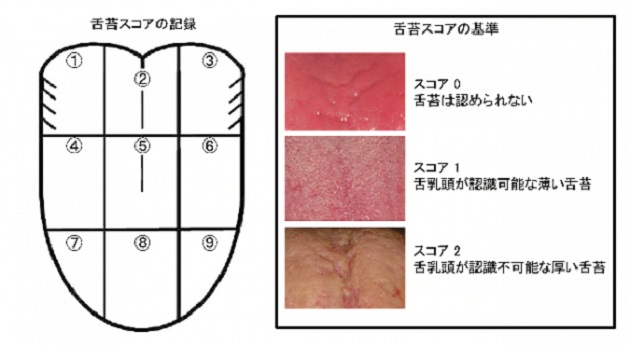

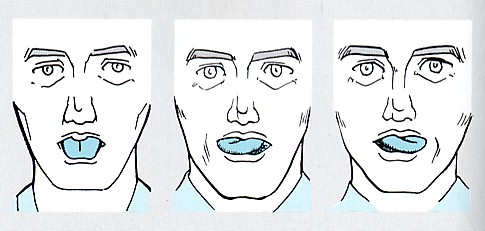

| 1:視診による口腔衛生状態不良の検査(Tongue Coating Index ;TCI) |

口腔衛生状態不良の検査

視診により Tongue Coating Index (TCI)を用いて,舌苔の付着程度を評価します。

舌表面を 9 分割し,それぞれのエリアに対して舌苔の付着程度を 3 段階(スコア 0,1 または 2)で評価し、合計スコ アを算出します。

TCI が 50%以上(合計スコアが 9 点以上)ならば口腔衛生状態不良となります。

|

TCI(Tongue Coating Index )=スコア合計/18×100%

東京歯科大学・上田貴之氏作成

|

| 2:口腔乾燥の検査 |

口腔乾燥の検査

口腔粘膜湿潤度または唾液量で評価します。

①口腔粘膜湿潤度:口腔水分計(ムーカス、ライフ社)

舌尖から約 10 mm の舌背中央部における口腔粘膜湿潤度を計測します。

測定値 <27.0・・・・・口腔乾燥とします。

②唾液量計測:サクソンテスト

医療ガーゼを舌下部に置き,2 分後の重量と比較します。

測定値≦2g/2分間・・・・口腔乾燥ありとします。

|

ムーカスR ライフ社

|

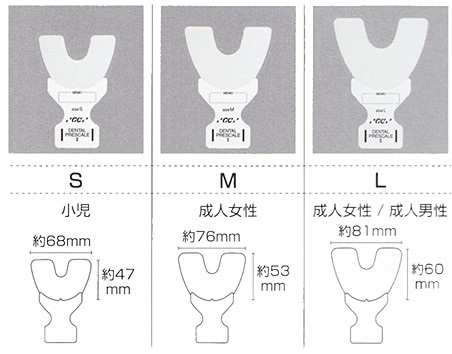

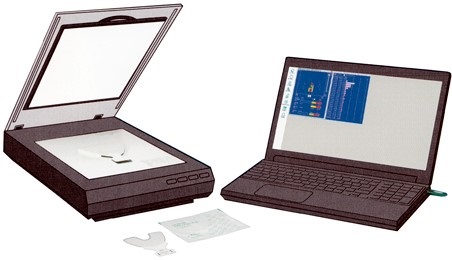

| 3:咬合力低下の検査 |

咬合力低下の検査は、咬合圧検査または残存歯数により評価します(検査結果は咬合圧検査を優先)

①咬合圧検査:感圧フィルム(デンタルプレスケール,ジーシー社)

咬頭嵌合位における 3 秒間クレンチング時の歯列全体の咬合力を計測しします。

咬合力<200 N 未満・・・・・咬合力低下とします。

義歯装着者は,義歯を装着した状態で計測します。

②残存歯数:残存指数を計測する。

残存歯数が、残根と動揺度 3 の歯を除いて20 本未満・・・・・咬合力低下とします。

|

デンタルプレスケール、GC社製

|

| 4:舌口唇運動機能低下の検査 |

オーラルディアドコキネシスにより評価する。

1 秒当たりの/pa/,/ta/,/ka/それぞれの音節の発音回数を計測します。

/pa/,/ta/,/ka/のいずれかの 1 秒当たりの回数が 6 回未満を舌口唇運動機能低下とします。

|

|

|

| 健口くん ハンディ |

健口くん |

|

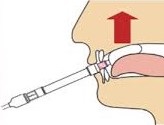

| 5:低舌圧の検査 |

舌圧の検査

舌圧測定により評価する。

舌圧測定器(JMS舌圧測定器 TPM-02 )につなげた舌圧プローブを、舌と口蓋との間で随意的に最大の力で

数秒間押し潰してもらい最大舌圧を計測します。

舌圧が、30kPa未満を低舌圧とします。

|

GC社製

|

| 6:咀嚼機能低下の検査 |

咀嚼機能低下の検査

咀嚼能力検査(グルコース含有グミゼリー=咀嚼時のグルコース溶出量を測定するもの) または咀嚼能率スコア法により

評価します。

①咀嚼能力検査

2g のグミゼリー(グルコラムR、ジーシー社製)を 20 秒間自由咀嚼させた後、10 mLの水で含嗽させる。

グミと水を濾過用メッシュ内に吐き出させる。

メッシュを通過した溶液中のグルコース溶出量を咀嚼能力検査システム(グルコセンサ ーGS-Ⅱ,ジーシー)にて

溶出グルコース濃度を測定する。

グルコース濃度が 100 mg/dL 未満を咀嚼機能低下とする。

|

|

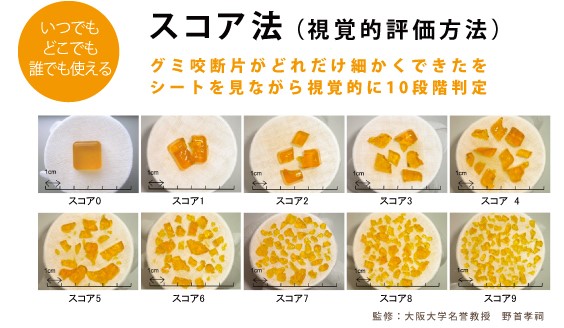

②咀嚼能率スコア法

咀嚼能率スコア法は,グミゼリー(咀嚼能率検査用グミゼリー,UHA 味覚糖・アズワン)を 30 回咀嚼させる。

粉砕度を視覚資料と照合して評価する。

スコア 0,1,2 の場合,咀嚼機能低下とする。

|

|

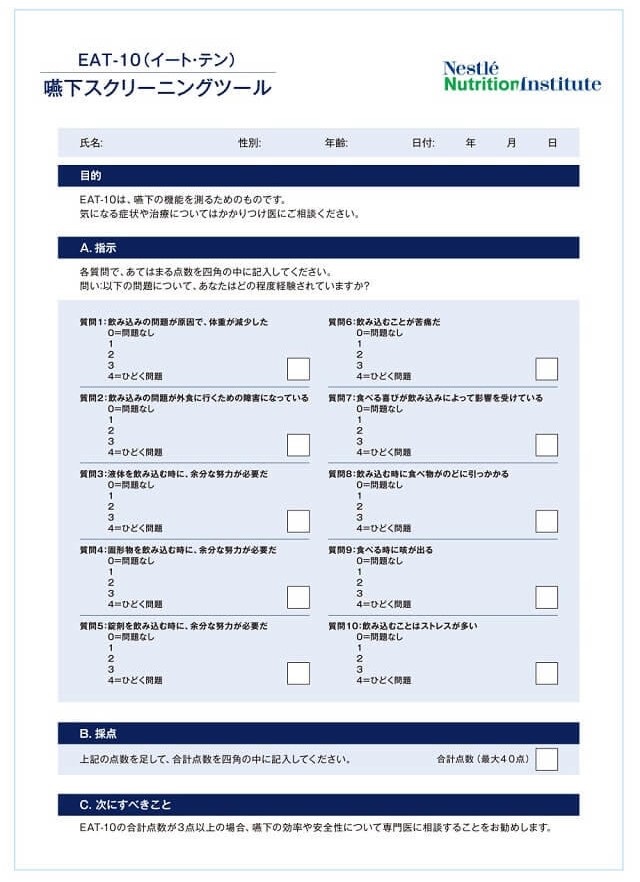

| 7:嚥下機能低下の検査 |

嚥下機能低下の検査

嚥下機能低下の検査は,嚥下スクリーニング検査(EAT-10)または自記式質問票(聖隷式嚥下質問紙)のいずれかの

方法で評価します。

①嚥下スクリーニング検査(EAT-10)

嚥下スクリーニング質問紙(The 10-item Eating Assessment Tool, EAT-10)を用いて評価する。

合計点数が 3 点 以上を嚥下機能低下とする。

|

ネスレ ヘルスサイエンス:「栄養なび」より引用

|

② 自記式質問票(聖隷式嚥下質問紙)

自記式質問票「聖隷式嚥下質問紙」を用いて評価する。

15 項目のうち A の項目が 3 つ以上ある場合を嚥下機能低下とする。

|

| No |

嚥下の状態(食べ物の飲み込み、食べ物を口から運んで胃まで運ぶこと)についての質問 |

A |

B |

C |

| 1 |

肺炎と診断されたことがありますか? |

くり返す |

一度だけ |

なし |

| 2 |

やせてきましたか? |

明らかに |

わずかに |

なし |

| 3 |

物が飲みにくいと感じることがありますか? |

よくある |

ときどき |

なし |

| 4 |

食事中にむせることがありますか? |

よくある |

ときどき |

なし |

| 5 |

お茶を飲む時にむせることがありますか? |

よくある |

ときどき |

なし |

| 6 |

事中や食後、それ以外の時に、のどがゴロゴロ(痰が絡んだ感じ)することがありますか? |

よくある |

ときどき |

なし |

| 7 |

のどに食べ物が残る感じがすることがありますか? |

よくある |

ときどき |

なし |

| 8 |

食べるのが遅くなりましたか? |

たいへん |

わずかに |

なし |

| 9 |

硬いものが食べにくくなりましたか? |

たいへん |

わずかに |

なし |

| 10 |

口から食べ物がこぼれることがありますか? |

よくある |

わずかに |

なし |

| 11 |

口の中に食べ物が残ることがありますか? |

よくある |

ときどき |

なし |

| 12 |

食べ物や酸っぱい液が胃からのどに戻ってくることはありますか? |

よくある |

ときどき |

なし |

| 13 |

胸に食べ物が残ったり、つまった感じがすることがありますか? |

よくある |

ときどき |

なし |

| 14 |

夜、咳で寝られなかったり目覚めることがありますか? |

よくある |

ときどき |

なし |

| 15 |

声がかすれてきましたか?(ガラガラ声、かすれ声など) |

たいへん |

わずかに |

なし |

|

| オーラルフレイルへの対応 |

オーラルフレイルは、フレイル発生の前に生じます。

オーラルフレイル→フレイル→サルコペニア→要介護状態→死へと向かう中で、オー ラルフレイルが影響している可能性が示されたことからフレイル対策の中でオー

ラルフレイルへの対応が注目されています。

つまりオーラルフレイルを早期に発見し対応することは、フレイルリスク者の早期発見、対応に繋がるということになります。

|

| 咀嚼機能トレーニング |

咀嚼機能は、主に舌・頬・口唇の筋肉組織と、歯・骨の硬組織の強調作用によって為されます。

したがって、これらの組織を個別あるいは総合的に訓練すれば、咀嚼機能のトレーニングになりますが、

詳細は、「摂食嚥下障害」へ。

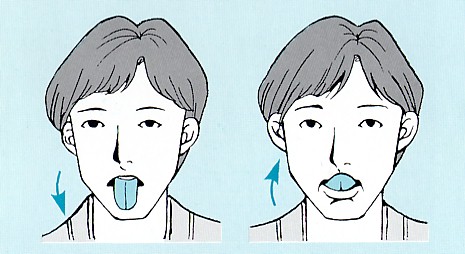

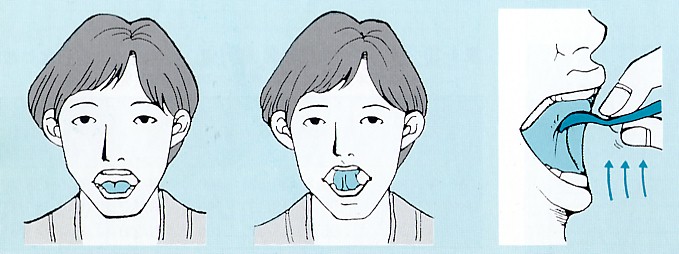

舌の運動トレーニング

舌を前方に大きく突き出した後、しっかりと後ろに引く。

舌を口角の左右に交互につける運動をできるだけ早く繰り返す。

舌の出し入れを、交互にできるだけ早く繰り返す。

|

『摂食・嚥下リハビリテーション』 金子芳洋 千野直一 医歯薬出版 1998 より引用

|

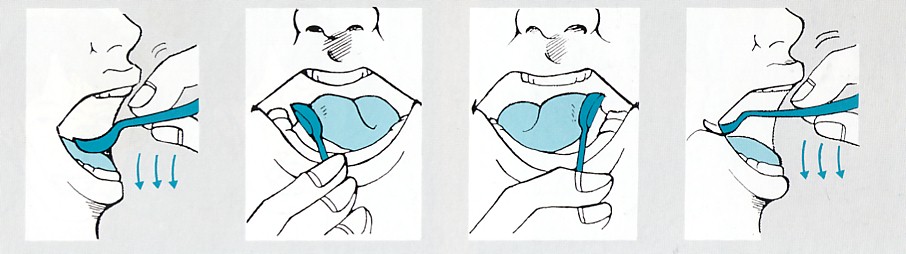

舌・頬・唇の力強さと持久力のトレーニング

舌を前に出し、スプーンで抵抗をかける。

舌全体を上に持ち上げ、スプーンで抵抗をかける。

舌を左右の口角につけ、スプーンで抵抗をかける。

|

『摂食・嚥下リハビリテーション』 金子芳洋 千野直一 医歯薬出版 1998 より引用

|

| 嚥下機能トレーニング |

詳細は、「摂食嚥下障害」へ

|

| 参考資料 |

『チェアサイドオーラルフレイルの診かた 第2版』 『チェアサイドオーラルフレイルの診かた 第2版』

『患者さんのためのオーラルフレイルと口腔機能低下症の本』 『患者さんのためのオーラルフレイルと口腔機能低下症の本』

『お口だって老化するんです―歯科の新しい病気「口腔機能低下症」かも』 『お口だって老化するんです―歯科の新しい病気「口腔機能低下症」かも』

『訪問診療での歯科臨床 在宅歯科医療をさらに高めるClinical QuestionsとQuestions & Answers』 『訪問診療での歯科臨床 在宅歯科医療をさらに高めるClinical QuestionsとQuestions & Answers』

「歯科診療所におけるオーラルフレイル対応マニュアル」 公益社団法人 日本歯科医師会 2019年版

「舌圧検査応用のポイント」 森田晃司 、津賀一弘 日補綴会誌 Ann Jpn Prosthodont Soc 9 : 181-185,

2017

|