| �t���C�� |

| �t���C���Ƃ� |

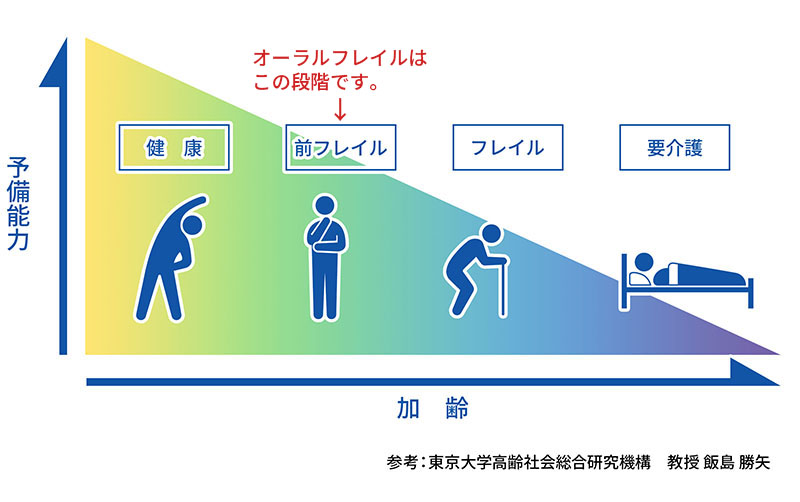

�t���C���Ƃ́A���킩��v���ֈڍs���钆�Ԃ̒i�K�ƌ����Ă��܂��B

2014�N�ɓ��{�V�N��w������T�O�ŁA�uFrailty�i����j�v�����������t�ł��B

���N�ȏ�ԂƁA�v����Ԃ̒��ԂɈʒu���A�g�̓I�@�\��F�m�@�\�̒ቺ���������Ԃ̂��Ƃ��w���܂��B

�K�Ȏ��Â�\�h���s�����Ƃŗv����Ԃɐi�܂��ɂ��މ\��������܂��B

�����J���Ȍ����ǂ̕��ł́u����ƂƂ��ɐS�g�̊��́i�^���@�\��F�m�@�\���j���ቺ���A�����̖��������̕����Ȃǂ̉e��������A�����@�\����Q����A�S�g�̐Ǝ㐫���o��������Ԃł��B

����œK�ȉ���E�x���ɂ��A�����@�\�̈ێ����オ�\�ȏ�ԑ��v����Ă���A���N�ȏ�ԂƓ��퐶���ŃT�|�[�g���K�v�ȉ���Ԃ̒��Ԃ��Ӗ����܂��B

�����̕��́A�t���C�����o�ėv����Ԃi�ނƍl�����Ă��܂����A����҂ɂ����Ă͓��Ƀt���C�������ǂ��₷�����Ƃ��킩���Ă��܂��B

|

|

| �t���C���̌��� |

�t���C���́A�ȉ��̂悤�ȉ���ɔ����S�g�̕ω��ƎЉ�I�A���I�ȗv�������킳�邱�Ƃɂ��N����܂��B

�@�@����ɔ��������ʂ̒ቺ�ƎЉ�𗬋@��̌���

�@�@�g�̋@�\�̒ቺ�i���s�X�s�[�h�̒ቺ�j

�@�@�ؗ͂̒ቺ

�@�@�F�m�@�\�̒ቺ

�@�@�Ք�J���⊈�͂̒ቺ

�@�@�����I�ȊǗ����K�v�Ȏ����i�ċz��a�A�S���ǎ����A�}���Ǐ�A�n���j�ɂ������Ă��邱��

�@�@�̏d����

�@�@��h�{

�@�@�����E������E�Ƒ��\���Ȃ�

|

| �t���C���̉u�w |

Weiss ��̕i2001�N�j

�@�@�n��ݏZ����҂ɂ�����t���C���̕p�x�� 7�`10�� �Ƃ���Ă��܂��B

Walston��̕i2006�N�j

�@�@75 �Έȏ�̍���҂ɂ�����t���C���̕p�x�� 20�`30�� �� ����C�N��ƂƂ��ɂ��̕p�x�͑������邱�Ƃ�������� ���܂��B

�@�@���������āC����̓t���C���̂���߂ďd�v�� �v���ł���C�Љ�̍���ƂƂ��Ƀt���C���̕p�x���� �����邱�Ƃ��\�z����܂��B

�킪���ɂ����� Shimada ��̕i2013�N�j

�@�@�n��ݏZ����҂ɂ����� Fried �̒�`��p �����t���C���̕p�x�� 11.3�� �ł������i���ϔN�� 71 �j�Ƃ���Ă��܂��B

|

| �t���C���ɂȂ����ꍇ�̓��� |

���S���̏㏸��g�̔\�͂̒ቺ���N���܂��B

�܂��A���炩�̕a�C�ɂ�����₷���Ȃ�����A���@����ȂǁA�X�g���X�Ɏア��ԂɂȂ��Ă��܂��B

�Ⴆ�Ό���Ȑl�����ׂ��Ђ��Ă��A�̂̑ӂ��┭�M�����o������̂̐�������Ύ���܂��B

�������A�t���C���̏�ԂɂȂ��Ă���ƕ��ׂ������点�Ĕx���ǂ�����A�ӂ��̂��߂ɓ]�|���đŖo�⍜�܂�����\��������܂��B

|

| �t���C���̊ |

Fried��������ɂ͂T���ڂ���܂��B

�@�@�@�t���C���@�@ ���R���ڈȏ�Y��

�@�@�@�v���t���C�����P�܂��͂Q���ڂ����̏ꍇ�B

�@�@�P�F�̏d�����F�Ӑ}���Ȃ��N��4.5kg�܂���5%�ȏ��̑̏d�����B

�@�@�Q�F���₷���|��������̂��ʓ|�����T��3-4���ȏ�������B

�@�@�R�F���s���x�̒ቺ�|�����Ԃ̑O���1m�̏����H��݂��A������5m�̎����v������B1m/�b�����̏ꍇ�B

�@�@�S�F���͂̒ቺ�|������̑�����j��26�s�����A����18�s�����̏ꍇ�B

�@�@�T�F�g�̊����ʂ̒ቺ�|�^���E�̑��͂��Ă��Ȃ��Ɖ����ꍇ�B

|

| �t���C���̗\�h |

�K�ɗ\�h����Γ����̐����ɃT�|�[�g���K�v�ȗv����Ԃɐi�܂��ɂ��މ\��������܂��B

���̂��߁A�t���C���̗\�h�ɂ̓t���C���̃��J�j�Y���i�t���C���T�C�N���j��ǂ��������A������������@���s���K�v������܂��B

�@�@�@�t���C���\�h�̃|�C���g

�@�@�@�@�@�P�F�K�x�ȉ^�����K���ɂ���B

�@�@�@�@�@�Q�F�o�����X�̂悢�H����S������B

�@�@�@�@�@�R�F�O�o��l�Ɛڂ���@��𑝂₷�B

�@�@�@�@�@�S�F8020�^���@���������̎����c���B

|

| �t���C���T�C�N�� |

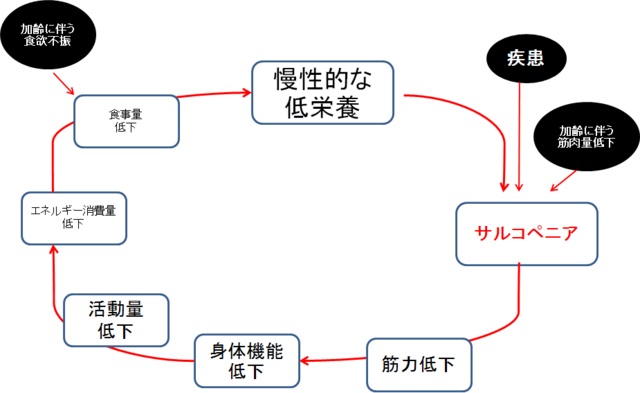

�T���R�y�j�A

�@�@�T���R�y�j�A�Ƃ́A�ؓ��ʂ��������A���s���x���ቺ���Ă���悤�ȏ�Ԃ��w���܂��B

�@�@�T���R�y�j�A�ɂ́A����ɂ��T���R�y�j�A�ƁA�a�C�ɔ����ċN����T���R�y�j�A������܂��B

���R��

�@�@���R���e�B�u�V���h���[���Ƃ́A�u�^����̏�Q�̂��߂Ɉړ��@�\�̒ቺ������������ԁv�ƒ�`����܂��B

�@�@���R���͋ؓ��A���A�߁A��A�ŊԔƂ������^����̂����ꂩ�A���邢�͕����ɏ�Q���N����A�u���v�u�����v�Ƃ�����������l�ňړ����邱�Ƃ�

�@�@��������x�Ⴊ�N���Ă����Ԃ̂��Ƃł��B

�t���C���T�C�N��

�@�@�܂������a�C�ŋؓ��ʂ��ቺ���T���R�y�j�A���N�����Ɛg�̂̋@�\���ቺ���܂��B

�@�@��̓I�ɂ͑��̋ؓ��ʒቺ�ɂ����s���x����������A���₷���Ȃ邽�ߑS�̂̊����ʂ��������܂��B

�@�@�S�̂̊����ʂ���������ƁA�G�l���M�[����ʂ�����A�K�v�Ƃ���G�l���M�[�ʂ��������܂��B

�@�@�킩��₷�������ƁA�����Ȃ��Ƃ������Ȃ��̂ŐH�~���Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�@����ɂ��H���ʂ̒ቺ�ɉ����āA�H�~�ቺ������Ɩ����I�ɉh�{�s���̏�ԂɂȂ�܂��B

�@�@�����I�Ȓ�h�{�̏�Ԃ́A�T���R�y�j�A������ɐi�s�����A�ؗ͒ቺ���i�ނƂ������z�֊ׂ�܂��B

�@�@���̈��z��K�ȉ���ɂ���Ēf����Ȃ��ƁA�t���C���T�C�N�����J��Ԃ��v����ԂɂȂ�\���������Ȃ�܂��B

|

|

| �t���C���̐f�f���@ |

| �f�f� |

�]�����5�̍��ڂ̂����A

�@�@�@�R���ڈȏ�Y�������ꍇ���t���C���A

�@�@�@1�`2���ڊY�������ꍇ��O�t���C���i�v���t���C���j

�@�@�@�Y�����ڂ�0�̏ꍇ�������ƂȂ�܂��B

|

| �]������ |

�]��� |

| 1.�̏d���� |

�u6�����Ԃ�2�`3�s�ȏ�́i�Ӑ}���Ȃ��j�̏d����������܂������H�v�Ɂu�͂��v�Ɖ����ꍇ |

| 2.���ӊ� |

�u�i����2�T�ԁj�킯���Ȃ���ꂽ�悤�Ȋ���������v�Ɂu�͂��v�Ɖ����ꍇ |

| 3.������ |

�u�y���^���E�̑��i�_��Ƃ��܂ށj��1�T�Ԃɉ������炢���Ă܂����H�v�y�сu����I�ȉ^���E�X�|�[�c�i�_��Ƃ��܂ށj��1�T�Ԃɉ������炢���Ă܂����H�v��2�̖₢�̂�����ɂ��u�^���E�̑��͂��Ă��Ȃ��v�Ɖ����ꍇ |

| 4.���� |

������̑���Œj��26�s�����A����18�s�����̏ꍇ |

| 5.�ʏ���s���x |

�i�����Ԃ̑O���1m�̏����H��݂��A������5m�̎����v������j1m/�b�����̏ꍇ |

���v���c�@�l�����Ȋw�U�����c�@���N�����l�b�g�����p

|

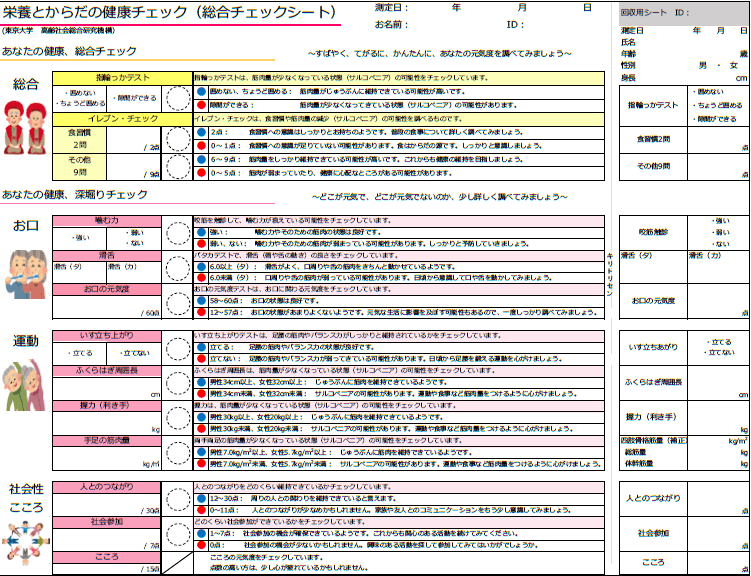

| �t���C���`�F�b�N�̕��@ |

������w����Љ�������@�\�̔ѓ�������ɂ���āA�u�t���C���`�F�b�N�v���l�Ă���܂����B

�t���C���`�F�b�N�͑傫�������āA�ȈՃ`�F�b�N�Ƒ����`�F�b�N�i�[�@��`�F�b�N�j��2�ō\������Ă��܂��B

�@�@�ȈՃ`�F�b�N�F�w������`�F�b�N�@�C���u���`�F�b�N

�@�@�����`�F�b�N�i�[�@��`�F�b�N�j

|

| �ȈՃ`�F�b�N |

�@�@�P�F�w�ւ����e�X�g

�@�@�@�@�w�ŗւ���������A�ӂ���͂����͂�Ń`�F�b�N����B

�@�@�@�@�@�@�@�@����̐e�w�Ɛl�����w�ŗւ�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�������ł͂Ȃ����̂ӂ���͂��̈�ԑ����Ƃ�����͂� |

|

| �@�@�Q�F�C���u���`�F�b�N |

�@�@�@�@�@�ݖ�4�A8�A11�̎���́u�͂��v�u�������v�����]���Ă��܂��B

|

| |

�P |

�قړ����N��̓����Ɣ�r���Č��N�ɋC��t�����H����S�����Ă��܂��� |

�͂� |

������ |

| �Q |

��ؗ����Ǝ�i�����܂��͂����j�𗼕��Ƃ�����2��ȏ�͐H�ׂĂ��܂��� |

�͂� |

������ |

| �R |

�u���������v�A�u��������v���炢�̌ł��̐H�i�ʂɊ��ݐ�܂����@ |

�͂� |

������ |

| �S |

������`���łނ��邱�Ƃ�����܂����@ |

������ |

�͂� |

| �T |

1��30���ȏ�̊��������^�����T2���ȏ�A1�N�ȏ���{���Ă��܂��� |

�͂� |

������ |

| �U |

���퐶���ɂ����ĕ��s�܂��͓����̐g�̊�����1��1���Ԉȏ���{���Ă��܂����@ |

�͂� |

������ |

| �V |

�قړ����N��̓����Ɣ�r���ĕ������x�������Ǝv���܂��� |

�͂� |

������ |

| �W |

��N�Ɣ�ׂĊO�o�̉������Ă��܂����@�@ |

������ |

�͂� |

| �X |

1����1��ȏ�́A�N���ƈꏏ�ɐH�������܂��� �@ |

�͂� |

������ |

| �P�O |

���������C�Ɉ��Ă���Ǝv���܂����@ |

�͂� |

������ |

| �P�P |

�����܂��A���Y�ꂪ�C�ɂȂ�܂����@ |

������ |

�͂� |

���́u�������v�A�i4�j�i8�j�i11�j�́u�͂��v�̍��ڂɑ����`�F�b�N�������ꍇ�͒��ӂł��B

�@�@�@�@�h�{�̍��ڂɁu�������v���������@�h�{�ɗv����

�@�@�@�@���o�̍��ځi3�j�u�������v�A�i4�j�u�͂��v�̕��́@���o�ɗv����

�@�@�@�@�^���̍��ڂɁu�������v���������@�g�̊����ɗv����

�@�@�@�@�Љ�E������̍��ڂɁi8�j�E�i11�j�u�͂��v�A�i9�j�E�i10�j�u�������v�̕��@�Љ�Q���ɗv���� |

|

| �[�@��`�F�b�N |

�@�@�g�̖ʂ���o�@�\�A�Љ�ʁA���_�ʂ��ڂ����]���ł���u�����`�F�b�N�i�[�@��`�F�b�N�j�v������܂�.

|

���v���c�@�l�����Ȋw�U�����c�@���N�����l�b�g�����p

|

| �t���C���̎��Ö@ |

�t���C���̎�Ȍ����ɃT���R�y�j�A�ƒ�h�{���������܂��B

�T���R�y�j�A��ɂ͍��i�̌`���E�ێ��ɕK�v�ȃ^���p�N�����\���ɐێ悷��K�v������܂��B

���ɍ��i�̊�ƂȂ�A�^���p�N���̍����𑣂��A������}�����ċؓ��̌`���𑣂��K�{�A�~�m�_�̃��C�V�������ڂ���Ă��܂��B

|

| ���a�̃R���g���[���@�@ |

���A�a�A�������A�t���a�A�S���a�A�ċz�펾���A���`�O�ȓI�����Ȃǂ̖�������������ꍇ�A�܂����a�̃R���g���[�������邱�Ƃ��K�v�ł��B

|

| �^���Ö@ |

�T���R�y�j�A�A�ؗ͒ቺ�ɑ��ẮA����҂ł����Ă��^���Ö@�ɂ���ċؗ͂��ێ�����܂��B

�@�@�@�@�X�N���b�g�A��̋N�����A�����W�A

�@�@�@�@�x�b�h�̏�ő��̉^���A

�@�@�@�@�֎q�ɍ������藧���オ������̌J��Ԃ��A

�@�@�@�@���s���������X�ɉ����Ă����A�@�ȂǁB

�@�@�@

|

| �h�{�Ö@ |

��h�{��Ԃʼn^�����s���Ă��ؓ������Ȃ��ǂ��납�A��h�{��Ԃ��������Ă��܂��܂��B

�ؓ������邽�߂ɕK�v�ȗǎ��ȃ^���p�N����ۂ��悤�ȐH���w�������܂��B

�@�@1���̓K�ȃG�l���M�[�ʂ̐H����1��3��ɕ����Đۂ邱��

�@�@��H�A��i���E���E���E�哤���i�j�A���i��E�L�m�R�E�C���ށj�A�����E�����i�A�ʕ����o�����X�悭�ۂ邱��

�@�@�ؓ��̑f�ƂȂ��^���p�N���i���E���E�哤���i�j�ƁA�������������J���V�E���i�����E�����i�E�����j���܂ސH�i��ϋɓI�ɐۂ邱��

�@�@�\���Ȑ�����ۂ邱�ƁA�ȂǁB

�@�@�@�@

�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@

|

| �����ǂ̗\�h |

�Ɖu�͂��ቺ���Ă��邱�Ƃ����������C���t���G���U��x���ɂ�����₷���Ƃ����Ă��܂��B

�@�@�@�@

�@�@�@�@��������K�x�ȉ^����o�����X�̂悢�H���Ȃǂɂ�芴���ǂɋ����̍�������A

�@�@�@�@�C���t���G���U���N�`����A�x�����ۃ��N�`����ڎ킵�Ă����A�@�ȂǁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@

|

| �Q�l���� |

�@�w���҂���̂��߂̃I�[�����t���C���ƌ��o�@�\�ቺ�ǂ̖{�x �@�w���҂���̂��߂̃I�[�����t���C���ƌ��o�@�\�ቺ�ǂ̖{�x

�@�w���������ĘV�������ł��\���Ȃ̐V�����a�C�u���o�@�\�ቺ�ǁv�����x �@�w���������ĘV�������ł��\���Ȃ̐V�����a�C�u���o�@�\�ቺ�ǁv�����x

�u�t���C���̈Ӌ`�@�v�@�r�� �G�T�@���V�㎏ 2014�G51�F497�\501

�u����҂ƃt���C�� �꒴����Љ�ɂ�����t���C���P�A�Ɋւ����l�@�v�@���[�q�@���������ۑ�w�����Љ�w���_�W��36����Q��

�u����҂ɂ�����t���C���ƃT���R�y�j�A�𗝉�����v�@�@�X �����@�@�V�N���w �@2017�G��R�Q�� �� �R��

�u���o�@�\�E�h�{�E�^���E�Љ�Q���𑍍������� �����^���N���i�v���O������p���Ă� �V���Ȍ��N�Â���s���T�|�[�^�[�{�����C�}�j���A���̍l�Ăƌ���

�i�n��T���������p�������f���\�z�j��ړI�Ƃ����������Ɓv�@�@ ������w ����Љ�������@�\ ��C������ �ѓ� ���� �@2016�@���N�����l�b�g

|

�@�@�@

�@�@�@ �@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@ �@�@

�@�@ �@�@

�@�@