| 舌 (Tongue) |

| |

1:舌とは

舌は、筋肉でできた突起物です。

筋肉を様々に動かすことで、形や位置を自在に変えることができ、食物を飲み込む際、言葉をしゃべる(構音)際などに

使われるので、消化器、運動器の働きをもつといえる臓器です。

哺乳類の舌には、味覚を感じる受容器である味蕾(みらい)があり、感覚器でもあります。

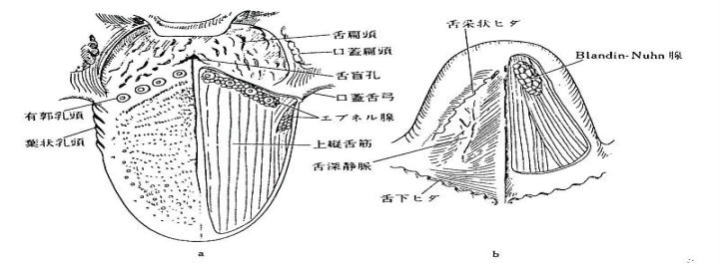

2:舌の構造

表面は口腔内と同様の粘膜で覆われています。

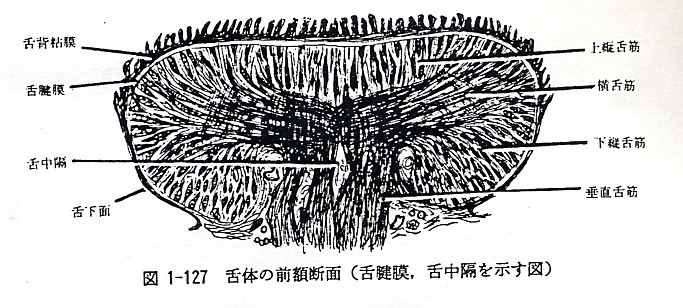

内部には、舌筋群と呼ばれる横紋筋が詰まっています。

内部には、骨は有りません。

最表層は、重層扁平上皮に覆われていますが、舌の下面以外は、舌乳頭と呼ばれる細かい突起が密集しており、

細かい凸凹構造になっている。

舌の内部は、粘膜の直下まで、筋肉がびっしりとつまっており、表面とのせまい隙間(粘膜固有層)は、その筋層を

つつむ強靭な結合組織、舌腱膜になっています。

舌内の筋肉の収縮時には、この舌腱膜を足場にして力を出す。

また、舌の表面下には、舌腺などの小唾液腺が散在し、唾液を分泌しています。

3:舌に関する神経

舌には、舌神経、舌下神経などの神経がつながり、その機能の制御を行っています。

詳細は、「神経」へ

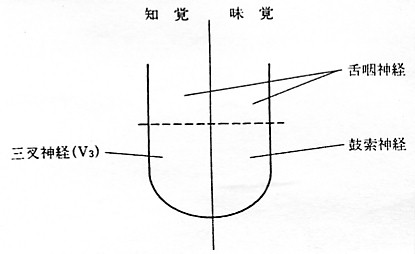

(1)知覚神経

舌神経は、三叉神経の第3枝です。

舌の触覚、痛覚などの感覚と、味覚の情報が舌から舌神経に伝えられます。

そのうち、触覚、痛覚などの感覚は、その後、三叉神経と舌咽神経を経由して脳に伝えられます。

味覚は、顔面神経と舌咽神経を通って脳に伝えられます。

舌神経------第5脳神経・三叉神経の第3枝 (Ⅴ-3)

鼓索神経----第7脳神経・顔面神経の枝。

舌咽神経----第9脳神経(Ⅸ)

(2)運動神経

第12脳神経・舌下神経は、舌の筋を動かす運動性の脳神経です。

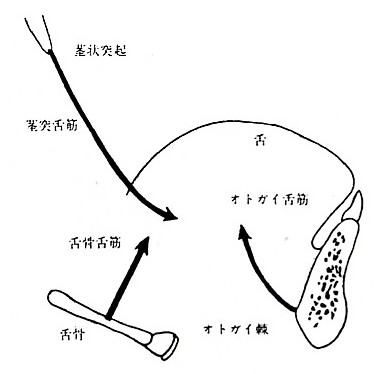

4:舌に関する筋肉

舌の内部全体を満たす舌筋群には、舌の内部だけを走る内舌筋と、舌の外と内部とをつなぐ外舌筋とがあります。

詳細は、「筋肉」へ

(1)内舌筋

上下、左右、前後それぞれの方向に走る筋線維が入り混じり、これらが協調して収縮することにより、

舌の形を変えたりすることができる。

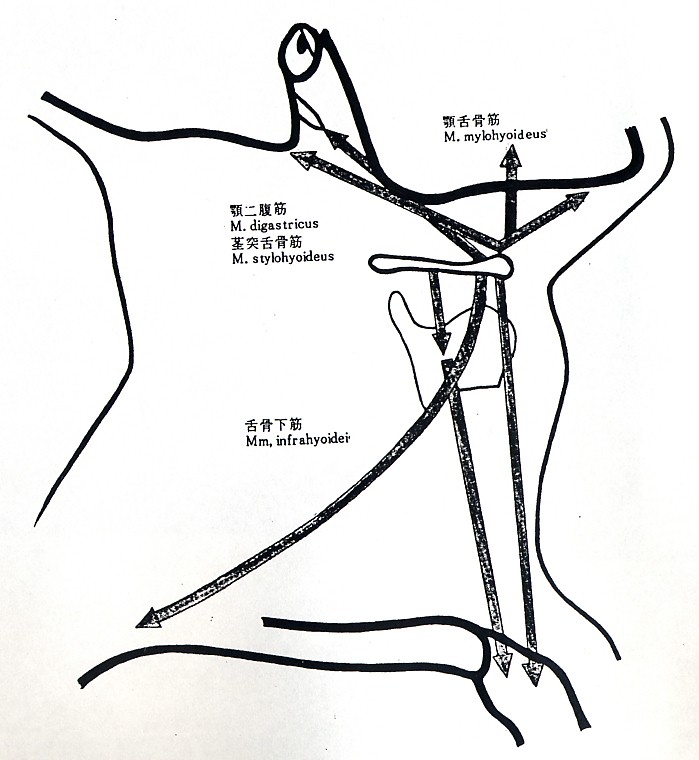

(2)外舌筋

舌を外側から支えたり、舌を突き出したり、引っ込めたりする位置の変化に関与しています。

下顎骨、舌骨などから出ています。

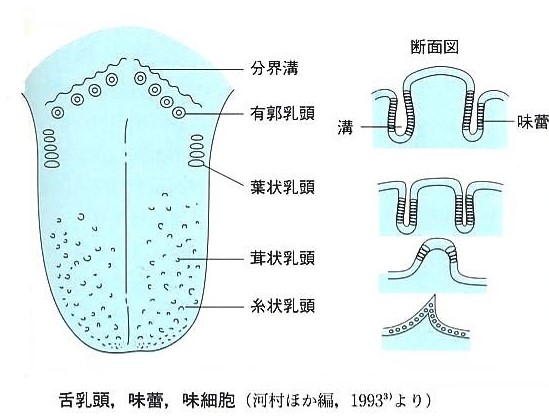

5:舌乳頭

(1)糸状乳頭

舌背の全面を覆い、先の尖った指のような形をしている。

機能としては、食物をなめとりやすくしており、また舌の感覚を鋭敏にする感覚装置であるとも考えられて

います。

糸状乳頭のわずかな働きや傾きが、結合組織乳頭の中に豊富に来ている神経によって感受されるものと

考えられています。

(2)茸状乳頭

茸の様な形状をなし、舌背に広く分布するが、その数は糸状乳頭よりははるかに少なく、白い糸状乳頭の

間に所々に赤い丸い頭を見せている。

表面の上皮(重層扁平上皮)が角化しておらず、下の血液が透けて見える為、赤く見えます。

茸状乳頭でも、結合組織乳頭が上皮に向かって、いくつかの指状の二次乳頭を出しています。

胎生後半と乳児期には茸状乳頭の上皮に味蕾が点在しますが、成人では茸状乳頭は味蕾がほとんど

無いのが一般的です。

(3)葉状乳頭

舌の後部の側面に上下に長いヒダをなし、これがラジエーターのように前後に並んでいます。

ヒトでは発達が悪く不明瞭です。

(4)有郭乳頭

舌背の後部、分界溝の直前に並ぶ大きな乳頭で、その数は12 - 16個が一般的です。

直径2mm前後の上面の平坦な円丘が深い溝に囲まれており、溝の周囲もまたドーナツ状の丘を成しています。

有郭乳頭の上皮(重層扁平上皮)は茸状乳頭同様に角化していません。

結合組織乳頭の上面から上皮に向かって指状の二次乳頭が多数出ています。

結合組織乳頭の中には血管と多数の神経があり、後者の大部分は味蕾に行きます。

有郭乳頭の濠の底には、漿液腺(一種の小唾液腺)が導管を持って開口しています。

これはエブネル腺と呼ばれ、この腺の分泌物が濠や味蕾周辺を洗い流す為、味蕾が常に新しい刺激に感受

できるようになっています。

6:舌と小唾液腺

詳細は、「唾液腺」へ

(1)前舌腺

ブランディンン・ヌーン腺とも呼ばれ、舌尖の下部にある混合腺です。

その導管は舌の下面で舌小帯の両側に開く。ヒトと一部の霊長類に見られます。

これが閉塞すると粘液嚢胞を発症させることにもなります。

(2)後舌腺

舌根および舌の側縁の後部にある粘液腺です。

(3)フォン・エブネル腺

舌の有郭乳頭と葉状乳頭の周囲に位置し、舌リパーゼを分泌して口腔内での脂質の加水分解過程を開始させる。

7:舌の病気

舌にも色々な病気が発症しますし、他の病気の影響も受けやすい部分です。

詳細は、「粘膜疾患」へ

|

|