| 皮膚・神経症状を主徴とする症候群 |

皮膚・神経症状を主徴とする症候群

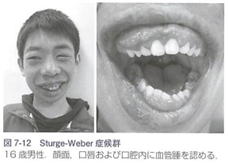

Ⅰ:Sturge-Weber(スタージ・ウェーバー)症候群

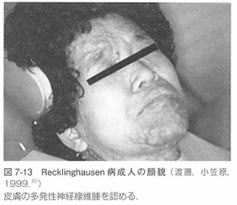

Ⅱ:Von Recklinghausen(レックリングハウゼン)病

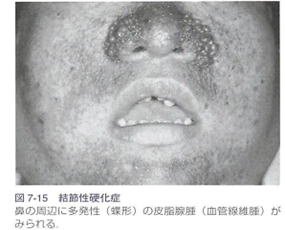

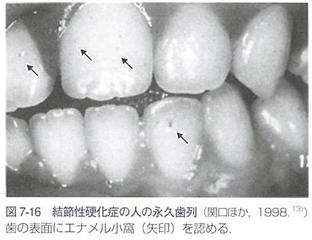

Ⅲ:結節性硬化症 (tuberous sclerosis)

|

| Ⅰ:スタージ・ウェーバ(Sturge-Weber)症候群 |

1:概念

(1)特徴

顔面の血管腫、てんかん、知的能力障害を特徴とする症候群。

(2)歴史

1879年にW.Sturge (1850~1919)

1922年にF.Weber. (1863~1962)が報告しました。

(3)原因遺伝子と遺伝形式

9番染色体(9q21)にあるグアニン核結合タンパク遺伝子 GlVAQの体細胞モザイク変異.

常染色体優性遺伝であるが,多くは散発性です。

2:疫学

(1)出生頻度

1万人に1人。性差はありません。

3:スタージ・ウェーバー症候群の症候・症状

(1)全身的特徴

顔面血管腫(通常は単純性血管腫)---片側性に三叉神経支配領域に生じます。

脳軟膜血管腫の神経症状-----------てんかん、片麻痺および知的能力障害など.

CTスキャンで脳に石灰化像がみられます。

『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』から引用 『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』から引用

(2)合併症

緑内障などによる失明がある.

4:スタージ・ウェーバー症候群と歯科医療

(1)歯科的特徴

口唇、舌および歯肉の血管腫を認め、口唇の肥厚や巨舌を呈します。

歯肉血管腫は上顎でエプーリス様になりやすい。

(2)歯科的対応

血管腫からの出血に注意をようします。

口腔内清掃不良は出血を助長するので、定期的な専門家による口腔清掃を行う.

知的能力障害とてんかんに伴う問題に対応します。

|

| Ⅱ:レックリングハウゼン(Von Recklinghausen)病 |

1:概念

(1)特徴

神経線維腫症1型(neurofibromatosis

type 1)のことを指します。

神経線維腫、皮膚のカフェオレ斑、を特徴とする皮膚神経症候群です。

(2)歴史

1882年にF.D. vonRecklinghausen (1833~1910)が報告した.

(3)原因遺伝子と遺伝形式

17番染色体(17q11.2)にあるニューロフイブロミン(neurofibromin) 遺伝子変異により発生します。

常染色体優性遺伝ですが、半数は散発性です。

2:疫学

(1)出生頻度

3~4千人に1人。性差は有りません。

3:レックリングハウゼン病の症候・症状

(1)全身的特徴

扁平・平坦で長円形の薄いミルクコーヒー色から濃い褐色のカフェオレ斑があります。

皮膚の神経線維腫が思春期頃より全身に多発します。

末梢神経内やびまん性の神経線維腫がみられます。

『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』から引用 『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』から引用

(2)合併症

骨病変---変形、骨折、骨欠損

眼病変---虹彩小結節、視神経膠腫

皮膚病変

その他---脳脊髄腫瘍、脳波の異常や悪性神経鞘腫があります。

4:レックリングハウゼン病と歯科医療

(1)歯科的特徴

歯肉、舌、口蓋粘膜の神経線維腫。

頭蓋骨や顔面骨の骨欠損があります。

『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』から引用 『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』から引用

(2)歯科的対応

口腔内の神経線維腫:対症的に外科的処置を行います。

|

| Ⅲ:結節性硬化症 (tuberous sclerosis) |

1:概念

(1)特徴

顔面の皮脂腺腫、てんかん、知的能力障害、を主徴とする皮膚神経症候群です。

(2)歴史

1880年にDMBourneville (1840~1909)、

1890年にJ.J.Pringle(1855~1922)が報告しました。

(3)原因遺伝子と遺伝形式

9番染色体(9q34)のhamartin遺伝子TSC1、16番染色体(16pl3)のtuberin遺伝子TSC2、などの変異によります。

10~30%はTSC1遺伝子の変異であり、 TSC2遺伝子変異のほうが重症化しやすい。

常染色体優性遺伝。

2:疫学

(1)出生頻度

5,800人に1人. 男性に多い(女性の2~3倍)

3:結節性硬化症の原因

(1)結節性硬化症の原因

TSC1、TSC2という2つの遺伝子のどちらかが壊れることで発症します。

. これらの遺伝子には、細胞が適切な大きさで成長できるよう調整する働きがあると考えられています。

(2)TSC1、TSC2の作用

具体的には、体の中のmTOR(エムトール)という物質の働きをほどよく抑える役割を果たしています。

mTORは体の細胞を増殖するために必要な物質です。

しかし、TSC1、TSC2遺伝子に異常が生じるとmTORが暴走します。

その結果体のさまざまな細胞が過剰に増殖する様になります。

これが良性腫瘍や過誤腫の原因と考えられています。

(3)遺伝

両親のどちらかが結節性硬化症である場合、約50%の確率で子供が結節性硬化症を発症します(常染色体優性遺伝)。

結節性硬化症のうち、約40%の患者に家族歴があります

一方、約60%の患者には、このような明らかな家族歴を認めません。

こうした患者の多くは、本人の代でTSC1もしくはTSC2遺伝子に突然変異が生じ、結節性硬化症を発症していると

考えられています。

4:症候・症状

(1)全身的特徴

知的能力障害が多い.

体幹や四肢の白斑、鼻の周辺に多発性(左右対称性で蝶形)の皮脂腺腫(血管線維腫)があります。

結節は皮膚のほか、脳、腎、心、眼、肺にも存在し、X線では硬化像にみえます。

『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』から引用 『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』から引用

(2)合併症

自傷、自閉スペクトラム症、ADHD、強迫性障害などがあります。

5:結節性硬化症と歯科医療

(1)歯科的特徴

抗てんかん薬の副作用による歯肉肥大や歯肉に淡紅色の結節があります。

歯面にエナメル小窩がみられ,隣接面や平滑面の棚蝕,歯頚部の歯肉炎の原因になりやすい。

治療に用いる抗癌剤の副作用に口内炎、口腔粘膜炎、口腔内潰瘍が報告されています。

『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』から引用 『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』から引用

(2)歯科的対応

エナメル小窩の存在を確認し、齪蝕や歯肉炎の予防に努めます。

知的能力障害やてんかんに対応します。

抗癌剤内服者では. 口内炎の観察とそれに対応します。

(3)症状が現れやすい時期

結節性硬化症には、それぞれの症状に現れやすい時期があります。

①新生児期から幼児期

心臓の横紋筋種、てんかん、発達の遅れや自閉症状、上衣下巨細胞性星細胞腫な どを認めます。

難知性のけいれんを認めたり、社会生活に影響が生じたりすることもあります。

②学童期から成人期

腎血管筋脂肪腫や、肺にリンパ管筋肉種が現れやすくなります。

それぞれ出血のおそれ、呼吸不全になるおそれがあります。

心臓の横紋筋腫は、新生児期以後は徐々に小さくなります。

上衣下巨細胞性星細胞腫は30歳を過ぎて大きくなることは少ない。

一方、腎臓や肺に生じる腫瘍は年齢を重ねても、新たに現れることがあります。

|

| 参考資料 |

スペシャルニーズデンティストリー

ダウン症の全てが分かる本

ダウン症ハンドブック

|