|

������S�@�i�����̋@�\�ƌ��o�P�A�j |

|

�@�@�@������S�́A�u���o�@�\�A���o�����A���o�P�A�v����Ƃ�����T�C�g�ł��B�@�@�@�@�@mail�Finfo@aofc-ydc.com

|

���s�������B���ɂ���

|

�@ �@ �@ �@ �@�@ �@�@ |

|

|

| ���s�������B���@�iMunps) |

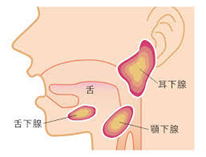

�P�F���s�������B���Ƃ�

�@�����v�X�E�C���X�̊����ɂ���Ĕ�������E�C���X���̊����ǂł��B

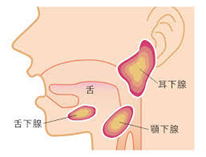

�@��ʂɂ������ӂ������Ƃ��Ēm���Ă��܂��B

�Q�F����

�@�p���~�N�\�E�C���X�Ȃ̃����v�X�E�C���X�̊����ǂł��B

�@�����A�Ȃ�тɐڐG�����ɂ�芴�����܂��B

�@�������Ԃ�12-25���A�ʏ��16-18���ł��B

�@�@�@�@�@

�R�F�u�w

�@�i�P�j�D���N��

�@�@�@�Q����P�Q�̎q���ւ̊�������ʓI�ł����A���̔N��ł��������邱�Ƃ�����܂��B

�@�i�Q�j�D������

�@�@�@�@�@�ʏ펨���B���ւ��܂����A��L�N��w�����N��̐l�Ԃ����������ꍇ�A�����B�A�ΊہA�����A�����_�o�n�A

�@�@�@�@�@�X���A�O���B�A�����A���̊튯���ւ�邱�Ƃ�����܂��B

�@�@�@�@�@

�S�F�Ǐ�

�@�i�P�j��Ǐ����B�̎��

�@�@�@�@�@�����B�̎�����Ǐ�Ƃ��܂��B

�@�@�@�@�@�����B�̎��͂R�`�V���ł������������܂����A��P�O���ɋy�ԏꍇ������܂��B

�@�@�@�@�@�����̎����B�������Ɏ���ꍇ�������ł����A�Б��̎����B����������ꍇ�A�Е��̎����B����ꂽ���

�@�@�@�@�@��������̎����B�����Ă���ꍇ������܂��B

�@�@�@�@�@�{���B�܂Ŏ���ꍇ������܂��B

�@�@�@�@�@ �@�@�@ �@�@�@

�@�i�Q�j���̑��̏Ǐ�

�@�@�@��ʂ��u��

�@�@�@�@�@���ǂ���12 - 24���Ԉȓ��ɑ��t�B�i�����B�j�t�߂̗L�ɐ��������܂��B�i�U�O�`�V�O%�Ŕ����j

�@�@�A���M

�@�@�@�@�@38�` 39���̔��M��3 - 5���ԑ����܂��B

�@�@�@�@�@�������A���M��Ȃ��ꍇ������܂��B

�@�@�@�@�@ �@ �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�u�a�C���݂���v�@Vol.6 �Ɖu�E�P���a�E������ ��2�ł�����p

�@�@�@�@�����ł͖�1/3���s���������ƂȂ�܂����A���l�ł͌��������ƂȂ邱�Ƃ������l�ł��B

�@�@�@�@�����B�E�{���B�E�㉺���̎��������T���o�߂��A���S�g���ǍD�ɂȂ�܂ŏo�Ȓ�~�ƂȂ�܂�

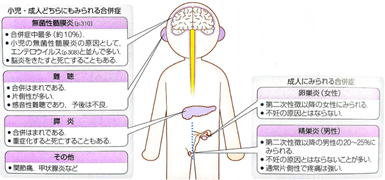

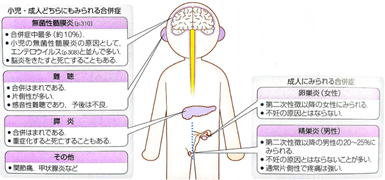

�@�i�R�j������

�@�@�@���ې�������

�@�@�@�@�@10�l��1�l�ƍ����ǂƂ��Ă͍ő��i40%�������B�̎�����Ŕ����j�B

�@�@�@�@�@��{�I�Ɍ��ǂ͂Ȃ����H�ɐ����]�����i6,000�l��1�l���x�j�B

�@�@�A��i�����v�X��j

�@�@�@�@�@�d�Ăȓ��������ǂƂ��Ďc�邱�Ƃ�����܂��B

�@�@�@�@�@�p�x��1��5000�l��1�l���x�Ƃ���Ă��邱�Ƃ������B

�@�@�B�X��

�@�@�@�@�@�@�������̚q�f������܂��B

�@�@�C�Ίۂ̒ɂ݁A�g��

�@�@�@�@�@�@�v�t���ȍ~�Ɋ��������j���̖�20%�ŁA�������E�������������܂��B

�@�@�@�@�@�@�����̐������N����邱�Ƃ͏��Ȃ����߁A�s�D�ǂɂȂ邱�Ƃ�����܂����A�p�x�͍����Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B

�@�@�@

�@�@�D�A�X�

�T�F�f�f

�@�i�P�j�f�f�@

�@�@�@�@�@�Տ��f���ő��t�B�̎���m�F���܂��B

�@�@�@�@�@�ʏ킱�̕a�C�͗Տ��Ǐ�Őf�f����A�m�茟���͕K�v����܂��A��ʓI�ɂ͌����w�I�f�f���s���܂��B�@

�@�@�@�@�@RT�]PCR �@�ŃE�C���X��`�q�����o����A���N�`�����Ɩ쐶���̊ӕʂ��ł��܂��B

�@�@�@�@�@���̑��̗Տ������͈�ʂɕs�v�ł��B

�@�i�Q�j�ӕʂ��ׂ��f�f

�@�@�@�@�@�����B���Ǐ��悷�鑼�̊����ǂ́A�p���C���t���G���U�E�C���X�A�R�N�T�b�L�[�E�C���X�Ȃǂɂ����̂ł��B

�@�@�@�@�@�y�x�̒ɂ݂̎����B����J��Ԃ��A1 - 2�T�ԂŎ��R�Ɍy�����܂��B

�U�F����

�@���s�������B���������I���Ö@�͑��݂��܂����B

�@�ΏǗÖ@�����Ö@�ƂȂ�܂��B

�@���t�B������É�����܂Ŋ��҂��u������B

�@��炩���H���́A�ɂ���u�ɂ��y�����܂��B

�@�_���ς����́i��F���k�ނ̉ʏ`�j���s�������N�������߁A������ׂ��ł��B

�@�X���ɂ�锽�����̚q�f�ɂ́A�A�t�ɂ�鐅���⋋���K�v�ƂȂ邱�Ƃ�����܂��B

�@�������ɂ��ẮC������Â���ї�㪖@�́C�������u�ɂ̌y���ɂȂ���܂��B

�@

�@�A�Z�g�A�~�m�t�F����C�u�v���t�F������ɂ̂��߂Ɍo�����^���܂��B

�@�i���C�nj�Q���ǂ̉\���̂��߁A�A�X�s�������E�C���X�����������q���ɂ͓��^���Ȃ��j�B

�@�����C�nj�Q�iReye's syndrome�j�Ƃ�

�@�@�@�@�C���t���G���U�␅���Ȃǂ̊�����A���ɃA�X�s�����p���Ă��鏬���ɁA�}���]���A�̑������b�Z���������N�����A

�@�@�@�@�����ɂ�������錴���s���ŋH�ȕa�C�ł��B

�@�@�@�@�@�i�炢�a�Ƃ��Ăꂽ�n���Z���a�Ƃ͑S���قȂ���̂ł��j

�V�F�\�h

�@�i�P�j���N�`���ڎ�

�@�@�@�@�@��ʼn����������ӂ������E�C���X�i�����v�X�E�C���X�j�𗘗p���������N�`���ł��B

�@�@�@�@�@���Ă�MMR�i������E�����ӂ������E�������j���N�`���Ƃ��Ē���ڎ�Ƃ��ċ`��������Ă��܂������A

�@�@�@�@�@MMR���N�`���ڎ풆�~��͔C�ӂ̈����ƂȂ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�C�Ӑڎ�ł���A1�Έȍ~�̊�]�҂�1��܂���2��ڎ킵�܂��B

�@�@�@�@�@���{�ł�1�Έȍ~��1��ڎ킪��������A���{����Ă��܂����A���E�ł�2��ڎ킪�W���I�ł��B

�@�@�@�@�@���{�����Ȋw��ł�1�Έȍ~������1��ځA2��ڂ�5�`7�����2��ڎ�𐄏����Ă���A2012�N���납��2��ڎ�

�@�@�@�@�@������l�������Ă��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�i�Q�j���N�`���̕�����

�@�@�@�@�@�ڎ��Q�T�ԑO��Ɍy�x�̎����B��Ɣ��M���݂��邱�Ƃ���%����܂��B

�@�@�@�@�@�d�v�Ȃ��̂Ƃ��Ė��ې������������邪�A�� 1,000�`2,000�l�Ɉ�l�̕p�x�ł��B

�@�@�@�@�@�܂��A�ȑO�ɂ̓[���`���A�����M�[�̂��鏬���ɂ͒��ӂ��K�v�ł���܂����B

�@�@�@�@�@�������A���v�X���N�`������[���`���͏�����邩�A���邢�͒�A�����Q�����[���`�����p������悤�ɂȂ�A

�@�@�@�@�@�[���`���A�����M�[���ɑ��Ă����S�ɐڎ킪�s��� ��悤�ɂȂ��Ă��܂������B

�@

�@�i�R�j�\�h����

�@�@�@�@�@���N�`��2��ڎ�ł��\�h���ʂ͊��S�ł͂Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�������ڎ�҂ł̜늳��1 �`3%���x�ł������Ƃ��������܂��B

�@�@�@�@�@�ڎ��̍R�̉��𑪒肵���ł́A�����̈Ⴂ�����邪�A�T��90%�O�オ�L���ȃ��x���̍R�̂��l�������

�@�@�@�@�@����Ă��܂��B

�@�i�S�j���҂ƐڐG�����ꍇ�̗\�h��

�@�@�@�@�@�ً}�Ƀ��N�`���ڎ���s���̂́A���܂�L���ł͂���܂���B

�@�@�@�@�@���҂Ƃ̐ڐG�����ɋً}���N�`���ڎ���s���Ă��A�Ǐ�̌y���͔F�߂��Ă����ǂ�\�h���邱�Ƃ͍���ł����

�@�@�@�@�@�ƌ����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�L���ȍR�E�C���X�܂��J������Ă��Ȃ�����ɂ����ẮA�W�c�����ɓ���O�Ƀ��N�`���ŗ\�h���� �������Ƃ��A

�@�@�@�@�@���ݎ�蓾��ł��L���Ȋ����\�h�@�ł��B

�W�F�@�I�Ȏ�舵���ɂ���

�@�i�P�j�w�Z�ی��@�ł̎�舵���i2012�N3��30�����݁j

�@�@�@�@�@���s�������B���͑���̓`���a�ɑ����܂��B

�@�@�@�@�@�����B�A�{���B���͐㉺�����������������T�����o�߂��A���S�g��Ԃ��ǍD�ɂȂ�܂��o�Ȓ�~��

�@�@�@�@�@����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�������A�a��ɂ��w�Z�セ�̑��̈�t�ɂ����Ċ����̋��ꂪ�Ȃ��ƔF�߂��Ƃ��́A���̌���ł���܂���B

�@�i�Q�j�����ǖ@�ɂ������舵���i2012�N7���j

�@�@�@�@�@���s�������B���͒�_�Ώہi5�ފ����ǁj�ł���A�w��͏o�@�ցi�S����3,000�J�������Ȓ�_��Ë@�ցj

�@�@�@�@�@�͏T���ɕی����ɓ͂��o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ���Ă��܂��B

|

|

|

copyrightc 2021 YDC all rights reserved

mail�Fmail�Finfo@aofc-ydc.com

|

|

�@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@

�@