はじめに:脳内神経伝達物質

| |

神経伝達物質 |

略称 |

俗 称 |

感情気分の変化 |

補 足 |

| |

ドーパミン |

Dopa |

幸福物質 |

幸福・快感 |

脳内の報酬系物質を活性化 |

| |

ノルアドレナリン |

Nor |

逃走と闘争 |

恐怖・不安・集中 |

Adrの前駆物質 |

| |

アドレナリン |

Adr |

非常時の物質 |

興奮・怒り |

交感神経から分泌 |

| |

セロトニン |

Srtn |

癒やしの物質 |

落ち着き・平常心 |

メラトニンの原料 |

| |

メラトニン |

Mltn |

睡眠物質 |

眠気 |

松果体から分泌されるホルモン |

| |

アセチルコリン |

Ach |

記憶と学習 |

認知能力 |

迷走神経、神経・筋接合部から分泌 |

| |

エンドルフィン |

Edf |

脳内麻薬 |

多幸感・恍惚感 |

ドーパミン効果を持続させる |

(1)脳内の生体内活性物質

モノアミンとは、ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン、セロトニン、ヒスタミンなどの神経伝達物質の総称です。

これらは脳内の神経伝達物質で、様々な生理活性作用があります。

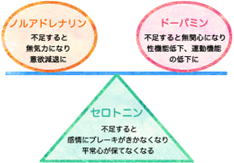

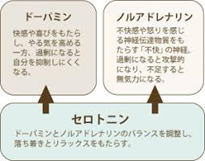

①ドーパミン

交感神経の伝達物質です。

快く感じる原因となる脳内報酬系の活性化において中心的な役割を果たしています。

ドーパミンが不足するとパーキンソン病が発症します。

パーキンソン病では、ド-パミンが減少し、アセチルコリンとのバランスが崩れます。

そのため、相対的にアセチルコリンの機能が過剰になり、運動機能の障害(振戦)が起こります。

ドーパミンは次のプロセスで合成されます。

チロシン(Tyr)→L・ドーパ(L-Dopa)→ドーパミン→ノルアドレナリン(Nor)→アドレナリン(Adr )

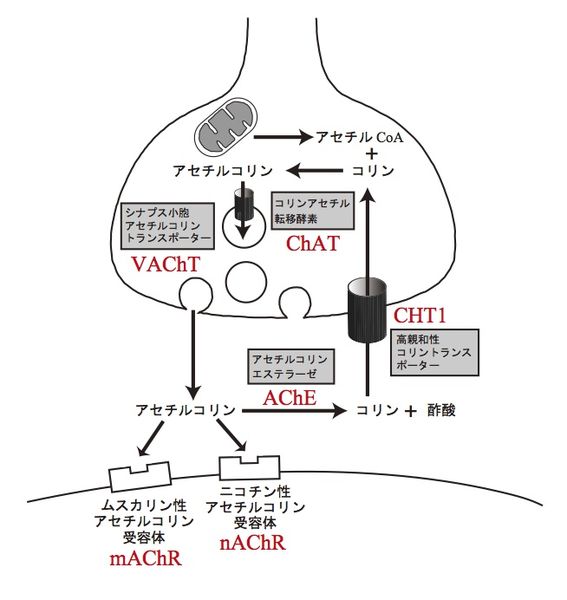

②アセチルコリン(Ach)

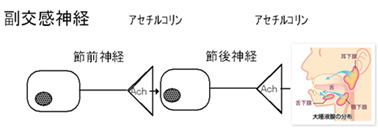

末梢組織では、副交感神経、神経・筋接合部の伝達物質です。

脳内でのアセチルコリンの活性の低下は、認知障害などの症状を引き起こす原因になると考えられています。

アルツハイマー型認知症の脳では、アセチルコリンを作る細胞が減っています。

③セロトニン(5-HT:5-hydroxytryptamine)

生体リズム・神経内分泌・睡眠・体温調節などの生理機能を持っています。.

気分障害・統合失調症・薬物依存などの病態に関与しています。

ドーパミンやノルアドレナリンなどの感情的な情報をコントロールし、精神を安定させる働きがあります。

補足:チロシン Tyr

細胞でのタンパク質生合成に使われる22のアミノ酸のうちの一つで、非必須アミノ酸です。

神経伝達物質の前駆物質であり、血漿中のノルアドレナリンやドパミンのレベルを増加させます。

気分に与える影響はほとんど有りません、。

1:ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン

(1)抗精神病薬とアドレナリン

①抗精神病薬とアドレナリン

従来型抗精神病薬

ド-パミンを抑制する作用をもち、中脳辺縁系に作用することで陽性症状の顕著な改善が得られます。

新規抗精神病薬

ド-パミンだけでなくセロトニンやその他の神経伝達物質への作用をもっています。

陽性症状に対する効果はもとより、錐体外路症状などの副作用の発現が少ないとされています。

しかし、アドレナリン投与で、抗精神病薬の本来の作用を減じる可能性があります。

②アドレナリン反転

抗精神病薬の多くはα1受容体遮断作用を持っています。

抗精神病薬を内服している患者にアドレナリンを投与すると,β1・β2受容体刺激作用が優位となります。

アドレナリン反転と表現される降圧作用が出現する危険性があります。

③アドレナリンとα・β作用

生体アミンであるカテコラミン(ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン)は、受容体に直接作用する物質であり、

臓器によって興奮や抑制など様々な作用を示します。

結合する受容体によってα作用、β作用と呼ぶ反応を起こします。

α、β受容体はその存在部位や機能などからα1、α2、β1、β2、β3に分類されます。

α1作用---血管収縮(BP↑)、瞳孔散大、腸管抑制

α2作用---血小板凝集、脂肪分解抑制

β1作用---心収縮力増大(HR↑、SV↑)

β2作用---気管支拡張作用、糖代謝の活性化(glc↑)

平滑筋弛緩 末梢血管拡張作用(筋肉・肝臓)

気管支平滑筋の拡張、血管平滑筋の拡張(筋肉と肝臓)、子宮平滑筋弛緩

β3作用---基礎代謝に影響(寒冷ストレスに対する順応)

子宮の平滑筋等、各種平滑筋を弛緩

補足: 血圧=心拍出量×血管抵抗=1回拍出量×心拍数×血管抵抗 (BP=Q×R=SV×HR×R)

2:アセチルコリン

(1)アセチルコリンの作用

①末梢組織での作用

副交感神経、神経・筋接合部の伝達物質です。

②中枢での作用

アセチルコリンは細胞同士の連絡を助け、記憶、学習、集中の助けになります。

脳内でのアセチルコリンの活性の低下は、認知障害などの症状を引き起こす原因になると考えられています。

アルツハイマー型認知症の脳では、アセチルコリンを作る細胞が減っています。

(2)抗コリン作用

①抗コリン作用とは

コリン=アセチルコリン

抗コリン作用とは、アセチルコリンの働きを抑える作用です。

②抗コリン作用と口腔内乾燥

副交感神経の伝達物質がAchです。

抗精神病薬はドパミンを抑制します。

同時に、アセチルコリンが働くムスカリン受容体をブロックしてしまうことがあります。

アセチルコリンの働きを邪魔するので、抗コリン作用がおこります。

抗コリン作用を示し、迷走神経抑制を起こします。

その結果唾液分泌抑制が抑制されて、う蝕、歯周疾患のリスクが増大します。

|