| گزگ‘‘¹ڈپ@پiSpinal Code Injuryپj |

‚PپFٹT”O پ@پ@

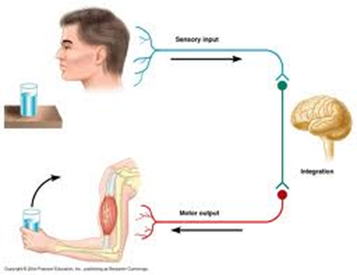

پi‚Pپjگزگ‘

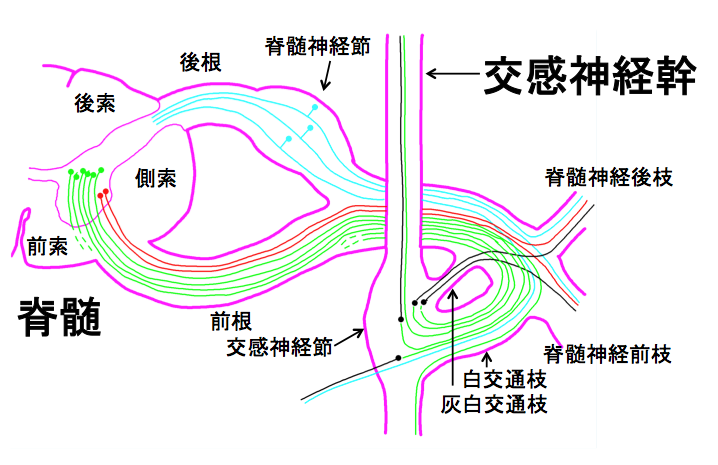

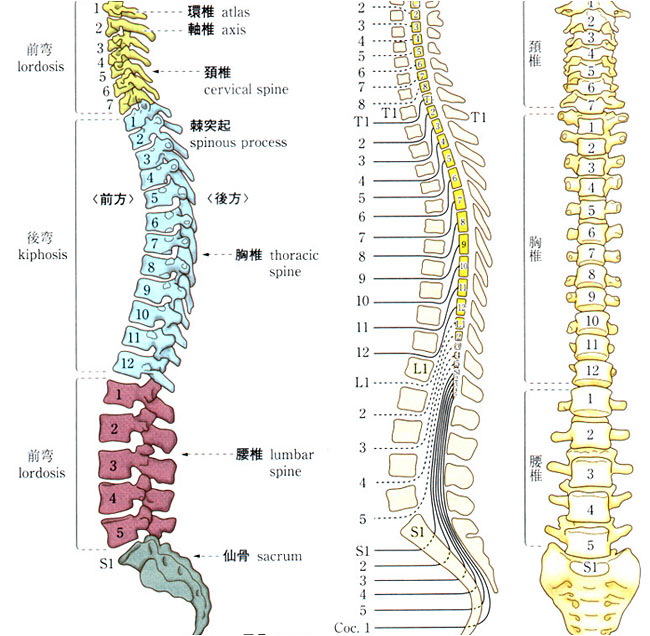

پ@پ@پ@پ@گزگ‘‚ح’·‚¢ٹاڈَ‚جچ\‘¢•¨‚إپA”]ٹ²‚ج‰؛’[‚©‚çگز’إ‚جˆê”ش‰؛‹ك‚‚ـ‚إ‘±‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

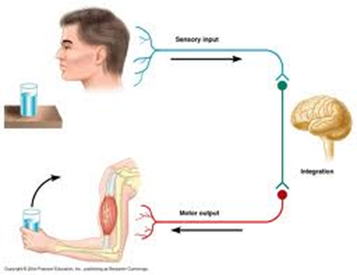

پ@پ@پ@پ@گزگ‘‚ة‚ ‚éگ_Œo‚حپA ”]‚ئ‘¼‚ج•”ˆت‚ئ‚جٹش‚إ‚â‚èژو‚肳‚ê‚éƒپƒbƒZپ[ƒW‚ً“`’B‚µ‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@گزگ‘‚ح‚ـ‚½پA•GٹWنF”½ژثپi‚µ‚آ‚ھ‚¢‚¯‚ٌ‚ح‚ٌ‚µ‚لپj‚ب‚ا‚ج”½ژث‚ج’†گ•‚إ‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB

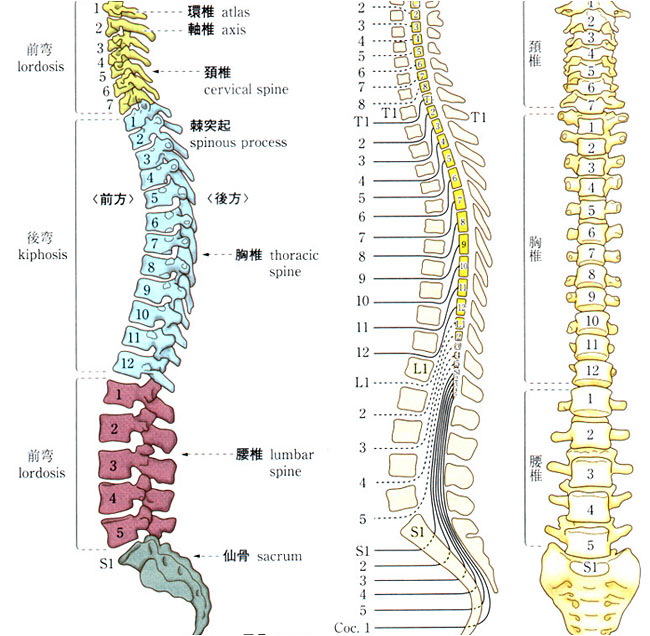

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@èٍگ‘پFC1پ`C7

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹¹گ‘پFTh1پ`Th12

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چکگ‘پFL1پ`L5

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گهگ‘پFS1پ`S5

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”ِگ‘پFC1پ`C‚R‚ـ‚½‚حC1پ`C5

پ@پ@پ@پ@

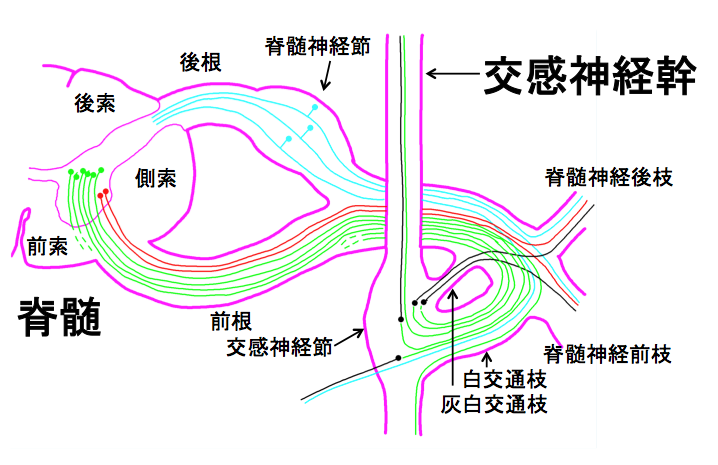

پi‚Qپjگزگ‘‚جچ\‘¢

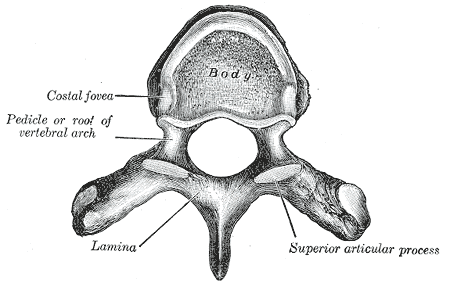

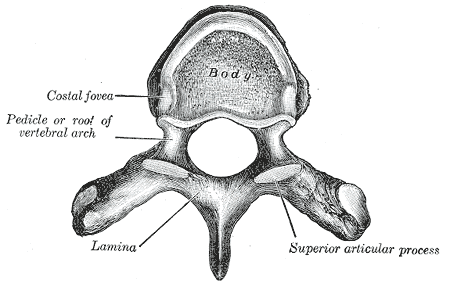

پ@‡@گز’إچœ

پ@پ@پ@پ@“ھٹWچœ‚جŒم“ھچœ‚ة‚ ‚é‘هŒم“ھچE‚و‚è‰؛چ~‚µپAچœ”ص‚ةژٹ‚è‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@گز’إ‚حپAèٍ’إ7’إپA‚ـ‚ê‚ة8’إپjپA‹¹’إپi12’إپjپAچک’إپi5’إپjپAگه’إپi5’إپj‚¨‚و‚ر”ِ’إپi3-6’إپj‚ج–ٌ30Œآ‚ج’إچœ‚©‚çŒ`گ¬

پ@پ@پ@پ@‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@چœ‚ئچœ‚حٹضگك‚إ‚آ‚ب‚ھ‚ء‚ؤ‚¨‚èپA‚»‚جٹش‚ة‚حƒNƒbƒVƒ‡ƒ“‚ج–ًٹ„‚ً‚·‚é’إٹش”آ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

پ@‡@گزگ‘‚ج’f–ت

پ@پ@پ@پ@ڈc‘–‚·‚éگ_Œoچ×–E‚إچ\گ¬‚³‚ê‚é”’ژ؟‚ھپAگ_Œoٹjپiگ_Œoچ×–E‘ج‚جڈW‚ـ‚èپj‚إ‚ ‚éٹD”’ژ؟‚ًˆح‚قچ\‘¢‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@‚ب‚¨پA‹t‚ة”]‚إ‚حٹD”’ژ؟‚ھ”’ژ؟‚ًˆح‚قچ\‘¢‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پ@پ@

پi‚Qپjگزگ‘‘¹ڈ‚ئ‚ح پ@پ@پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@گز’إ‚ج’E‰P‚âچœگـ‚ة‚و‚ء‚ؤگزگ‘‚ھˆ³”—‚³‚ê‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤ‹N‚±‚è‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@گز’إ‚جچœگـپA’E‰PپAˆ³”—‚ة‚و‚èپAگزگ‘‚ج‹@”\‚ھ‘¹ڈ‚µ‚½ڈَ‘ش‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@ٹ®‘S–ƒلƒ‚ئ•s‘S–ƒلƒ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@‘¹ڈ‚³‚ꂽگزگ‘‚©‚牓ˆت‚ج‰^“®پE’mٹo‚جڈلٹQ‚ھ‚إ‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@ٹ®‘S–ƒلƒ‚إ‚ح‰؛ژˆ‚ھ‘S‚“®‚©‚¸پiŒz’إ‚إ‚حژlژˆ‚ھ‘S‚“®‚©‚ب‚¢پjپAٹ´ٹo‚à‚ب‚‚ب‚è‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پ@پ@

‚QپF•aˆِ‚ئ•a‘ش

پi‚PپjŒ´ˆِ پ@پ@

پ@‡@ٹOڈ

پ@پ@پ@پ@‘½‚‚ھٹOڈ‚ة‚و‚ء‚ؤ”ڈا‚µ‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œً’تژ–Œج---43.7پ“پC پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“]—ژ-------28.9پ“پA پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“]“|-------12.9پ“پA‚ب‚اپB

پi‚Qپjگزگ‘‘¹ڈ‚ة‚و‚éڈلٹQ پ@پ@

پ@پ@پ@پ@‰^“®–ƒلƒ‚ئٹ´ٹoڈلٹQ‚ًژه‚ئ‚µ‚ؤپAŒؤ‹zپEڈzٹآ‹@”\‚ة‚ـ‚إ”g‹y‚µ‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@گg‘جٹˆ“®—ت‚ھگ§Œہ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éڈêچ‡‚ھ‘½‚—L‚è‚ـ‚·پBپB

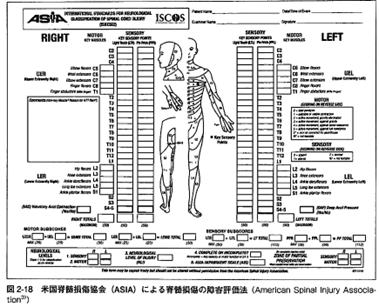

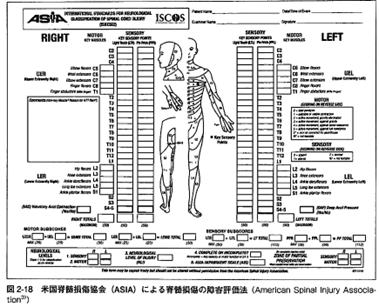

پi‚Rپj‹@”\ڈلٹQ‚جڈdڈا“x•]‰؟–@

پ@‡@•ؤچ‘گزگ‘‘¹ڈ‹¦‰ï(ASIA:American Spina-lnjury Association)‚ج•]‰؟–@

پ@پ@A پjٹ®‘S–ƒلƒ

پ@پ@پ@پ@پ@پ@گهچœ•ھگكS4پ`5‚ةٹ´ٹo‚ـ‚½‚ح‰^“®‹@”\‚ھژc‘¶‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢ڈَ‘ش‚إ‚·پB

پ@پ@B پjٹ´ٹo•s‘S–ƒلƒ

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰^“®‹@”\‚ح–ƒلƒ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ھپAٹ´ٹo‚حگ_Œoٹw“IƒŒƒxƒ‹‚و‚è‰؛ˆت‚ةژc‘¶‚µپAS4?5‚جگهچœ•ھگك‚ًٹـ‚ف

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiS4پ`5 ‚جگGٹo‚ـ‚½‚حƒsƒ“ژhŒƒ پA‚à‚µ‚‚حگ[•”مè–ه“àˆ³Œںچ¸‚ة”½‰‚·‚éپjپA‚©‚آ‘ج‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ج‘¤–ت‚إپA

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰^“®ƒŒƒxƒ‹‚و‚è3ƒŒƒxƒ‹‚ً’´‚¦‚ؤ’ل‚¢‰^“®‹@”\‚ھژc‘¶‚µ‚ب‚¢ڈَ‘شپB

پ@پ@Cپj‰^“®•s‘S–ƒلƒ

پ@پ@پ@پ@پ@پ@گڈˆسمè–هژûڈkپiVACپj‚ج‚ ‚éچإ”ِ‘¤‚جگهچœ•ھگك‚إ‰^“®‹@”\‚ھژc‘¶‚·‚éپA‚ـ‚½‚حپAٹ³ژز‚حپ@ٹ´ٹo•s‘S–ƒلƒ‚جٹîڈ€

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ً–‚½‚µپiLTپAPP ‚ـ‚½‚ح DAP ‚ة‚و‚ء‚ؤپAچإ”ِ‘¤گهچœ•”•ھگكS4?5‚ج‘ه”¼‚إٹ´ٹo‹@”\‚ھژc‘¶‚·‚éپjپA‚©‚آ‘ج‚ج

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢‚¸‚ê‚©‚ج‘¤–ت‚إپA“¯‘¤‰^“®ƒŒƒxƒ‹‚ھ3ƒŒƒxƒ‹‚ً’´‚¦‚ؤ’ل‚¢‰^“®‹@”\‚ھˆê•”ژc‘¶‚·‚éڈَ‘شپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@(‚±‚ê‚ةٹـ‚ـ‚ê‚éژه—v‚ـ‚½‚ح”ٌژه—v‹ط‹@”\‚ة‚و‚èپA‰^“®•s‘S–ƒلƒڈَ‘ش‚ً”»’èپB)

پ@پ@پ@پ@پ@پ@AIS‚ھC‚جڈêچ‡پA ’Pˆêگ_Œoٹw“IƒŒƒxƒ‹‚و‚è‰؛ˆت‚جژه—v‚ب‹ط‹@”\‚ج”¼•ھ–¢–‚ج‹ط“÷‚ھƒOƒŒپ[ƒh3ˆبڈمپB

پ@پ@Dپj‰^“®•s‘S–ƒلƒ

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈم‚إ’è‹`‚µ‚½’Pˆêگ_Œoٹw“IƒŒƒxƒ‹‰؛ˆت‚إ‚جژه—v‚ب‹ط‹@”\‚جڈ‚ب‚‚ئ‚à”¼•ھپi”¼•ھˆبڈمپj‚ھƒOƒŒپ[ƒh3ˆبڈم‚ج

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹ط“÷‚ً—L‚·‚é‰^“®•s‘S–ƒلƒڈَ‘شپB

پ@پ@Eپjگ³ڈي

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ISNCSCI‚ً—p‚¢‚ؤŒںچ¸‚µ‚½ٹ´ٹo‚ئ‰^“®‹@”\‚ھ‘Sچ€–ع‚إگ³ڈي‚ئ•]‰؟‚³‚êپAٹ³ژز‚ةˆب‘O‚حŒ‡ٹׂھ‚ ‚ء‚½ڈêچ‡پA

پ@پ@پ@پ@پ@پ@AISƒOƒŒپ[ƒh‚حE‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ‰ٹْ‚جگزگ‘‘¹ڈ‚ھ‚ب‚¢ڈêچ‡‚حپAAIS‚ج•]‰؟‚ً‚³‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB

پ@پ@ND‚جژg—p

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ´ٹoپA‰^“®‹y‚رNLI ƒŒƒxƒ‹پAASIA ‹@”\ڈلٹQژع“xƒOƒŒپ[ƒhپA‹y‚ر/–”‚ح•”•ھ“I•غ‘¶ˆوپiZPPپj ‚ھŒںچ¸Œ‹‰ت‚ةٹî‚أ‚¢‚ؤ

پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œˆ’è‚إ‚«‚ب‚¢ڈêچ‡‚ة‹Lک^‚·‚éپB

پ@پ@پ@پ@ پ@ڈعچׂحپAپuگزگ‘‘¹ڈ‚جگ_Œoٹw“I•ھ—ق‚جچ‘چغٹîڈ€پv‚ض پ@ڈعچׂحپAپuگزگ‘‘¹ڈ‚جگ_Œoٹw“I•ھ—ق‚جچ‘چغٹîڈ€پv‚ض

پ@‡Aƒtƒ‰ƒ“ƒPƒ‹•ھ—ق

پ@پ@پ@پ@گزگ‘‘¹ڈ‚جڈdڈا“x‚ً‚»‚جگl‚ج“ْڈيگ¶ٹˆ‚جADL‚ج’ِ“x‚ًŒ³‚ة•]‰؟‚·‚邽‚ك‚ج•ھ—ق‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@Grade A‚©‚çE‚ـ‚إ‚ج5’iٹK‚ج‹و•ھ‚ھ‚ ‚èپAƒAƒ‹ƒtƒ@ƒxƒbƒg‚ھA‚ة‹ك‚¢‚ظ‚اڈلٹQ‚جڈdڈا“x‚ھچ‚‚‚ب‚è‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@•ھ—ق‚ج•û–@‚ح‰^“®ڈلٹQ‚ئ’mٹoڈلٹQ‚ج—L–³‚ة‚و‚è•ھ‚¯‚ç‚ê‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@ڈ]—ˆ‚حƒtƒ‰ƒ“ƒPƒ‹•ھ—ق‚ج‚ف‚إ‹و•ھ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚³‚ç‚ةBپAC,پADŒQ‚ً—\Œم‚ة‚و‚ء‚ؤچוھ‰»‚µ‚½‚à‚ج‚ً

پ@پ@پ@پ@‰ü—اƒtƒ‰ƒ“ƒPƒ‹•ھ—ق‚ئ‚¢‚¢‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@AپjComplete (ٹ®‘S–ƒلƒ)

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆê”شڈdڈا“x‚جچ‚‚¢•ھ—ق‚ھA‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@گهگ‘‚ج’mٹo(مè–هژüˆح)’Eژ¸‚ئپA‰^“®(مè–هٹ‡–ٌ‹ط)‚جٹ®‘S–ƒلƒ‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@مè–ه‚ج‹ط“÷‚ًژ©•ھ‚جˆسژv‚إ“®‚©‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئپA‚»‚جژüˆح‚جٹ´ٹo‚ًŒ³‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ®‘S–ƒلƒ‚ب‚ج‚إپAگزگ‘‚جکA‘±گ«‚ھٹ®‘S‚ةگ₽‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½ڈَ‘ش‚إپA•à‚‚±‚ئ‚à‘«‚ً“®‚©‚·‚±‚ئ‚à‚إ‚«‚¸گQ‚½‚«‚è

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@BپjSensory only (’mٹo‚ج‚ف)

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰^“®‚ھٹ®‘S‚ةڈلٹQ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپAٹ´ٹo‚جˆê•”‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚éڈêچ‡‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ®‘S‚ة‰^“®‚ھڈلٹQ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA‘«‚ح•à‚‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢‚¾‚¯‚إ‚ب‚پAٹ®‘S‚ة“®‚©‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚³‚ç‚ة‰ü—اF•ھ—ق‚إ‚حپAˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚ةٹ´ٹo‚ھ‚ ‚é•”•ھ‚ة‚و‚ء‚ؤˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@B1---گهگ‘—جˆو‚ج‚فگGٹoژc‘¶پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@B2---گهگ‘—جˆو‚¾‚¯‚إ‚ب‚پA‰؛ژˆ‚ة‚àگGٹo‚ھژc‘¶‚·‚éپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@B3---گهگ‘—جˆو‚©‰؛ژˆ‚ة’ةٹo‚ھژc‘¶‚µ‚ؤ‚¢‚éپB

پ@پ@پ@CپjMotor useless (‰^“®•s‘S)

پ@پ@پ@پ@پ@پ@“®•s‘S‚إ—L—p‚إ‚ب‚¢ڈَ‘ش‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ü—اF•ھ—ق‚إ‚حپA‰؛ژˆ‚ج‹ط—ح‚ً“kژè‹ط—حƒeƒXƒg‚ئ‚¢‚¤‹ط“÷‚ھ‚ا‚ê‚‚ç‚¢‚ج—ح‚ھڈo‚é‚ج‚©‚ئ‚¢‚¤Œںچ¸‚إپAڈd—ح‚ة

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹t‚ç‚ء‚½“®‚«‚ھ‚إ‚«‚é‚©‚ا‚¤‚©‚ًژQچl‚ة•ھ—ق‚µ‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@C1---‰؛ژˆ‹ط—ح‚ھ‚PپA‚Q’ِ“x

پ@پ@پ@پ@پ@پ@C2---‰؛ژˆ‹ط—ح‚ھ‚R’ِ“x

پ@پ@پ@پ@پ@پ@“kژè‹ط—حƒeƒXƒg‚ج2‚ئ3‚جˆل‚¢‚حڈd—ح‚ة‹t‚ç‚ء‚ؤ‘«‚ً“®‚©‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚©‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@•à‚‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚‚ؤ‚àپAگQ‚ؤ‚¢‚éڈَ‘ش‚إپA•G‚ً—§‚ؤ‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ê‚خC2پA‚إ‚«‚ب‚¯‚ê‚خC1‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚ة”»’f‚³‚ê‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚½پA•à‚‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ؤ‚àپA‹——£‚ھ10mˆب‰؛‚إ‚ ‚ê‚خC2‚ئ”»’f‚³‚ê‚ـ‚·

پ@پ@پ@DپjMotor useful (‰^“®‚ ‚è)

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹ط—ح‚ج’ل‰؛‚âٹ´ٹoڈلٹQ‚ھ‚ ‚é‚à‚ج‚جپAژہ—pگ«‚ج‚ ‚é‰^“®‚ھ‚إ‚«‚éڈêچ‡‚ة‚حD‚ئ”»’f‚³‚ê‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژہ—pگ«‚ج‚ ‚é‰^“®‚ئ‚حپA—ل‚¦‚خپA•àچs‚âƒgƒCƒŒ‚ج“®چىپA“ü—پ‚â’…‘ض‚¦‚ب‚ا‚ج“ْڈيگ¶ٹˆ‚إچs‚¤‰^“®‚ج‚±‚ئ‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@F•ھ—قD‚إ‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ھژ©—ح”r”A‚ھ‚إ‚«‚é‚ئ‚¢‚¤“ء’¥‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ü—اF•ھ—ق‚إ‚ح‚ا‚ٌ‚بˆع“®ژè’i‚ھ‚إ‚«‚é‚ج‚©‚ب‚ا‚ة‚و‚ء‚ؤپAژں‚ج4‚آ‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@D0---‹}گ«ٹْ•àچsƒeƒXƒg•s”\

پ@پ@پ@پ@پ@پ@D1---ژشˆضژq‚ً•¹—p‚·‚é

پ@پ@پ@پ@پ@پ@D2---ڈٌ“ئ•à‚ ‚é‚¢‚ح’†گSگ«‘¹ڈ—ل

پ@پ@پ@پ@پ@پ@D3---“ئ•à‰آ”\

پ@پ@پ@EپjRecovery (‰ٌ•œ)

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰^“®‹@”\‚ئٹ´ٹo‹@”\‚حگ³ڈي‚ئ”»’f‚³‚ê‚ê‚خپAF•ھ—قE‚ئ”»’f‚³‚ê‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@’†‚ة‚حگg‘ج‚جˆê•”‚ةلƒ‚ê‚ًٹ´‚¶‚éگl‚à‚¢‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAلƒ‚ê‚حƒtƒ‰ƒ“ƒPƒ‹•ھ—ق‚ة‚حٹـ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚إپA

پ@پ@پ@پ@پ@پ@لƒ‚ê‚ؤ‚¢‚ؤ‚àپAE‚ئ”»’f‚³‚ê‚邱‚ئ‚ھ‘أ“–‚إ‚·پB

‚RپF‰uٹw

پi‚Pپj”گ¶•p“x پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@”Nٹش•½‹دپ@–ٌ40گlپ^100–œگl. پi”Nٹشپ@–ٌ5,000گlپj پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@گزگ‘‘¹ڈ‚ج–ٌ75پ“‚حèٍگ‘‘¹ڈ‚ھگè‚ك‚ـ‚·پBپ@پ@

پi‚Qپj”گ¶”N—î پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@20چخ‘م‚ئ50چخ‘مˆبچ~‚ة‘½‚پA“ٌ‘ٹگ«‚جƒpƒ^پ[ƒ“‚ًژ¦‚µ‚ـ‚·پBپ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@’jڈ—”نپپ4پF1پ@پi’jگ«‚ة‘½‚¢پj پ@پ@

پi‚RپjچD”•”ˆت پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@‘و5‚ب‚¢‚µ‘و6èٍ’إپA‚¨‚و‚ر‹¹چک’إˆعچs•”‚ة‘½”‚µ‚ـ‚·پB

‚SپF—صڈ°ڈاڈَ

(1)گزگ‘‘¹ڈ‚جژي—ق پ@

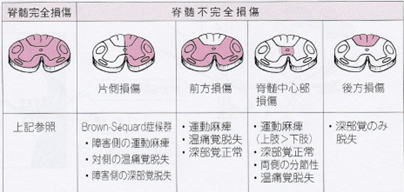

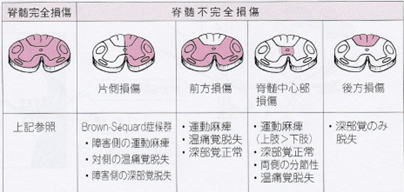

پ@‡@ٹ®‘S‘¹ڈ

پ@پ@پ@پ@گزگ‘‚ج‹@”\“IکA—چ‚ھٹ®‘S‚ة‘¹ڈ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚à‚جپi‰^“®‚ئٹ´ٹo‚ھ‚ب‚¢پjپB

پ@‡A•sٹ®‘S‘¹ڈ

پ@پ@پ@پ@•”•ھ“I‚ة‘¹ڈ‚ًژَ‚¯پA‘¼‚ج•”ˆت‚ھŒ’‘S‚ب‚à‚جپi‚ب‚ٌ‚ç‚©‚جٹ´ٹo‚ئگڈˆس‰^“®ژc‘¶پjپB

پ@پ@پ@پ@

پi‚Qپjگزگ‘‘¹ڈ‚إگ¶‚¶‚éڈاڈَ پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@

پ@‡@‘¹ڈگ‘گكˆب‰؛‚ج‰^“®–ƒلƒپEٹ´ٹo–ƒلƒ پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@‘¹ڈگزگ‘ˆب‰؛‚جژx”z—جˆو‚ة‰^“®–ƒلƒپEٹ´ٹo–ƒلƒ‚ھ‹N‚±‚è‚ـ‚·پB پ@پ@

پ@پ@پ@پ@

پ@‡Aلzگ«–ƒلƒ

پ@پ@پ@پ@‹ط“÷‚ھچd’¼‚µژè‘«‚ج‰^“®‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢ڈَ‘ش‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@”]‘²’†‚ج‚ ‚ئ‚ب‚ا‚ةŒ»‚ê‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@’oٹةگ«–ƒلƒ‚ج”½‘خ‚جڈَ‘ش‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@Œ´ˆِژ¾ٹ³‚حپA”]گ«–ƒلƒپAگزگ‘‘¹ڈپA”]ŒŒٹاڈلٹQپAڈdڈا“ھ•”ٹOڈ‚ب‚ا‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@

پ@‡Bلzڈk

پ@پ@پ@پ@لzگ«–ƒلƒ‚ئ‚ظ‚ع“¯‹`‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@گزگ‘‚جگ_Œoچ×–E‚ح”]‚ئ‚جکA—چ‚ً’f‚½‚ê‚é‚ئ”½ژث‚ھک´گi‚µپAڈ™پX‚ة‰كڈè‚ةٹˆگ«‰»‚µ‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@”]‘²’†‚â”]گ«–ƒلƒ‚ب‚ا”]‚ج•a‹C‚âپAگزگ‘‘¹ڈ‚â‚`‚k‚rپi‹طˆدڈkگ«‘¤چُچd‰»ڈاپj‚ج‚و‚¤‚بگزگ‘‚âگ_Œo‚ج•a‹C‚ب‚ا‚إپA

پ@پ@پ@پ@‹ط“÷‚ھ‹ظ’£‚µ‚·‚¬‚ؤپAژè‘«‚ھ“®‚©‚µ‚ة‚‚¢پAژٌ‚â”w’†‚ھ”½‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پAڈںژè‚ة“®‚¢‚ؤ‚µ‚ـ‚¤ڈَ‘ش‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@لzڈk‚إ‚حپAژèژw‚ھˆ¬‚ء‚½‚ـ‚ـ‚ئ‚ب‚èٹJ‚±‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚àٹJ‚«‚ة‚‚¢پA•I‚ھ‹ب‚ھ‚éپA‘«گو‚ھ‘«‚ج— ‘¤‚ج‚ظ‚¤‚ة‹ب‚ھ‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ب‚ا

پ@پ@پ@پ@‚جڈاڈَ‚ھ‚ف‚ç‚ê‚é—l‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

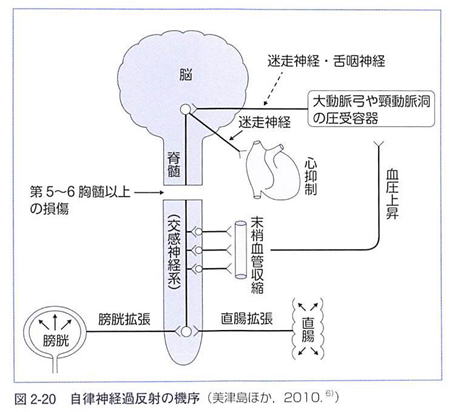

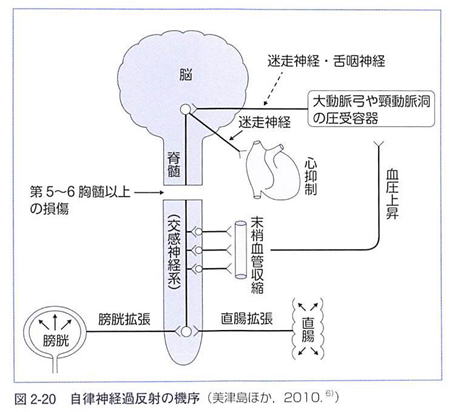

پ@‡Cژ©—¥گ_ŒoڈلٹQپ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@T5پ`T6‹¹گ‘گكˆبڈم‚جچ‚ˆتگزگ‘‘¹ڈژز‚ج–ƒلƒˆو‚©‚ç‚جگNٹQژhŒƒ‚ة‚و‚èˆّ‚«‹N‚±‚«‚ê‚é.

پ@پ@پ@پ@‚¨‚à‚ةنNم÷‚â’¼’°‚جڈ[–‚ھ—Uˆِ‚ئ‚ب‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢

پ@پ@پ@پ@

پ@‡Dچ‚ˆتگزگ‘‘¹ڈ‚ة”؛‚¤ڈاڈَ

پ@پ@پ@پ@‘¹ڈ‰سڈٹ‚ھڈم‚ة‚¢‚‚ظ‚اڈلٹQƒŒƒxƒ‹‚حچ‚‚‚ب‚è‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@‚Pپj‹z‹C•s‰آ”\

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰،ٹuگ_Œo‚جèٍگ‘(C3پ`C5)‚ھڈلٹQ‚ً•‰‚¤‚ئ‹z‹C‚ھ•s‰آ”\‚ئ‚ب‚èپCگlچHŒؤ‹zٹي‚ھ•K—v‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@‚Qپj•›Œًٹ´گ_Œo‚ج—Dˆت

پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‚ˆتگزگ‘‘¹ڈ‚إ‚حپAŒًٹ´گ_Œo‚ح•ھ’f‚³‚ê‚ـ‚·‚ھپA–ہ‘–گ_Œo‹@”\‚حژc‘¶‚·‚邽‚ك‚ة•›Œًٹ´گ_Œo—Dˆت‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ™–¬‚ئ’لŒŒˆ³‚ة‚ب‚è‚â‚·‚پA‹N—§گ«’لŒŒˆ³‚ھگ¶‚¶‚â‚·‚¢پD

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپC‹}Œƒ‚بŒŒˆ³ڈمڈ¸‚ئ“ھ’ة‚ة‚à’چˆس‚ھ•K—v‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ–پj•â‘«پFŒًٹ´گ_Œo

پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œًٹ´گ_Œo‚ج’†گ•‚حگزگ‘‚ة‚ ‚è‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@گزگ‘‚ج—¼‘¤‚ة‚حŒًٹ´گ_Œoٹ²‚ھ‘–‚ء‚ؤ‚¨‚èپAگزگ‘‚©‚çڈo‚½گ_Œo‘@ˆغ‚ح‚±‚±‚ة“ü‚ء‚ؤپAٹe‘ںٹي‚ض•ھ•z‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ–پj•›Œًٹ´گ_Œo

پ@پ@پ@پ@پ@پ@•›Œًٹ´گ_Œo‚ح”]ٹ²پi’†”]پE‹´پE‰„گ‘پj‚ئگهگ‘‚©‚çگL‚رپAٹç–تگ_Œo‚âپA–ہ‘–گ_Œo‚ئ‚µ‚ؤ• •”“à‘ں‚ب‚ا‚ة•ھ•z‚µ‚ؤ

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢‚ـ‚·پB

پ@‡E”r”AپE”r•ض‹@”\ڈلٹQ پ@پ@پ@

پ@‡FهٌلŒŒ`گ¬ پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@گQ‚½‚«‚è‚ب‚ا‚إ‘جˆت•دٹ·‚ھڈ[•ھ‚ةچs‚ي‚ê‚ب‚¢‚ئپAهٌلŒ‚ھگ¶‚¶‚ـ‚·پB

‚TپFگزگ‘‘¹ڈ‚ئˆم—أ

پi‚Pپjژَڈ’¼Œم‚جژ،—أ

پ@پ@پ@پ@ƒپƒ`ƒ‹ƒvƒŒƒhƒjƒ]ƒچƒ“‘ه—ت“ٹ—^. پ@پ@

پ@پ@پ@پ@گ®Œ`ٹO‰ب“Iژ،—أ.

پi‚Qپj‰ٌ•œٹْژ،—أ پ@پ@

پ@پ@پ@پ@ƒZƒ‹ƒtƒPƒA”\—ح‚جٹl“¾‚ًٹـ‚ك‚½ƒٹƒnƒrƒٹƒeپ[ƒVƒ‡ƒ“پ@

|

| گزگ‘‘¹ڈ‚ئژ•‰بˆم—أ |

‚PپFŒûچo‚ج“ء’¥ پ@

پi‚Pپjگزگ‘‘¹ڈٹ³ژز‚ة“ء—L‚جŒûچoڈٹŒ©

پ@پ@پ@پ@گزگ‘‘¹ڈٹ³ژز‚ة“ء—L‚جŒûچoڈٹŒ©‚ح—L‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

پ@پ@پ@پ@ڈêچ‡‚ة‚و‚è™ù–صپA™ùچ‡گ«ٹOڈپiƒ}ƒEƒXƒXƒeƒBƒbƒNژg—pپj‚ھ”F‚ك‚ç‚ê‚ـ‚·پB

پ@

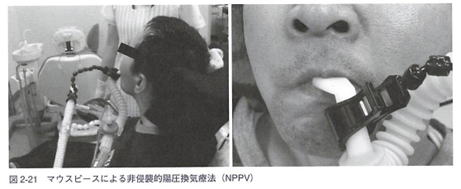

پi‚Qپj‚¤گI‚ئژ•ژü•a

پ@پ@پ@پ@”ڈاŒم‚جŒûچo‰qگ¶ٹا—‚ھ•sڈ\•ھ‚إ‚ ‚ê‚خژ•ژüژ¾ٹ³‚₤گI‚جڈdڈا‰»‚ًڈµ‚‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@ڈلٹQ‚ج’ِ“x‚ة‚و‚ء‚ؤ‚حپAŒûچo‰qگ¶‚ةٹض‚·‚éژ©—§‚ةŒü‚¯‚½ژw“±‚ًچs‚¢‚ـ‚·پB

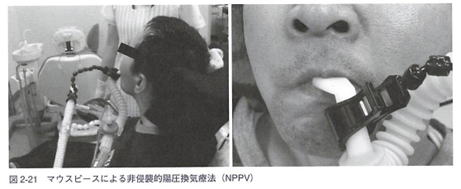

پ@پ@پ@پ@ژlژˆ–ƒ‹P‚جٹ³ژز‚إ‚حڈمژˆ‹@”\‚ھژg‚¦‚ـ‚¹‚ٌ‚ج‚إپAƒ}ƒEƒXƒsپ[ƒX‚âƒ}ƒEƒXƒXƒeƒBƒbƒN‚ًژg—p‚µ‚ؤ‹@ٹي‚ج‘€چى‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚ھ

پ@پ@پ@پ@‘½‚‚ب‚è‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@ƒ}ƒEƒXƒsپ[ƒX‘•’…‚ة‚و‚éŒûچo‚ج‰qگ¶ٹا—‚ة‚آ‚¢‚ؤژw“±‚ھ•K—v‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@

پi‚Rپjƒ}ƒEƒXƒsپ[ƒX‚ة‚و‚é”ٌگNڈP“I—zˆ³ٹ·‹C—أ–@(NPPV)‚ًژَ‚¯‚ؤ‚¢‚éڈا—ل

پ@پ@پ@پ@Œûچoٹ£‘‡‚â™ù–صپAƒAƒuƒtƒ‰ƒNƒVƒ‡ƒ“(‚‚³‚رڈَŒ‡‘¹پj‚ً”F‚ك‚邱‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@

(2)ژ•‰بژ،—أپEŒûچoƒPƒAژ‚ج’چˆسژ–چ€

پ@‡@ژ•‰بژ،—أژ‚جƒ‚ƒjƒ^ƒٹƒ“ƒO پ@

پ@پ@پ@پ@ژ©—¥گ_Œo‰ك”½ژث‚ة‚و‚éچ‚ŒŒˆ³‚ئڈ™–¬‚ة’چˆس‚·‚é•K—v‚ھ—L‚è‚ـ‚·پBپ@

پ@پ@پ@پ@180پ^110ˆبڈم‚جڈêچ‡‚ة‚حپAژ•‰بژ،—أ‰„ٹْ‚µ‚ـ‚·پB پ@

پ@پ@پ@پ@”ٌ–ƒلƒˆو‚جŒŒٹاٹg’£‚ة‚و‚èگ¶‚¶‚é“ھ’ةٹç–تچg’ھپA”ٹ¾‚ب‚ا‚جٹدژ@‚àچs‚¢‚ـ‚·پB

پ@

پ@‡AŒŒˆ³ڈمڈ¸ژ‚ج‹ظ‹}ڈˆ’u

پ@

پ@پ@پ@پ@ٹ³ژز‚ةچہˆت‚ً‚ئ‚点‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@‰؛”¼گg‚ًˆ³”—‚µ‚ؤ‚¢‚éƒXƒgƒbƒLƒ“ƒO‚ب‚ا‚ًڈœ‹ژ‚µ‚ؤچ~ˆ³‚ً‚ح‚©‚é‚é‚ج‚à—LŒّ‚إ‚·پB

پ@‡B‹N—§گ«’لŒŒˆ³

پ@پ@

پ@پ@پ@پ@گf—أ‘ن‚ً‹N‚±‚·ژ‚حپA‚ن‚ء‚‚è‚ئ‹N‚±‚µ‚ـ‚·پB

پ@‡Cژ©—¥گ_Œo‰ك”½ژث‚ج—\–hچô پ@

پ@پ@پ@پ@ژ،—أ‘O“ْ‚ج”r•ض‚âژ،—أ‘O‚ج”r”Aژw“±‚ًچs‚¢‚ـ‚·پBپ@

پ@پ@پ@پ@‹}Œƒ‚ب‘جˆت•دٹ·‚حپCŒŒˆ³’ل‰؛‚â•sگڈˆسگ«‚ج‹ط‹ظ’£ڈَ‘ش‚إ‚ ‚éلzڈk‚ً‹N‚±‚·‚ج‚إ”ً‚¯‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@”ٌگNڈP“I—zˆ³ٹ·‹C—أ–@(NPPV)‚ًژَ‚¯‚ؤ‚¢‚éٹ³ژز‚إ‚حپCŒŒˆ³‚â–¬”ڈ‚جˆبٹO‚ةSpO2ٹؤژ‹‚ًچs‚¢‚ـ‚·پBپ@

پ@پ@پ@پ@ل‚‚ب‚ا‚ج‹C“¹•ھ”ه•¨’™—¯‚ة‚à’چˆس‚·‚é•K—v‚ھ—L‚è‚ـ‚·پB

|

| ژQچlژ‘—؟ |

پuگزگ‘پEگز’إ‘¹ڈ‚ج‹}گ«ٹْژ،—أپvپ@—é–طگWڈ•پ@Spinal Surgeryپ@25(1)پ@50-62پ@2011

گزگ‘‘¹ڈ‘و2”إ “ْڈيگ¶ٹˆ‚ة‚¨‚¯‚éژ©Œبٹا—‚ج‚·‚·‚ك [ “؟چOڈ؛”ژ ]

|

پ@

پ@ پ@

پ@ پ@

پ@ پ@

پ@ پ@پ@

پ@پ@

پ@پ@

پ@پ@

پ@پ@

پ@پ@

پ@ڈعچׂحپAپu

پ@ڈعچׂحپAپu