|

1:発達障害または神経発達症群

(1)神経発達症群とは

神経発達症群とは生まれつきの脳機能の発達のアンバランスさ・偏りと、その人が過ごす環境や周囲の人との

かかわりのミスマッチから、社会生活に困難が発生する脳機能障害です。

通常は低年齢から発症します。

(2)神経発達症群の分類

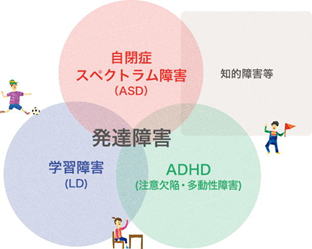

①神経発達症群の分類-1(DSM-5 2013)

Ⅱ-1 知的能力障害群 Ⅱ-2 コミュニケーション障害群 Ⅱ-3 自閉スペクトラム症

Ⅱ-4 限局性学習障害 Ⅱ-5 注意欠如・多動性障害 Ⅱ-6 運動障害

②神経発達症群の分類-2 (ICD-11 2018)

1.1 知的発達症 1.3 自閉スペクトラム症 1.4 発達性学習症 1.7 注意欠如多動症

2:発達について

(1)発達とは

受精から死に至るまでの人の心身、及びその社会的な諸関係の量的及び質的変化・変容をいいます。

からだ・精神などが成長して、より完全な形態や機能をもつようになることです。

具体的には、身体の成長、運動機能、言語機能、コミュニケーション能力などの発展を言います。

参照:「発達年齢と発達過程」

(2)発達の評価

①運動発達の評価

姿勢の観察、姿勢反射の評価を行います。

②精神発達の評価

言語、微細運動、生活習慣行動の評価を行います。

③社会性の評価

対人関係の評価を行います。

3:発達検査について

(1)発達検査とは

心理検査の一種で、子どもの心身の発達の度合いを調べる検査です。

知的能力だけではなく、身体運動能力や社会性の発達なども含めて、発達水準を図るものです。

発達検査の検査結果から子どもの発達の度合いが示される.

発達プロフィール、発達年齢、発達指数、などの数値結果を知ることができる.

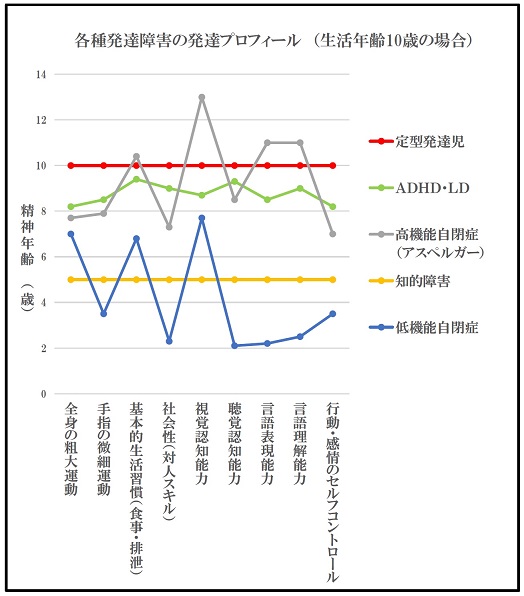

(2)発達プロフィール

折れ線グラフのように記され、発達の全般的な遅れや、発達障害の特徴を把握すること が可能です。

発達障害がある子どもの場合は、一定のプロフィールパターンが見られる傾向があることから、診断の参考に

使用されています。

(3)発達年齢(DA:Developmental Age)

被験者の、精神年齢を示すものです。

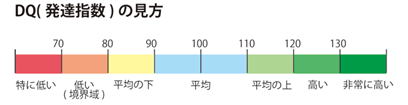

(4)発達指数 (DQ=developmental quotient)

小児期の身体・精神機能の発達を評価する発達検査の結果として算出されます。

発達年齢(developmental age:DA)を暦年齢の比で示したものが発達指数です。

算出式:発達指数=DQ=DA÷age×100=発達年齢÷暦年齢×100

DQ=発達年齢/生活年齢×100

対象:発達課題が明確で、個体差の少ない乳幼児期に用いられます。

判定基準(新版K式の場合): 正常80~120、境界域70~79、遅滞69以下

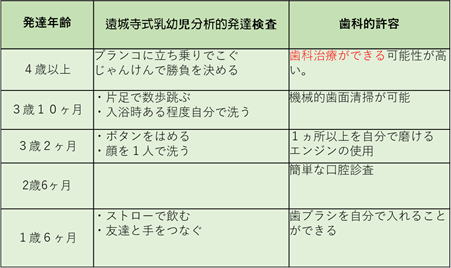

(5)発達年齢の指標

大まかな発達年齢の指標です。

2歳になると、2語文を話すようになります。

発達の早い子は「ブーブー,こっち,来た」などの3語文も話すようになります。

2歳半ぐらいになると、二語文・三語分を話せるようになります。

走る・ジャンプすることができるようになります。

手先がずいぶんと器用になり、ブロックなどの細かい作業ができるようになってきます。

3歳を過ぎると、一人で洗顔が出来、ボタンを留めることが出来れる様になります。

この時期から、簡単な歯科治療が可能とされています。

4歳ごろは周囲の人に興味関心を持ち、かかわりを持つようになります。

友だちとの遊びを通じて、社会性を身につけていく時期です。

ルールを決めて遊んだり競い合ったり、同じ行動を取ったり、相手に合わせながら遊ぶ行動が増えてきます。

ごっこ遊びも楽しめるようになってきます。

時にケンカになってしまうことも増えますが、その経験がとても大切と言えます。

参照:「発達年齢と発達過程」 参照:「発達年齢と発達過程」

4:各種の発達検査

(1)改定日本版デンバー式発達スクリーニング検査 (JDDST-R)

①検査対象---6歳まで、です。

②検査時間---15-20分程度です。

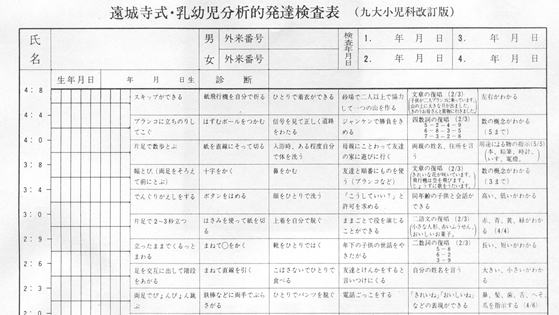

(2)遠城寺式乳幼児精神発達診断検査

1958年、九州大学の遠城寺宗徳教授らによって発表された、日本で初めての乳幼児向けの発達検査法です。

①適応範囲---0か月~4歳7か月

②所要時間---30分程度(実地者によって前後あり)

③実地方法

観察者が保護者と子どもの関わりをチェックする.

特別な器具などがなく、簡単なテストを4、5か月の間隔で実施します。

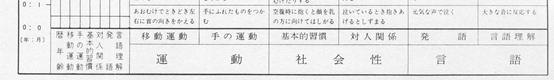

検査内容は、運動、社会性、言語の3分野から質問されされます。

移動運動、手の運動、基本的習慣、対人関係、発語、言語理解の6つの領域で診断されます。

(3)津守・稲毛式乳幼児精神発達診断検査

①適応範囲---後1ヶ月から7歳まで

領域…0~3歳:運動、探索・操作、社会、食事・生活習慣を評価します。

領域…3~7歳:運動、探索、社会、生活習慣、言語を評価します。

②所要時間---約20分程度

③実地方法

母親など子どもの養育者に個別面接を行います。

運動、探索、社会、生活習慣、言語」の5領域の438の質問項目から構成されています。

5領域ごとに発達年齢が算出されます。

(4)新版K式発達検査

1983年、京都市児童院-現京都市児童福祉センターで開発され標準化された検査です。

2001年、新版K式発達検査2001が刊行されました。

①適用範囲:0歳~成人

②所要時間:30分~1時間程度

③実地方法

1対1で個室で実地。

おもに音がなるおもちゃやミニカーなど、乳幼児が興味があるもので検査します。

姿勢・運動、認知・適応、言語・社会→3領域を評価します。

子どもの自然な行動を観察できる点が特徴です。

あくまで自然な行動を観察して考察していくため、何度か行うこともあります。

|