| �ېH�E������Q���Â̏����ƊԐڌP�� |

| |

�͂��߂� |

| |

����ɐېH������Q�Ƃ����Ă����̕a�Ԃ͐獷���ʂł��B

�S���o���ێ悪�o���Ȃ����A���Âɂ���Ă͉��P����\����������B

���P�̉\���͒Ⴍ�A���炩�̑㏞�I���@��I�Ȃ���Ȃ�Ȃ����B

�Ǐ�͌y�x�ŁA�����̌P����㏞�I���@�Ō�����H�ב����鎖���o������B

��Q�̒��x���ǂ��Ȃ̂������ɂ߁A����ɉ��������ÁE�P�����v�悷�邱�Ƃ��悸�͑����ƂȂ�܂��B

�F�X�ȌP�����@������܂����A�����ł͌ʂ̌P�����@�����b���A���ۂɂ͕a��ɍ��킹�Ă�����g�ݍ��킹�A���j���[��g�ݗ��Ă邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B

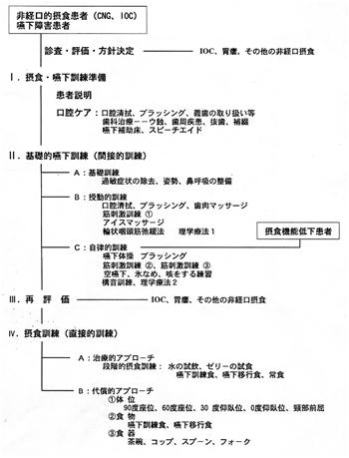

�@�@�@�@�@�@���ÁE�P���̗���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�f���E�]���E�v�� �@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�� �i�Ⴆ��A��b�g���j �@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ԐڌP�� �i�Ⴆ��A�f�U��j �@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ĕ]��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ڌP�� �i�Ⴆ��A�ΐ�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���X�N�Ǘ�

|

| |

|

| |

�T�F�����P�� |

| |

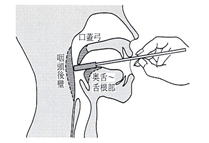

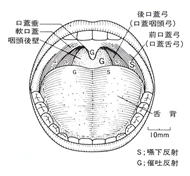

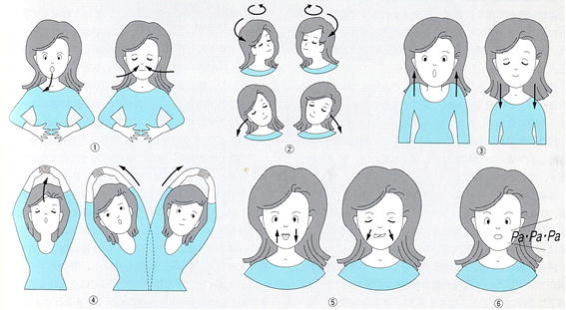

���ۂ̐ېH�����P�����n�߂�O�ɁA������������I�ɍs�����߂ɁA���o���̐������s���܂��B

���o���̕ې��⎕�Ȏ��ÁA���o�����ǂɑ��鎡�ÂȂǂɓw�߂āA���ǂ����o�������܂��B

�i�P�j���o���|

�@�@�@���ӓ_

�@�@�@�@�@�@�P�@�����Ƃ��Ċ��҂���̉E������s�����ƁB

�@�@�@�@�@�@�Q�@�̈ʂ̊m�ہi���ʂ܂��͂R�O�x��ʁj�����A�O�����ێ����܂��B

�@�@�@�@�@�@�R�@�K����������B

�@�@�@�@�@�@�S�@�ɂ��Ȃ����ƁB

�@�@�@�@�@�@�T�@���@�͉�����O���֍s���܂��B�@�i�c�Ԃ����ɑ��荞�܂Ȃ����߁j

�@�@�@�@�@�@ �E������@�@�@�@�@ �E������@�@�@�@�@ ������O�� ������O��

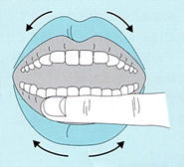

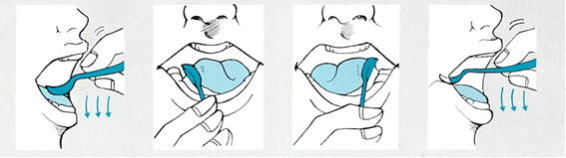

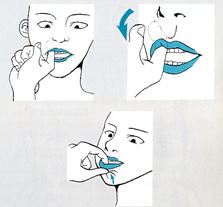

�i�Q�j�u���b�V���O�@�@

�@�@�@�@ ����i�v���[�N�j�̕t�����ʂ����ƁB

�@�@�@�@ ��{��{���������ƁB

�@ �@�@�@���ɂ͐��ߏo���t�p���ĉ���̗L�镔���������鎖���K�v�ł��B

�@�@�@ �@�⏕���̕��p�B�i���̌����ւ̗����ɒ��ӂ��A����E�뚋���N����Ȃ��悤�Ɂj

�i�R�j���o��� �@�@

�@�@�@�@���ӓ_

�@�@�@�@�@���t�̒������\���ۂ��̔�����s���Ă�����{���ĉ������B

�@�@�@�@�@�z���̐����B

�@�@�@�@�@���j�̗����ɒ��ӁB

�i�S�j�ܟ�

�@�@�@�@�@�\�Ȃ�ϋɓI�ɂ������͂��Ă��炢�܂��B

�@�@�@�@�@�ܚu�͂��Ȃ���ʓI�ȋ@�\�P���ƂȂ�܂��B

�i�T�j�`���̒����E��舵�����̐���

�@�@�@������Q�̕����`�����g�p����Ă��鎖�͒���������܂���B

�@�@�@�������́A�K���`���ɑ���m���������Ă����ĉ������B

�@�@�@�`��������O�Ɂc

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�悭�����������A���̒��ɐH�ׂ����������悤�ɂ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`���ɉ��ꂪ�t�����Ă��Ȃ����m�F���A���łʂ炵�܂��B

�@�@�@�@�������`���̓�����E���O�����̃R�c

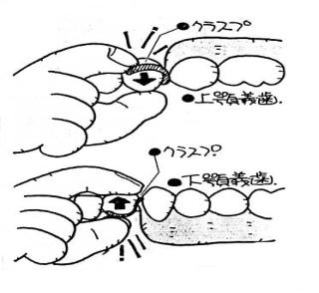

�@�@�@�@�@1)������F

�@�@�@�@�@�@�@�@��{�����ɓ����i��{�̕�����ʓI�Ɉ��肵�₷�����߁j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�N���X�v�̒��E�����͌����Ă��邽�߁A�܂��N���X�v���|���鎕�̈ʒu�܂Ŏ����Ă����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`���S�̂��w�Ŏx���A���E�����ɉ����Čy���������A�������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ċ`�������œ���Ȃ����ƁB�N���X�v�̕ό`��A�j���̌����ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ȋ`���́A�������莝���Č뚋�̂Ȃ��悤�\�����ӂ��邱�ƁB

�@�@�@�@�@�Q�j���O�����F

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��{�̏ꍇ�́A�l�����w�̒܂��N���X�v�Ɋ|���A�e�w�����̏�ɒu���A�l�����w���� �������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�̏ꍇ�́A�e�w�̒܂��N���X�v�Ɋ|���l�����w�����̏�ɒu���A�e�w�������グ�܂��B

�@�@�@�A�S�����`���̓�����E���O�����̃R�c

�@�@�@�@�@�@�@1)������F

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��{�����ɓ���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��{�̏ꍇ�́A�`���̒��������w�ʼn������z�������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�̏ꍇ�́A����̐l�����w�����E�̎��̏�ɒu���A�e�w���{�̉��ɓY���o���̎w��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͂��ނ悤�ɋ`�������肷��܂Ōy�������ɉ������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�Q�j���O�����F

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`���̒[�Ɏw�������Ă͂����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�B�`���̎����

�@�@�@�@�@�@�@�`���̉���́A�ۂ̑��B�ɂ���Ď����̉��ǁA�������̒����A���L�̌����ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�`���͖��H��ɂ͂����A���|���s���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@���ɗ[�H��E�A�Q�O�̐��|���d�_�I�ɍs���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�`���̕\�ʂɏ���t���Ȃ��悤�y���͂Ő��|���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�����܂͌����܂��܂ނ��̂�����A�`���������邱�Ƃ�����g�p�ɂ͒��ӂ��K�v�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@���ꎕ���܂̎g�p�͌��ʓI�ł����A�K���u���V�ł̐��|��Ɏg�p�̂��ƁB

�@�@�@�C�c�����̎����

�@�@�@�@�@�������̂�����́A�P�{�ł����������c���w�͂��̐S�ł��B

�@�@�@�@�@���ɁA���ꎕ�ɐڂ��Ă��鎕�͉��ꂪ�t�����₷���̂Œ��J�ɐ��|����K�v������܂��B

�@�@�@�D�`���̕ۊǕ��@

�@�@�@�@�@�`���̍ޗ��ł��郌�W���͋z������L���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@���O�����Ƃ������������Ȃ����Ƃ���ł��B

�@�@�@�@�@��������Ƌ`���ɘc�݂��A�K���������Ȃ�����A����錴���ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�`�����|��A�ۑ��p�e��ɐ������`����Z���Ă����܂��B

�@�@ �@�@�����Ƃ��Ė�Ԃ͋`�������O�����ƁB

�@�@�@�@�@�@�q�� �R�r

�@�@�@�@�@�@�@�@�ۂ̑��B�i�J���W�_�ۂȂǁj��h���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�`���͊�{�I�ɔS�����S�ł��邽�߁A���O�����ƂŔS���̌��s���͂���܂��B

�i�R�j���Ȏ���

�@�@�@�P�j�����̎����@�@�Q�j�����a�̎����@�@�R�j��Ԏ��Ái�����C���A�`���j

�i�S�j���̑��̎���

�@�@�@�P�j���o�����ǂ̑Ώ����@�@�@�Q�j�S�������̑Ώ����@

|

| |

�U�F�ԐڌP�� |

| |

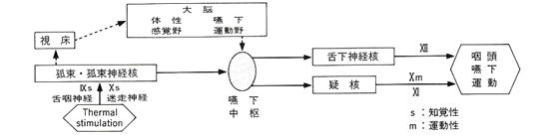

�ԐڌP���Ƃ�

�@�ېH�E�����ɊW����튯�̉^�����⋦�����̉��P��}��ړI�ŁA���ۂɌo���ېH���n�߂�O�ɁA

�@�o���ێ�ɕK�v�ȋ@�\���������邱�Ƃł��B

�@�{���͌o���ێ悪�s�\�ȕ��Ɏ��{���܂����A�o���ېH���Ă�����̌��o�P�A�Ƃ��Ă����p�\�ł��B

�@�@�@�@�@�@�P�F��b�P��

�@�@�@�@�@�@�Q�F�����I�P��

�@�@�@�@�@�@�R�F�����I�P��

�P�F��b�P��

�@�@

�@�i�P�j�ߕq�Ǐ�̏����@

�@�@�@�@�ېH�E������Q��L����l�ɂ́A��ʁE���o�̈�ɗl�X�Ȓ��x�̉ߕq��L����������܂��B

�@�@�@�@�ߕq������ƁA�h���ɑ��Ċ��o�[�^���n���K�ɔ����o���Ȃ����߁A�@�\�̔������������j�Q����܂��B

�@�@�@�@����ɂ́A�ېH�P�����̂��̂��s�\�Ɉׂ邩������܂���B

�@�@�@�@�]���āA�ߕq�̂���Ǘ�ł́A���ׂĂ̐ېH�P���ɐ悾���ĒE������s�������K�v�ł��B

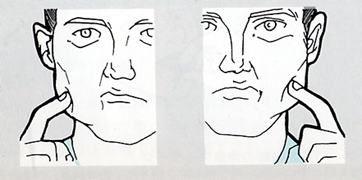

�@�@�@�@�ߕq�̑��ݕ��ʂ̊m�F

�@�@�@�@�@�@�ߕq���ۂ͐g�̂̒��S�ɋ߂����ʂقǔ����p�x�������A�Ǐ�������Ȃ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�]���āA���̊m�F�ɂ����S�����琳���Ɍ�������҂̎菶�ɂ���čs���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�聨�r�������z����ʁ����̎��́����o��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�������璆�S�������čs���܂��B �@�������璆�S�������čs���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�ېH�E�������n�r���e�[�V�����x�@���q�F�m�@��쒼��@�㎕��o�ł����p

�@�@�@�A�P�����@

�@�@�@�@�@�@�ア�h�����A�h�����ʂ��ړ��������ɗ^��������̂������ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�畆�ʁF��҂̎菶�Ŕ畆�ʂ̉ߕq���ʂ��������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���o���F��w�ň������܂��B

�@�@�@�@�@�@�ł����ӂ��ׂ����Ƃ́A�E����̎��{���ɒ[�Ȋ��҂̕��S�Ɉׂ�Ȃ��l�ɐS�����鎖�ł��B

�@�@�@�@�@�@��ɂ������A�������ċ��ۂ̌����ƈׂ��Ă��܂����Ƃ�O���ɒu���K�v������܂��B

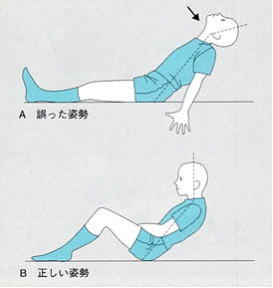

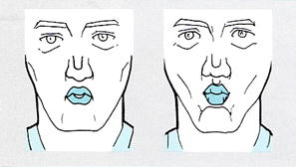

�@�i�Q�j�p��

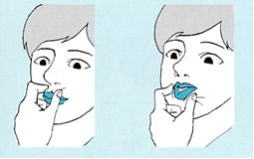

�@�@�@�@��{�p���i�J�n�p���j�E�E�E�z���O���@����ݒu�A��ʂȂ�R�O�x���

�@�@�@�@�@�@���̎p���́A�S��،Q��S�g�̋ؓ��������b�N�X���Ě����̓������X���[�Y�ɂȂ�A

�@�@�@�@�@�@�뚋���N�����ɂ����낳��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�w�ېH�E�������n�r���e�[�V�����x�@���q�F�m�@��쒼��@�㎕��o�ł����p

�@�@�@�@�@�P�j�R�O�x��ʂ̉�U�w�I���_�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�ǂƐH���̉�U�w�I�O��W����A��ʂ̕����C�ǂɓ���\�����Ⴂ�ƍl�����܂��B

�@�@�@�@�@�Q�j�R�O�x��ʂ̌��_

�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�����I�ȐېH�̏ꍇ�ɂ́A�H�킪�g���ɂ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �H���̔F�m������ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�R�j�z���O���̗��_�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�ȉ��̗��R�ŁA����O��̕����悭�A�܂��A���W�̓������ǂ��Ȃ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�F�H��̒ʘH���L����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�F�A���W�J���L����A�H��ƔS���̐ڐG�@�ʐς��傫���ׂ�̂Ś������˂��N����Ղ��Ȃ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�F�A���q�_�̃��J�j�Y���ŋC���̕ی삪�s���܂��B

�@�@�@�@�@�S�j�X�O�x���ʂƂ̔�r�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �X�O�x���ʂ̏ꍇ�A���o�̐H��ێ��@�\�������]�������҂ł́A����Ĉ����ɐH���ꍞ���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��U�w�I�Ɍ뚋�̉\���������Ȃ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܂��A�X�O�x���ʂɂ����Ă͉����A�㎈�̈ʒu�ɂ����ӂ��K�v�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㎈�F���͂ɏ�Q���������悤�z�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F�����Ƃ��āA�����n�ʂɕt�����肳����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@����āA�ԐڌP���̊J�n�ɐ旧���A���̊�{�p�����ێ��ł��邩�ۂ��̔�����s���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�p���ێ�������ȏꍇ�ɂ́AROM�̎{�s���ɂ���āA�p���ێ��̊m�������݂܂��B

�@�@�@�A��{�p������̔��W

�@�@�@�@�@�@��{�p���̊m��������ꂽ��A���X�ɑ̊����N�����A�U�O�x��ʁA�X�O�x���ʂւƔ��W�����܂��B

�@�i�R�j�@�ċz�̐���

�@�@�@�@�@�ċz�̏d�v��

�@�@�@�@�@�@����ȐېH�������ɂ́A���O�͕���ꂽ��Ԃŕ@�ċz���ׂ���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@���O�@�\�����サ�Ă���ꍇ�ɂ́A�@�ċz����Q����뚋�̌����ƈׂ肤��댯��������܂��B

�@�@�@�A����

�@�@�@�@�@�@����Ɍ��O�Ɗ{�����Ԃɂ��āA���ꂵ���Ȃ�Ȃ����x�̕@�ċz�����b�ԏo���邩���v���B

�@�@�@�@�@�@�@�����̎g�p���D�܂������A���L���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�X�e�����X���̋��Ȃǂ����p�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���z���ԁF30�|60�b��

�@�@�@�B�P�����@

�@�@�@�@�@�@���������̎���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����A�ċz�펾��������Ύ��O�Ɏ��Â��K�v�ł��B

�@�@�@�@�@�@�P��

�@�@ �@�@�@�@�@�@ ����Ɍ��O�Ɗ{�����Ԃɂ��āA���ꂵ���Ȃ�Ȃ����x�̕@�ċz�𑱂������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������̎������Ԃ����Ȃ��Ƃ��P�T�Ԃ��炢�����āA�y�ɕ@�ċz���o����悤�ɂȂ�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������Ԃ𐔕b�ԉ����܂��B

�@�i�S�j��s���ɑ���A�v���[�`�@�@

�@�@�@�@�����瓭����������@

�@�@�@�@�@�@�h�������������ɂ����āA�ԐړI�Ɏh����^���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@��P�F�啔���Ɉڂ�

�@�@�@�@�@�@�@��Q�F�i�[�X�X�e�[�V�����ɒu���ȂǁB

�@�@�@�A���ڊ����瓭����������@

�@�@�@�@�@�@�@���ڊ��Ҏ��g�ɁA��ҁE���Î҂��h����^���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@��P�F���Î҂̐�����

�@�@�@�@�@�@�@��Q�F�ӎ����x���ɉ�킹���P����Ƃ����Ă��炢�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@��R�F��h��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �Qcm���̗����̂̕X���P�O���x�i�C�����܂ɓ���A���̕X�܂��g���Č���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̖т̐����ۂ𒆐S�ɁA���E�E�㉺�ɃA�C�X�}�b�T�[�W���s���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ԃ�10-15�����x�Ƃ��A�����ɐ������A�P����Ƃ��s�킹�āA�]�̕�������}��悤�ɓ����܂��B

�Q�F�����I�P��

�@�@�@�����I�ɍs���Ȃ����ɑ��A��ҁE�p�҂����{���܂��B

�@�i�P�j���o���@�@�i�O�q�j�@�@

�@�@�@�P�Ȃ鐴�|�ł͂Ȃ��A�@�\�P���Ƃ��Č��o���@���s���܂��B

�@�@�@���ꂪ���o��ʂ��Ē����ւ̎h���ƂȂ�܂��B

�@�i�Q�j�u���b�V���O�i��j �i�O�q�j

�@�@�@�P�Ȃ鐴�|�ł͂Ȃ��A�@�\�P���Ƃ��ău���b�V���O���s���܂��B

�@�@�@��������o��ʂ��Ē����ւ̎h���ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

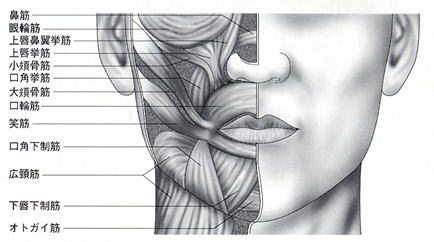

�@�i�R�j�����}�b�T�[�W

�@�@�@�@�ړI

�@�@�@�@�@�@����҂̏ꍇ�ɂ́A�����}�b�T�|�W�͎����̌��s���悭���邽�߂ɍs���܂����A������Q���҂ł�

�@�@�@�@�@�@�ȉ��̌��ʂ����҂���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�P�j���o���̊��o�@�\�����߂�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�j���t�̕���𑣂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�R�j�����^����U������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�S�j�����˂��y��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�T�j�{�̃��Y�~�J���ȏ㉺�^����U������B

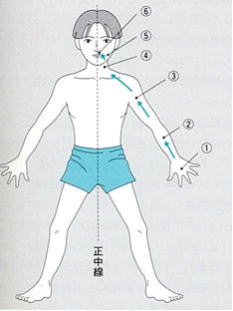

�@�@�@�A���@

�@�@�@�@�@�@���o�O����S���ɕ����A���̋�悲�Ƃɍs���܂��B

�@�@�@�@�@�@���O����ԂŎ��{����̂����z�B

�@�@�@�@�@�@�@�P�j�����Ƃ��đ�Q�w�̕��̕��������Ǝ����̋��ڂɒu���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�Q�j�O��������P�����Ɍ����Ă�����B

�@�@�@�@�@�@�@�R�j������̂͑O���牜�Ɍ������������Ŗ߂鎞�ɂ͂�����Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�S�j�}�b�T�|�W�̗v�_�͎w�����₭�i�P�b�ԂɂQ�������x�j���Y�~�J���ɓ��������ƁB

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�w�ېH�E�������n�r���e�[�V�����x�@���q�F�m�@��쒼��@�㎕��o�ł����p

�@�i�S�j�؎h���P���|�@ �iVangede-�T�`�F�I�h���@�j�@�@

�@�@�@�@�K��

�@�@�@�@�@�@�ېH������Q���҂Ŏ����I�ɉ��L�̉^�����s���Ȃ�����ΏۂƂ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�ېH�����֘A���튯�̎h���A��������ړI�Ƃ����Z�ł��B

�@�@�@�A���

�@�@�@�@�@�@��w

�@�@�@�@�@�@�ꍇ�ɂ��ȋ��A ���u���V�ATooth Hetee�����g�p���܂��B

�@�@�@�B���@

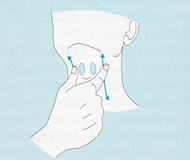

�@�@�@�@�P�j���O�̃}�b�T�|�W

�@�@�@�@�@�@�P�F����O��E��Ń}�b�T�|�W����B �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���،Q���_�炩�����ĝ��݂ق����悤�ɐS�����܂��B

�@ �@�@�@�@�@�@�@ �����O�����l�Ƀ}�b�T�|�W���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�Q�F��Q�w�����o�O��ɓ���ď���O��E�݁A�O���Ɍ������Ĉ����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@ �����O�����l�Ƀ}�b�T�|�W���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�@�@�@�R�F��Q�w������O�̐ԐO���ɒu���A�@�̕��Ɍ������ĉ����グ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@���l�ɂ��ĉ����O�ԐO�����I�g�K�C���Ɍ������ĉ��������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�@�@�@�S�F��Q�w������O�̏�ɉ������ɒu���A

�@�@�@�@�@�@�@�@��{�O�����ɑ��ĂĈ���������l�ɂ������Ə���O������������B

�@�@�@�@�@�@�@�@���l�ɁA��Q�w�������O�̏�ɉ������ɒu���A���{�O�����ɑ��ĂĈ���������l�ɂ�������

�@�@�@�@�@�@�@�@���O�����������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�T�F��Q�w�̎w�땔�Ŋ��҂̃I�g�K�C���̈���y���@���Ȃ���}�b�T�[�W���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�Q�j�j���̃}�b�T�|�W

�@�@�@�@�@�@�P�G�j������

�@�@�@�@�@�@�Q�G�j�S���̊g��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Q�w�����p������j�S�����ɑ}�����A�j���O���ɖc��܂��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�R�j��̃}�b�T�|�W

�@�@�@�@�@A�F���O�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�I�g�K�C���̎w��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�g�K�C����[�����̂�������̕���������ɉ����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȃ킿�A�I�g�K�C��A�I�g�K�C�������̃I�g�K�C �N�n���̂�������^��ɉ����グ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@B�F�����@

�@�@�@�@�@�@�@�@�P�F�f���^���~���[�A�X�v�[�� �����g�p���āA�܂��͑�Q�w��p���Đ�땔�����ꕔ�Ɍ������ĉ����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�F�f���^���~���[�A�X�v�[�� �����g�p���āA�܂��͑�Q�w��p���Đ㉏�̑��Ɍ������ĉ����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�S�j�̃}�b�T�|�W

�@�@�@�@�@�P�F�J���^��

�@�@�@�@�@�@�@�@���{�i���O�F�I�g�K�C���A�����F���{�O�����j�Ɏ�w�āA�J���^����U���B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�T�j�㍜�㉺�،Q�̃}�b�T�[�W

�@�@�@�@��L���P�N�|���Ƃ��A�R�N�|���J��Ԃ��܂��B

�@�i�T�j����h���Ö@

�@�@�@�@�K��

�@�@�@�@�@�@�������ˑr���������͎㉻�������A�����̑��������i�畆�̃A�C�X�}�b�T�[�W�̏ꍇ�j�ΏۂƂȂ�܂��B

�@�@�@�A��p���J�j�Y��

�@�@�@�@�@�@���o�̉��x��36���ɕۂ���A���M���o�̓K���͈͂�29�[37���ŁA���͈͈̔ȊO�ł͗₽��

�@�@�@�@�@�@���邢�͔M���Ɗ����܂��B

�@�@�@�@�@�@���̊��o�̕ω��ɂ��A�ȉ��̋@���Ś������˂�臒l���ቺ���āA�H��̊��o���͂ɂ��

�@�@�@�@�@�@�������˂��U������₷���Ȃ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�B���

�@�@�@�@�P�j�����A�C�X�}�b�T�|�W

�@�@�@�@�@�@�P�FTooth Hette �A�Ȗ_�A�ȂǂɕX����Z���܂��B

�@�@�@�@�@�@�Q�F�X�|�C�h�ɐ������A����𓀂点�܂��B

�@�@�@�@�Q�j�畆�̃A�C�X�}�b�T�|�W

�@�@�@�@�@�@�P�F����h����i�`���R�[���h�A�}�C�R�[���h���j���g�p���܂��B

�@�@�@�C���@

�@�@�@�@�P�j�����A�C�X�}�b�T�|�W

�@ �@�@�@�@�P�F�h������

�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�O���W�|�A����W�|�A�㍪���A�������

�@�@�@�@�@�Q�F���{���@

�@�@�@�@�@�@�@Logemann�̕��@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���E�̑O���W�|�ɗ�p�����h���q�e�T��A�������Ɍ����āi1 stroke������P�b�j���Ă܂��B

�@�@�@�@�@�@�@Logemann�̕ϖ@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h���q�i�������Ȗ_ or Tooth Hette)�ɏ��ʂ̗␅�����āA����W��㍪�����y��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�`�R��h��������A�����ɋ������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h���̗^�����Ƃ��ẮA�L�͈͂ɏ������h�����܂��B

�@�@�@�@�@�R�F���{����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ېH�P���J�n�O�G�Q�C�R���ԂĂ܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�H�ԁG���ƕ��p���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@ �@ �@

�@�@�@�@�Q�j�畆�̃A�C�X�}�b�T�|�W

�@�@�@�@�@�@�P�F�h������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ʁi���A�j�A�����B�j�A�@�{�����i�{���B�j�W�|�A�㍪���A������ǁA�z���B

�@�@�@�@�@�@�Q�F���{���@

�@�@�@ �@�@�@�@�@����h����ɕX�����A���o���͂��̑��s�ɉ����āA�����h�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�R�F���{����

�@�@�@�@�@�@�@�@�ېH�P���J�n�O�G�Q�C�R���ԂĂ܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�H�ԁG���ƕ��p���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�i�U�j�֏�����ؒo�ɖ@�i�����f���]�|����Z�j

�@�@�@�@�@�@�����f���]�[����Z�Ƃ́A�A������̋����𑣂����@�ł��B

�@�@�@�@�@�@�֏�����̒o�ɂړI�ɂ͑��i���Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B

�@�@�@�@�K��

�@�@�@�@�P�j�������ˑr���������͎㉻�������B

�@�@�@�@�Q�j�����Ԃ̐�H�ɂ��֏�������J���ɂ��� �Ȃ��Ă�����B

�@�@�@�A���@

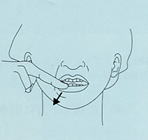

�@�@�@�@�P�j�������˂�L���銳���@

�@�@�@�@�@�@�@�@�b������w�ɂĔc�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�����ɂ��b�������サ�����ɋ���ʂ�ێ����܂��B

�@�@�@�@�Q�j�������˂�L���Ȃ�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�b������w�ɂĔc�����A����ʂɕێ����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�i�V�j�o���[���P���@

�@�@�@�@�֏�������̒ʉߏ�Q�̃��n�r���e�[�V�����P���Ƃ��āA�N�����u�J�e�[�e����p�������@�B

�@�i�W�j���w�Ö@�[�P�i�̊��P���A�ċz�P���j

�@�@

�@�@�@�@�̊��P��

�@�@�@�@�P�j�z���E�̊��@�\���P�P��

�@�@�@�@�Q�j�߉���P��

�@�@�@�@�@�@�P�G�z���q�n�l�P��

�@�@�@�@�@�@�Q�G���s�q�n�l�P��

�@�@�@�@�R�j�ؗ͑����P��

�@�@�@�@�S�j�z���̃����N�Z�[�V����

�@�@�A�ċz�P��

�@�@ �P�j�I�ċz�P��

�@�@�@�@�@�@�P�G���s�q�n�l�P���i�]���P�]�@�j

�@�@�@�@�@�@�Q�G�ċz�p�^�[���̎w���i�����ċz

�@�@�B�̈ʃh���i�[�W

�@�@�@�@�P�j���Ñ̈ʁi�h���i�[�W�̈ʁj

�@�@�@�@�Q�j�C��������ړ��𑣂����߂̎�Z

�@�@�@�@�R�j�P�u��huffing�܂��͋C�Ǔ��z��

�R�F�����I�P��

�@�@�@�@�ӎv�̑a�ʂ��}��āA�w��������A�����I�ɓ�������ɑ��čs���P�����@�ł��B

�@�@�@�@

�@�i�P�j�����̑�

�@�@�@�@�ړI

�@�@�@�@�@�@�뚋�͐H���J�n�̈���ڂɋN����₷���A�����h�~����ړI�ōs���H�O�̏����̑��ł��B

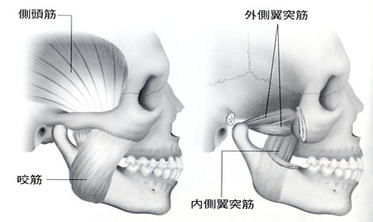

�@�@�@�@�@�@�O��،Q�A��Ɋ֗^�����𒆐S�Ƃ����ؓ��������b�N�X�����܂��B

�@�@�@�A���{���@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�����ċz�{�����ڂߌċz

�@�@�@�@�@�@�A �B �C�@�@�@�@ ���͋̃����N�[�[�V����

�@�@�@�@�@�@�D �E �F �G �@ �@�j�A��A���O�̉^��

�@�@�@�@�@�@�H �@�@�@�@�@�@�@�@�I���̐[�ċz

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�i�Q�j�u���b�V���O�i�����I�ȃu���b�V���O�j

�@�@�@�@�����I�Ƀu���b�V���O���s�����Ƃ́A���o�ې��݂̂Ȃ炸�A���o���͏��؋y�ю�w���̑����I��

�@�@�@�@�������ɂȂ���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�i�R�j�؎h���P���[ �A �iVangede �T�a�F�\���I�h���@�E��R�@�j

�@�@�@�@�@�ېH������Q���҂Ŏ����I�ɉ��L�̉^�����s���銳�҂�ΏۂƂ��܂��B

�@�@�@�@�@�ېH�����֘A���튯�̎h���A��������ړI�Ƃ��܂��B

�@�@�`�F�����I�h���@

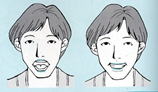

�@�@�@�@���O�̉^��

�@�@�@�@�@�P�j�����J����

�@�@�@�@�@�Q�j�������

�@�@�@�@�@�R�j���O�ˏo�@

�@�@�@�@�@�S�j���p����

�@�@�@�@�@�T�j�z�ĂP��

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�A�j�̉^��

�@�@�@�@�@�P�j�j��c��܂���B

�@�@�@�@�@�Q�j�Ί�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�B��̉^��

�@�@�@�@�@�P�j����ׂ����đO���ɓ˂��o���B

�@�@�@�@�@�Q�j������E�̌��p���Ɏ����Ă���B

�@�@�@�@�@�R�j��ŏ㉺���O���Ȃ߂�B

�@�@�@�@�@�S�j��Ō��W���Ȃ߂�B

�@�@�@�@�@�@�@�@

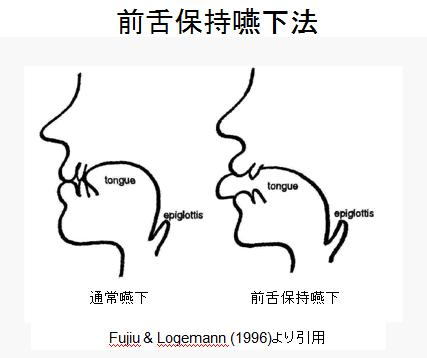

�@�@�@�@�@�⑫�FMasako�@�@�i�O��ێ������@(Tongue-Hold Swallow�F�ȉ�THS)

�@�@�@�@�@�@�@��̋ؗ̓g���[�j���O�̈�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�����������̚������������ƂȂ�㍪���ƈ�����ǂ̐ڐG�s�S�ɑ��A������Ǘ��N�傳����P���@�B

�@�@�@�@�@�@�@THS �͈����ǂ݂̂Ȃ炸�㍪���̌�މ^���傳����\������������Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

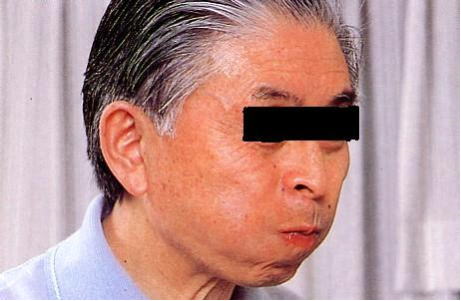

�@�@�@�C�J���̉^��

�@�@�@�@�@�P�j����傫���J����B

�@�@�@�@�@�Q�j�㉺��������������i����ʼn������A�Ǝw�����܂��j

�@�@�@�@�@�R�j���{�̑O���^���w���B

�@�@�@�@�@�S�j���{�̑����^���w���B

�@�@�@�D�����I�����P��----�b���A���A�̂��@��

�@�@�@�@�@�{���͎��R�ȏ�ԂŁA�b���ď��āA���ɂ͉̂��B���ꂪ��Ԃ��Ǝv���܂��B

�@�a�F��R�@

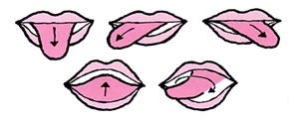

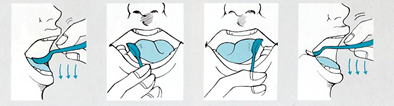

�@�@�@�@���O�̉^��

�@�@�@�@�@�P�j���O���̉^��

�@�@�@�@�@�@�@�@��Q�w������O�̓����ɓ���āA�O���Ɉ�������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ċ��҂ɁA����O�ɗ͂����ē����ɒ��ߕt����悤�Ɏw�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@���l�Ȃ��Ƃ������O�ɑ��Ă����{���܂��B

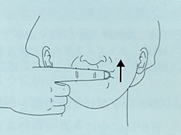

�@�@�@�@�@�Q�j���O�̏㉺�I�ȉ^��

�@�@�@�@�@�@�@�@��ԐO��ɑ�Q�w��u���āA�@�̕��Ɍ������ĉ����グ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ċ��҂ɁA����ɒ�R���ď�O������������l�Ɏw�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@���l�Ȃ��Ƃ������O�ɑ��Ă����{���܂��B

�@�@�@�@�@�R�j�{�^���P��

�@�@�@�@�@�@�@�@�K���ȑ傫���̃{�^������v�Ȏ��łȂ��A�{�^�������O�����i���o�O�땔�j�ɕێ������Ď�����������A

�@�@�@�@�@�@�@�@��яo���Ȃ��悤�ɂ���ɒ�R�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�{�^���̑���ɃX�g���[�A�`���[�u�Ȃǂ��p���Ă����v�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�A�j�̉^��

�@�@�@�@�@�P�j�j�̎��k�^��

�@�@�@�@�@�@�@�@�w���X�v�[����j�̓����ɑ}�����āA��������O���Ɉ�������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@���҂���ɂ͖j�������߂��l�Ɏw�����܂��B

�@�@�@�@�@�Q�j�j�̖c���^��

�@�@�@�@�@�@�@�@���������͎w��j�̏�ɒu�������Ɉ������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ċ��҂���ɖj��c��܂���l�Ɏw�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�B��̉^��

�@�@�@�@�@�P�j��̑O���^���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�X�v�[�������p���ɓ��Ă܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ċ��҂ɐ�땔�ʼn����o���悤�Ɏw�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@���҂����̓�����s���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�X�v�[���Ő�땔�������ďグ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@����Ă�����A�X�v�[�����㉺���O�ɓ��āA������ʼn����Ԃ��l�Ɏw�����܂��B

�@�@�@�@�@�Q�j��̑����^��

�@�@�@�@�@�@�@�@�X�v�[����㑤���ɉ����đ}�����Đ���������A���҂ɂ���������Ԃ��l�Ɏw�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@�i�S�j�؎h���P���[ �B �iVangede �U�F�����^���̂̎h���A�z���ABlowing�A�ܚu�j

�@�@�@�@�@�@�ړI�F �@���O���[�v�̋ؓ��@�\�̋����^�����h�����悤�Ƃ���P���B �@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �z���E�����p�^�[�������P���A�Ђ��Ă͙E���ꔭ���p�^�[�����h�����鎖��ړI�Ƃ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�K���F �@�ېH������Q���҂̒��ł���r�I�@�\���ǂ��ǗႪ�ΏۂƂȂ�܂��B

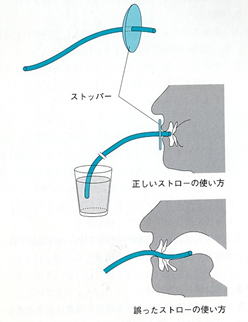

�@�@�@�@�z���P��

�@�@�@�@�@�P�j����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���،Q�y�ѐ���P�����A����ɂ���Ě����@�\�̉��P���ʂ����܂��B

�@�@�@�@�@�Q�j�g�p���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e��T�C�Y�̓����ȃv���X�`�b�N�X�g���[�A�����l�[�h�A�������g�p���܂��B

�@�@�@�@�@�R�j���@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���҂���̂̐ېH����̓x�����ɉ����ă`���[�u�̑�����ς��Ă����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ڂ̃`���[�u �� �זڂ̃`���[�u

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�A�����P���iBlowing�j

�@�@�@�@�@�P�j����

�@�@�@�@�@�@�@�@���o���͓��O�̋ؓ��ƌċz���P�����܂��B

�@�@�@�@�@�Q�j�g�p���

�@�@�@�@�@�@�@�@�J�A�X�C�A���D�Ȃ�

�@�@�@�@�@�R�j���@

�@�@�@�@�@�@�@�@�P�F�@�ő����z�����݁A���Ő����o���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�F�X�C�̉𐁂������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�R�F�V���{���ʂ𐁂��B

�@�@�@�@�@ �@�@ �S�F�J�𐁂��B�@�Ȃ�

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@�B��̌P��

�@�@�@�@�@�@�Â����̂̏��Ђ����X�v�[���̏�ɒu���A���҂���ɐ�̐�łȂߎ��悤�Ɏw�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�C�ܚu�P��

�@�@�@�@�@�P�j�ړI

�@�@�@�@�@�@�@�@���O�A�j�A��A����W�̋����I�ȋ@�\�P���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ɍ��o�ې��ɂ��𗧂B

�@�@�@�@�@�Q�j�K��

�@�@�@�@�@�@�@�@�����I�Ɋܚu���\�Ȋ��҂�ΏۂƂ���B

�@�@�@�@�@�R�j���

�@�@�@�@�@�@�@�@���A�ܟ���

�@�@�@�@�@�S�j���@

�@�@�@�@�@�@�@�@�ېH��A�������͌��߂�ꂽ���ԂɎ{�s�B

�@�@�@�@�@�@�@�@���O�A�j���g�����u�N�u�N�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�i�T�j�ԐړI�����P���@�i���A�����̈ӎ����A�X�r�߁j

�@�@�@�@�����̈ӎ��� �iThink Swallow�j

�@�@�@�@�@�@���o���ɐH�����܂�ł���Ƃ��A�{���͖��ӎ����ɍs���隋�����ӎ����čs���܂��B �@�@

�@�@�@�@�@�@�������ӎ������A�W�����Ĉ��ݍ��ނ��Ƃɂ���āA�����̃^�C�~���O�����ꂽ�뚋�ɑ��Č��ʂ������܂��B

�@�@�@�A��

�@�@�@�@�@�@�H���Ȃ��ɚ���������s�����Ƃł��B

�@�@�@�@�@�@�������s�����Ƃ��u�������v�Ƃ����܂��B

�@�@�@�@�@�@����ɂ���āA�����Ɏc�����Ă���H�����N���A�ł��܂��B

�@�@�@�B�P�����P��

�@�@�@�@�@�@�P�����A�P�́A�A���N���A�������͌뚋�����H����r�����邽�߂ɗL���ł��B

�@�@�@�@�@�@�ېH���ɊP�����E�P�����A����ɋ����s���܂��B

�@�@�@�@�@�@����ɂ��A�뚋�����炵�A�x���̗\�h�ɖ𗧂��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�C�����炦�����iPseudo-Supraglottic Swallow�j

�@�@�@�@�@�@�H��������O�ɑ����z���āA�ꎞ�I�ɑ����~�߂܂��B

�@�@�@�@�@�@����Ś������s���A����ɑ���f���o���܂��B

�@�@�@�@�@�@����ɂ�萺�嚋�������㏸���A�뚋���N����ɂ����Ȃ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�����ɁA�C�ǂɐN�������H���\�o���邱�Ƃ��ł��܂��B

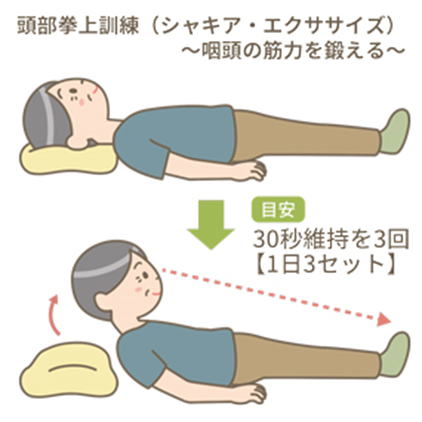

�@�i�V�j���w�Ö@�[�Q�i�̊��P���A�ċz�P���j

�@�@�@�@��������P���i�V���L�A�E�G�N�T�T�C�Y �j�@�ishaker�@exercise�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ړI�F�A���̑O����^�������P���āA�I�ɂ̂ǂ��J���₷������B �@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㍜����ʂ̌���𑣂��܂��B�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�F���ɋ����ɐQ�遨���̎w�悪��������x�ɓ���������i����������Ȃ��悤�Ɂj�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F1�A2��1��3��s���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�A�v�b�V���O�E�v�����O�P���iPushing exercise�j/�iPulling exercise�j

�@�@�@�@�@�@�������莝���グ����Ƃ������㎈�ɗ͂�����^���ł��B

�@�@�@�@�@�@���˓I�ɑ����炦���N���邱�Ƃ𗘗p���āA����W �̋���A���т̓��](�������)���������Č뚋��h�~

�@�@�@�@�@�@���邱�Ƃ�ړI�Ƃ����P���ł� �B

�@��L�̏����P���A�ԐڌP�������{������A���̌��ʂ��ĕ]�����ĉ������B

�@���̌��ʁA�@�\�̉��P���F�߂�ꂽ��A���ۂɐH�����g�������ڌP���ւƐi�߂܂��B

�@�ڍׂ́A�u�ĕ]���v�A�u���ڌP���v��

|

| |

�Q�l���� |

| |

�w�ېH������Q�w ��2�� (�W�����꒮�o��Q�w) �x�@���c ���A �Ŗ� �p�M�@��w���@�@2021

�w������Q�|�P�b�g�}�j���A�� ��4�Łx�@���ꚋ���`�[���A���� ��Y�@�㎕��o�Ł@2018

�w�ېH�����r�W���A�����n�r���e�[�V�����x�@��엘���@�w�����f�B�J���G���� �@2017

�w������Q�̂��Ƃ��悭�킩��{�x �@������Y�@�u�k�Ё@2014

�w������Q�i�[�V���O�\�t�B�W�J���A�Z�X�����g���皋���P���ցx�@���q ��悢�A���{ �ێu ���A��w���@�@2000

�w���ナ�n�r���e�[�V������w�x�@��쒼��@�P�X�X�X�@�����o�Ł@

�w������Q�̗Տ��F���n�r���e�[�V�����̍l�����Ǝ��ہ@���{������Q�Տ�������@�㎕��o�Ł@1998

�w�x�b�h�T�C�h�̐_�o�̐f�����x�@�c�� �`�� �@��R��

�w�ېH�E�������n�r���e�[�V�����x�@�@���q�F�m�@��쒼��@�㎕��o�Ł@�P�X�X�W

�w������H�ׂ�\������QQ&A�x�@���� ��Y�@�@�����@�K�o��

�w�ېH�E�������n�r���e�[�V�����x�@�˓��h��

�w�Տ��_�o���Ȋw�@��R�Łx�@���R�@�����@��R��

�w�V�Տ����Ȋw�@��U�Łx�@���v�j���@�@���`�x�Y�@��w���@

�w�b�k�h�m�h�b�`�k�@REHABILITATION�ʍ��@�����]�@�\��Q�̃��n�r���e�[�V�����x�@�]�����v�ق��@�㎕��o�Ł@�P�X�X�T

�u�P���@�̂܂Ƃ߁i2014 �Łj�v�@���ېH�������n��@18�i1�j�F55?89, 2014

�uIndex of dysphagia: A tool for identifying deglutition problems�v �@Susan M. Fleming�@Dysphagia1987, Volume 1, Issue 4, pp 206-208 |

�@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@

�@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@