| �I�[�����t���C���ƌ��o�@�\�ቺ�ǂ̑Ή��E���ÁE�Ǘ��@ |

| |

| �T�F�����ƕ]�� |

| |

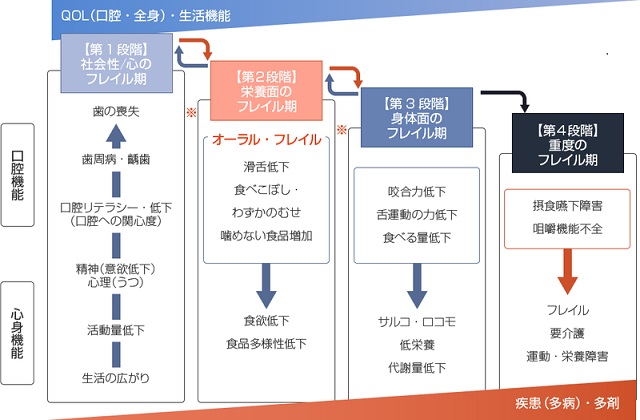

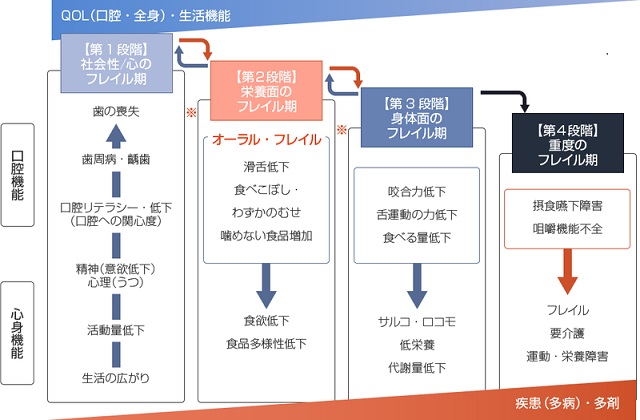

�P�F���o�@�\�ቺ�ǂƃI�[�����t���C���ɂ���

�I�[�����t���C���̓t���C���T�O�}�̑�Q�i�K�A���o�@�\�ቺ�ǂ͑�R�i�K�Ɉʒu����Ƃ���Ă��܂��B

�@�@��P�i�K�@�@�Љ�E�S�̃t���C��

�@�@��Q�i�K�@�@�h�{�ʂ̂̃t���C���@�@�i�I�[�����t���C���j

�@�@��R�i�K�@�@�g�̖ʂ̃t���C���@�@ �@�i���o�@�\�ቺ���j

�@�@��S�i�K�@�@�d�x�̃t���C�����@�@�@ �i���o�@�\��Q---�ېH�E������Q�A�\����Q�Ȃǁj

|

|

| |

�Q�F���o�@�\�ቺ�ǂ̌����ƕ]��

�i�P�j�I�[�����t���C���A���o�@�\�ቺ�ǂ̌���

�@�@�ȉ��Ɏ����V���ڂ̌������s���A

�@�@�@�@���̓��́A�R�ȏ�̍��ڂ���l�ȉ��ł�����u���o�@�\�ቺ�ǁv�Ɛf�f���܂��B

�@�@�@�@���̓��́A�P�ȏ�̍��ڂ���l�ȉ��ł�����u�I�[�����t���C���v���^���܂��B

�@�@�@�@�@�@�P�F���o�q����ԕs�ǂ̌���

�@�@�@�@�@�@�Q�F���o�����̌���

�@�@�@�@�@�@�R�F�����͒ቺ�̌���

�@�@�@�@�@�@�S�F����O�^���@�\�ቺ�̌���

�@�@�@�@�@�@�T�F��㈳�̌���

�@�@�@�@�@�@�U�F�@�\�ቺ�̌���

�@�@�@�@�@�@�V�F�����@�\�ቺ�̌���

�i�Q�j�I�[�����t���C���A���o�@�\�ቺ�nj����Ŋ�l�ȉ��̍��ڂ��������ꍇ�̑Ή�

�@��l�ȉ��̍��ڂɑ���Ή����s���܂��B

|

| �U�F�Ή����@ |

| |

�P�F���o�q����ԕs�ǂ̏ꍇ

�@�i�P�j�������@

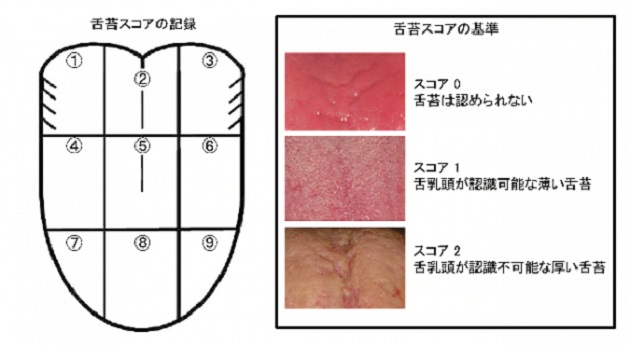

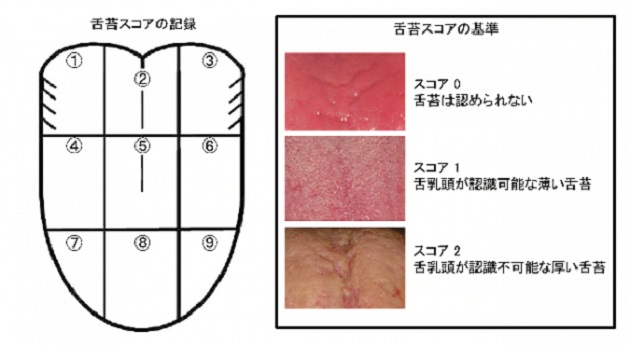

�@�@�@���f�ɂ�� Tongue Coating Index �iTCI�j��p���āC����̕t�����x��]�����܂��B

�@�@�@��\�ʂ� 9 �������C���ꂼ��̃G���A�ɑ��Đ�ۂ̕t�����x�� 3 �i�K�i�X�R�A �F0�C1 , 2�j�ŕ]�����܂��B

�@�@�@���v�X�R �A���Z�o���܂��B

�@�@�@TCI �� 50���ȏ�i���v�X�R�A�� 9 �_�ȏ�j�Ȃ�Ό��o�q����ԕs���ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�i�Q�j�Ή����@

�@�@�@�@�܂��ŏ�������Ƃ͉�����m��K�v������܂��B

�@�@�@�@����Ƃ�

�@�@�@�@�@�@�p�������i���ĐL�т���������ɁA�H���c�Ԃ�ۂ���т��̑�ӎY�����t������ۂ��`������܂��B

�@�@�@�@�@�@��ۂ͑S�g��ԂƊ֘A���Ă��āA��S����ی삷�邽�߂̂����̖h�䔽���Ƃ��l�����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@����āA��ۂ��K�������킯�ł͂���܂���B

�@�@�@�@�@�@�ُ�ɐ�ۂ��t�����Ă���ꍇ�ɂ͖��ƂȂ�܂����A�悸���̌����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��d�v�ł��B

�@�@�@�@�@�@�܂��A��ۂɗގ�������̕a�C����������܂��B

�@�@�@�@�@�@�K�����ꂪ��ۂȂ̂��ۂ��A��ۂȂ���̑������������͉������m���߂邱�Ƃ��K�v�ł��B

�@�@�@�@�@�@���Ղɐ�u���V�ł�����̂͋֊��ł��B

�@�@�@�@�@�@���ꂪ�O���a���������̎�������܂��B

�@�@�@�@�@���ǂ��C���Ďh������A�����̑��i���Ă��܂��댯��������܂��B

�@�@�@�A��ۂւ̑Ή�

�@�@�@�@�@�@�ڍׂ́A�u����v��

�Q�F���o�����ǂւ̑Ή�

�@�@�@�@���o�����ǂƂ�

�@�@�@�@�@�@�@���t�̕���ቺ��ߏ�Ȍ��o�S�������̏��U�ɂ���Č��o�����ߓx�Ɋ��������Ԃ��w���܂��B

�@

�@�@�@�A���o�����ǂւ̑Ή�

�@�@�@�@�@�@�@�ڍׂ́A�u���o�������v��

�R�F�����͒ቺ�̑Ή�

�@�i�P�j�����͂ɂ���

�@�@�@�@�@�@�����͂Ƃ́@���̂����ݒ��߂�{�̗͂������܂��B

�@�@�@�@�@�@����ɂ͑������\�Ȍ��苭�����ސÓI�����͂ƁA���ۂɐH����ېH���ę���ۂ̓��I�����͂�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�q�g��Ώۂɂ��������ł́A��ʂɓ��I�����͂����ÓI�����͂̕����傫���A

�@�@�@�@�@�@�܂����̉����̎��قNj����Ȃ邱�Ƃ������Ă��܂��B

�@�@�@

�@�@�@�@�����͂̔�r�@�iWikipedia�@�����́@�����p�j

| |

�z���E�T�s�G���X�@ |

84.2Kg |

| |

�A�E�X�g�����s�e�N�X |

171.5Kg |

| |

�`���p���W�| |

196.7Kg |

| |

�I�����E�[�^�� |

304.0Kg |

| |

�S���� |

415.0Kg |

| |

�i�C�����j�@ |

2268.0Kg |

| |

�e�B���m�T�E���X |

6000.0Kg |

�@�@�@�A�����͂����E������q�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�����͎͂��E���Ƃ����\����̊W�����ł͂Ȃ��A�{�̂܂��̋ؓ��ɂ���Č��肳��܂��B

�@�@�@�@�@�@����āA�����͂��ቺ���Ă���̂́A���A�{���A�ɖ�肪����ƍl�����܂��B

�@�i�Q�j�����͒ቺ�ւ̑Ή�

�@�@�@�@�@�@�@��----�ނ����Ȃǎ��̎��ÁA���̌�������ꎕ������l�ɂ͂��̎��Â��K�v�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@��----�����a�ɂ�鎕���x���鍜�̎��Â��K�v�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�ؓ�--�H���̌����ȂǍl�����H�����̉��P���K�v�ł��B

�S�F����O�^���@�\�ቺ�̌���

�@�@�@�@�@�@

�T�F��㈳�ւ̑Ή�

�@�@�@�@�@�@

�U�F�@�\�ቺ�ւ̑Ή�

�@�@�@�@�@�@

�V�F�����@�\�ቺ�̑Ή�

|

| |

|

| �g���[�j���O�p�� |

| |

�㈳�g���[�j���O�p���@�@

�@�@�u�y�R�ς�R�v�@�@JMS�А�

�@�@�@�@�@�@�@

���O�g���[�j���O�p���@

�@�@�u���b�g�����[�^�[�v�@�@���{���ȏ���

�@�@�u�Ƃ���[���� M ���f�B�J���v

|

| �Q�l���� |

| |

�u������ɂ�������o�@�\�ቺ ���w���_�� 2016 �N�x�ń��v�@�@�V�N���w��G���@��31���@��2���@P81-P99�@2016

�w�f�Î��ł͂��߂悤! ���o�@�\�Ǘ��Ɖh�{�w���x�@��c�M�V , ��v�ې^�ߑ����@�i�����X�@2020-5

|

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@ �@�@

�@�@