|

1:障がい者とその口腔事情

(1)障がい者と口腔機能・口腔ケア

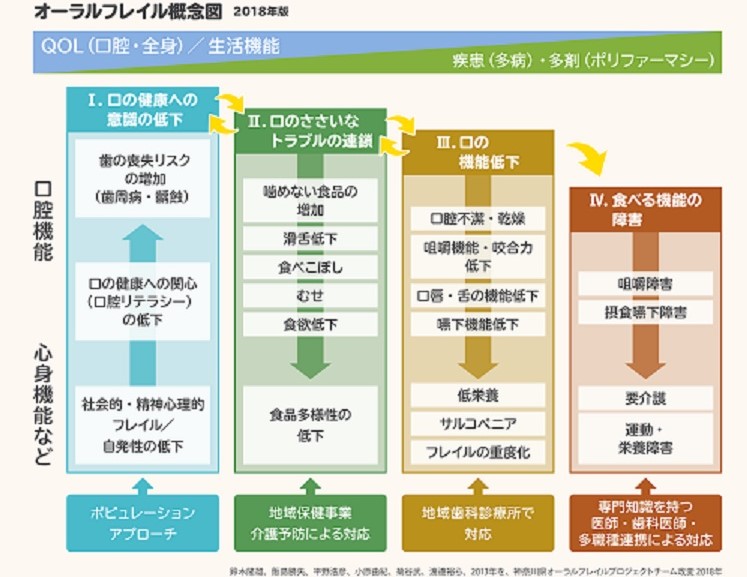

健常者も加齢に伴って、前フレイル→フレイル→要介護、という経過をたどってしまう事があります。

何らかの障がいがある方は、さらにこのプロセスが早まる事は容易に予想されます。

これは、障がいそのものによる口腔機能の衰えの加速化に併せて、口腔ケアの困難さが大きく関係している

事が考えられます。

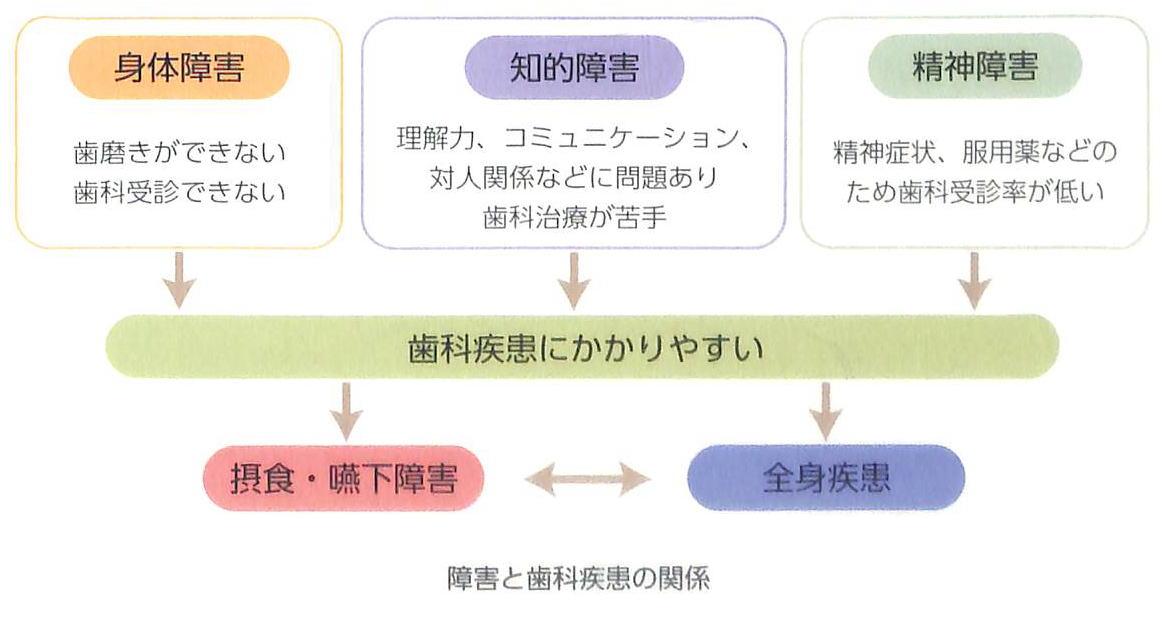

障がい者は、知的又は身体的なハンディキャップのため、口腔の管理が遅れがちになり、う蝕や歯周疾患にも

罹患しやすくなると言われています。

その上、健常者より治療は困難である現実があります。

すなわち、障がいのある方にこそ、十分な口腔ケアが必要であると言えます。

しかし現状は全く逆で、より支援の必要な方ほど、口腔ケアが為されていないと言えるかもしれません。

これを達成するには、多くの高いハードルがあるのは事実ですが、少しづつでも良い方向に向かえるよう、

何らかのお手伝いが出来る事を考えております。

『歯医者に聞きたい 障がいのある方の歯と口の問題と対応法』 から引用

(2)障がい者と歯科医療の特異性(一般歯科医療との差異)

障がいのある方の歯科治療や口腔ケアは一般歯科診療とは様々な点で違いがあり、特別な対応が要求されます。

①医療安全

健常者より安全管理の必要性が高くなります。

特に全身状態の管理が必要となることもあります。

②診断・治療方針の特別配慮

診断・治療方針においても特別な対応が必要となります。

③行動調整の必要性

行動療法、体動抑制法、精神鎮静法、全身麻酔などの行動調整法が必要となります。

④歯科保健への特別配慮

歯科保健指導においても専門的な対応が必要となります。

(3)障害者歯科医療の供給体制---医療機関主な対象と内容

様々な法整備や行政サービスが築かれて来ています。

未だとても充分とは言えませんが、障がいがある方の歯科医療サービスも改善してきているように思われます。

次の様な歯科医療サービスの供給体制を知ることで必要サービスを受けて、口腔機能の維持向上を実施して

下さい。

①一次医療機関--個人診療所(かかりつけ歯科医)

軽度の障害が中心ですが、身近な医療機関です。

医学的リスクが低い方にはおすすめです。

歯科相談、高次医療機関への紹介をして頂けます。

定期健診、口腔保健指導、比較的簡単な処置を受けられます。

在宅、施設入所者への訪問診療も可能です。

個人診療所にも対応力にかなりの差があります。

日本障害者歯科学会の認定施設になっている歯科医院や、日本口腔外科学会、日本歯科麻酔学会の

専門医の標榜を掲げている医院なら、信頼出来ると思います。

詳細は、「日本障害者歯科学会 認定施設」

詳細は、「日本口腔外科学会 専門医」

②二次医療機関--口腔保健センター、障害者歯科センター、施設内歯科

一次医療機関からの紹介患者さんや、中等度の障害を持った方が中心です。

歯科治療、行動調整、医学的管理が比較的困難な患者さんが対象となります。

治療により、静脈内鎮静法下、全身麻酔法下治療なども可能な機関も有ります。

③三次医療機関--総合病院歯科 大学付属病院

一次、二次医療機関からの紹介患者さんで、重度の障害がある方が中心となります。

入院して、静脈内鎮静法下、全身麻酔法下治療が可能な機関です。

|