| 平衡機能障害障がい |

|

1:平衡機能障がい

(1)平衡機能障害とは

体平衡が何らかの原因で破綻した状態を言います。

(2)平衡機能と三半規管

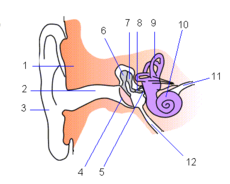

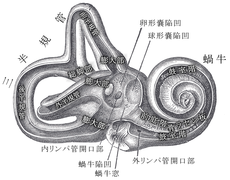

①三半規管(Semicircular canals)

三半規管は平衡感覚(回転加速度)を司る器官であり、内耳の前庭につながっている、半円形をしたチューブ状の

3つの半規管の総称です。

名前はその形状と数に由来します。

ヒトを含む脊索動物のほとんどが半規管を3つ持っているため三半規管と呼ばれています。

3つの半規管、前半規管、後半規管、外半規管(外側半規管、水平半規管とも)は、それぞれがおよそ90度の角度で

傾いており、X軸・Y軸・Z軸のように三次元的なあらゆる回転運動を感知することができます。

半規管の外側は骨でできており(骨半規管)、そのすぐ内側に膜があります(膜半規管)。

膜半規管の内部はリンパ液で満たされており、片方の付け根は膨大部となり内部に有毛細胞(感覚細胞)が

あります。

頭部が回転すると、体内にある三半規管も回転しますが、内部の液体であるリンパ液は慣性によって取り残される

ため、相対的には、三半規管の内部をリンパ液が流れることになります。

その感覚毛はクプラ(膨大部頂)で結束されています。

そのようにリンパ液が流れるとクプラも動き、それに付随した有毛細胞が刺激されることで、前庭神経から脳に

刺激が送られ、体(頭部)の回転が感知できるしくみです。

(3)平行障害とめまい

平衡障害は他覚的な異常であって、自覚症状としてめまいが生じます。

めまいは、自分の身体と周囲との相関感覚が乱され運動感、不安定感、不快感を伴った状態です。

めまいと平衡障害は必ずしも同時に起こるとは限りません。

めまいのみ訴えて平衡障害のない例や、平衡障害はあるがめまいを訴えない例もあります。

(4)加齢による平衡障害(老人性平衡障害あるいは加齢性平衡障害)

中枢~末梢前庭系の加齢変化に伴う平衡障害を指します。

コントロール不良の高血圧,脂質異常症,糖尿病などの生活習慣病、心筋梗塞・脳梗塞などの血管障害が

否定された除外診断になります。

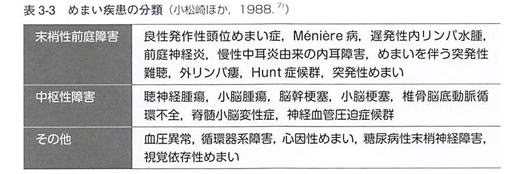

2:臨床分類 日本平衡神経科学会(1987)

(1)末梢性前庭障害

①メニエール(Meniere)病

激しい回転性のめまいと難聴・耳鳴り・耳閉感の4症状が同時に重なる症状を繰り返す内耳の疾患です。

以上の4症状が同時に起き、症状が一旦治まってもその一連の症状を数日から数ヶ月の間隔で繰り返します。

②その他

慢性中耳炎由来の内耳障害 遅発性内リンパ水腫 めまいを伴う突発性難聴 外リンパ瘻 前庭神経炎

良性発作性頭位めまい症 中枢性頭位めまい症 薬物による前庭障害 内耳梅毒 Hunt症候群

(2)中枢性障がい

聴神経腫瘍 椎骨脳底動脈循環不全

(3)その他

血圧異常によるめまい 頸性めまい 心因性めまい

『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』 から引用

3:病因と病態

(1)病態

身体の平衡は、運動や姿勢が調整された状態.

視器内耳、深部知覚器などの末梢受容器から,姿勢運動に関する情報が中枢神経系に伝えられ、統合・制御されて

頚部、眼球、四肢などの運動器にフィードバックされることで維持されています。

この機構に何らかの異常が認められるとめまい・平衡障害が発生します。

(2)高齢者のめまい原因

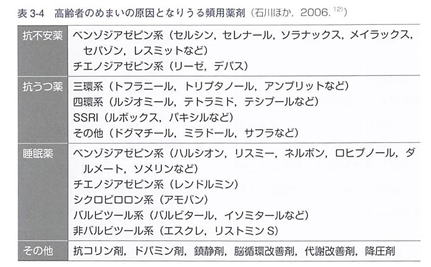

服用中の薬剤 脳血管障害 腫瘍性疾患 感染症 循環器疾患 神経疾患 糖尿病

うつ病などの精神科疾患、など。

『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』 から引用

4:疫学

(1)有訴率 (2015年国民衛生の動向)

男性 13.5人/1000人 女性 31.2人/1000人 女性に多い病気です。

(2)加齢とともに増加

65歳以上で 27.9(男性)/1000人 45.4(女性) /1000人

75歳以上で 38.7(男性)/1000人 54.5(女性)/1000人

5:臨床症状

回転性めまい 浮動性めまい 眼前暗黒感 立ちくらみ 沈降感など。

(1)他覚症状

起立姿勢の維持困難 運動の偏碕 眼振 失調など。

(2)動作による症状

自発性に起こるめまいと,動作に伴うめまいがあります。

頭位性めまい=頭位を変換したときにみられます。

動作性めまい=起立時急速立位時、急速座位時、歩行時などにみられます。

(3)随伴症状

悪心、嘔吐がみられることがあります。

末梢性前庭障害では、難聴、耳鳴などの蝸牛症状を伴う場合があります。

中枢神経障害では、運動麻揮眼運動言語などの障害,視力、疼痛覚などの知覚障害を伴うことが多いとされます。

6:聴覚障害の治療

(1)対症療法および平衡訓練

同時に症状の原因となっている基礎疾患・合併疾患の治療が必要です。

(2)薬物療法

ステロイド 循環調整薬 脳循環代謝改善薬 抗血小板薬など

|

| 平衡障害と歯科医療・口腔ケア |

| |

口腔の特徴

平衡機能障がいの人の口腔に、特異的な状態はみられません。

歯科治療、口腔ケア時の注意点

(1)リスク評価(問診)

①疾患について

耳鼻咽喉科疾患だけでなく、他の疾患に対する問診の必要性

脳血管障害、中枢神経経障害,高血圧、糖尿病 整形外科疾患、精神科疾患など。

これらの患者に対しては、めまい・平衡障害の有無、生活状況および転倒の有無についても問診が必要です。

②薬剤について

薬剤もめまいの原因となりうるため、頻用薬剤についてもチェックしておく事が重要です。

③その他

発達障害を有する患者についても平衡障害の有無についてリスク評価する必要があります。

院内での転倒防止

めまい、平衡障害を有する患者に転倒が格別に多いわけではありません。

しかし高齢者の転倒は多く転倒防止のための対策は重要です。

(1)環境面での配慮

バリアフリーを基本に、段差解消、通路幅の確保(通路の障害物の撤去)を行います。

可能であれば手すりの設置が有効です。

(2)システム面での配慮

院内および診療室での転倒の危険性について、十分な認識に基づいた全スタッフによる対応が必要です。

該当患者に対しては、歯科医院内での移動の際に、スタッフが手を取ってサポートすることを忘れないことです。

歯科治療、口腔ケアを行う上での必要な配慮

(1)コミュニケーション

めまい・平衡障害を有している患者は.不安を有していることが多々有ります。

基本的な知識をもったうえで、十分なコミュニケーションと信頼関係を構築することが重要です。

診療室内でのサポートだけでなく、日常の口腔衛生支援も行う事が必要です。

(2)めまい発作の予防

動作性めまいがある場合には、めまい発作の誘因について聴取したうえで、誘因を避ける無ければなりません。

頭や頸を動かしたり、体位変換によってめまいが誘発されることがあります。

そのため、体位には注意が必要です。

診療いすでの体位変換は、自動ではなく手動で緩徐に行うべきです。

あるいは患者自身でしてもらう事もあります。

重症な平衡障害がある場合には、できるだけ体位変換を避け瑠べきでしょう。

めまい発作が誘発されないようにする必要があります。

急にめまいを訴えた患者への対応

心身の安静と、最も楽に感じる体位をとらせ,頭位・体位の急速な変換を避ける事が必要です。

めまい・平衡障害の既往のない患者の急性めまいの場合、脳血管障害などによる重篤な中枢神経障害の可能性も

否定できません。

早期の専門医への紹介を考慮すべきである場合も有ります。

|

| 参考資料 |

| |

『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』 『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』

『歯医者に聞きたい 障がいのある方の歯と口の問題と対応法』 『歯医者に聞きたい 障がいのある方の歯と口の問題と対応法』

|