| フッ素とは? |

| |

「フッ素でむし歯予防!」というキャッチフレーズをよく聞きます。

ではこの“フッ素”とはどのようなものなのでしょうか?

フッ素はミネラルの一種です。

フッ素は、通常NaF、CaF2などとして存在し、歯質の強化、う蝕原因菌の活性を阻害し、

その結果う蝕の発生を抑制します。

もともと自然界ではあらゆるところに存在するものです。

例えば、海水中には約1.3ppm含まれています。

海中に住む魚介類や海草には2~10ppmのフッ素が含まれています。

また乾燥したお茶の葉もフッ素を含みます。

ですから通常の使用では有害性はありません。

|

| フッ素の作用機序 |

| |

(1)歯に対する作用

①フロオロアパタイトの生成

フッ素が萌出後の歯の表面に直接作用し、ハイドロキシアパタイトからフルオロ アパタイトを生成してエナメル質に

耐溶解性をあたえる。

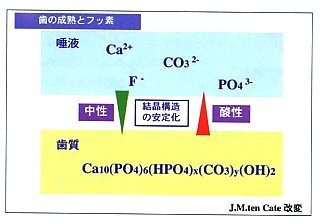

②結晶性の向上

エナメル質結晶の格子不整を修復し、う蝕抵抗性を与えます。

③再石灰化

フッ素は唾液中のカルシウムイオンやリン酸イオンとともに歯に再沈着し、脱灰部分の再石灰化を促進します。

(2)口腔内における作用

①細菌・酵素作用の抑制

細菌が産制する酵素の活性 を阻害し、虫歯の発生を抑制します。

|

| フッ素は歯にいいの?---フッ素の効果 |

| |

フッ素はどのように歯に良いのでしょうか。

①虫歯菌のはたらきを抑制

虫歯菌の酵素(エノラ-ゼ、フォスフォグリセロムタ-ゼ)のはたらきを抑制して、歯を溶かす

酸を作らないようにする。

また、虫歯菌の栄養となる糖の取り込みをじゃまして、菌が歯にくっつき易くするための”ネバネバ”な

物質を作るのを抑える。

②酸に負けないために歯質強化

1)耐酸性向上

歯の表面を構成するハイドロキシアパタイトから歯を溶かす酸に強いフルオロアパタイトを作り

エナメル質をかたく丈夫にする。

2)う蝕抵抗性

歯のエナメル質結晶の弱い箇所を修復し、より強固な結晶を作る。

3)再石灰化

フッ素は唾液中のカルシウムイオンやリン酸イオンと共に虫歯菌の出す酸で溶けかかった

歯(脱灰)の表面に沈着します。

それによって歯の表面を表面を修復します。

脱灰⇔再石灰化 という不安定なバランスを再石灰化に傾け、う蝕予防効果を

高める手助けをするのがフッ素です。

|

| フッ素を塗れば虫歯にはならないの?--フッ素の限界 |

| |

残念ながらそうではありません。

フッ素の予防効果を数字で表したものがあります。

★フッ化物配合歯磨剤:15~30%(長期間継続使用50%)

★フッ化物歯面塗布 :30~40% (年2~4回程度)

★フッ化物洗口 :40~50% (永久歯萌出完了)

このように決して100%の数字はでません。

虫歯にならないためには毎日のきちんとした歯磨き、虫歯にならないための食生活とフッ素はそれらを

助けるための1つの処置と考えて下さい。

フッ素がすべてではないのです。

|

| フッ素を使ってからだに悪影響はないの?--フッ素の為害作用 |

| |

使い方・使う量を守れば問題はありませんが、以下の場合は影響がでる可能性があります。

①一度に多量のフッ素を誤飲した場合(例:子供が誤ってフッ素入り歯磨き粉を多量に飲んだ) ↓

急性中毒:下痢、嘔吐、痙攣、呼吸困難

フッ素摂取の安全耐量 4mg/体重(kg)以下

フッ素摂取の危険量 75mg/体重(kg)以上

よって、体重10Kgの小児が,、仮にフッ素入り歯磨き粉1本を誤飲しても、体重あたりの

危険量である750mgには達しないが、やはりその使用に当たっては十分な注意必要です。

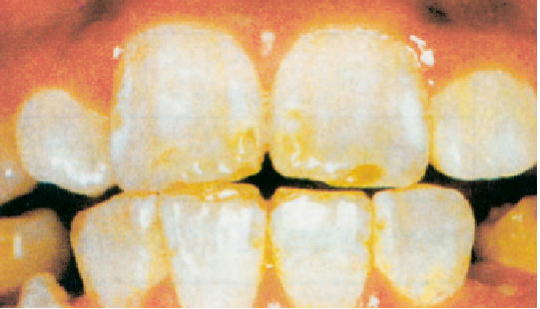

②長期間過剰にフッ素を摂取し続けた場合

生まれてから7歳くらいまで(永久歯の石灰化の時期)過剰に体内にフッ素を摂取し続けた場合

↓

永久歯に斑状歯というフッ素症が現れることがあります。

以上のように、いいものだからといって多く使用すればいいというものではありません。

”過ぎたるは…”です。

正しい使用方法・使用量を知りましょう。

※ 妊娠中の方・授乳中の方のフッ化物使用での影響はありません

血液・胎盤を通ってフッ素が胎児や母乳に影響を与えるという報告はありません。

つまり、妊娠中フッ素入り歯磨き剤を使ったから出生後の乳歯に悪影響もない代わりに、

乳歯が虫歯になりにくいということもありません。

母親の口腔内の虫歯菌が多いということで、虫歯菌が子供へ感染する可能性が高くなるため、

良い口腔内の状態を維持させる努力が必要です。

|

| フッ素塗布はいつ頃から塗っていけばいいの?--フッ素の塗布時期 |

| |

フッ素は歯科医院などで塗っていく方法が一般的です。

歯が生え始めの早い時期から塗った方が効果的です。

歯の虫歯のリスクで塗る間隔は決めます。

定期的に回数を重ねて塗らなければ効果はありません。

一度塗ったくらいではほとんど効果は得られません。

|

| フッ素塗布をするときの注意 |

| |

処置をする前には歯磨きをして歯の表面の汚れをとっておきましょう。

塗布した後は30分は飲んだり、食べたりはしないようにして下さい。

|

フッ素入りの歯磨き粉の正しい使い方は?

|

| |

最近では、歯磨き剤にもフッ素入りの商品が多く出ています。

毎日使えるように歯科医院などで塗布するものと比べて、フッ素濃度は低いです。

歯科医院での定期的な塗布と併用して使われるのがよいでしょう。

泡状の歯磨き剤もあります 1回の使用量(歯ブラシの1/3まで)

★使用可能な方

使用後唾液をペッと吐き出すことが出来れば使用は可能です。

出来なければ最後に余分な歯磨き剤をふき取り、体内へのフッ素摂取量が少なくなるようにしましょう。

★使用量

1回に使用する量は、使用する歯ブラシの毛先全体の1/3(小豆大)で十分です。

正しく使用すれば問題ありません。前に述べた悪影響を避けるためにも使用する量には

十分気を付けてください。

お子さんの使用には必ず大人の方の管理のもとで使用していただく必要があります。

最近ではフォーム状(泡状)も歯磨き剤もあり、上手にうがいが出来ない年齢のお子さんにも

使いやすく、ペースト状のものより少量で口腔内全体にフッ素が行き届きます。

★使用方法(ダブルブラッシング法)

①最初は歯ブラシに何も付けない状態で歯磨きし、歯垢を除去する。

②歯磨きが終了してからフッ素入り歯磨き剤を適量歯ブラシに取って歯の表面全体に

延ばすようにもう一度磨いていく。

(初めから歯磨き剤をつけてブラッシングを行うと、小さなお子さんやブラッシングに介助が必要な方は、

余分なフッ素を飲み込んでしまう可能性が高くなるため)

③使用後は軽く唾液を吐き出してください。

④30分は飲食をしないでください。

|

| 最後に--まとめ |

| |

歯科医院などで行う高濃度のフッ化物塗布---歯質表面の改善効果が主体

ホームケアで使用する低濃度のフッ化物----:歯とその周辺環境の良い状態を保持

日頃の口腔内の環境が良い状態で保たれない限り、歯科医院でフッ素を塗っても効果は薄れてしまいます。

フッ素の効果を最大限発揮させるためには、毎日のホームケアは欠かせないことを理解した上で処置を受けてください。

|