| お口大全 (お口の機能と口腔ケア) |

|

mail:info@aofc-ydc1.sadist.jp

|

粘液嚢胞について

|

|

|

|

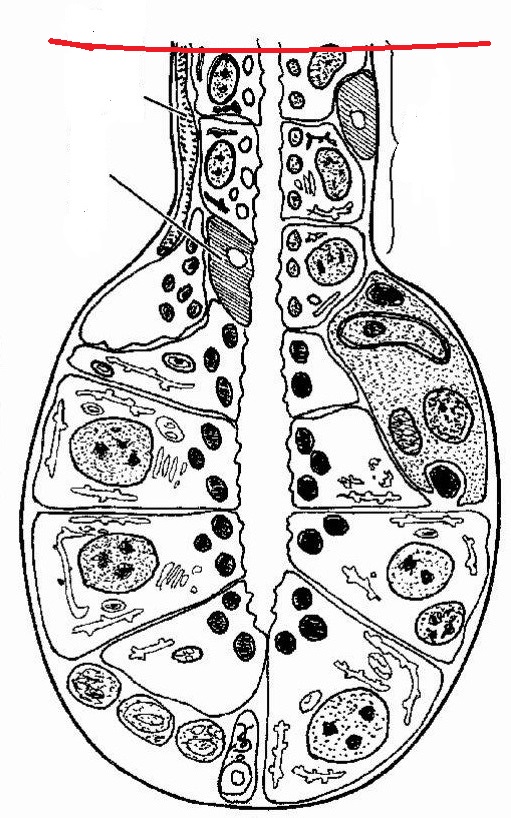

| 粘液嚢胞(mucose cyst) |

| |

1:粘液嚢胞とは

口腔外科領域における軟組織嚢胞の大部分が本症です。

小唾液腺のあるところであればいずれの部位でも発症しうるものですが、下唇の口角側に集中しています。

舌尖部下面にも比較的よく好発するが、これは前舌腺に関連したもので、BlandinNuhn嚢胞ともよばれています。

2:原因

口腔粘膜には無数の小唾液腺が存在します。

唾液腺の流出機能障害によって生ずる粘膜下の粘液貯留現象で、この病気が発症します。

口腔粘膜に多数存在する小唾液腺に関連して生ずるものを粘液瘤(mucocele)といいます。

特に口底部に出現する大きなものをガマ腫(ranula)とよんでいます。

日常よく経験し、また診断も容易な病変ですが、原因や成り立ちなどについて意外に不明な部分もあります。

本症は導管の損傷により粘液が結合織内に溢出し、貯留して成立するものと考えられ、粘液溢出嚢胞

(mucousextravasationcyct)と呼ばれています。

これに対し粘液の腺管内貯留としか考えられないものも現実には少数ながら存在し、これは粘液貯留嚢胞

(mucousretentioncyst)と呼び分けられています。

3:好発年齢、好発部位

年齢的には10歳未満から30歳代までにほぼ均等して多く、50歳以後の発症は少ない。

性差は基本的にはないと考えられますが、受診頻度でみるかぎり10歳代までの若年層では女子のほうが多いようです。

ほとんどが下唇に発症しますが、時に舌下部、頬粘膜にも見受けられます。

4:臨床症状

大きさは5mm前後が大多数で、1cmを越えるものは多くありません。

通常は透明感のある紫青色の境界明瞭水疱性病変として認められますが、深在性のものはピンク色を呈します。

無痛性であるため放置されることも多い様ですが、容易に機械的刺激で破損し、粘稠な内容液を放出して消失しても

ほとんど必ず再発してきます。

5:治療法

治療は切除(excision)を基本としますが、大切な事は、原因となっている小粘液腺を同時に除去することです。

6:予後

嚢胞直下周囲の小唾液腺が除去できていない場合や、除去出来ていても外力などが働くと、再発します。

症例

症例1:下唇粘液嚢胞

11歳 女性。

数ヶ月前より腫脹を自覚していましたが、消退・腫脹を繰り返すため受診。

局所麻酔下に、直下の小唾液腺を含めて摘出しました。

一般的に、粘液嚢胞の手術時間は15分程度です。

症例2:舌下部ブランディンヌーン嚢胞

舌下部に出来た嚢胞をブランディン・ヌーン嚢胞と言います。

腫れたり引いたりを繰り返し、やや陳旧化しています。

症例3:舌下部ブランディンヌーン嚢胞

症例4:右頬粘膜に発症した粘液嚢胞

症例5:右口唇部のやや大きめな粘液嚢胞

症例6:内部に出血を伴ったと思われる粘液嚢胞

|

|

|

copyrightc 2021 YDC all rights reserved

mail:mail:info@aofc-ydc1.sadist.jp

|

|