�P�F��Q�ɂ���

�@�i�P�j�Ⴊ���Ƃ�---���ې����@�\�����iICF:International Classification of Functioning, Disabilty and Health�j

�@�@�@�@�u�Ⴊ���Ƃ́A���a�A�ϒ��A���Q�A���_�I�O���A�D�P�A�V���A�X�g���X�A��V�I�ُ�A��`�I�f���A�l�I���q

�@�@�@�@�@�i���ʁE�N��E���C�t�X�^�C���E�K���E�{����E�X�g���X�̑Ώ��@�E������E�E�ƁE���i�j���琶����A

�@�@�@�@�@�@�\��Q�A�����̐���A�Q���̐����ł���v�A�ƒ�`����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@����ɏ�Q�Ƃ́A�������Ȃ������ŁA���ꂪ�a�C�ƈႤ�_���Ƃ����܂��B

�@�i�Q�j��Q�҂Ƃ�---��Q�Ҋ�{�@(1975����A2011����)

�@�@�@�@�@��Q�҂Ƃ́A�g�̏�Q�A�m�I��Q�A���_��Q�i���B��Q���܂��j���̑��̐S�g�̋@�\�̏�Q������҂ł����āA

�@�@�@�@�@��Q�y�юЉ�I��ǁi�����A���x�A���s�A�ϔO���j�ɂ��p���I�ɓ��퐶�����͎Љ���ɑ����Ȑ�������

�@�@�@�@�@��Ԃɂ���҂������A�ƒ�`����Ă��܂��B

�Q�F�e��@�ߓ��ɂ��Ⴊ���̕���

�@�@�@�l�X�Ȗ@�߂�A�w��ɂ���ĐF�X�ȕ��ނ��Ȃ���Ă��܂��B

�@�i�P�j��Q�Ҋ�{�@(1975����A2011����)�ɂ�镪��

�@�@�@�@�@�g�̏�Q�A�m�I��Q�A���_��Q�i���B��Q���܂ށj�A���̑��̐S�g�̋@�\�̏�Q������҂ł����āA

�@�@�@�@�@��Q�y�юЉ�I��ǂɂ��p���I�ɓ��퐶�����͎Љ���ɑ����Ȑ��������Ԃɂ�����̂������B

�@�i�Q�jWHO-���ێ��a���ޑ�11������Łi2018�N�j

�@�@�@�@�@�iICD-11�FInternational Statistical Classification of Diseases and Related

Health ProblemsI

�@�@�@�@�@�Ⴊ���Ҋ�{�@�ł́A���_��Q�̒������B��Q��F�m�ǂ��܂܂�Ă��܂��B

�@�@�@�@�@ICD-11�ł͒m�I��Q�Ɣ��B��Q��_�o���B�njQ�Ƃ��Ĉ����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@1.1 �m�I���B�� �@�@�@1.3 ���X�y�N�g������ �@�@�@1.4 ���B���w�K�� �@�@�@1.7 ���ӌ��@������ �@

�@�@�@�@�@�@

�R�F���ۏ�Q���ނƍ��ې����@�\����

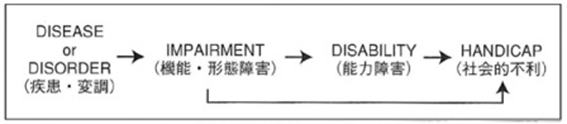

(1)���ۏ�Q���ށ@�iICIDH: International Classification of Impairments, Disabilities

and Handicaps�j �@

�@�@�@�@�@1980�N�AWHO�ɂ���߂�ꂽ�Ⴊ���̕��ޖ@�ł��B

�@�@�@�@�@�Ⴊ�����A�S�g�A�\�́A�Љ�Q���Ƃ����R�̃��x���ɕ��ނ��܂��B

�@�@�@�@�@����́A���a���ɂ���Đ������@�\��Q�́A������̔\�͏�Q�i�\�͒ቺ�j��Љ�I�s�����Ƃ����l����

�@�@�@�@�@�ł��B

�@�@�@�@�@�O�ɕ��ނ�����Q�̓��e�͎��̂Ƃ���ł��B

�@�@�@�\��Q �@�@�@

�@�@�@�@�S�g�̋@�\�܂��͍\���̈ꎞ�I�܂��͉i���I�ȑr����ُ�D �@�@�@

�@�@�@�@���̕s���R�A���o�A���o�A�v�l�A��A����Ȃǂ�����ɋ@�\���Ȃ���Ԃł��B �@�@�@�@

�@�@�@�@���ÓI�A�v���[�`�ɂ���āA�Ή����܂��B �@

�@�A�\�͏�Q�i�\�͒ቺ�j

�@�@�@�@�@�\��Q�ɋN������\�͂̒ቺ�ł��B �@�@�@

�@�@�@�@�H���A�r���A�ߕ��̒��E�Ȃǂ̐g�ӓ����R�~���j�P�[�V���������܂��ł��Ȃ���ԂƂȂ�܂��B �@�@�@�@

�@�@�@�@�㏞�I�A�v���[�`�ɂ���đΉ����܂��B �@

�@�B�Љ�I�s��

�@�@�@�@���������A�Љ���ւ̎Q���A�Љ�I�]���Ȃǂ��ۏႳ��Ȃ���Ԃ������܂��B �@�@�@�@

�@�@�@�@�����P�I�A�v���[�`�ɂ���đΉ����܂��B

�@�@�@�@�@�@

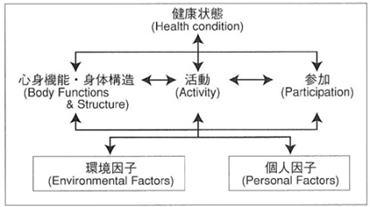

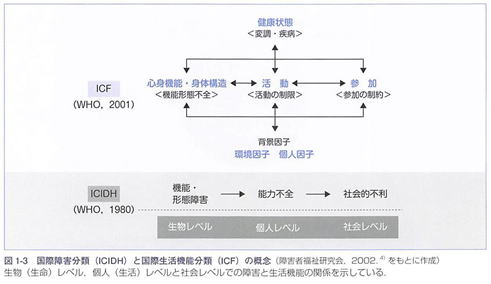

�i�Q�j���ې����@�\���ށiICF : International Classification of Functioning, Disability and Health�j

�@�@�@�@�@2001�N�A�@WHO�ɂ���Ē�߂�ꂽ�V�����Ⴊ���̕��ޖ@�ł��B �@�@

�@�@�@�@�@1980�N�̎O�̏�Q���x���ɕ��ނ��鍑�ۏ�Q���ނ̍l�����͉���I�Ȃ��̂Ƃ���܂����B

�@�@�@�@�@����������́A���a�^�ϒ��ˋ@�\��Q�i�\�͒ቺ�j�ˎЉ�I�s���A�Ƃ����悤�ɒ����I�ɏ�Q�𑨂���l������

�@�@�@�@�@����A���ꂾ���ł͕s�\���ł���Ƃ������Ƃ����ƂȂ�܂����B

�@�@�@�@�@���������l�����ɗ����āA��ÁA�����A�s���A��Q�����҂ȂNJe����̊W�҂��Q�����č��ۏ�Q���ނ̉�����

�@�@�@�@�@���i�߂��܂����B

�@�@�@�@�@������2001�A���E�ی��@�ցi�v�g�n�j�̑�54��ō̑����ꂽ�̂����ې����@�\���ށiICF�j�ł��B

�@�@�@�@�@���ې����@�\���ށiICF�j�̓����́A����O�̕��ނ̍l����������ɐϋɓI�ɐ����i�߁A

�@�@�@�@�@�l�Ԃ̐����Ɋ֘A���邷�ׂĂ̐����@�\����\�͂ɒ��ڂ�����̂ł���A

�@�@�@�@�@�l�̐����@�\����\�͂̏�Q���A���̎O�̎����ɕ��ނ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�g�@�\�E�g�̍\���@�@�A�����@�@�B�Q���@

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�����́A���N��ԁi�ϒ��܂��͕a�C�j�Ɣw�i���q�i�l���q�Ɗ����q�̓�j�Ƃ��֘A���鑊�ݍ�p�Ƃ���

�@�@�@�@�@�����悤�Ƃ����Ƃ���ɂ���܂��B

�@�@�@�@�@�v����ɁA��Q�̔����ɂ͌l�̂��S�g�̓��������ł͂Ȃ��A���̉e�����傫�����Ƃɂ����ڂ����A�����@�\��

�@�@�@�@�@�����\�͂̂��ׂĂ̍\���v�f�ɉe��������ڂ��w�i���q�Ƃ��āA�l���q�Ƃ̊֘A�Ŋ����q�Ƃ����ϓ_�������A

�@�@�@�@�@�e�����̗v�f�����݂ɊW�������Ƃ����l�����ł��B

�@�@�@�@�@ICF�́A�l�Ԃ̐����@�\�Ə�Q�ɂ��Ă̕��ޖ@�Ƃ��āA�����̑g�ݍ��킹�ɂ���Ė�1,500���ڂɕ��ނ��邱�Ƃ�

�@�@�@�@�@�ł��܂��B

�@�@�@�@�@��̓I�ɂ́A�ȉ��̂悤�ȖړI��ICF�͊��p����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@���N�Ɋւ���A���N�ɉe��������q��[����������B

�@�@�@�@�@�@�@���N�Ɋւ��鋤�ʌ���̊m���ŁA���܂��܂ȊW�ҊԂ̃R�~���j�P�[�V���������ʉ����A���P����B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@���A��啪��A�T�[�r�X����A����A�����Ȃǂ̈Ⴂ�����f�[�^�̋L�^�E���L�E��r�E�]���Ȃǂւ̊��p�B

�@�@�@�@�@�@

�@�i�⑫�j���ۋ@�\���ނƍ��ې����@�\����

�@�@�@�@�@�@

�S�F�Ⴊ���̎��

�@�i�P�j�g�̏�Q

�@�@�@���o��Q

�@�@�@�@�@���͂��S�������A�������͓��퐶����A�J�Ȃǂ̏�ŁA�s���R����������قǂɎア��Q�ł��B

�@�@�@�@�@�S�������Ȃ��A�������ڂ₯�ēǂ߂Ȃ��A�����������������Ȃ��ȂǁA���܂��܂ł��B

�@�@�@�@�@�܂��A����̐F��������ɂ����l����������Ⴂ�܂��B

�@�@�@�@�@�������A�F�ӂ̕��͏Ⴊ���҂Ƃ͂Ȃ�܂���B

�@�@�@�@�@�ڍׂ́A�u���o��Q�v��

�@�@�A���o��Q

�@�@�@�@�@�����������Ȃ��A�������ɂ�����Q�ł��B

�@�@�@�@�@�ڍׂ́A�u���o��Q�v��

�@�@�B���̕s���R

�@�@�@�@�@��⑫�Ȃǂ̂��炾�̈ꕔ�A���͑S���ɏ�Q������܂��B

�@�@�@�@�@��Q�̓��e�͂��܂��܂ŁA���܂���́i��V���j��Q�A�a�C�⎖�̂ɂ��i��V���j��Q�Ȃnjl��������܂��B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�܂��A�d�x�̎��̕s���R�Əd�x���m�I��Q�����킹�����펞��삪�K�v�ȏ�Q���d�x�S�g��Q�ł��B

�@�@�@�@�@���̕s���R�ɂ́A�]���܂ЁA�Ґ������ȂǑS�g�ɏ�Q������Ԃ��̂�A�߃��E�}�`�ȂNJ߂ɏ�Q�������

�@�@�@�@�@���̂Ȃǂ�����܂��B

�@�@�@�@�@�]���܂Ђ́A�����̎v���Ƃ͊W�Ȃ��A��⑫�A��Ȃǂ���������������܂��B

�@�@�@�@�@�ڍׂ́A�u�^����Q�v

�@�@�C ������Q

�@�@�@�@�@���炾�̓����A���Ȃ킿�����ɏ�Q������ꍇ�ł��B

�@�@�@�@�@�S���@�\��Q�A�t���@�\��Q�A�N���E�����@�\��Q�A�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�i�g�h�u�j�ɂ��Ɖu�@�\��Q�A

�@�@�@�@�@�̑��@�\��Q�A�ċz��@�\��Q�A�����@�\��Q

�@�i�Q�j�m�I��Q

�@�@�@�@�@�]�ɏ�Q�������A�ǂݏ����A�v�Z�Ȃǒm�I�@�\�ɍ������A�Љ���ɂ��܂��K���ł��Ȃ��ꍇ�ŁA

�@�@�@�@�@���B���i�����ނ˂P�W�܂Łj�ɐ��������̂������܂��B

�@�@�@�@�@�m�I��Q�̂�����̑����́A���t�����܂��g���Ȃ�������A���̂��Ƃ̗����Ɏ��Ԃ�L����ꍇ�Ȃǂ�����܂��B

�@�@�@�@�@��ȓ����̗�

�@�@�@�@�@�@�@�ǂݏ�����v�Z�����

�@�@�@�@�@�@�@�����̈ӌ��Ȃǂ�`����̂����

�@�@�@�@�@�@�@�����ɑ��Čp�����Ď��g�߂Ȃ��ȂǁA�W���͂������Ȃ�

�@�@�@�@�@�@�@�ЂƂ̍s���Ɏ���������A����������J��Ԃ�

�@�@�@�@�@�@�@�l���邱�Ƃ�������肵�Ă��āA�f���ė\�z���邱�ƂȂǂ����

�@�@�@�@�@�ڍׂ́A�u�m�I��Q�v��

�@�i�R�j���_��Q

�@�@�@�@�@���_�̕a�C�̂��߁A���퐶����Љ���������炭�Ȃ邱�Ƃ������܂��B

�@�@�@�@�@�����̏ꍇ�A�K�ȕ��Â���͂̔z��������ΏǏ��肵�Ɍ������܂����A�Ǐc������A

�@�@�@�@�@�Ĕ������肷�邱�Ƃ�����܂��B

�@�@�@����������

�@�@�@�@�@�����⌶�o�A����̏�Q�Ȃǂ����l�Ȑ��_�Ǐ����ł��B

�@�@�@�@�@������F������\�͂��W�����A���f���o���ɂ����A�ΐl�W������Ȃ邱�Ƃ�����܂��B

�@�@�A�C���i����j��Q

�@�@�@�@�@�C���̍��g�A�ߊ����i�N��ԁj�ƁA�������݁i����ԁj�̔g���J��Ԃ����_�����ł��B

�@�@�B�s����

�@�@�@�@�@�s���������A�s����S���I��Q�������炷�Ǐ�̑��̂ł��B

�@�@�@�@�ڍׂ́A�u���_��Q�v��

�@�i�S�j���B��Q

�@�@�@�@�@���܂���̔]�@�\�̔��B�̃A���o�����X���E��ƁA���̐l���߂���������͂̐l�Ƃ̂������̃~�X�}�b�`

�@�@�@�@�@����A�Љ���ɍ����������]�@�\��Q�ł��B

�@�@�@���X�y�N�g������

�@�@�@�@�@�R�~���j�P�[�V�����⌾��Ɋւ���Ǐ���A�퓯�s���������Ƃ������l�X�ȏ�Ԃ�A���́i�X�y�N�g�����j

�@�@�@�@�@�Ƃ��ĕ�܂���a�C�ł��B

�@�@�A�w�K��Q�i�k�c�FLerning�@Disorder�j

�@�@�@�@�@�m�I���B�ɒx��͖����ł����A�ǂݏ����A�v�Z�ȂǓ���̔\�͂ɒx�ꂪ�����܂��B

�@�@�B���ӌ��@�������iADHD�FAttention-deficit hyperactivity disorder�j

�@�@�@�@�@������(�ߊ���)��Փ����A�܂��͕s���ӂ��Ǐ�̓����Ƃ���_�o���B�ǂ������͍s����Q�ł��B

�@�i���j��a

�@�@�@�@�@��a�Ƃ́A2015�N�{�s����a�̊��҂ɑ����Ó��Ɋւ���@���i��a�@�j�ɂ�莟�̂Ƃ����`����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�������A�����_�����A�����ǁA�A�����M�[�������A�ʂ̎{���̌n��������̂͊܂܂�Ă��܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�P�G���a�̋@�\�����炩�łȂ����a�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�Q�G���Õ��@���m�����Ă��Ȃ��A�Ȏ��a�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�R�G���Y���a�ɂ����邱�Ƃɂ�������ɂ킽��×{��K�v�Ƃ��邱�ƂƂȂ���̂ł��B

�@�@�@�@�@���݂R�R�W�̕a�C����a�w�肳��Ă��܂��B�@���J�ȁF�w���a

�S�F�u�w

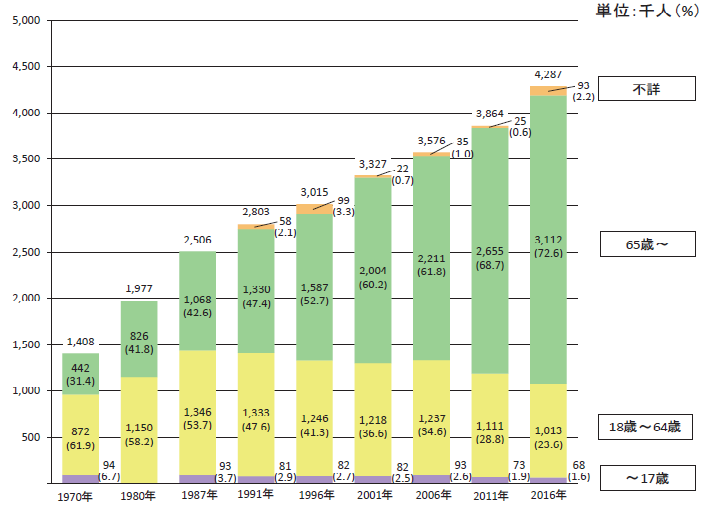

�@�i�P�j�{�M�ɂ�����Ⴊ���Ґ�

�@�@�@2015�N�i����27�N�Łj�@��Q�Ҕ����@�����J����

�@�@�@�@�@�g�̏�Q�Ґ��|�R�X�R.�V���l �@�@�@

�@�@�@�@�@�m�I��Q�Ґ��|�@�V�S.�P���l �@�@�@

�@�@�@�@�@���_��Q�Ґ��|�R�Q�O.�P���l

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�����@�V�W�V.�X���l�@�S�����̖�T���ɑ������܂��B

�@�i�Q�j�N��K�w�ʏ�Q�Ґ��̐���

�@�@�@�g�̏�Q���E�ҁi�ݑ�j

�@�@�@�@�@�g�̏�Q�ҁF�ݑ��---�����J���ȁ@�u�����̂��Â炳�ȂǂɊւ��钲���v�@�i2016�N�j

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�g�̏�Q�́A65�Έȏ�̍���҂Œ����ɑ������Ă��܂��B

�@�@�A�m�I��Q���E�ҁi�ݑ�j

�@�@�@�@�@�m�I��Q�ҁF�ݑ��---�����J���ȁu�����̂��Â炳�ȂǂɊւ��钲���v�@�i2016�N�j

�@�@�@�@�@�@

�@�@�B���_��Q�ҁE�O��

�@�@�@�@�@���_��Q�ҁF�O������---�����J���ȁu���Ғ����v�i2017�N�j

�@�@�@�@�@�@

�T�F��Q�Ǝ�e�@

�@�@�@�@��Q�҂̎�e�ߒ��ɂ�����S���́A��Q�ɂ��l�ԂƂ��Ẳ��l�̑r������A���l�̔����Ɏ���S��������

�@�@�@�@�ꕔ�ł��B�@

�@�@�@�@�s�K�Œɂ܂������Ԃɑ���l�̐S�������Ɠ����悤�ɁA��Q����e����ߒ��������悤�Ȍ��N�ȐS�������ł���

�@�@�@�@���Ƃ�F������K�v������܂��B

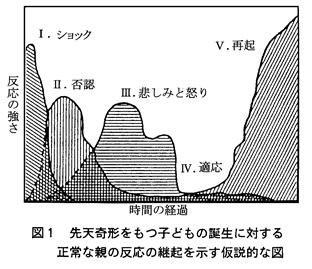

�@(1)�e�̎�e--Drotar�@et al�@1975

�@�@�@�@�@��Q��e�̉ߒ��͍�������܂ł̒i�K�I�ȉߒ��Ƃ��Đ�������܂��B

�@�@�@�@�@���̐}�ł͐�V����`�����q�ǂ��̒a���ɑ��Ă��̐e�̔������A�V���b�N�A�۔F�A�߂��݂Ɠ{��A�K���A�ċN��

�@�@�@�@�@�T�i�K�ɕ��ނ��Ă��܂��B

�@�@�@�V���b�N

�@�@�A�۔F

�@�@�B�߂��݂Ɠ{��

�@�@�C�K��

�@�@�D�ċN

�@�@�@�@�@�@

�@�i�Q�j���̎�e �{�l�̎�e�@�i�A�����J�̐��_�Ȉ�@�G���U�x�X�E�L���[�u���E���X�̃��f���j �@

�@�@���i�K�@�y�۔F�Ɗu���z

�@

�@�@���i�K�@�y�{��z �@

�@�@��O�i�K�@�y����z �@�@�@

�@�@�@�@�@�����ƌ����ɐ_�ɐ��U���������� �@

�@�@��l�i�K�@�y�}���z �@�@�@

�@�@�@�@�@�{���f���s�����A�Q�����߂��݂����I���A���҂͋߂Â������̏I�������߂�i�K �@

�@�@��ܒi�K�@�y��e�z

�@�@�@�@�@�@

�⑫�FICD�P�P��DSM-�T

�i�P�jICD11

�@�@ICD11�iInternational Statistical Classification of Diseases and Related

Health Problems�j

�@�@���a�y�ъ֘A�ی����̍��ۓ��v����

�@�@�쐬�@�ց�WHO�@�@�쐬�N��2018�N

�@�@��w�A�s���@�ւŎg�p

�@�@ICD�́A���_�����݂̂ł͂Ȃ��A�̂̕a�C�Ȃǂ��܂ߎ����S�ʂ̕��ނ��L�ڂ��Ă���ADSM�Ɠ������a�@�Ȃǂł�

�@�@�f�f���ɗp�����Ă��܂��B

�@�@���_�����̕��ނ�DSM�Ƃقڕς��܂��A�Ȃ��ɂ́A���ޕ��@��f�f�����Ⴄ���̂�����܂��B

�@�@�����J���Ȃ̃T�C�g�ɍڂ��Ă�������Ȑf�f��ɂ����ẮA��{�I��ICD���g���Ă��܂��B

�i�Q�jDSM-5

�@�@DSM�iDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders�j

�@�@���_�����̐f�f�E���v�}�j���A��

�@�@�쐬�@�ց��č����_��w��@�@�쐬�N��2013�N

�@�@��w����Ŏg�p

�@�@DSM-5�ɂ́A���_�����̐f�f���Ɛf�f����L�ڂ���Ă��܂��B

�@�@��̓I�ɂ́A�܂��A���_������22�̃J�e�S���[�ɕ������Ă��܂��B

�@�@�����āA22�̊e�J�e�S���[���ɁA����ɏ����ȕ��ނ�����܂��B

|

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@