はじめに:分類 (ICDー11に基づく)

1:心的外傷後ストレス症 (PTSD:Post-traumatic stress disorder)

2:複雑性心的外傷後ストレス症 (Complex post-traumatic stress disorder)

3:遷延性悲嘆症 (Prolonged grief disorder )

4:適応反応症 (Adjustment disorder)

5:反応性アタッチメント症 (Reactive attachment

disorder)

6:脱抑制性対人交流症 (Disinhibited social

engagement disorder )

7:他の特定されるストレス関連症

(Other specified disorders specifically associated with stress)

8:特定不能のストレス関連症 (Disorders specifically associated with stress, unspecified)

9:急性ストレス反応 (Acute stress reaction)

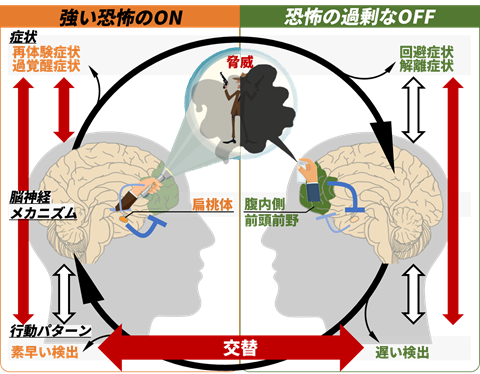

1:心的外傷後ストレス症(PTSD:Post-traumatic stress disorder) (参照:DSM=5)

(1)概念

生命にかかわるようなトラウマ体験の後、その光景を何度も思い出す、悪夢にうなされる、びくびくと不安・緊張の強い

状態が続くなど、さまざまな症状がみられる疾患です。

国立研究開発法人日本医療研究開発機構HPから引用 国立研究開発法人日本医療研究開発機構HPから引用

(2)原因

災害、暴力、女性の性暴力被害、虐待、事故、戦争、近親者の死去など、が原因となります。

(3)症状

①再体験症状

外傷的出来事に関する不快で苦痛な記憶が突然襲ってきます(フラッシュバック)。

悪夢として何度も見る事があります。

思い出したときに気持ちが動揺したり、生理的反応(動悸や発汗)を伴います。

②回避・精神麻痺症状

出来事に関して考えたり話したりすることを極力避けようとすします。

思い出させる物事や状況を回避します。

興味や関心が乏しくなります。

周囲との疎隔感や孤立感を感じる様になります。

自然な感情が麻痺したように感じられる様になります。

③過覚醒症状

眠れない、いらいら感、集中できない、過剰に警戒します。

ちょっとした物音などにも過敏に反応します。

(4)治療方法

①非薬物療法

持続エクスポージャー療法(prolonged exposure therapy;PE)

認知処理療法(cognitive processing therapy;CPT)

球運動脱感作療法(eye-movement desensitization processing;EMDR)など

②薬物療法

SSRIをはじめとする抗うつ薬、抗不安薬、気分安定薬など。

2:複雑性心的外傷後ストレス症(複合PTSD)

(1)概念

エスケープが困難または不可能な、非常に脅威的または恐ろしい性質の事態に、長期または反復的に暴露した後

に発症する可能性がある障害です。

(2)原因

拷問、奴隷制、大量虐殺キャンペーン、家庭内暴力の長期化、小児期の性的または肉体的虐待の繰り返し、など。

(3)症状

①中核症状

複雑性PTSDは、PTSDの症状に加えて、自己組織化の障害(DSO)と名付けられる特徴を有します。

感情制御、自己に関する卑小感、敗北感、無価値感といった信念、対人関係を保ち他者に親密性を持つことの

困難さが含まれます。

加えて、複合PTSDでは、

1)情動調整における深刻で広範囲の問題を抱えています。

2)自分自身が矮小で、敗北したまたは無益なものであるという信念や、深く広範囲の恥の気持ちを伴い、外傷事象

に関連する罪悪感または失敗を抱いています。

3)関係を維持したり、他人と親密になることの持続的な困難なども抱えています。

障害は、個人的、家族的、社会的、教育的、職業的または他の重要な機能領域において重大な障害を引き起こ

危険性もあります。.

(4)治療

複雑性PTSDの治療法として、STAIR/NST療法があります。

STAIR/NST療法は、STAIR(感情調整と対人関係調整スキルトレーニング)とNST(ナラティブ・ストーリー・テリング)の

二つの要素から構成されています。

この治療法の特徴の一つは、段階的な治療構造であり、患者が無理なく一歩ずつトラウマからの解放へと進んで

いけるよう支援していく事です。

その際に、過去に焦点を当てた介入と現在に焦点を当てた介入とのバランスを保ち、現在や未来に希望があること

認識できるようサポートします。

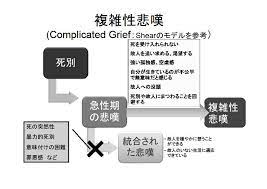

3:遷延性悲嘆症

(1)概念

悲嘆とは、大切な存在を失くしたときにおこる自然な反応で、誰もが経験する可能性があることだといえます。

何らかの理由で、この悲嘆がなかなか和らがず、生活に支障を来すことがあります。

この状態を複雑性悲嘆(遷延性悲嘆症)と呼んでいます。

パートナー、親、子ども、または他の親しい人との死別の既往などの持続的かつ広汎性の悲嘆反応です。

これには、故人に対する希求や故人への持続性のとらわれといった特徴があり、強烈な情動的苦痛を伴います。

苦痛は、悲しみ、罪責感、怒り、否認、非難、死を受け入れることへの困難、自分の一部を失ってしまったという感覚、

情動の麻痺、対人交流または他の活動に参加することへの困難などのかたちで顕在化します。

(2)特徴

広汎性の悲嘆反応は、喪失の後、異常に長く持続しています。

その人の文化や背景を考慮すると、社会的、文化的、または宗教的に規範とされる期間を明らかに超えています。

(3)障害

うつや自殺念慮などの心の面や、高血圧、心疾患などの身体面に影響することがあります。

個人生活、家族生活、社会生活、学業、職業あるいは他の重要な機能領域において有意な機能障害をもたらします。

機能が維持されているとしても、そのためには普段と比較して有意に大きな努力を要しています。

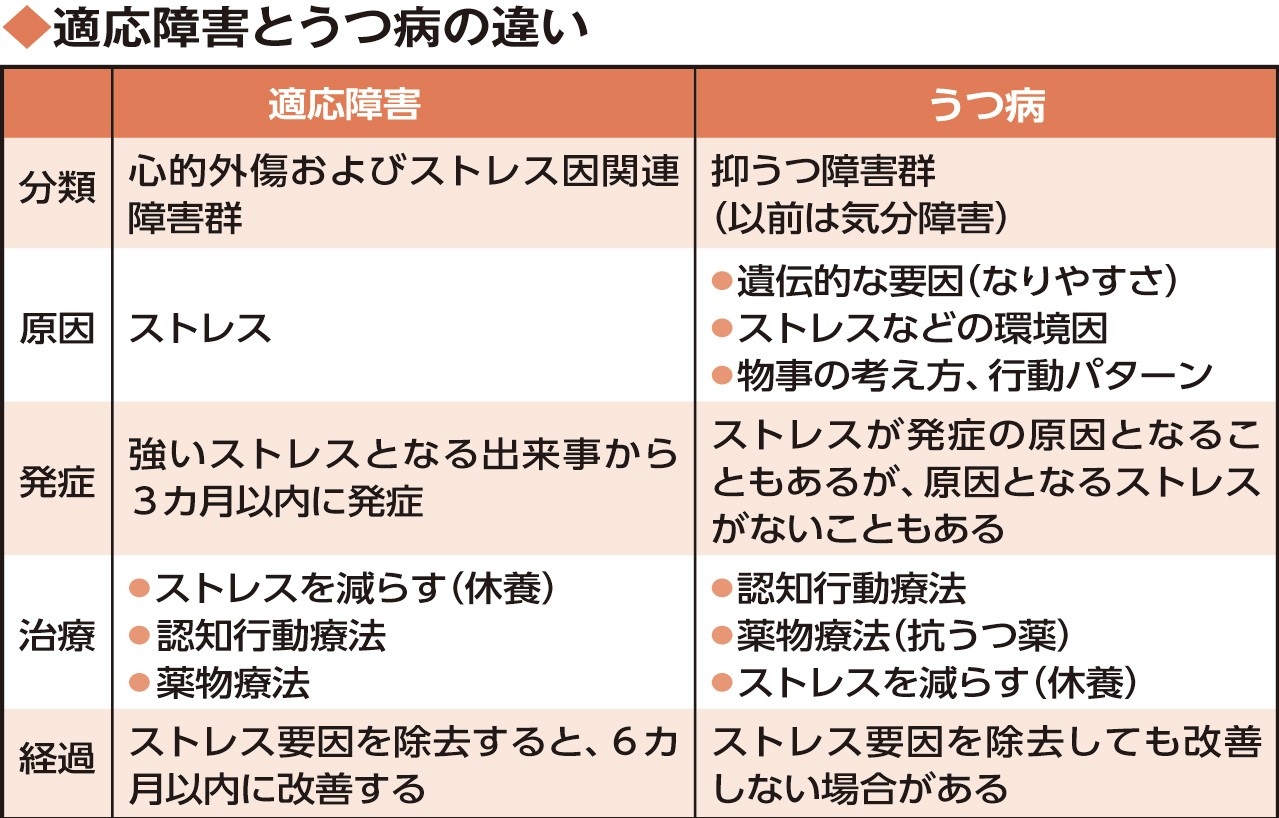

4:適応反応症(適応障害)

(1)概念

環境の変化や新しい状況にうまく適応できず、それがストレスなど負担となり心身に様々な症状が現れる状態です。

発症のきっかけとなる出来事や環境の変化が起こってから約1ヶ月以内には発症し、環境が改善すれば速やかに

症状も消退すると言われています。

(2)原因

入学や入社、異動、転職、結婚、引っ越し、クラス替えなどがきっかけとなって起こる場合があります。

離婚、病気または障害、社会経済的問題、家庭または職場における紛争など、も原因となります。

(3)特徴

原因が明確なため、その原因となる物事を解消すれば症状を緩和することができます。

しかし環境改善自体が難しく、悪い環境が持続する場合は、次第に慢性化していきます。

(4)疫学

適応障害の一般人口における有病率は2-8%と推定されています。

男女比は2:1、独身女性に多く、入院患者にも多くみられると報告されています。

DSM-5によれば、精神科治療を受けている人のうち、適応障害を主診断とする人の割合は5-20%とされていて、

一般的にも多くみられる疾患(状態)です。

(5)症状

①情緒的な症状

不安、焦り、怒り、抑うつ気分、など。

②身体症状

疲労感、倦怠感

動悸、呼吸器症状、消化器症状、手の震え、緊張による汗、など。

③問題行動

無断の遅刻、欠席、欠勤、早退

暴飲暴食、物を壊す、自傷行為、暴言、暴力、など。

(6)診断

①診断基準---DSM-5

1)はっきりと確認できるストレス因子に反応して、そのストレス因子の始まりから3ヶ月以内に情緒面または行動面の

症状が出現。

2)これらの症状や行動は臨床的に意味のあるもので、それは以下のうち1つまたは両方の証拠がある。

1;そのストレス因子に暴露されたときに予想されるものをはるかに超えた苦痛

2;社会的または職業的(学業上の)機能の著しい障害

3)ストレス関連性障害は他の精神疾患の基準を満たしていないこと。

すでに精神疾患を患っている場合には、それが悪化した状態ではない。

4)症状は、死別反応を示すものではない。

5)のストレス因子(またはその結果)がひとたび終結すると、症状がその後さらに6ヶ月以上持続することはない。

②鑑別診断

うつ病との区別が必要です。

適応障害は、うつ病と似た症状が出現しますが、うつ病と適応障害とは経過や治療が大きく違ってきます。

1)適応障害によるうつ症状

ストレス要因に対して予想以上に抑うつ気分が強くなり社会生活に支障が現われた状態ではありますが、

気持ちが変化する力はまだ保たれており、ストレス要因が消失すれば、症状は速やかに(6ヶ月以内)軽減する

例がほとんどです。

2)うつ病による抑うつ気分

問題となっていた出来事が解決しても、安心できず、様々なことが憂うつに感じられ、時間が経過してもその状態が

持続し、気持ちの変化が認められません。

(7)治療

①心理療法

1)認知療法

ストレスに対してうまく対応できる対処方法や考え方を変える治療法です。

2)問題解決型療法

問題となる物事や症状について対話する中で、自分の行動を変化させながら周囲の変化を観察し、

少しずつでも改善する行動変化を続ける事で解決策を探す治療法です。

②薬物療法

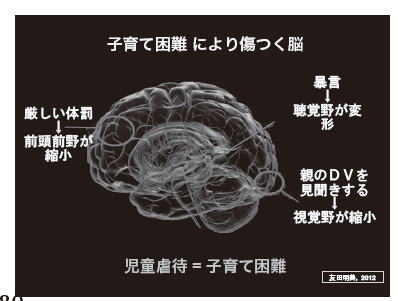

5:反応性アタッチメント症(RAD:Reactive attachment disorder )

(1)概念

幼い頃に不適切な養育(虐待や育児放棄)を受けた子どもは、安心感や愛情が満たされないため、

親子の愛着(アタッチメント)がうまく築けなくなることがあります。

自己肯定感を持てず、幼児期以降に大人や友だちとの交流、こころのコントロールに問題を起こしてしまいます。

これを愛着障害といい、反応性アタッチメント障害と脱抑制型対人交流障害に分類されます。

①反応性アタッチメント障害(反応性愛着障害)---人に対して過度に警戒する。

②脱抑制型愛着障害---過度になれなれしい。

脱抑制型対人交流障害」は、注意欠如・多動症(ADHD)との鑑別を要します。

脱抑制型対人交流障害は多動を示さないとされますが、不注意と衝動はあります。

(2)原因

幼児期における重大な不適切な育児行動の状況において発生します。

重度の無視、虐待、制度的貧困などです。

(3)疫学

重度のネグレクトを受けた子どものうち、10%未満にしか生じないとされています。

(4)症状・特徴

①特徴

素直に大人に甘えたり、頼ったりできないことが基本的特徴です。

発達の遅れ、特に認知および言語の遅れや常同症なども併発するとされています。

そのため、症状からだけでは、自閉症スペクトラム症(発達障害)や知的能力障害(知的発達症)と区別がつかない

といわれています。

反応性アタッチメント症は小児でしか診断できません。

障害の特徴は生後5年以内に発症します。

②症状

体調不良を起こしやすい(風邪を引きやすい)

身体が周りより小さ目である

自傷行為(髪の毛を抜く、爪を酷くかむなど)がある

他害行為(他人をたたく、噛むなど)がある

不眠傾向や食欲不振がある

大人を試すような行動に出る

理由もなく嘘をつく

(5)診断

反応性アタッチメント症は小児でしか診断できません。

障害の特徴は生後5年以内に発症します。

①診断基準

1)5歳以前の発症

2)いろいろな対人関係場面で、ひどく矛盾した、両価的な反応を相手に示す(しかし間柄しだいで反応は多様である)

3)情緒障害は、情緒的な反応の欠如や人を避ける反応、自分自身や他人の悩みに対する攻撃的な反応、および/または

4)びくびくした過度の警戒などにあらわれる

5)正常な成人とのやりとりで、社会的相互関係の能力と反応する能力があるのは確かであること

(6)治療

①心理療法

1)箱庭療法

セラピストが見守る中、クライエントが自発的に、砂の入った箱の中にミニチュア玩具を置き、また砂自体を使って、

自由に何かを表現したり、遊ぶことを通して行う心理療法です。

箱庭で何かを表現していくと、自然に自分のストレスに気付き、それを発散していくことによって改善していくことが多いと

言われています。

2)遊戯療法(プレイセラピー)

3)認知行動療法

②薬物療法

気分調整薬や漢方薬

6:脱抑制性対人交流症

(1)概念

誰にでも見境なく愛着行動を示す障害です。

通常、小さな子どもは知らない大人とかかわりを持つことをためらいますが、この障害のある子どもはためらいません。

脱抑制とは抑制がきかなくなった状態のことで、脱抑制性愛着障害は愛着を示す行為を抑制できないことを意味します。

(2)原因

過度の無視、制度的 貧困

(3)疫学

まれな障害です。

深刻なネグレクトを受け、その後、養護施設で育った子どもの中でも20%程度にしか生じません。

(4)特徴と症状

①特徴

子供は見境なく、無遠慮に大人に接近します。

見知らぬ大人とでもどこにでも行ってしまう.

よく知らない人にでもとても親密な行動を示す.

脱抑制性対人交流症は小児でしか診断できず、障害の特徴は生後5年以内に発症する。

1歳(または発達年齢が9ヶ月未満)に満たない場合や、選択的なアタッチメントの能力が十分に発達しない場合や、

または自閉症スペクトラム障害の状況では診断することはできない.

7:急性ストレス反応 (Acute stress reaction)

(1)概念

短期または長期のいずれかに非常に脅威的または恐ろしい性質のイベントまたは状況にさらされた結果として、

一過性の感情的、体性的、認知的、または行動的症状の発症をいう.

(2)原因

自然災害または人為的災害、戦闘、重大な事故、性的暴力、暴行、など。

(3)症状

不安の自律神経兆候---頻脈、発汗、潮紅

幻覚、錯乱、悲しみ、不安、怒り、絶望、

過活動、不活動、社会的撤退、または放心状態になることが含まれる.

通常、イベントの後数日以内に、または脅威的状況からの除去後に降下し始める.

|