1:統合失調症の概念

(1)統合失調症とは

①統合失調症の概念

思考、気分、行動にわたる広範で非特異的な高次脳機能障害を特徴とする原因不明の精神病性疾患です。

幻覚や妄想(誤った信念)などの異常体験、自閉、感情の平板化(喜怒哀楽の幅が狭い)、意思の障害、

衝動的な興奮や混迷思考障害、などを特徴とします。

脳内のドーパミンの過不足が発症に関係するとされて居ます。

②統合失調症と精神分裂病

かつては、精神分裂病と言われていました。

2002年、日本精神神経学会は、精神分裂病には差別的な意味合いが包含されているとして、同学会における用語を

統合失調症に変更しました。

統合失調症スペクトラム障害と言われることもあります。

③5つの統合失調症の特徴

1:妄想

2:幻覚

3:思考障がい---まとまりのない思考(発語)

4:まとまりの内行動---くどくまとまりのない、または異常な運動行動(緊張病を含む)

5:陰性症状

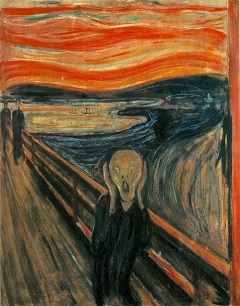

エドヴァルド・ムンク 「叫び」

統合失調症の前駆期の影響による世界没落体験と幻聴を絵にしたもの、であるとされています。

2:分類

(1)破瓜型(はかがた)

①破瓜型とは

思春期にじわじわと発病し、支離滅裂な会話や行動、平板あるいは不適切な感情がみられます。

子どもっぽい行為を認め、硬い表情をして自分の殻に閉じこもり、何もしないようになります。

再発再燃を繰り返し著しい欠陥状態に陥るものもあります。

②特徴

青・少年期に発症します。

陰性症状を呈します。

自閉、無為、感情鈍麻があります。

人柄が変わる場合も有ります。

予後不良です。

(2)緊張型

①緊張型とは

若い年代に急激に発症するものが多く、じっと動かない、やたらと動き回る、あるいは奇妙な姿勢をとるといった

行動が特徴的です。

興奮と昏迷を繰り返しますが、寛解期には元の人格に戻る場合もあります。

②特徴

青年期の発病

極度に興奮。

急激に人が変わる.

奇妙な行動。

数カ月以内に症状が消失

再発を繰り返すことが多い。

破瓜型よりは予後はよい.

(3)妄想型

①妄想型とは

妄想や幻聴にとらわれるのが特徴です。

思考吹入、思考奪取,などの異常体験やさせられ体験などの自我障害もみられます。

妄想としては被害妄想、関係妄想,注察妄想,宗教妄想などが多くみられます。

支離滅裂な会話や不適切な感情はあまり顕著ではありません。

②特徴

30歳前後以降の発病が多いとされています。

幻覚や妄想

陰性症状が比較的少ない

対人コミュニケーションなどは維持

予後は良好

3:病因・病態

(1)原因

統合失調症の正確な原因は不明です。

しかし、遺伝的な要因と環境的な要因が組み合わさって発症することが示唆されています。

大きな生活上のストレスや、物質使用などの特定の外的要因が誘因となることがあります。

(2)病態生理

ドーパミンやセロトニンなどが統合失調症の発症に関係があると考えられています。

ドーパミンとは感情や性格などに関係する神経伝達物質です。

このドーパミンは、過度なストレスや不安を感じたときに働きすぎてしまいます。

その結果、脳内の情報伝達が阻害されてしまい、統合失調症を発症するのではないかと言われています。

これは、ドーパミンの働きを活性化させる薬物が統合失調症に似た症状(幻覚・妄想など)を引き起こすことから、

ドーパミンの過剰が関係していると予想されました。

(3)統合失調症を発症しやすくなる要因

①遺伝的な素因

一般の人々での発生リスクが1%です。

統合失調症の親や兄弟姉妹をもつ人では、発生リスクが約10%となります。

一卵性双生児の1人が統合失調症の場合、もう1人の発生リスクは約50%になります。

これらの統計データから、この病気には遺伝的な要因が関わっていることが示唆されます。

②妊娠中、周産期の病気等

母親のインフルエンザ感染

分娩中の酸素欠乏、

低体重での出生、母体と乳児の血液型不適合など、出産前後や分娩中に発生した問題

③脳の感染症

④10代前半での大麻使用

4:疫学

(1)

①発症率

世界人口の1%弱。

男女とも同頻度で罹患。

②好発年齢

10歳代後半から20歳代の若年成人期に発症。

5:症状

(1)共通の症状

初期には幻覚や妄想などが起こり、中期から後期にかけては無気力に悩まされます。

共通する症状は、思考や行動、感情がまとまりにくくなることです。

自閉や連合障害からくる脳の疲弊によって、一部の患者では特徴的な幻覚や妄想を発症する頻度が少なくありません。

また社会的または職業的機能の低下すなわち、仕事、対人関係、自己管理などの面で1つ以上の機能が病前に獲得

していた水準より著しく低下しています。

認知、情動、意欲、行動、自我意識など、多彩な精神機能の障害が見られます。

大きく陽性症状と陰性症状の二つがあげられ、他にその他の症状に分けられます。

(2)各種の症状

①陽性症状

おおよそ急性期に生じるもので、正常機能の過剰/ゆがみ、がみられます。

妄想、幻覚 、幻聴

などが特徴的です。

②陰性症状

正常機能の減退/喪失の状態です。

感情表出の乏しさ、思考の貧困、意欲欠如、基本的社会技能の欠如が特徴です。

③解体した行動

混乱したまとまりのない発語あるいは奇異な行動が見られます。

④病識の欠如

自分が病気であるという自覚はなく、現実検討能力が低下します。

⑤自殺率

患者の生涯自殺率は10%以上です。

これは一般人口の12倍の値であり、およそ5%が自殺を完遂します。

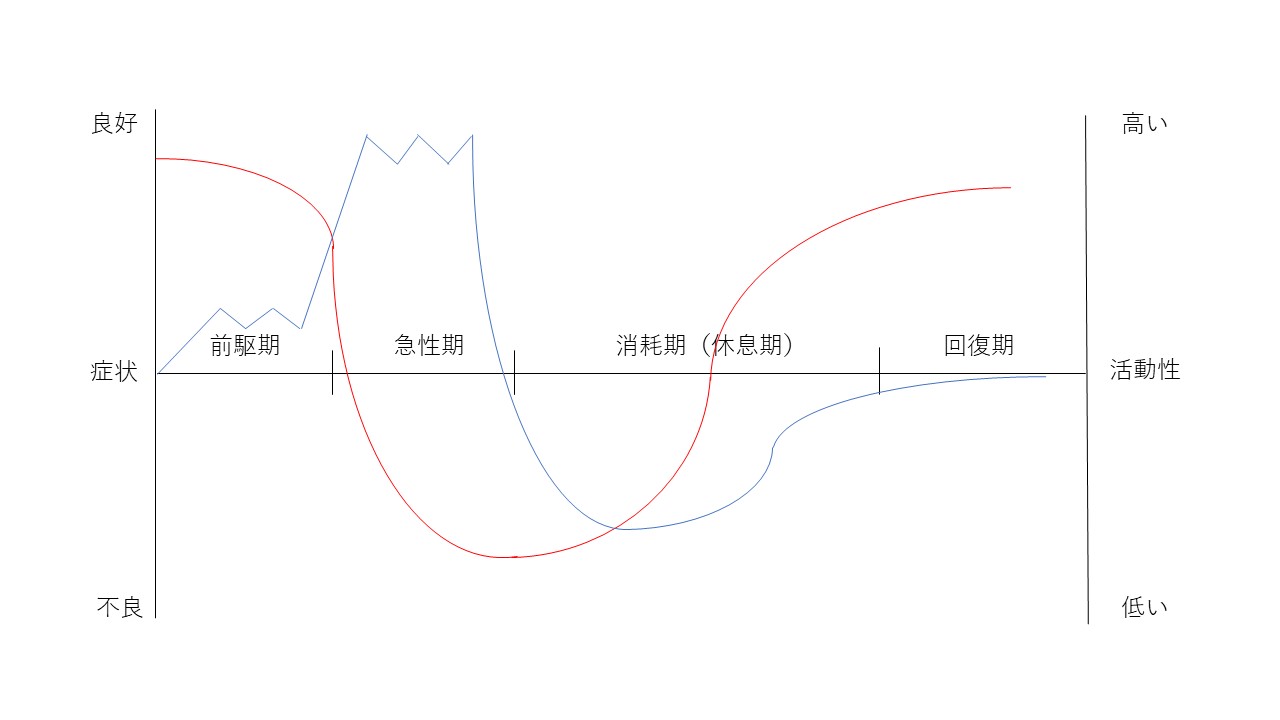

(3)症状の経過

①前兆期

急性期の前段階で、様々な特徴的な症状が出てくる時期です。

焦りや不安感、感覚過敏、集中することが困難になる、やる気がなくなるなどの症状があります。

これらの症状はうつ病や気分障害の症状と似ているため、すぐに統合失調症と診断することができない事があります。

また、不眠・食欲がなくなる、頭痛といった自律神経の症状がみられることも特徴です。

②急性期

症状が激しい時期。

不安になりやすい、不眠、幻聴、妄想、脳が働き過ぎの状態です。

③消耗期

元気がなくなる時期です。

眠気が強い、体がだるい、ひきこもり、意欲がない、やる気がでない、自信が持てない、脳が働かないなどの状態です。

数か月単位の休息をとり、焦りは禁物であるとされています。

④回復期

ゆとりがでてくる、周囲への関心が増える時期。

ソーシャル・スキル・トレーニング、リハビリテーションなどを行う時期です。

赤線が症状、青線が活動性を表します。 Wikipedea 「統合失調症」から引用

6:治療

抗精神病薬(ドパミン遮断薬)を中心とした薬物療法と、心理社会的な介入が長期間行われます。

(1)薬物治療

①薬物治療とその目的

1:急性の幻覚・妄想の鎮静,

2:各種症状寛解への誘導

3:寛解維持

4:幻覚・妄想の再燃防止

②薬剤

抗精神病薬---ドーパミンの働きを調整するドーパミンD2受容体拮抗作用薬。

③副作用

錐体外路症状に注意する必要があります。

(2)心理社会的療法

①支持的精神療法

②社会生活の難しさを訓練によって克服していくソーシャルスキルトレーニング(SST)

③デイケアなど

(3)予後

半数が社会復帰します。

20%は治療に反応しないとされています。

7:統合失調症と歯科医療

(1)口腔内の特徴

①抗精神病薬の副作用

1:抗精神病薬による抗コリン作用

唾液減少、口腔乾燥→自浄作用の低下、う蝕、歯周疾患の多発傾向

2:錐体外路症状

手の振戦、アカシジア、ジストニア、パーキンソニズム、オーラルジスキネジアなど。

②本症の陰性症状に伴う困難性

無関心、感情鈍麻、無為などによる治療への積極的関与の喪失。

(2)続発する顎口腔症状

開咬,咬合の違和感,不正咬合

顎関節脱臼,顎関節痛、開口障害

歯ぎしり、歯周疾患、義歯関連不快症状、歯痛など

(3)統合失調症患者の歯科治療上の注意点

①対応の難しさ(コミュニケーション困難)

訴えをよく聴く。

わかりやすい説明(簡潔な説明・必要最小限度で)

納得下の治療に徹する(患者の望まないことはしない)

不安を抱かせない

初回は診察、検査、投薬のみ(1回目から手をつけない)。

非可逆的治療を急がない。

ゆっくりした治療を心がける。

②妄想的な訴えへの対応困難

責任ある家族の同伴来院を依頼します。

③唾液分泌の減少

抗精神病薬による唾液減少と口腔乾燥症

う蝕、歯周疾患のリスク →口腔清掃指導

|