|

������S�@�i�����̋@�\�ƕa�C�ƌ��o�P�A�j |

|

mail�Finfo@aofc-ydc.com

|

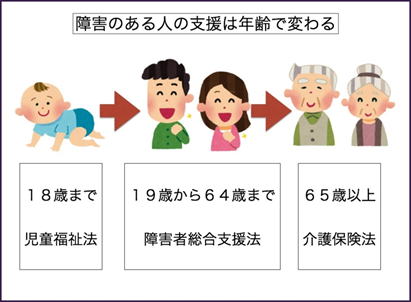

��Q�̂���l�̈�Âƕ������x����@���x

|

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@�@ �@�@ |

|

|

| ��Q�̂���l�̈�Âƕ������x����@���x |

�͂��߂ɁF��Q�ҕ����̊�{���O

�@�@

�@�i�P�j��{���O

�@�@�@�@�@��Q�ҕ����̊�{���O�́A�Ⴊ��������l�ƂȂ��l�������ł��B

�@�@�@�@�@��Q�̂���l�̈�Âƕ������x����@���x�����鎖�ɂ������L�̗��O������������܂��B

�@�i�Q�j�Ⴊ���ҕ����̗��O����������e��̖@�ߓ�

�@�@�@�@�@�Ⴊ���҂̈�Â╟���́A���̗l�ȏ��A�@�߁A�錾���ɂ���Ďx�����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�P�F���ۏ��

�@�@�@�@�@�Q�F�e��̖@��

�@�@�@�@�@�R�F�錾�Ȃ�

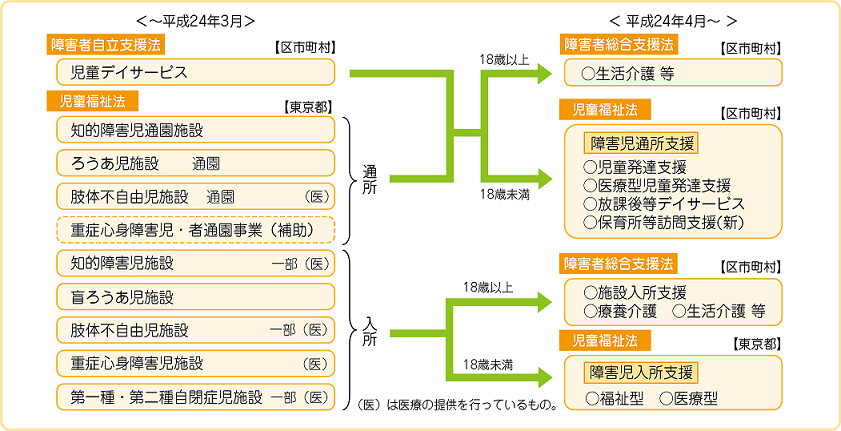

�@�i�R�j��Q����ΏۂƂ����{�݁E����--�����s�̏ꍇ

�@�@�@�@�@����24�N���玙�������@�Ɋ�Â���Q����ΏۂƂ����{�݁E���Ƃ��ς��A�{�ݑ̌n�ɂ��āA�ʏ��E������

�@�@�@�@�@���p�`�Ԃ̕ʂɂ��ꌳ������Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�܂��A18�Έȏ�̏�Q���{�ݓ����҂ɂ��ẮA��Q�ґ����x���@�̏�Q�Ҏ{��őΉ����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@

1�F���ۏ��

�@�@�@���@�ɖ��L����Ă���悤�ɁA�������ꂽ���ۏ��͕K����������炷��`��������܂��B

�@�i�P�j���{�����@��X�W���ƍ��ۏ��

�@�@�@�@�@���̌��@�́A���̍ō��@�K�ł��āA���̏��K�ɔ�����@���A���߁A�ْ��y�э����Ɋւ��邻�̑��̍s�ׂ�

�@�@�@�@�@�S�����͈ꕔ�́A���̌��͂�L���Ȃ��B

�@�@�@�@�@���{���������������i��F���A���́j�y�ъm�����ꂽ���ۖ@�K�́A����𐽎��ɏ��炷�邱�Ƃ�K�v�Ƃ���B

�@�i�Q�j���A�̏�Q�Ҍ������@�i2014�N��y�j �iCRPD : Convention on the Rights and Persons with Disabilities�j�@ �@�@

�@�@�@��Q�Ҍ������Ƃ��@�@�@�@

�@�@�@�@�@��Q�̂���l�̊�{�I�l���𑣐i�E�ی삷�邱�ƁA�ŗL�̑����̑��d�����i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��鍑�ۓI�����ŁA �@�@

�@�@�@�@�@2006�N��61�A����ɂ����č̑�����܂����B

�@�@�@�@�@���̏��Ɋ�Â��ē��{�����̏Ⴊ���҂Ɋւ���@�߂���������܂����B �@

�@�@�@�ړI

�@�@�@�@�@��Q�҂��l���y�ъ��{�I���R�̋��L���m�ۂ���B �@�@�@�@

�@�@�@�@�@��Q�҂̌ŗL�������̑��d�𑣐i����B �@

�@�@�A��ȓ��e

�@�@�@�@�@��Q�Ɋ�Â����������ʂ̋֎~�i�����I�z���̔ے���܂ށj �@

�@�@�@�@�@��Q�҂��Љ�ɎQ�����A��e����邱�Ƃ𑣐i �@�@

�@�@�@�@�@���̎��{���Ď�����g�g�݂̐ݒu

�Q�F��Q�҂Ɋ֘A����@��

�@�i���j�֘A����@���ꗗ

�@�@�@�@�i�P�j���������@�i1947�N�j

�@�@�@�@�i�Q�j�g�̏�Q�ҕ����@�i1949�N�j

�@�@�@�@�i�R�j���_�ی������@�i1950�N�j

�@�@�@�@�i�S�j�m�I��Q�ҕ����@�i1960�N�j

�@�@�@�@�i�T�j��Q�Ҋ�{�@�i1970�N�j

�@�@�@�@�i�U�j���B��Q�Ҏx���@�i2004�N�j

�@�@�@�@�i�V�j��Q�ґ����x���@�i2005�N�j

�@�@�@�@�i�W�j��Q�ҋs�Җh�~�@�i2012�N�j

�@�@�@�@�i�X�j��Q�җD�撲�B���i�@�i2012�N�j

�@�@�@�@(10)��Q�ҍ��ʉ����@�i2016�N�j

�@�i���j�Љ���Z�@

�@�@�@�@�@���{�ɂ����鐶���ی�@�A���������@�A��q�y�ѕ��q���тɉǕw�����@�A�V�l�����@�A�g�̏�Q�ҕ����@�A

�@�@�@�@�@�m�I��Q�ҕ����@�̑��́B

�@�@�@�@�@�P�������Z�@�Ƃ������܂��B

�@�@�@�@�@�����ی�@�i1950�N�{�s�j

�@�@�@�@�@���������@�i1947�N�{�s�j

�@�@�@�@�@��q�y�ѕ��q���тɉǕw�����@�i1964�N�{�s�B���͕̂�q�����@�A��q�y�щǕw�����@�j

�@�@�@�@�@�V�l�����@�i1963�N�{�s�j

�@�@�@�@�@�g�̏�Q�ҕ����@�i1949�N�{�s�j

�@�@�@�@�@�m�I��Q�ҕ����@�i1960�N�{�s�j

�@�i�P�j���������@�i1947�N�j

�@�@�@���������@�Ƃ��̖ړI��

�@�@�@�@�@�����̕�����S��������I�@�ւ̑g�D��A�e��{�y�ю��ƂɊւ����{�������߂���{���@���ł��B

�@�@�@�@�@�Љ���Z�@��1�B

�@�@�A�Ώێ�

�@�@�@�@�@���������@��̎����ɂ��ẮA�J����@��18�Ζ�����N���҂Ƃ��Ă��邱�Ƃ��Q�l�Ƃ��āA������ЂƂ�

�@�@�@�@�@�ی�N��ƍl���A18�Ζ����Ƃ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@��Q���ɂ��Ă��A��Q�̂���u�����v�Ƃ���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@���s�͌���18�i�Œ���22�j������ł����A�N��ŋ�炸�A�{�݂⎩���̂������\�Ɣ��f���������܂�

�@�@�@�@�@�x���𑱂���l�ɕύX����܂����B

�@�@�@�@�@�@

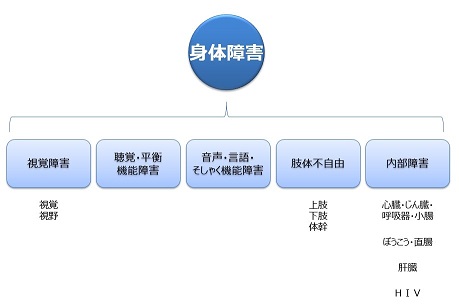

�@�i�Q�j�g�̏�Q�ҕ����@�i1949�N�j

�@�@�@�g�̏�Q�ҕ����@�Ƃ�

�@�@�@�@�@��Q�҂̓��퐶���y�юЉ���𑍍��I�Ɏx�����邽�߂̖@��(�����\���N�@����S��\�O��)�Ƒ��܂��āA

�@�@�@�@�@�g�̏�Q�҂̎����ƎЉ�o�ϊ����ւ̎Q���𑣐i���邽�߁A�g�̏�Q�҂��������A�y�ѕK�v�ɉ����ĕی삵�A

�@�@�@�@�@���Đg�̏�Q�҂̕����̑��i��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���A�Ƃ���Ă��܂��B

�@�@�A�ړI�@�@

�@�@�@�@�@�g�̏�Q�҂̎����B �@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�g�̏�Q�҂̎Љ�o�ϊ����̎Q���B�@

�@�@�B�g�̏�Q�҂̒�`

�@�@�@�@�@18�Έȏ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�g�̏�Q�Ҏ蒠�̌�t---A1:�ŏd�x�AA2:�d�x�AB1:���x�AB2:�y�x

�@�@�@�@�@�g�̏�Q�ҕ����@�@��l���ɋK�肳��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�g�̏�Q�҂Ƃ́A �g�̏�̏�Q�������\���Έȏ�ŁA�s���{���m������g�̏�Q�Ҏ蒠�̌�t��

�@�@�@�@�@�@�@�@�ׂ���Ă�����B

�@ �D�g�̏�Q�̎�ށi�g�̏�Q�ҕ����@�j

�@�@�@�@�@���o��Q

�@�@�@�@�@���o�܂��͕��t�@�\��Q

�@�@�@�@�@�����@�\�E����@�\�E�@�\��Q

�@�@�@�@�@���̕s���R�F�㎈�A�����A�̊� �@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@���c�����ȑO�̔�i�s���̔]�a�ςɂ��^���@�\��Q

�@�@�@�@�@������Q�i���������j

�@

�@�@�@�@�@�ڍׂ́A�u���o��Q�v�A�u���o��Q�v�A�u�����E�����Q�v�A�u������Q�v��

�@�@�@�⑫�F���̕s���R �@

�@�@�@�@�@�㎈�A�����i1�`7���j �̊��i1�C2�C3�C5���j

�@�@�@�@�@�㎈�@�\��Q�i1�`7���j

�@�@�ړ��@�\��Q�i1�`7���j

�@

�@�@�@�@�@����̎w�������ҁ�2�� ����̐e�w�Ɛl�����w��������3��

�@�@�@�⑫�F������Q

�@�@�@�@�@������Q�Ƃ́A�������̎����ŁA���퐶�����������������������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�S���@�\��Q�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�t���@�\��Q�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�ċz��@�\��Q�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�N���܂��͒����@�\��Q�E�����@�\��Q

�@�@�@�@�@�@�@�@�̑��@�\��Q�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�q�g�Ɖu�s�S�E�B���X�ɂ��Ɖu�@�\��Q�@

�@�@�@�@�@�@

�@�i�R�j���_�ی������@�i1950�N�j

�@�@�@���_�ی������@�Ƃ�

�@�@�@�@�@���_��Q�҂̈�ÁE�ی�A���̎Љ�A�̑��i�E�����ƎЉ�o�ϊ����ւ̎Q���̑��i�̂��߂̕K�v�ȉ����A

�@�@�@�@�@���̔����̗\�h���̑������̐��_�I���N�̕ێ��y�ё��i�ɂ��A���_��Q�҂̕����̑��i�E�����̐��_�ی�

�@�@�@�@�@�̌����}�邱�Ƃɂ���A�Ƃ���Ă��܂��B

�@�@�A�ړI�@�@�@

�@�@�@�@�@���_��Q�҂̈�� �@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�ی�E�Љ�o�ϊ����̎Q�����i

�@�@�B�K����e�@

�@�@�@�@�@���_��Q�҂̒�`---�@���ɂ���Ď�ΏۂƂȂ�a�C������Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@���_�a�@�A���_�ی������Z���^�[�̒�`�B�@�@ �@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@���_�ی��w���Ɠ��@�E�����ɂ��āB�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�Љ�A�{�݁A�K��w���ɂ��āB

�@�@�@�⑫�P�F���_�ی��y�ѐ��_��Q�ҕ����Ɋւ���@���ɂ����鐸�_��Q�҂̒�` �@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������� �@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���_��p�����ɂ��}�����Ŗ��͂��̈ˑ��� �@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�I��Q �@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���_�a�� �@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̑��̐��_������L����҂������B�i���B��Q���܂ށj

�@�@�@�⑫�Q�F���_��Q���_�ی������@�ɂ����鐸�_��Q�̒�`

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�I��Q�F���B���AIQ��75

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�m�ǁi�s���j�F���B���ȍ~

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������ǁ@�F���_�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�o�ǁ@�@�@�@�F�X�g���X������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�N���a�@�@�@�F�����Ƃ����J��Ԃ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���B��Q�F�L�Đ����B��Q�i���NJ֘A�j�A�w�K��Q�A���ӌ��ב�������Q�i�`�c�g�c�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@�@�@

�@�i�S�j�m�I��Q�ҕ����@�i1960�N�j

�@�@�@�m�I��Q�ҕ����@�Ƃ�

�@�@�@�@�@�m�I��Q�҂̎����ƎЉ�o�ϊ����ւ̎Q���𑣐i���邽�߁A�m�I��Q�҉����E�ی��}��@���ł��B

�@�@�A�ړI

�@�@�@�@�@�m�I��Q�҂̎����ƎЉ�o�ϊ����ւ̎Q���𑣐i���邽�߁A�m�I��Q�҂���������ƂƂ��ɕK�v�ȕی���s���A

�@�@�@�@�@���Ēm�I��Q�҂̕�����}�邱�ƁA�Ƃ���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@��Q�Ҏ����x���@�i����17�N�j�Ƒ��܂��āA�m�I��Q�҂̎����̑��i�B �@

�@�@�@�@�@�Љ�o�ϊ����ւ̎Q���𑣐i �B�@

�@�@�@�@�@�m�I��Q�҂��������A�K�v�ȕی���s���i�X������j�A�m�I��Q�҂̕�����}��B

�@�@�@�@�@18�Έȏ�̒m�I��Q�҂̍X���̉����E�ی��B �@

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�X������̎��{�҂͎s�����ł��B

�@�@�B�K����e �@�@

�@�@�@�@�@�m�I��Q�ҋ�����x�����Ƃɂ���

�@�@

�@�@�@�@�@�{�݂ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�X���{�݁i�����ی�@�Ɋ�Â��ی�j �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@���Y�{�݁i�E�Ƃ�^���A�����j �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�����z�[���i�����Ɛݔ��A�����̕X���͂���A�ᗿ���A�Ǘ��l���K�v�j

�@�@�@�@�@�ڍׂ́A�u�m�I��Q�v��

�@�i�T�j��Q�Ҋ�{�@�i1970�N�j

�@�@�@��Q�Ҋ�{�@�Ƃ�

�@�@�@�@�@��Q�҂̎����y�юЉ�Q���̎x�����̂��߂̎{��Ɋւ��A��{�I���O���߁A�y�э��A�n�������c�̓���

�@�@�@�@�@�Ӗ��𖾂炩�ɂ���ƂƂ��ɁA��Q�҂̎����y�юЉ�Q���̎x�����̂��߂̎{��̊�{�ƂȂ鎖�����߂邱��

�@�@�@�@�@���ɂ��A��Q�҂̎����y�юЉ�Q���̎x�����̂��߂̎{��𑍍��I���v��I�ɐ��i���A�����ď�Q�҂�

�@�@�@�@�@�����i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Đ��肳�ꂽ���{�̖@���B �@

�@�@�A�ړI

�@�@�@�@�@��Q�҂̂��߂̎{��Ɋւ����{���O���߂邱�ƁB

�@�@�@�@�@��Q�҂̎����y�юЉ�Q���̎x�����̂��߂̎{��𑍍��I���v�悷�鎖�B

�@�@�@�@�@���E�n�������c�̂Ȃǂ̐Ӗ��m�ɂ��鎖�B�@

�@�@�B��{���O

�@�@�@�@�@���S�Q���ƕ����i�m�[�}���C�[�[�V�����j����{���O�ł��B

�@�@�C��Q�̒�`

�@�@�@�@�@�g�̏�Q�A�m�I��Q�A���_��Q�i���B��Q���܂ށj�A���̑��̐S�g�̋@�\�̏�Q �i�ȉ��u��Q�v�Ƒ��̂���j��

�@�@�@�@�@����҂ł��āA��Q�y�юЉ�I��ǂɂ�� �p���I�ɓ��퐶�����͎Љ���ɑ����Ȑ��������Ԃɂ���

�@�@�@�@�@���̂������A�Ƃ���Ă��܂��B

�@�i�U�j���B��Q�Ҏx���@�i2004�N�@�����P�V�N�S���P���j

�@�@�@���B��Q�Ҏx���@�Ƃ�

�@�@�@�@�@�����A�w�K��Q�A���ӌ��ׁE��������Q�A�A�X�y���K�[�nj�Q�A���̑��̍L�Đ����B��Q�Ȃǂ̔��B��Q��

�@�@�@�@�@���҂ɑ��鉇�����ɂ��Ē�߂��@���B

�@�@�A���B��Q�Ƃ́H�i���B��Q�Ҏx���@�ɂ���`�j

�@�@�@

�@�@�@�@�@�ʏ��N��ɂ����Ĕ���������̂ŁA�����̂��̂��܂܂�܂��B

�@�@�@�@�@�P�j���X�y�N�g������ �@�@

�@�@�@�@�@�Q�j�A�X�y���K�[�nj�Q �@�@

�@�@�@�@�@�R�j���̑��̍L�Đ����B��Q �@�@

�@�@�@�@�@�S�j�w�K��Q �@�@

�@�@�@�@�@�T�j���ӌ��@��������Q�@ �@�@

�@�@�@�@�@�U�j���̑��@�i����ɗނ���]�@�\�̏�Q�j

�@

�@�@�B���B��Q�Ҏx���@�̖ړI

�@

�@�@�@�@�@���̖@���̎�|�Ƃ��āA�ȉ����f�����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�P�j���B��Q�𑁊��ɔ������A���B�x�����s�� �@

�@�@�@�@�@�Q�j�w�Z����ɂ����锭�B��Q�҂ւ̎x�� �@

�@�@�@�@�@�R�j���B��Q�҂̏A�J�̎x�� �@�@

�@�@�@�@�@�S�j���B��Q�҂̐����S�ʂɂ킽��x�� �@�@

�@�@�@�@�@�T�j���B��Q�҂̉Ƒ��ւ̎x�� �@�@

�@�@�@�@�@�U�j���y�ђn�������c�̂̐Ӗ��𖾂炩�ɂ��� �@�@

�@�@�@�@�@�V�j���B��Q�Ҏx���Z���^�[�̎w��

�@�@�C���B��Q�Ҏx���@�̋K����e �@

�@�@�@�@�@���B��Q�̒�`�Ɩ@�I�Ȉʒu�Â� �@

�@�@�@�@�@���c�������琬�l���܂ł̒n��ɂ������т����x���̑��i�@�@�@ �@

�@�@�@�@�@���Ƃ̊m�ۂƊW�҂ٖ̋��ȘA�g�̊m�ہ@�@�@ �@

�@�@�@�@�@�q��Ăɑ��鍑���̕s���̌y��

�@

�@�@�D���B��Q�Ҏx���@�̔w�i

�@�@�@�@�@�ȉ��̖��_���������邽�߂ɐ��肳��܂����B

�@�@�@�@�@���B��Q�́A�l���ɐ�߂銄���͍����i���ʃN���X�ݐЎ҂̂U���j�D

�@�@�@�@�@�@���x���Ȃ��A���x�̒J�Ԃł����B �@

�@�@�@�@�@�]���̎{��ł͏\���ȑΉ����Ȃ���Ă��܂���ł����B�@�@ �@

�@�@�@�@�@���B��Q�Ɋւ�����Ƃ͏��Ȃ��D �@

�@�@�@�@�@�n��ɂ�����W�҂̘A�g���s�\���Ŏx���̐��������Ă��܂���ł����B�@�@ �@

�@�@�@�@�@�Ƒ��́A�n��ł̎x�����Ȃ��傫�ȕs��������Ă��錻�L��܂����B

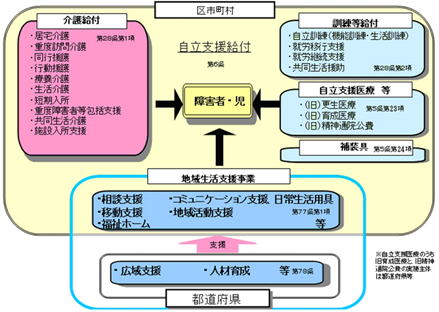

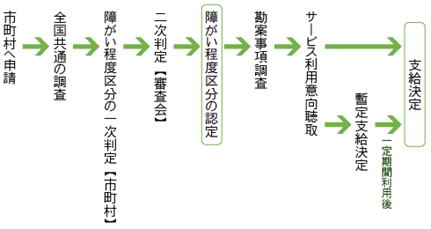

�@�i�V�j��Q�ґ����x���@�i2005�N�j

�@�@�@��Q�ґ����x���@�Ƃ��@�@

�@�@�@�@�@��Q�̂���l����{�I�l���̂���l�Ƃ��Ă̑����ɂӂ��킵�����퐶����Љ�����c�ނ��Ƃ��ł���悤�ɁA

�@�@�@�@�@�K�v�ƂȂ镟���T�[�r�X�Ɋւ�鋋�t�E�n�搶���x�����Ƃ₻�̂ق��̎x���������I�ɂ����Ȃ����Ƃ��߂�

�@�@�@�@�@�@���ł��B

�@�@�@�@�@�@

�@�@�A�ړI

�@�@�@�@�@��Q�ҋy�я�Q������{�I�l�������L����l�Ƃ��Ă̑����ɂӂ��킵�����퐶�����͎Љ�����c�ނ��Ƃ�

�@�@�@�@�@�ł���悤�A�K�v�ȏ�Q�����T�[�r�X�ɌW�鋋�t�A�n�搶���x�����Ƃ��̑��̎x���𑍍��I�ɍs���A�����ď�Q��

�@�@�@�@�@�y�я�Q���̕����̑��i��}��ƂƂ��ɁA��Q�̗L���ɂ�����炸���������݂ɐl�i�ƌ��d�����S���ĕ�炷

�@�@�@�@�@���Ƃ̂ł���n��Љ�̎����Ɋ�^���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��܂��B

�@�@�@�@�@�@

�@�@�B�K����e

�@�@�@�@�@�Ώێ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�g�̏�Q�ҁA�m�I��Q�ҁA���_��Q�ҁA ��a

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�\��

�@�@�@�@�@�@�@�@�s�����\������Q�x���敪�ɉ������x�����܂��B

�@�@�@�@�@�@

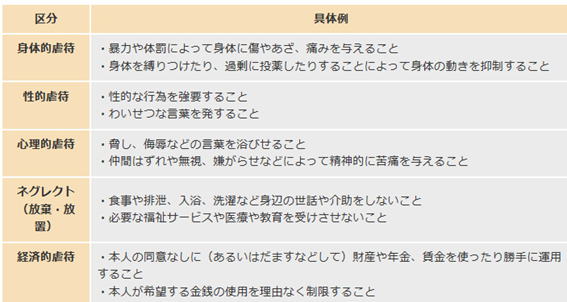

�@�i�W�j��Q�ҋs�Җh�~�@�i2012�N�j

�@�@�@��Q�ҋs�Җh�~�@�Ƃ�

�@�@�@�@�@��Q�҂̑��������A������Љ�Q���̖W���ƂȂ�Ȃ��悤�s�҂��֎~����ƂƂ��ɁA�����\�h�Ƒ��������̂���

�@�@�@�@�@�̎��g�݂�A��Q�҂����ɗ{�삷��l�ɑ��Ďx���[�u���u���邱�ƂȂǂ��߂����̂ł��B

�@�@

�@�@�A�ړI

�@�@�@�@�@��Q�ҋs�҂̖h�~���̂��߂̐Ӗ����ۂ��ƂƂ��ɁA��Q�ҋs�҂����Ǝv�����Q�҂������҂ɑ���

�@�@�@�@�@�ʕ�`�����ۂ��ȂǂŁA��Q�҂̑�������鎖�ł��B

�@�@�B�K����e

�@�@�@�@�@�S���̎s������s���{���́A��Q�ҋs�҂Ɋւ��鑋����ݒu���A���k��ʕ�Ȃǂ̎�t��s�҂̑���������

�@�@�@�@�@��Q�҂̕���s������̒ʕ�⑊�k���āA�s������s���{���Ȃǂ̊W�@�ւ��A��Q�҂̈ꎞ�ی��

�@�@�@�@�@�{��҂ɑ��镉�S�y���̂��߂̎x���ȂǕK�v�ȑ[�u���s���܂��B

�@�@����Q�ҋs�҂̗�

�@�@�@�@�@�@

�@�i�X�j��Q�җD�撲�B���i�@�i2012�N�j

�@�@�@�ړI

�@�@�@�@�@��Q�҂̌o�ϓI�Ȏ����𑣂����߁A ���⎩���̂ɑ��A��Q�ҏA�J�{�݂Ȃǂ֕��i��Ɩ�������w�͂�

�@�@�@�@�@���߂�B

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

�@(10)��Q�ҍ��ʉ����@�i2016�N�j

�@�@�@��Q�ҍ��ʉ����@�Ƃ�

�@�@�@�@�@���������́A��Q�𗝗R�Ƃ��鍷�ʂ̉����̐��i�Ɋւ���@���A�ł��B

�@�@�@�@�@

�@�@�A�ړI

�@�@�@�@�@��Q�҂ɑ��āA��Q�𗝗R�Ƃ��āA���ʂ��邱�Ƃ�A���̑��̌������v��N�Q����s�ׂ̋֎~��ړI��

�@�@�@�@�@���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�s���ȍ��ʓI�戵���̋֎~���s����

�@�@�@�@�@�����I�z���̒��s����

�@�@�@�@�@�����I�z���Ƃ́A�����A��ЁA���X�Ȃǂ̎��Ǝ҂ɑ��āA��Q�̂���l����A�Љ�̒��ɂ���o���A����菜��

�@�@�@�@�@���߂ɉ��炩�̑Ή���K�v�Ƃ��Ă���Ƃ̈ӎv���`����ꂽ���ɁA���S���d�����Ȃ��͈͂őΉ����邱�Ƃ����߂�

�@�@�@�@�@�Ȃǂł��B

�@�@�@�@�@�@

�R�F���̑��̐鐾����

�@�i�P�j�q�|�N���e�X�̐���

�@�@�@�q�|�N���e�X�̐����Ƃ�

�@�@�@�@�@��t�̗ϗ��E�C���Ȃǂɂ��ẮA�M���V�A�_�ւ̐鐾���B

�@�@�@�@�@����̈�×ϗ��̍����𐬂����҂̐����E���N�ی�̎v�z�A ���҂̃v���C�o�V�[�ی�̂ق��A���ƂƂ��Ă�

�@�@�@�@�@�����̕ێ��A �k�퐧�x�̈ێ���E�\�̕����ێ��Ȃǂ�搂��Ă���B

�@�@�@�@�@�q�|�N���e�X

�@�@�@�@�@�@�@�I���O460�N����`�I���O370�N����̌Ñ�M���V�A�̈�ҁB

�@�@�@�@�@�@�@�d�v�Ȍ��т̂ЂƂɁA��w�����n�I�Ȗ��M���p����藣���A�Տ��Ɗώ@���d��o���Ȋw�ւƔ��W

�@�@�@�@�@�@�@���������Ƃ��������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@����Ɉ�t�̗ϗ����Ƌq�ϐ��ɂ����w�����x�Ƒ肵�����͂��S�W�Ɏ��߂��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@���݂ł��w�q�|�N���e�X�̐����x�Ƃ��Ďp����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�A�q�|�N���e�X�̐����S��

�@�@�@�@�@��̐_�A�|�����A�A�X�N���[�s�I�X�A�q�M�G�C�A�A�p�i�P�C�A�A�y�ёS�Ă̐_�X��B

�@�@�@�@�@�����g�̔\�͂Ɣ��f�ɏ]���āA���̐������邱�Ƃ𐾂��B

�@�@�@�@�@���̈�p�������Ă��ꂽ�t�����̐e�̂悤�Ɍh���A����̍��Y���^���āA�K�v���鎞�ɂ͏�����B

�@�@�@�@�@�t�̎q�������g�̌Z��̂悤�Ɍ��āA�ނ炪�w��Ƃ���Ε�V�Ȃ��ɂ��̏p��������B

�@�@�@�@�@�����u�`���̑���������@�ŁA��p�̒m�����t�⎩��̑��q�A�܂��A��̋K���ɑ����Đ���Ō���Ă���

�@�@�@�@�@��q�B�ɕ������^���A����ȊO�̒N�ɂ��^���Ȃ��B

�@�@�@�@�@���g�̔\�͂Ɣ��f�ɏ]���āA���҂ɗ�����Ǝv�����Ö@��I�����A�Q�ƒm�鎡�Ö@�������đI�����Ȃ��B

�@�@�@�@�@�˗�����Ă��l���E�����^���Ȃ��B

�@�@�@�@�@���l�ɕw�l�𗬎Y�����铹���^���Ȃ��B

�@�@�@�@�@���U�������Ɛ_�����т��A��p���s���B

�@�@�@�@�@�ǂ�ȉƂ�K��鎞�������̎��R�l�Ɠz��̑�����킸�A�s����Ƃ����ƂȂ��A��p���s���B

�@�@�@�@�@��Ɋւ��邩�ۂ��Ɋւ�炸�A���l�̐����ɂ��Ă̔閧�����炷��B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@���̐�������葱�������A���͐l���ƈ�p�Ƃ����A�S�Ă̐l���瑸�h�����ł��낤�I

�@�@�@�@�@�������A������A���̐�����j�鎞�A���͂��̔��̉^�������邾�낤�B

�@�i�Q�j�W���l�[�u�錾

�@�@�@�W���l�[�u�錾�Ƃ�

�@�@�@�@�@1948�N9���̑�2�E��t���ŋK�肳�ꂽ��̗ϗ��Ɋւ���K���B

�@�@�@�@�@ �q�|�N���e�X�̐����̗ϗ��I���_���A���㉻�E�������������̂ł���B

�@�@�@�@�@1968�N�A1984�N�A1994�N�A2005�N�A2006�N�̉�����o�āA���݂�2017�N�łɎ���B

�@�@�A2006�N�ł̃W���l�[�u�錾�S��

�@�@�@�@�@�S���U��l���̂��߂ɕ����� �E�l���I����ɂ̂��Ƃ�A������H����B�i�����I�E�ǎ��I�z���j

�@�@�@�@�@�l�����ő���ɑ��d����B�i�l���̑��d�j

�@�@�@�@�@���҂̌��N����ɍl������B

�@�@�@�@�@���҂̔閧�����炷��B�i���`���j

�@�@�@�@�@���҂ɑ��č��ʁE�Ό������Ȃ��B�i���҂̔ʁj

�@�i�R�j�w���V���L�錾

�@�@�@�w���V���L�錾�Ƃ�

�@�@�@�@�@1964�N�C���E��t���ō̑����ꂽ�A�q�g��ΏۂƂ��鐶����w�I�����Ɍg����t�̂��߂̊����ł��B

�@�@�@�@�@������w�I�����́A�ŏI�I�Ƀq�g��ΏۂƂ��������ɂ��Ȃ���A���ۂ̈�ÂɊ�^������̂ɂȂ�܂���B

�@�@�@�@�@���݂̗Տ������́C1964�N�̃w���V���L�錾��ϗ��I��ՂƂ��Ă���D

�@�@�@�@�@���̃w���V���L�錾�̏d�v�Ȍ����Ƃ��āA�q�g��ΏۂƂ���Տ����������{���邽�߂ɂ́C���̂R���ڂ��K�{

�@�@�@�@�@�Ƃ���Ă���D

�@�@�A�w���V���L�錾�̏d�v�ȂR����

�@�@�@�@�@�@1�j�Ȋw�I�E�ϗ��I�ɓK���Ȕz�����L�ڂ����������{�v�揑���쐬���邱���B

�@�@�@�@�@�@2�j�����R���ψ���Ŏ����v��̉Ȋw�I�E�ϗ��I�ȓK���������F����邱�ƁB �@

�@�@�@�@�@�@3�j�팱�҂ɁC���O�ɐ���������p���Ď����v��ɂ��ď\���ɐ������A�����ւ̎Q���ɂ��Ď��R�ӎv��

�@�@�@�@�@�@�@�@��铯�ӂ��ɓ��邱�ƁB

�@�@�@�@�@�킪���ɂ����Ă�1990�N����A�w���V���L�錾�̐��_�Ɋ�Â������i�̗Տ������̎��{�Ɋւ������A

�@�@�@�@�@�{�s����Ă��܂��B

�@�@�⑫�F�C���t�H�[���h�E�A�Z���g�iinformed assent�j

�@�@�@�@�@�q�ǂ��̊��ҁi�����j�Ɏ��Â⌟���̐������s���A�q�ǂ��{�l�̓��ӂ����Ƃł��B

�@�@�@�@�@��ʂɐ��l���҂ł́A����\�͂̂��鎩�������l��ΏۂƂ����A�C���t�H�[���h�E�R���Z���g�����{����܂��B

�@�@�@�@�@�]���A���҂��q�ǂ��̏ꍇ�́A�ی�҂Ȃǂ̑���҂ɃC���t�H�[���h�E�R���Z���g���s���Ă��܂����B

�@�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�������A1994�N���q�ǂ��̌����������y�����ȂǁA���{�ł��q�ǂ��ɑ��錠���̑��d�����߂���悤��

�@�@�@�@�@�Ȃ��Ă��܂����B

�@�@�@�@�@�A�Z���g�͓��ӂƂ���܂����A��Ăւ̎^���A���F�Ƃ������Ӗ���������������A�����̖@�I�ʒu�Â���A

�@�@�@�@�@����\�͂ɔz�����A�Ȃ�ׂ������I�ɓ��ӂ����邱�Ƃ����߂��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�Ⴆ�A�q�ǂ��������ł���悤�ɗp��Ղɂ�����A�G�Ȃǂ�p���Đ�������H�v���Ȃ���Ă��܂��B

�@�i�S�j���X�{���錾�@�P�X�W�P�N

�@�@�@���X�{���錾�Ƃ�

�@�@�@�@���҂̌����Ɋւ�����̂𐢊E��t��(WMA)���錾�������̂ł��B

�@�@�@�@�P�j���҂́A�����̈�t�����R�ɑI�Ԍ�����L����B

�@�@�@�@�Q�j���҂́A����O������̊������Ɏ��R�ɗՏ��I����їϗ��I���f��������t�̎��ÊŌ���錠��

�@�@�@�@�@�@��L����B

�@�@�@�@�R�j���҂͏\���Ȑ���������ɁA���Â�����邩�܂��͋��ۂ��錠����L����B

�@�@�@�@�S�j���҂́A�����̈�t�����҂Ɋւ��邠�����w�I�ȏڍׂȎ����̋@���I�Ȑ����d���邱�Ƃ����҂���

�@�@�@�@�@�@������L����B

�@�@�@�@�T�j���҂́A�����������Ď����}���錠����L����B

�@�@�@�@�U�j���҂́A�K���ȏ@���̐��E�҂̏������ӂ��ސ��_�I����ѓ����I�Ԃ߂��邩�A�܂��͂����f��錠����

�@�@�@�@�@�@�L����B

|

| �Q�l���� |

�@�wQ&A ��Q�̂���l�ɖ𗧂@���m���x �@�wQ&A ��Q�̂���l�ɖ𗧂@���m���x

�@�w����Ŋw�Ԕ��B��Q�̖@���g���u��Q&A�x �@�w����Ŋw�Ԕ��B��Q�̖@���g���u��Q&A�x

�@�@�w����҂ɕ������� �Ⴊ���̂�����̎��ƌ��̖��ƑΉ��@�x �@�@�w����҂ɕ������� �Ⴊ���̂�����̎��ƌ��̖��ƑΉ��@�x

�@�w��Q�̂���q�������ɂ킽���Ď���T�[�r�X�̂��ׂ��x �@�w��Q�̂���q�������ɂ킽���Ď���T�[�r�X�̂��ׂ��x

�@�w�܂Ɛ}���ł킩���Q�̂���q�̏����̂����Ɛ����x �@�w�܂Ɛ}���ł킩���Q�̂���q�̏����̂����Ɛ����x

�@�w�_�E���ǂ̎q�����ŗ��m�������� ��Q�̂���q�́u�e�Ȃ����Ɓv���x �@�w�_�E���ǂ̎q�����ŗ��m�������� ��Q�̂���q�́u�e�Ȃ����Ɓv���x

�@�w����Ȃ�킩��q�X�b�L���}���r ��Q�ґ����x���@ ��2���x �@�w����Ȃ�킩��q�X�b�L���}���r ��Q�ґ����x���@ ��2���x

�@�w��Q�̂���q���u�e�Ȃ���v���K���ɕ�点��{ �_�E���ǂ̖������u�����̃v���v�����������Y�Ǘ��̂������x �@�w��Q�̂���q���u�e�Ȃ���v���K���ɕ�点��{ �_�E���ǂ̖������u�����̃v���v�����������Y�Ǘ��̂������x

|

|

|

copyrightc 2021 YDC all rights reserved

mail�Fmail�Finfo@aofc-ydc.com

|

|

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@