|

������S�@�i�����̋@�\�ƕa�C�ƌ��o�P�A�j |

|

mail�Finfo@aofc-ydc.com

|

�^����Q�ɂ���

|

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@�@ �@�@ |

|

|

| �g�̏�Q |

�P�F�g�̏�Q�ɂ���

�@�i�P�j�g�̏�Q�Ƃ�

�@�@�@�@�@�g�̏�Q�Ƃ́A��V�I���邢�͌�V�I�ȗ��R�Őg�̋@�\�̈ꕔ�ɏ�Q���Ă����ԁA���邢�͂��̂悤��

�@�@�@�@�@��Q���̂̂��Ƃ������܂��B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�g�̏�Q�ҕ����@�i1947�N�{�s�j�̑�2��-��4���ɂ����Ă͎��̗l�ɒ�`����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�g�̏�Q�҂Ƃ́A�g�̏�̏�Q������\���Έȏ�̎҂ł��āA�s���{���m������g�̏�Q�Ҏ蒠�̌�t��

�@�@�@�@�@�����̂������A�Ƃ���Ă��܂��B

�@�i�Q�j�g�̏�Q�҂Ɛg�̏�Q��

�@�@�@�@�@�g�̏�Q�ҕ����@�͌����Ƃ�����18�Έȏオ�Ώ��ƂȂ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@��18�Ζ����̏ꍇ�͎��������@�Ɋ�Â��Ĉꕔ�g�̏�Q�ҕ����@�̓K�p���A�܂����������@���̂ł��ʂ�

�@�@�@�@�@�����{����u���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@���̂��ߓ�����Q�҂ł����Ă��A��18�����Ɏx���̓��e�◘�p�\�Ȏ{�݂��قȂ邱�Ƃ�����B

�@�@�@�@�@�Ώێ҂��w���ď̂���18�Έȏ�͐g�̏�Q���ƌĂсA��18�Ζ����͐g�̏�Q���ƌĂт܂��B

�@�@�@�@�@������m�I��Q�̏ꍇ�����l�ł��B

�Q�F�g�̏�Q�̎�ށi�g�̏�Q�ҕ����@�j

�@�i�P�j���o��Q

�@�@�@�@�@���o��Q�͗l�X�ȗv�����炭�����͂̒ቺ���m���Ă��܂����A���삪�����Ȃ����싷�������o��Q�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�i�Q�j���o�܂��͕��t�@�\��Q

�@�@�@�@�@���o��Q�҂͐g�̏�Q�҂̂����A���o��Ɋ��o�ݖ����钮�o��Q�i���͏�Q�j�����҂ł���A���o���Q��

�@�@�@�@�@�̈��ł��B

�@�@�@�@�@���o��Q�҂ɂ��낤�ҁi�W�ҁj�A�y�x����獂�x��Ȃǂ�����A�������Ă��璮�o�����������r�������A

�@�@�@�@�@����ɂ�蒮�͂��������V�l��������܂܂�܂��B

�@�@�@�@�@���t�@�\��Q�͎O���K�ǂ̋@�\��Q�₻�̑��̗v���ŋN������s�ɕK�v�ȃo�����X���ێ��ł��Ȃ���Q�ł��B

�@�@�@�@�@ �@���o��Q�҂̕����^�]����Ԃɕ\������}�[�N �@���o��Q�҂̕����^�]����Ԃɕ\������}�[�N

�@�i�R�j�����@�\�E����@�\�E�@�\��Q

�@�@�@�@�@�����@�\�̏�Q�Ƃ́A���������邽�߂̊튯�ł���A�����Ȃ��i���A���j�A�܂��͍A����\���튯�ɂȂ�炩��

�@�@�@�@�@��Q�����邽�߂ɘb�����Ƃɏ�Q�������Ԃł��B

�@�@�@�@�@����@�\�̏�Q�����o��Q�����邽�߂ɉ������ꂪ�l���ł����ɘb�����Ƃ��ł��Ȃ��A����ǂȂǂ�������

�@�@�@�@�@�Ȃ�܂��B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�i�S�j�^����Q�i���̕s���R�F�㎈�A�����A�̊��j

�@�@�@�@�@�^����Q�́A���́A�����鍶�E�̎�i�㎈�j�A���E�̑��i�����j�܂��͑̊��ƌĂ�鋹���A�����A����

�@�@�@�@�@����Ȃ铷�̕����Ɍ��������邩�A�܂��͌������Ȃ��Ă��@�\��Q������A���퐶������ɐ������

�@�@�@�@�@�悤�ȏ�Q�̂��Ƃł��B�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�i�T�j������Q�i���������j

�@�@�@�g�̏�Q�ҕ����@�ł͓�����Q�͌��݂̂Ƃ���A�S���@�\��Q�A�t���@�\��Q�A�ċz�@�\��Q�A�N���E�����@�\��Q�A

�@�@�@�����@�\��Q�A�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�ɂ��Ɖu�@�\��Q�A�̑��@�\��Q��7�������Q�i�����@�\��Q�j�ƋK��

�@�@�@���Ă��܂��B�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@�S���@�\��Q�i�S�s�S�j

�@�@�@�@�@

�@�@�A�t���@�\��Q�i�t�s�S�j

�@�@�@�@�@

�@�@�B�ċz��@�\��Q�i�ċz�s�S�j

�@�@�@�@�@

�@�@�C�N�����͒����@�\��Q

�@�@�@�@�@�@�@�l�H���

�@�@�@�@�@�@�@���

�@�@�@�@�@

�@�@�D�����@�\��Q

�@�@�@�@�@������ʐ؏����s�������E�a��

�@�@�@�@�@�@�@�㒰�Ԗ����ǕǏǁA�������P�]�ǁA��V���������ǁA�������A�L�͒��ǖ��_�o�ߏǁA�O��

�@�@�@�@�@���������ʼni���I�ɏ����@�\�̒������ቺ������

�@�@�@�@�@�@�@�N���[���a�A���ǃx�[�`�F�b�g�a�A����ِ�������ᇁA�������������ǏǁA��������������ǁA

�@�@�@�@�@�@�@�z���s�Ǐnj�Q

�@�@�E�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�ɂ��Ɖu�@�\��Q

�@�@�@�@�@�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�iHIV�j�͐l�Ԃ̃����p���ȂǂɊ������Ɖu�͂�ቺ�����A�ŏI�I�ɂ͌�V���Ɖu�s�S�nj�Q

�@�@�@�@�@�iAIDS�FAcquired�@Immuno-deficiency�@Syndrome�j�ǂ����܂��B

�@�@�@�@�@�Ɖu�͂��ቺ�A�܂��͕s�S�ƂȂ�ƁA���i�͊������Ȃ��悤�Ȕ���ȋۂȂǂɂ�銴���ǂ��N�����܂��B

�@�@�@�@�@�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�ɂ��Ɖu�@�\��Q�̓q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�Ɋ������A���퐶���ɐ��������Ԃ��w���A

�@�@�@�@�@�P�`�S���ɋ敪����܂��B

�@�@

�@�@�F�̑��@�\��Q�i�̕s�S�E��㏞���̍d�ρj

�@�@�@�@�@

�R�F�g�̏�Q�Ɠ����@�@

�@�@�@�@�@�g�̏�Q�Ҏ蒠�͏�Q�̒��x�ɂ���ĂP?�V���̓���������܂��B

�@�@�@�@�@������7���܂ł���܂����A��t�̑ΏۂƂȂ�̂�6���ȏ��ŁA�����̏d����Q������ꍇ��1���J��オ�邽�߁A

�@�@�@�@�@�V���̏d����Q�ł�6���ƂȂ�A�蒠��t�̑ΏۂƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�����́A�������������قǏd�x�ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@��ʓI�Ɏ��̗l�ɓ��������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@1�E2��---�d�x�i���ʏ�Q�ҁj�A

�@�@�@�@�@�@�@3�E4��---���x

�@�@�@�@�@�@�@5�E6��---�y�x�i���x�A�y�x�͈�ʏ�Q�ҁj

�@�@�@�@�@��ʂ́A�����Ƃ͕ʂɏ�Q�̒��x�������A��Ɍ�����ʋ@�ւ̊����̎��̊�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@

�S�F�g�̏�Q�̉u�w

�i�P�j�g�̏Ⴊ���҂̓���

�@�@2018�N�i����30�N�j�x��Q�Ҍٗp���Ԓ������ʁv�i�����J���ȁj

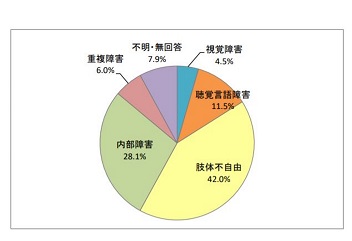

�@�@�^����Q�i���̕s���R�j�� 42.0�����߁A�����œ����Ⴊ���� 28.1���A���o����Ⴊ���� 11.5���ƂȂ��Ă��܂��B

�@�@�@

�i�Q�j�g�̏�Q�Ɖ^����Q�i���̕s���R�j

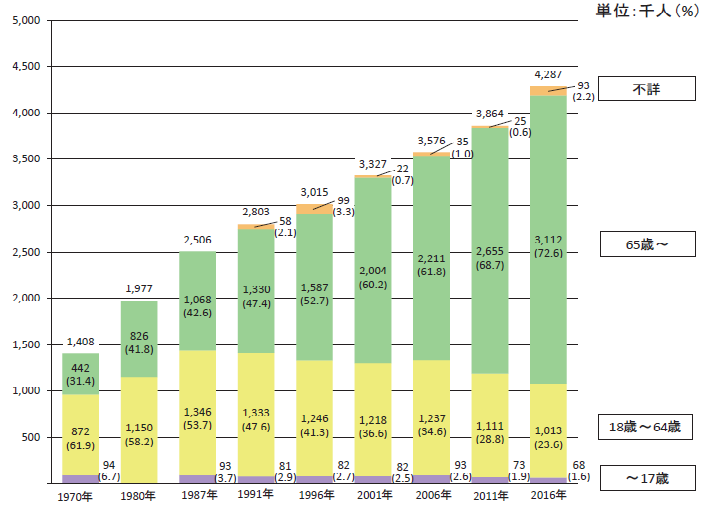

�@�@�@�@�g�̏�Q�ґ���436���l���A193���l�قǂ����̕s���R�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�@�@�@���g�̏�Q�ҁF�ݑ��---�����J���ȁ@�u�����̂��Â炳�ȂǂɊւ��钲���v�@�i2016�N�j

�@�@�@

�@�@�@�g�̏�Q�́A65�Έȏ�̍���҂Œ����ɑ������Ă��܂��B

�⑫�F�g�̏�Q�Ɋ܂܂�Ȃ���Q

�@�@�@�@�@�k�o��Q�A�Ɋo��Q�A���o��Q

|

| �Q�l���� |

�@�w����Ȃ�킩��q�X�b�L���}���r��Q�ґ����x���@ ��2���x �@�w����Ȃ�킩��q�X�b�L���}���r��Q�ґ����x���@ ��2���x

�@�w�V����ܔ� �g�̏�Q�F���y�єF��v��: ���߂Ɖ^�p�x �@�w�V����ܔ� �g�̏�Q�F���y�єF��v��: ���߂Ɖ^�p�x

�@�w��Q�ґ����x���@ ��Q�x���敪�F��n���h�u�b�N �x �@�w��Q�ґ����x���@ ��Q�x���敪�F��n���h�u�b�N �x

�@�w�X�y�V�����j�[�Y�f���e�B�X�g���[��Q�Ҏ��� ��2�Łx �@�w�X�y�V�����j�[�Y�f���e�B�X�g���[��Q�Ҏ��� ��2�Łx

�@�wDSM-5�f�f�ʐڃ|�P�b�g�}�j���A���x �@�wDSM-5�f�f�ʐڃ|�P�b�g�}�j���A���x

�@�w����҂ɕ������� �Ⴊ���̂�����̎��ƌ��̖��ƑΉ��@�x �@�w����҂ɕ������� �Ⴊ���̂�����̎��ƌ��̖��ƑΉ��@�x

�@�w���Ȉ�@���ւ���Ă������߂̏�Q���҂̐f�����ƌ��o�Ǘ��x �@�w���Ȉ�@���ւ���Ă������߂̏�Q���҂̐f�����ƌ��o�Ǘ��x

�@�w���ȉq���m�u�� ��Q�Ҏ��Ȋw ��2�� �x �@�w���ȉq���m�u�� ��Q�Ҏ��Ȋw ��2�� �x

|

| 22-3-20 |

|

|

copyrightc 2021 YDC all rights reserved

mail�Fmail�Finfo@aofc-ydc.com

|

|

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@