| アデノウイルス感染症 () |

1:アデノウイルスとは

(1)アデノウイルスの生物学

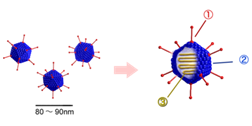

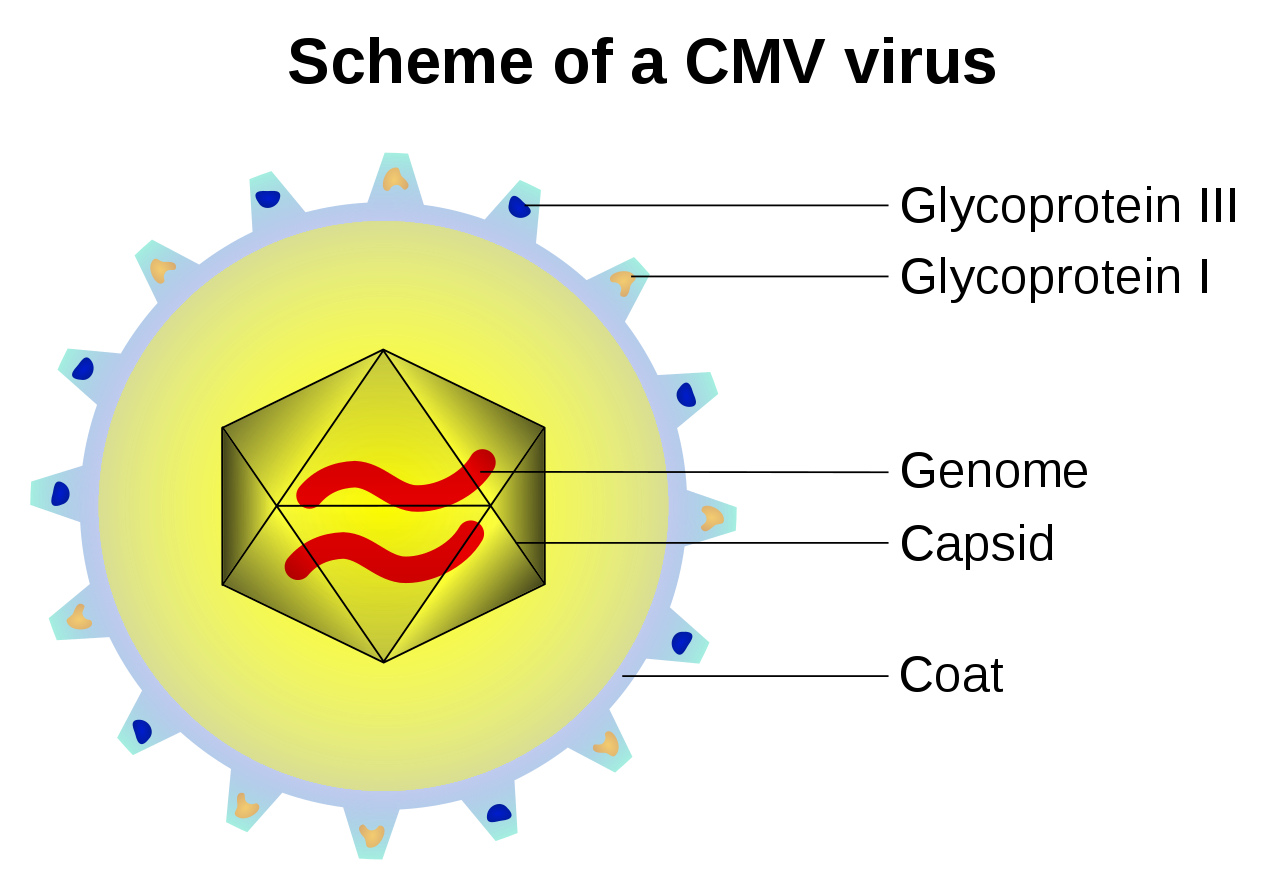

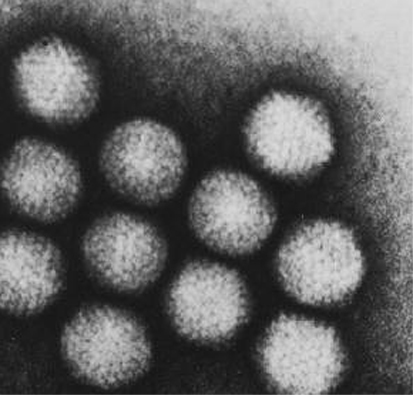

二重鎖直鎖状DNAウイルスで、カプシドは直径約80nmの正20面体の球形粒子をしています。

エンベロープは持ちません。

カプシド(capsid)は、ウイルスゲノムを取り囲むタンパク質の殻のことを指します。

A〜Gの7種、52型に分類されます

アデノウイルスは感染性胃腸炎、ライノウイルス等とともに、風邪症候群を起こす主要病原ウイルスの一つです。

(2)病原性

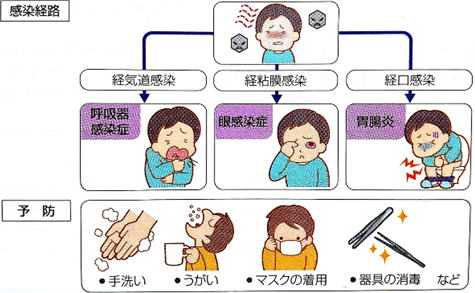

咽頭炎などの呼吸器疾患や角結膜炎などの眼疾患をはじめとして、様々な疾患を引き起こします。

かぜ症候群の原因の一つですが、有効な薬はありません。

2:感染様式

(1)感染経路

便、飛沫、直接接触により感染します。

『病気がみえる vol.6 免疫・膠原病・感染症』 から引用

(2)潜伏期間

潜伏期は5〜7日です。

(3)増殖

感染した場合、アデノウイルスは扁桃腺やリンパ節の中で増殖します。

(アデノとは扁桃腺やリンパ節を意味する言葉です)

3:アデノウイルス感染症とその症状

(1)咽頭結膜熱(プール熱)

主として3・4型によります.

1日の間に39〜40度の高熱と、37〜38度前後の微熱の間を、上がったり下がったりします。

4〜5日ほど続き、扁桃腺が腫れ、のどの痛みを伴います。

その間、頭痛、腹痛や下痢を伴い、耳介前部および頸部のリンパ節が腫れることがあります.

夏のインフルエンザと呼ばれることもあります

(2)流行性角結膜炎 (EKC:epidemic kerato-conjunctivitis)

主として8、19、37型によるとされてきましたが、近年においては53、54、56型によるEKCが多発するように

なりました。

これらはいずれもD種アデノウイルスです。

目が充血し、目やにが出ますが、咽頭結膜熱のように高い熱はなく、のどの赤みも強くはありません。

結膜炎経過後に点状表層角膜炎を作ることが多く、幼小児では偽膜性結膜炎になることがあります

角膜混濁が発症することがあり、数か月以上も症状が残ることがあるので眼科での治療が必要です。

また全例ではありませんが、耳前リンパ節の腫脹を伴います。

流行性角結膜炎は伝染の恐れがなくなるまで(主要症状がなくなった後2日間)登校禁止となります。

結膜炎

充血し、眼脂(めやに)が出ます。

(ひどいときには「めやに」で目が開かないくらいになります)。

片目発症後、4〜5日後に反対側の目も発症する場合が多くあります。

涙目になったり、まぶたがはれることもあります。

視力が少し低下する場合があります。

症状が重くなると、耳前リンパ節が腫れて触ると痛みを伴います。

症状が強い人の場合は、まぶたの裏の結膜に白い膜ができ、眼球の結膜に癒着をおこします。

症状が治まるまで約2-3週間かかります。

角膜炎

透明な角膜に点状の小さな混濁が生じ、眼痛を感じます。

眩しさやかすみを感じます。

視力障害を感じることもあります。

黒目の表面がすりむける角膜びらんを伴い、目がゴロゴロしたり、眼痛がひどくなります。

症状が数ヶ月から丸一年に及ぶこともあります。

(3)肺炎・脳炎

主として3・7型によります。

特に7型は重症の肺炎を起こします。

乳幼児がかかることが多く、髄膜炎、脳炎、心筋炎などを併発することもあります。

だらだらと長引く発熱、咳、呼吸障害など重症になることがあり、時に致命的なことがあります

(4)胃腸炎

腸管アデノウイルス胃腸炎と呼ばれます。

主として31・40・41型によるものです。

潜伏期間は、3〜10日位です。

集団感染は食品中では増殖しないため、人から人への感染様式で広がります。

乳幼児期に多く、37℃程度の発熱、腹痛、嘔吐、下痢を伴い、下痢は1週間以上長引く事もあります。

治療は対症療法となります。

|

| 口腔ケア |

|

| 参考資料 |

『生命科学のためのウイルス学―感染と宿主応答のしくみ,医療への応用』 『生命科学のためのウイルス学―感染と宿主応答のしくみ,医療への応用』

『医科ウイルス学』 『医科ウイルス学』

『新しいウイルス入門 (ブルーバックス)』 『新しいウイルス入門 (ブルーバックス)』

『病気がみえる vol.6 免疫・膠原病・感染症』 『病気がみえる vol.6 免疫・膠原病・感染症』

|

|